中國地方高校生均經費不均衡性研究

范海燕,孟祥瑞

(1.哈爾濱師范大學 教育科學學院,哈爾濱150025;2.黑龍江科技學院,哈爾濱150027)

中國地方高校生均經費不均衡性研究

范海燕1,孟祥瑞2

(1.哈爾濱師范大學 教育科學學院,哈爾濱150025;2.黑龍江科技學院,哈爾濱150027)

當前,地方普通高校是中國高等教育的主體,但各地地方普通高等學校財政性投資差異明顯。生均經費是衡量教育投入增長的重要指標,通過對省際間地方高等學校生均預算內教育經費、分地區地方院校生均預算內教育經費水平和各省區財政支持度三個方面進行比較,能夠對各地區高等教育生均經費不均衡的現狀及成因有更科學、清晰的認識。

地方高校;財政性教育投資;區域差異;生均經費

一、問題的提出

高等教育管理體制的改革,使省級政府成為地方高校投資的責任主體。高校擴招之前的1998年,中國地方和部屬普通高校共1 022所,其中地方高校為759所,占普通高校總數的74%;地方高校本專科在校生數為225.8萬人,占全國本專科在校生人數的70%。截至2008年年底,中國地方和部屬普通高校共2 263所,其中地方高校為2 152所,占全國高校總數的 95.1%;地方高校的本專科在校生數1 850.5萬人,占全國本專科在校生數的93.2%[1]。省級政府對省域內高等教育財政責任的履行使得地方高校迅速發展起來,為高等教育事業發展作出突出貢獻。但是由于地區間經濟發展不平衡,各地方院校受到當地經濟、人口、地理位置等因素制約,不同地區的高等學校生均經費存在明顯差異。

中國目前各級教育經費從來源途徑看,主要由五部分構成,即國家財政性教育經費、民辦學校中舉辦者投入、社會捐贈經費、事業收入和其他收入。而國家財政性教育經費又具體包括四個部分,即預算內教育經費、各級政府征收用于教育的稅費、企業辦學中的企業撥款、校辦產業和社會服務收入用于教育的經費。在以上各種教育經費構成中,國家財政性教育經費占總經費比例超過一半,而在財政性教育經費中預算內經費是主體[2]。

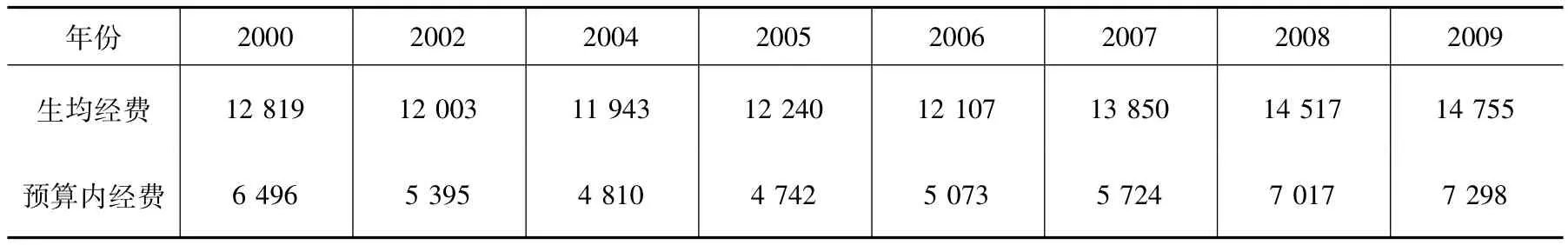

表1 2000—2009年全國地方普通高等學校生均教育經費支出 單位:(元)

由表1可以看出,2000年,中國普通高等教育生均預算內經費支出是6 496元,之后的五年時間內,這項經費開支一直呈下降趨勢,2005年生均預算內經費降到最低點只有4 742元,比2000年減少27%,2006年開始逐年回升,直到2008年生均預算內經費才恢復到2000年的水平。截止到2009年,中國地方普通高等學校生均預算內經費7 298元。

中國從1999年開始擴招以來,高等教育規模迅速擴大,尤其是進入21世紀以來,高等教育事業發展迅速。有數據顯示,從1995年到2009年,中國高等教育在校生人數由原來的290.6萬人提高到2 144.7萬人,高等教育在校生人數規模增加了695%。然而,在高等教育規模逐年擴大與發展的今天,教育經費的投入卻顯得有些緊張。

2000—2005年五年間,高校擴招22.9%,而財政性經費僅增長18.4%,所以在這期間生均經費呈現下降態勢。2006—2009年,財政性經費的增長速度高于高校擴招的速度,但相對于擴招帶來的巨大基本建設需求,高校經費依然遠遠不能滿足需求,高校資金缺口非常大,也由此引發了高校銀行貸款問題。

二、省際間地方高等學校生均預算內教育經費比較

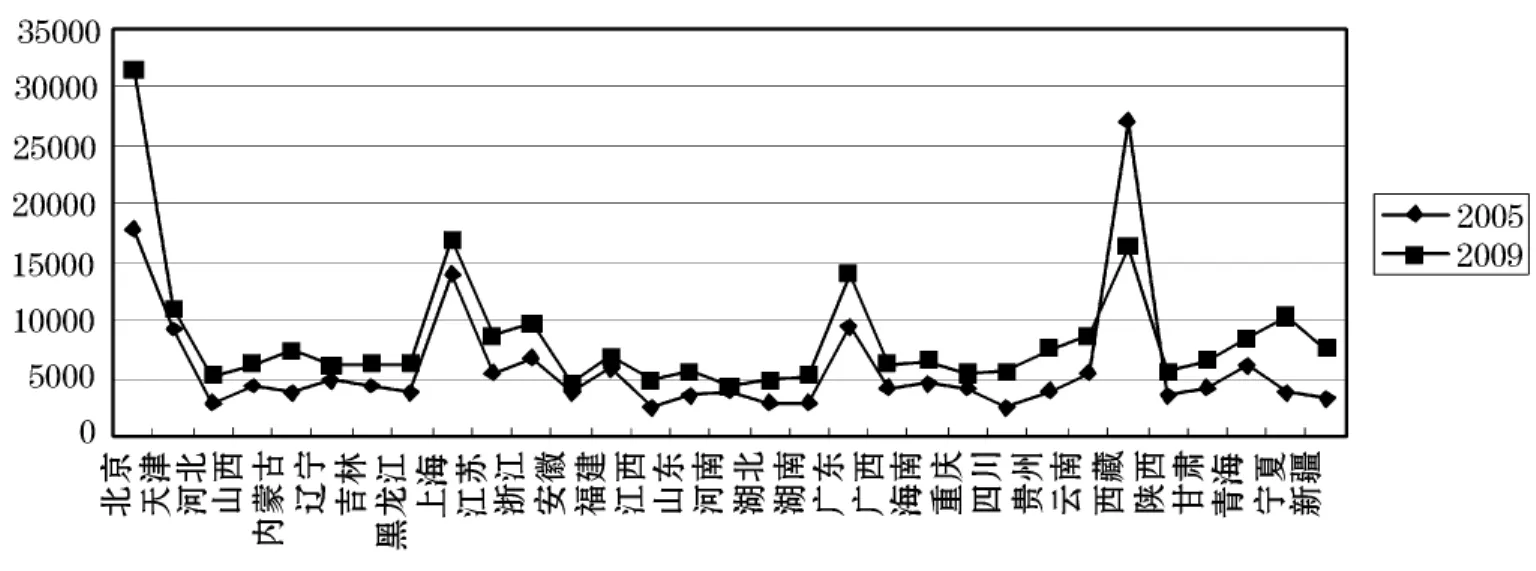

把中國31個省市自治區2005年和2009年地方高等學校生均預算內教育經費支出數據進行整理,繪制成折線圖,詳見下圖。

2005年和2009年地方高等學校生均預算內教育經費支出比較

從圖中可以看出,這四年期間中國地方高等學校生均預算內教育經費支出整體呈上升趨勢,平均增加2 556.8元。不考慮物價上漲因素,除西藏外的其余30個省市在這四年間高等教育生均預算內經費都有所提高,北京市增加最多,生均經費增加13 828元。生均經費增加3 000元以上的省區有寧夏、新疆、廣東、四川、貴州、云南、內蒙古、上海、江蘇9個省區。增長最少的有安徽和河南兩個省區,增長不足1 000元;增長較少的省區有福建、吉林、遼寧、山西、重慶、海南、天津7個省市,增長在1 000~2 000元之間。

據《中國教育經費統計年鑒2010》數據顯示,2009年,地方普通高等學校生均預算內教育經費平均支出為7 298.36元,北京市地方普通高等學校生均預算內教育經費支出高達31 499.98元,最低的河南省僅為4 284.80元,北京是河南的7.4倍。地方政府的財政投入是地方高等院校經費來源的主要渠道,但由于受到地方財政水平的限制,地方政府對高等教育經費投入的缺乏,已經成為困擾地方高等院校發展的一個重要障礙。2009年,31個省市中有19個省市的生均預算內經費低于全國的平均水平,高于全國平均水平的12個省市如北京、上海、廣東、天津、浙江、江蘇均為發達省區,而西藏、寧夏、青海、云南、新疆、貴州地處偏遠,高等教育資源稀缺,地方高等教育發展滯后,地方院校在校生人數較少,所以生均預算內經費較高。

三、分地區地方院校生均預算內教育經費比較

全國31個省市可劃分為三類地區:東部地區9個省市、中部地區10個省市和西部地區12個省市。通過地域的橫向比較,從而找出地方高校生均經費是否存在地域差異,研究的時間跨度是2005—2009年。

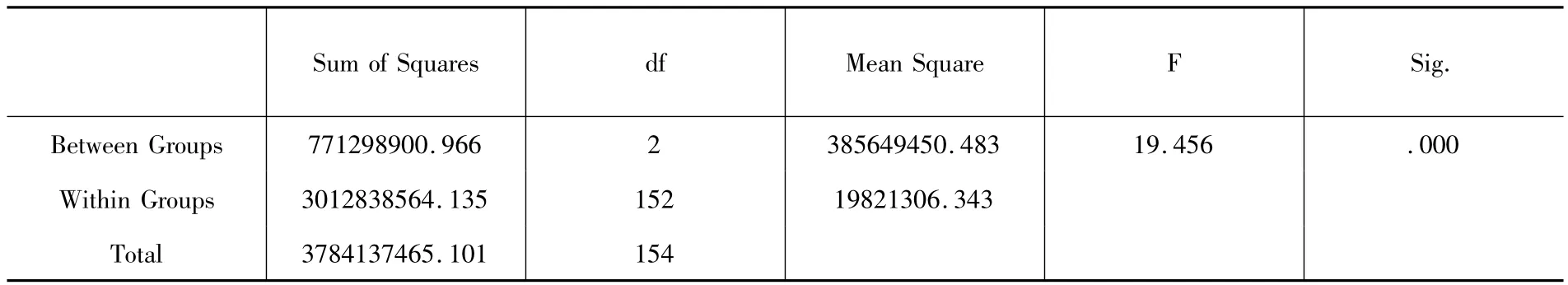

通過SPSS統計軟件做方差分析,將三個地區設為自變量,三個地區內的省市在三年內生均預算內教育經費數據設為因變量,采用單因素方差分析的方法,運算結果見表2。

表2 三大區域地方高校生均經費方差分析結果

從方差的分析結果中可以看出,總自由度是154,Sig=.000 <0.01,說明三個地區在這三年內地方高校生均經費存在顯著差異。從計算結果中可以看到,五年內地方高等教育生均經費東部地區的9個省市平均值在10 000元左右,中部地區的10個省份平均值在4 400元左右,西部地區的12個省份平均值在7 000元左右。東部地區最高,中部地區最低,前者是后者的2倍多。三大區域出現明顯差異,中部和西部生均經費與區域經濟發展程度之間出現了不協調現象。

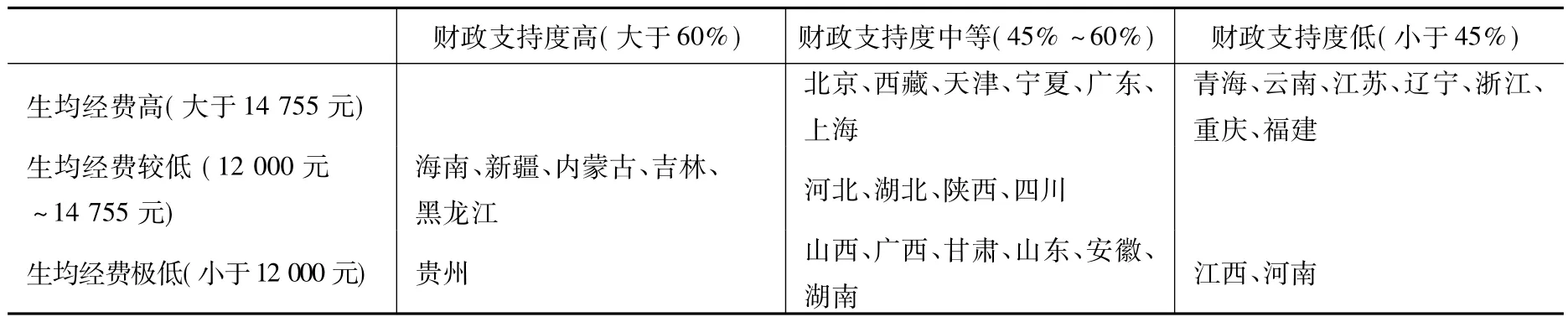

四、各省區地方高校財政支持度比較分析

總體來說,中國31個省市地方高等學校生均經費不平衡明顯,以地方普通高校預算內經費占地方普通高校總經費的比例來衡量地方政府對高等教育的財政支持程度,那么各省區的教育經費財政支持度也有較大差別。2009年,中國3個省區高等教育投資的財政支持度指標的差距較大,北京最高,為86%,重慶最低為30%,極差為56%,全國平均值為49%。財政支持度較高的7個省份(高于60%)依次為北京、西藏、上海、寧夏、貴州、天津、廣東。財政支持度較低(低于45%)的有遼寧、浙江、重慶、福建、河北、湖北、陜西、四川、江西、河南10個省市。

與2005年相比,全國各省市平均的財政支持度有較大幅度的上升,由2005年的39%上升為2009年的49%,上升了10個百分點。除重慶和青海外,其余的29個省市均有所上升,上升較大的前五名分別為寧夏、山西、海南、北京、四川。

2009年,31個省市中有18個省市的生均經費低于全國14 755元的平均水平,高于全國平均水平的13個省市中,北京和西藏的財政支持度在80%以上,天津、寧夏、廣東、上海的財政支持度也較高,在60%以上。主要依賴于非財政渠道(55%以上)的生均經費較高的有遼寧、浙江、重慶、福建4個省區,均是發達或較發達地區。

表3 地方高校生均經費與財政支持度比較表

北京、上海、廣東、天津的地方財政收入較高,地方高等教育財政相對富裕,這些地方的地方高等教育發展水平領先于全國其他地區;浙江、江蘇、遼寧、重慶、福建等高等教育大省,當地經濟發展水平較高,居民收入較高,家庭和社會有條件分擔較高的高等教育成本,來源于非財政渠道的資金較多,生均經費也有顯著優勢;而西藏、寧夏、青海、云南四個省份均為少數民族或邊疆地區,政府在高等教育成本分擔中承擔主要責任,雖然地方經濟發展滯后,但由于地方高等教育規模不大,雖然高等教育總體投入不多,但生均經費水平并不低。

黑龍江、河北、吉林、湖北、陜西、河南、安徽、四川這些地區主要是中西部人口大省,地方財政收入較低,而地方高等規模較大,所以生均經費較低;生均經費低于全國平均水平20%以上的貴州、山西、廣西、甘肅、山東、安徽、湖南、江西、河南9個省區大多為經濟欠發達地區,地方經濟發展滯后,地方財力薄弱,生均經費嚴重不足,地方高等教育發展緩慢。

從三大區域來看,中部地區地方政府對高等教育支持度沒有西部地區高。因此,造成中部和西部生均經費與區域經濟發展程度之間出現了不協調的現象。另外,中部地區的高等教育規模要遠大于西部地區,因此,雖然中部地區高等教育財政投入的總額高于西部地區,但由于學生人數眾多也導致中部地區的生均經費低于西部地區。

五、結論與建議

近幾年來,地方政府對高等教育的投入總體上呈逐年增加的態勢,但各區域高校還存在著投入嚴重不平衡的問題,而且各區域高校的生均經費的差距正在逐年拉大[3]。為促進地方高等教育的均衡發展,使高校學生享受到公平的教育資源,提出如下建議:

第一,國家盡快落實教育財政投入占 GDP 4%的目標。地方政府也應落實《教育法》第55條規定:“各級人民政府教育財政撥款的增長應當高于財政經常性收入的增長,并使按在校學生人數平均的教育費用逐步增長,保證教師工資和學生人均公用經費逐步增長。”在加大對義務教育撥款的同時,國家應進一步鼓勵地方高等教育朝著多元化成本分擔的方向努力,以更好地籌集教育經費。

第二,中央財政也要考慮加強地方高等教育大省、經濟欠發達地區的高等教育財政轉移支付力度。各地區地方高校數量和在校生規模很不均衡。2008年,中國地方高校在校大學生有1 778萬人,其中河南省最多為127.36萬人,最少的寧夏(除西藏外)為5.02萬人。這些高等教育大省如河南、山東、四川、陜西、吉林、黑龍江、湖北、河北、安徽、湖南、江西等,由于地方高等教育規模大,地方財力薄弱,地方政府難以承受本地區的高等教育投資責任。中央政府應加大扶持力度,把中央財政教育支出按各省承擔的教育責任大小,綜合考慮受益與能力原則,根據這些地區高校生均投入的標準與現實的差距,一方面督促省級財政切實加大投入,另一方面加強對這些地區高等教育的支持力度[4]。

通過上述多項政策的實施,將彌補各個地區由于經濟發展差異所帶來的地方財力差距,從而改善在地方政府負擔高等教育發展過程中出現的地區高等教育失衡的局面。同時,在高等教育的財政資金籌措方面,應采用多渠道的資金籌措方式以及多元化的投資政策,以緩和地區高等教育發展的差距。

[1]孫志軍.擴招十年來中國普通高校經費收入的變化及解釋[J].清華大學教育研究,2009,(4).

[2]宗曉華.地方高等教育財政投入及其影響因素[J].高等教育研究,2010,(11).

[3]劉澤云.“九五”期間我國政府對教育投入努力程度的實證分析[J].高等教育研究,2003,(2).

[4]廖楚輝.政府教育支出區域間不平衡的動態分析[J].經濟研究,2004,(6).

students’average expenditure

Study on Imbalance of the Students’Average Expenditure of Local Colleges and Universities in China

FAN Hai-yan1;MENG Xiang-Rui2

(1.School of Education Science,Harbin Normal University,Harbin 150025,China;2.Heilongjiang Institute of Science and Technology,Harbin 150027,China)

Currently,local colleges and universities are the body of higher education,however,local universities and colleges have significant differences in financial investment.Education funding per student is an important indicators to measure the unbalanced nature of higher education finance in China.We can have more scientific and clear understanding about imbalanced funding status and reasons of the students’average expenditure from comparative analysis of three aspects including the inter-provincial local budget expenditure on education,sub-regions with the level of budget expenditure on education per student and the provincial government’s financial support for higher education.

local colleges and universities;the financial educational investment;the regional disparity;

G4

A

1007-4937(2012)03-0150-04

2012-02-15

教育部人文社會科學規劃基金“地方政府高等教育投資責任的不均衡性研究”(10YJA880031)

范海燕(1964-),女,黑龍江哈爾濱人,教授,博士,從事教育經濟研究;孟祥瑞 (1981-),男,黑龍江哈爾濱人,助教,碩士,從事教育管理研究。

楊大威〕