75例新生兒敗血癥臨床特征分析

任娜芳

75例新生兒敗血癥臨床特征分析

任娜芳①

目的:對新生兒敗血癥的臨床特征進行分析,探討其臨床診治措施。方法:對2011年3月-2012年3月筆者所在醫院收治的75例新生兒敗血癥的臨床資料進行系統分析。結果:75例新生兒敗血癥大部分是由細菌感染因素引起,血培養主要為革蘭陽性菌,共52例,占69.33%,其中23例為葡萄球菌,占30.67%。早發組的革蘭陰性感染率高于晚發組(P<0.01)。本組75例患兒,其中治愈62例,占82.67%,自動出院6例,占8%;死亡7例,占9.33%;有6例死亡病例為早產兒,其中1例大腸桿菌敗血癥,2例金黃色葡萄球菌,2例鏈球菌敗血癥,1例克雷伯菌敗血癥,呼吸衰竭1例。早發組5例死亡,占71.43%,晚發組2例死亡,占28.57%。早發組病死率明顯高于晚發組(P<0.05)。結論:宮內感染或生產時感染容易引起新生兒敗血癥,在早期的臨床表現沒有特異性,敗血癥病情比較嚴重,所以要加強產前和產時的感染預防,在早期明確診治,及時對患兒使用合適的抗生素治療,可以提高新生兒的治愈率,降低死亡率。

新生兒; 敗血癥; 臨床特征

新生兒敗血癥的發病率和死亡率相對高,細菌通過各種方式侵入嬰兒的血液系統,在血液中生長繁殖,產生毒素,導致嬰兒全身被細菌感染,合并感染了其他系統,出現化膿性感染,還會在嬰兒體內發生遷移病灶,導致患兒反應相當嚴重。由于新生兒中樞神經系統沒有完全發育成熟,淋巴組織、黏膜和皮膚的防御功能還很低,胃酸少、腸道通透性比較高、白細胞的吞噬能力低、殺菌力弱、細微的感染也會導致菌源大面積的擴散,造成患兒全身性的感染,特別是早產嬰兒的感染發病率更高[1]。臨床發現,及早發現、及時治療、精心的護理和細心的觀察等都能提高患兒的治愈率。

1 資料與方法

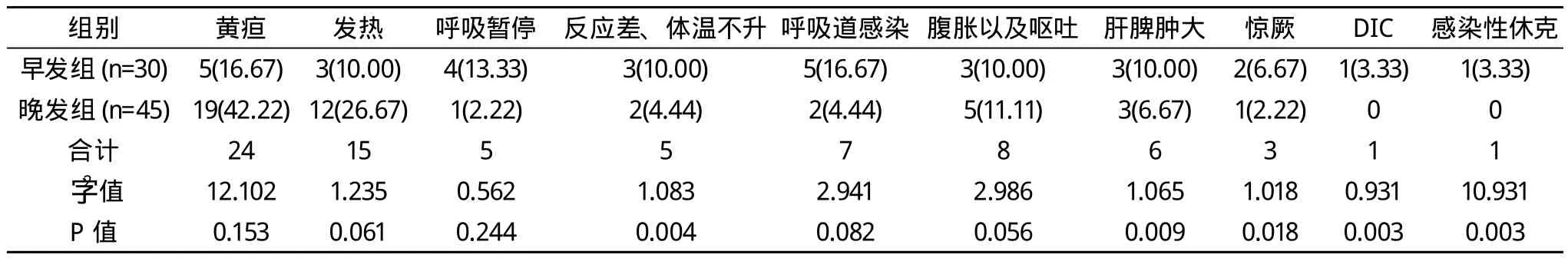

1.1 一般資料 本組75例患兒均符合新生兒敗血癥的診斷標準,于筆者所在醫院兒科的新生兒病房和重癥監護室接受治療,其中男40例,女35例,早產兒15例,足月產兒55例,過期產兒5例,患兒出生體重20例<2000 g,50例2000~3800 g,5例≤3800 g。自然分娩55例,剖宮產20例。其中早發組30例,發病時間0~8 d,晚發組45例,發病時間9~30 d。本組75例新生兒敗血癥的臨床表現為,24例病理性黃疸,15例發熱,7例呼吸道感染,8例出現腹脹以及反復嘔吐,5例體溫不升、反應差、皮膚硬腫,6例肝脾腫大,3例驚厥,5例呼吸暫停,1例DIC,1例感染性休克,其中病情比較嚴重者均為早產新生兒。

1.2 方法 對本組75例患兒的臨床資料進行統計分析,觀察臨床表現、病原學檢查、易感因素、實驗室檢查、藥敏試驗、治療措施以及預后等[2]。給予每個患兒足量的抗生素,25例患兒使用亞胺培南/西司他丁,25 mg/次,1次/10 h,3次/d,靜脈滴注,50例患兒采用頭孢吡肟鈉40 mg/次,1次/10 h,2次/d,靜脈滴注,同時結合糾酸、改善循環、抗休克、供給熱量和液量等治療。

1.3 統計學處理 采用SPSS 12.0統計軟件進行分析,計數資料采取字檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

本組75例患兒,其中治愈62例,占82.67%,自動出院6例,占8%;死亡7例,占9.33%;6例死亡病例為早產兒,其中1例大腸桿菌敗血癥,2例金黃色葡萄球菌,2例鏈球菌敗血癥,1例克雷伯菌敗血癥,呼吸衰竭1例。早發組5例死亡,占71.43%,晚發組2例死亡,占28.57%。早發組病死率明顯高于晚發組(P<0.05)[3]。兩組新生兒敗血癥的臨床表現見表1。

表1 早發組和晚發組新生兒敗血癥的臨床表現比較 例(%)

3 討論

新生兒敗血癥是嚴重的兒科感染性疾病,病死率高,特別是在出生后的一周內,發病死亡率最高[4]。對孕婦進行健康宣傳,可以預防宮內感染以及早產,在生產時要預防感染,對新生兒皮膚要保持清潔,不要擠新生兒的乳頭,把臍帶處理干凈,預防臍部和皮膚感染,可以防止新生兒敗血癥的發生。本組75例患兒中,有5例患兒在出生一周內發病死亡。癥狀早期沒有典型的體征,或者體征輕微不易被發現,疾病發展非常迅速,特別容易被誤診,所以,早期有效的診斷對患兒的治愈有著重要的意義[5]。

[1] 張竹君.新生兒敗血癥26例臨床分析[J].中國誤診學雜志,2010,11(31):7756.

[2] 高潔錦,凌雅,王丹,等.早發型與晚發型新生兒敗血癥臨床分析[J].浙江實用醫學,2010,15(6):450-452.

[3] 鐘巧,楊傳忠,高曉玲,等.新生兒重癥監護病房醫院感染敗血癥病例研究[J].中華醫院感染學雜志,2011,21(5):888-890.

[4] 王麗芳,楊劍虹.新生兒敗血癥的病原菌分布及耐藥性分析[J].中國實用醫藥,2010,5(1):127-129.

[5] Bonsu B K,Harper M B.Leukocyte counts in urine reflect the risk of concomitant sepsis in bacteriuric infants:a retrospective cohort study[J].BMC Pediatrics,2007,6(8):507-508.

10.3969/j.issn.1674-4985.2012.24.073

①湖南省湘潭市中心醫院 湖南 湘潭 411100

任娜芳

2012-06-25) (本文編輯:李靜)