高血壓合并代謝綜合征患者脂聯素檢測的意義

樂明山 (重慶沙坪壩大學城后勤工程學院門診部,重慶 401311)

脂聯素(ADP)是機體內脂肪細胞分泌的一種蛋白激素,在脂肪組織中高度表達。其基因定位于染色體3q27,全長17 kb。研究表明ADP具有抗炎、抗動脈粥樣硬化、改善胰島素抵抗(IR)的作用〔1〕。本文探討高血壓合并MS患者血清ADP水平與相關指標的相關性。

1 資料與方法

1.1 研究對象 選擇2010年7月至2011年12月我院收治的高血壓合并代謝綜合征(MS)患者102例,其中男68例,女34例,年齡60~87〔平均(71.3±12.6)〕歲;所有患者均患高血壓,血壓增高≥140/90 mmHg,和(或)已確診為高血壓并已經治療;并符合以下診斷標準:①空腹甘油三酯(TG)≥1.7 mmol/L和(或)高密度脂蛋白-膽固醇(HDL-C)降低,女性<1.0 mmol/L,男性 <0.9 mmol/L;②體重指數(BMI)>25 kg/m2;③已確診為糖尿病并降糖治療,空腹血糖(FBS)≥6.1 mmol/L,和(或)餐后 2 h 血糖≥7.8 mmol/L〔2〕。排除心、腦、腎功能障礙,甲狀腺疾病、各種急性感染疾病患者以及長期口服噻唑烷二酮類藥物患者。

1.2 方法 (1)所有患者于清晨空腹狀態下測量身高、體重,受試者脫鞋、著寬松內衣于身高體重測試儀上,由固定醫護人員測定身高和體重,分別用厘米(cm)和千克(kg)為單位,精確到小數點后一位,所有數據均兩次測試,然后取平均值。計算BMI=身高/體重2(kg/m2)。以髂嵴連線中點水平與肋弓下緣為標準測量腰圍(WC),以股骨大粗隆水平為標準測量臀圍;以cm為單位,精確到小數點后一位,所有數據均兩次測試,然后取平均值。腰臀比(WHR)=腰圍/臀圍。(2)所有患者禁食8~12 h后抽取靜脈血用德國羅氏公司的全自動生化儀采用葡萄糖氧化酶法測定FBS;TG、總膽固醇(TC)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-c)、HDL-c采用酶法測定;(3)所有患者禁食8~12 h后抽取靜脈血,用酶聯免疫吸附法(ELISA)測定ADP水平,試劑盒由上海滬峰生物科技有限公司提供(靈敏度為0.1 μg/ml,檢測范圍0 ~80 μg/ml)。

1.3 統計學方法 應用SPSS17.0統計軟件進行分析,正態分布數據用s表示,定量指標的相關性采用Pearson直線相關分析。多元回歸分析標準:采用多項Logistic回歸分析估計危險度,采用F檢驗,P≤0.05時引入變量。

2 結果

2.1 血清ADP與各指標的相關性分析 本組患者ADP水平為(5.97±1.57)μg/ml。血清ADP分別與BMI(r= -0.602,P<0.001)、WC(r= -0.545,P <0.001)、WHR(r= -0.457,P <0.001)、血糖(r= -0.232,P=0.001)、LDL-C(r= -0.285,P=0.001)、TG(r= -0.246,P=0.002)、TC(r= -0.285,P=0.003)呈負相關,與HDL-C呈正相關(r=0.297,P=0.002)。多元線性回歸分析結果表明,BMI、腹圍是預測ADP水平的變量。

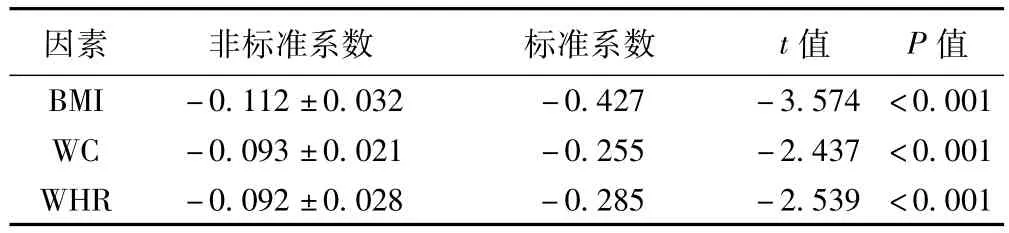

2.2 以ADP為因變量的多元回歸分析 多元線性回歸分析結果表明,BMI、WC、WHR有統計學意義,是預測WC水平的變量。見表1。

表1 以ADP為因變量的多元回歸分析

3 討論

研究表明,MS與心臟病關系密切,患者出現肥胖、衰老以及性激素異常等臨床表現。MS是醫護人員值得關注的心血管疾病,危險因素比較多,包括:腹部肥胖、高血壓、血脂紊亂、動脈粥樣硬化、IR以及各種炎癥標記物高水平表達〔2〕。

研究表明肥胖是MS、腦卒中、糖尿病、冠心病等疾病的重要危險因素。MS患者存在脂肪分布異常,通常是腹部脂肪堆積。本研究結果表明,BMI、WC、WHR是預測 ADP水平的變量。可見腹部脂肪堆積導致腹圍增大,是MS重要的影響因素,與ADP呈負相關性。而已有研究結果得知,ADP在高血壓合并MS患者中水平降低。ADP通常通過降低餐后血清游離脂肪酸,提高肝細胞對胰島素的敏感性;還具有抑制血管平滑肌細胞增殖,調節內皮細胞炎癥反應,修復損傷的內皮,抗動脈粥樣硬化的作用。ADP在抗炎,調節代謝、抗IR和抗動脈粥樣硬化方面的作用已得到肯定〔3,4〕。高血壓合并MS患者血清學指標除了HDL-C,其余指標均與ADP呈負相關性。低ADP血癥時,血液中含有大量LDL-C,與受體結合差,透過內皮細胞,變成氧化的LDL-c(ox-LDL),促使游離的單核內皮細胞進入內皮下轉變成單核-巨噬細胞,與ox-LDL和脂蛋白殘粒結合,形成泡沫細胞,進而形成成熟的脂質斑塊,加速動脈硬化的發生,促進高血壓的發生〔5〕。

綜上所述,ADP與MS的危險因素,如BMI、WC、WHR等有不同程度的關聯。空腹血清ADP有可能作為MS的預警因子,并且為高血壓合并MS的臨床診療提供一種有效方法。

1 陳懿建,萬 通,陳方平.脂聯素——一種新的抗炎因子〔J〕.國際病理科學與臨床雜志,2009;29(1):86-92.

2 Tsujimura A,Takada S,Matsuoka Y,et al.Adiponectin and testosterone in patients with symptoms of late-onset hypogonadism:is there a link〔J〕.Int J Urol,2009;16(10):830-5.

3 楊軼文,陳煥芹,常 靜,等.老年代謝綜合征患者血清脂聯素水平及其影響因素分析〔J〕.中國老年學雜志,2007;27(5):454-6.

4 Helvaci MR,Kaya H,Seyhanli M,et al.White coat hypertension in definition of metabolic syndrome〔J〕.Int Heart J,2008;49(4):449-57.

5 Nishimura R,Sano H,Matsudaira T,et al.Changes in body mass index,leptin and adiponectin in Japanese children during a three-year follow-up period:a population-based cohort study〔J〕.Cardiovasc Diabetol,2009;8:30.