胃腸道間質瘤17例臨床病理分析

徐福元

廣東省佛山市南海第七人民醫院,廣東佛山528247

胃腸道間質瘤17例臨床病理分析

徐福元

廣東省佛山市南海第七人民醫院,廣東佛山528247

胃腸道間質瘤;良惡性判斷

胃腸道間質瘤(GIST)是指組織學上富于梭形細胞、上皮樣細胞、偶或多形性細胞,呈束狀、彌漫狀排列,免疫表型上表達c-kit蛋白(CD117)、巢蛋白(nestin)以及功能未知蛋白(DOG1),遺傳學上存在頻發性c-kit基因以及血小板源性生長因子受體-α(PDGFR-α)基因突變、具有廣譜生物學行為、可能起源于幼稚間充質細胞向卡哈爾間質細胞(ICC)分化的消化道最常見的間葉源性腫瘤,不同于典型平滑肌及神經源性腫瘤[1]。近年來隨著免疫組織化學、電鏡及分子生物學技術的發展與應用,該病已逐漸得到臨床和病理醫師的廣泛認同。本文通過對17例GIST的臨床病理分析,結合相關文獻報道,以求加深對本病的了解。

1 材料與方法

1.1 臨床資料收集我院及江西省于都縣人民醫院病理科2002至2008年間經免疫組織化學確診的GIST病例17例,其中男性9例,女性8例,年齡32~77歲,平均56歲,發生于胃5例,小腸11例,網膜1例,臨床癥狀表現為消化道出血5例,上腹部疼痛和腫塊9例,不全性腸梗阻2例,1例無明顯臨床癥狀。

1.2 方法標本經4%的甲醛固定、常規取材、脫水、石蠟包埋、切片、HE染色、光鏡觀察,采用SP法進行免疫組織化學染色,分別標記CD117、CD34、SMA、Desmin、S-100。

2 結果

2.1 病理檢查

2.1.1 巨檢腫瘤11例位于肌壁間,其它6例分別位于粘膜下層、漿膜下層、網膜,瘤體直徑2~18cm,其中2~5cm 4例,5~10cm 10例,>10cm 3例,境界清楚,無包膜,切面灰黃或灰紅,2例呈囊實性。

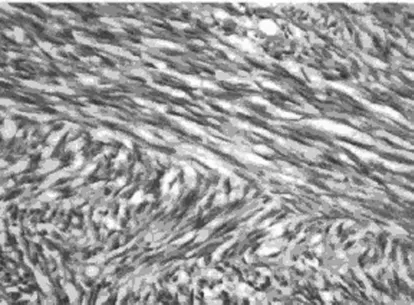

2.1.2 鏡檢腫瘤細胞為梭形細胞,胞質淡染,輕度嗜伊紅,細胞核為桿狀,呈束條狀交錯、漩渦狀或柵欄狀排列,其中11例核分裂數<5個/50HFP,3例核分裂數6~10個/50HFP,3例核分裂數>10個/50HPF。

2.2 免疫組織化學CD117(100%病例+)CD34(75%病例+)SMA(30%病例灶性+)Desmin(—)S-100(—)

3 討論

3.1 臨床特征GIST好發于中老年,平均年齡50~60歲,較少發生40歲以前,約60%~70%發生在胃,20%~30%發生在小腸,不到10%發生在其他部位(食道、結腸、直腸、腸系膜、網膜、腹膜等)[2]。無特異性臨床癥狀和體征,最常見的癥狀是中上腹部不適和腹部包塊、便血,小腸GIST可表現為疼痛、便血或梗阻等。

3.2 病理學特征腫瘤直徑1cm~20cm不等,多數是膨脹性生長,切面灰白灰紅色,基本細胞成分為梭形細胞(約占60%~70%)和上皮樣細胞(約占30~40%),兩種細胞成分常常出現在同一腫瘤中,排列多種多樣,梭性細胞可呈束條狀交錯、漩渦狀或柵欄狀排列,上皮樣細胞則多以彌漫狀、巢索狀、假菊形團樣排列為主。

3.3 免疫組化80%~100%的GIST表達CD117,50%~80%的GIST表達CD34,20%~40%的GIST表達SMA,但常呈灶狀陽性,Desmin很少表達,S-100一般為陰性。

3.4 鑒別診斷需與真正的胃腸道平滑肌瘤、平滑肌肉瘤、神經鞘細胞瘤等鑒別,根據臨床特點、組織學特點、免疫組織化學表型及生物學特點可進行鑒別。

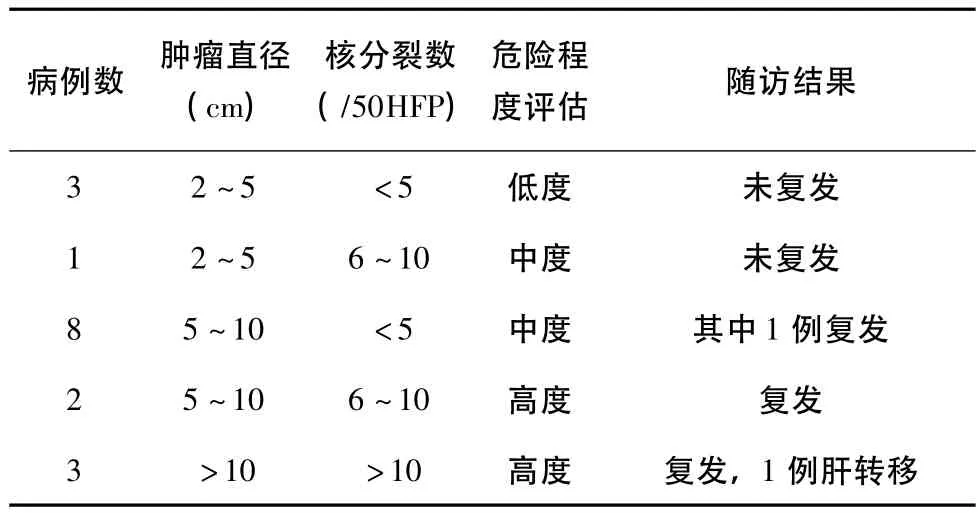

3.5 良惡性判斷GIST的生物學行為表現從良性到惡性,如何準確判斷GIST的良惡性一直是病理工作者面臨的難題之一。Fletcher等[3]認為任何GIST均具有生物學的侵襲行為,只是危險度不同,推薦依據腫瘤直徑大小和核分裂數兩項指標將GIST危險程度分為四級:腫瘤直徑<2cm,核分裂數<5個/50HFP提示危險程度極低;腫瘤直徑2~5cm,核分裂數<5個/50HFP提示低度危險;腫瘤直徑<5cm,核分裂數6~10個/50HFP或腫瘤直徑5~10cm,核分裂數<5個/50HFP提示中度危險;腫瘤直徑>5cm,核分裂數>5個/50HFP或只要腫瘤直徑>10cm或核分裂數>10個/50HFP即為高度危險。筆者參照該標準對該組病例進行危險程度評估,并進行隨訪觀察四年以上,結果如下:

病例數腫瘤直徑(cm)核分裂數(/50HFP)危險程度評估隨訪結果32~5<5低度未復發12~56~10中度未復發85~10<5中度其中1例復發25~106~10高度復發3>10>10高度復發,1例肝轉移

通過對本組病例觀察,筆者認為Fletcher標準能以較高準確率預測GIST復發轉移潛能和不良預后。對危險程度評估為中度卻復發的該例病例,筆者重新進行了溫習、復片,發現該病例為小腸GIST,細胞豐富、Ki-67 15%陽性表達。Miettinen等[4]通過對美國陸軍研究所(AHP)1684例甲磺酸伊馬替尼治療前的GIST患者長期隨訪觀察的預后結果分析,發現雖然腫瘤大小和核分裂數這兩項參數與局限性GIST的生物學行為之間有著密切聯系,但是在胃和小腸GIST中這些參數卻應區別運用,在腫瘤大小和核分裂象數相似的情況下,小腸GIST比胃更具侵襲性,尤其是大于5cm但核分裂象數少的小腸GIST。由于核分裂數受制片質量、鏡檢視野的選取等多種因素影響,而Ki-67標記指數與核分裂數都是反應腫瘤增殖的指標,兩者呈正相關,饒華民等[5]報道通過檢測Ki-67表達情況有助于判斷GIST的良惡性。鑒于GIST的生物學行為的復雜性,筆者認為判斷GIST良惡性時應綜合考慮,腫瘤大小及核分裂數是其重要指標,腫瘤部位、細胞豐富程度、壞死及Ki-67標記指數等有助于判斷。

3.6 治療(1)外科手術切除為GIST主要治療方法,不主張行常規標準淋巴結清掃。(2)特異性靶向治療,當前國內外多項臨床實驗均表明高度危險的局限性GIST術后使用甲磺酸伊馬替尼輔助治療可有效的預防腫瘤的復發和轉移。

[1]侯英勇,朱雄增.胃腸道間質瘤診療新進展.中國現代手術學雜志[J],2005,9(3):164-167.

[2]高冬霞,廖松林.胃腸道間質瘤.診斷病理學雜志[J],2002,9(5):299-301

[3]Fletcher CD,Berman JJ,Corless C,et al.Diagnosis of gastrointestinal stromal tumors:a consensus approach.Hum Pathol,2002,33(5):459-465.

[4]Miettinen M,Sobin LH,lasota J.Gastrointestinal stromal tumors of the stomach:a clinicopathologic,immunohistochemieal,and molecular genetic study of 1765 cases with long-term follow-up.Am J Surg pathol,2005,29(l):52-68.

[5]饒華民,羅慶豐,Ki-67和cyclin D1蛋白表達的檢測對胃腸道間質瘤良惡性判斷的意義,實用癌癥雜志,2005,20(1):53-55

R730.41

A

1007-8517(2012)21-0116-02

徐福元(1976-),本科,醫學學士,主治醫師,臨床病理學專業。

2012.09.08)