衛生陶瓷天然放射性的成因及監控*

李文杰 趙淑忠 袁文瓚

(國家陶瓷檢測重點實驗室聯盟 河北 唐山 063006)

衛生陶瓷天然放射性的成因及監控*

李文杰 趙淑忠 袁文瓚

(國家陶瓷檢測重點實驗室聯盟 河北 唐山 063006)

筆者簡述了衛生陶瓷天然放射性的成因,初步分析了硅酸鋯在陶瓷釉料中的作用機理及其礦物形成、顆粒細度和百分含量對產品放射性的影響;提出了控制硅酸鋯粒徑、減少用量等降低放射性的技術措施;從技術和質檢兩方面探討了通過合理確定原輔料配方、控制關鍵原料使用量等途徑實現對最終產品放射性監控的途徑。

衛生陶瓷 放射性 硅酸鋯 成因 監控

前言

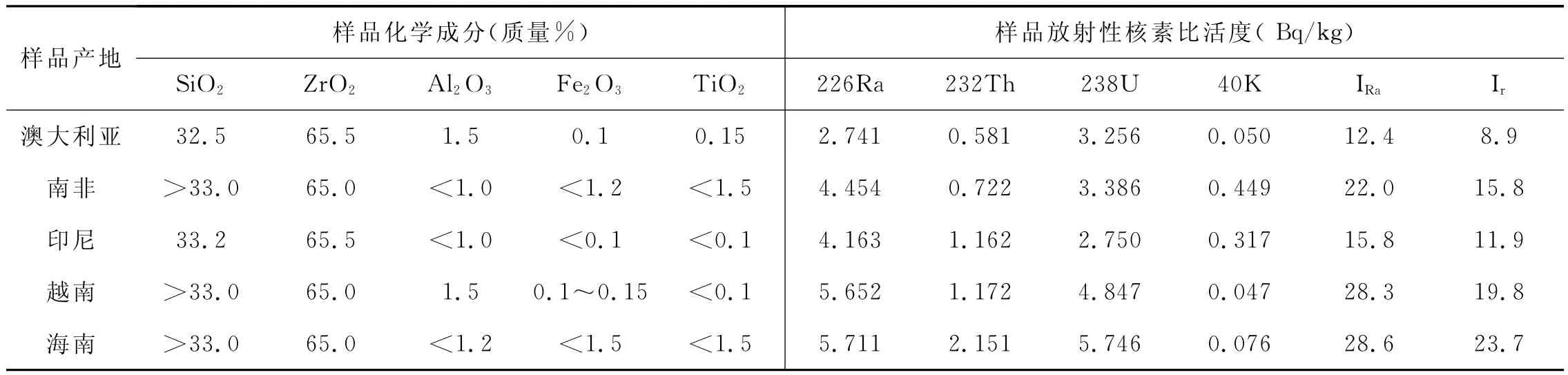

近年來,隨著人們健康意識的增強,建筑衛生陶瓷的放射性日益成為公眾和媒體關注的熱點。唐山出入境檢驗檢疫局陶瓷實驗室經過對數家陶瓷衛浴企業的原材料進行放射性檢測后發現,石英、長石等陶瓷原料中通常含有微量的226Ra(鐳)、232Th(釷)、40K(鉀)等放射性核素,且不同礦物的放射性水平各異,如方解石、石灰石、白云石、滑石等放射性指標Ir僅為0.1~0.5;瑩石、鐠黃等顏料Ir為2~14;長石、生砂、石英等原料Ir介于0.5~1.6之間;在釉料中充當乳濁劑的鋯英砂Ir卻高達9~60,該物質本身并無放射性.但其伴生礦獨居石(La、Ca、Th、U、Ra)PO4和磷釔石(Y、Th、U…)PO4中通常包含一定量的放射性核素,且因世界各地的地礦結構及選礦水平差異導致其所產鋯英砂中放射性元素的含量各不相同。表1列出了不同國家所產鋯英砂的放射性分析結果(僅限樣品)。

表1 不同產地鋯英砂的放射性水平

1 放射性概述

1.1 放射性和放射性衰變

放射性是一種自然現象,由于元素原子核處于激發態某個不穩定的能量級,可自發放出光子或射線,從而由激發態回到基態,并衰變為其它元素原子核的過程稱之為放射性衰變。此類元素即放射性核素,可發出α、β、γ射線,其中α射線由氦原子核組成、β射線為電子流、γ射線為中子流,它們皆具備一定強度的電離作用和穿透能力。

1.2 放射性對人體的危害

醫學研究表明,衛生陶瓷產品的放射性雖屬小劑量率、長期慢性照射,但若強度超過一定限量,勢必會對人體造成危害;其中放射性核素若直接照射于人體外表面可形成皮膚病,而通過呼吸系統或消化系統進入人體內部的放射性核素則將會傷害人體組織細胞或引起基因突變。

1.3 國際、國內對放射性物質的豁免規定

1.3.1 國際相關規定

國際核輻射防護協會(ICRP)和國際原子能委員會(IAEA)對放射性物質及其運輸、通關、堆放均有嚴格的執行標準,其中TOITS-R-1將放射性物質定義為放射性比活度超過1Bq/kg的物質;隨著放射性的增強,放射性物質在運輸、通關、堆放等方面均受到不同程度的限制;主體放射性比活度小于10Bq/kg的放射性礦物享有豁免權,反之亦然。

1.3.2 我國標準要求

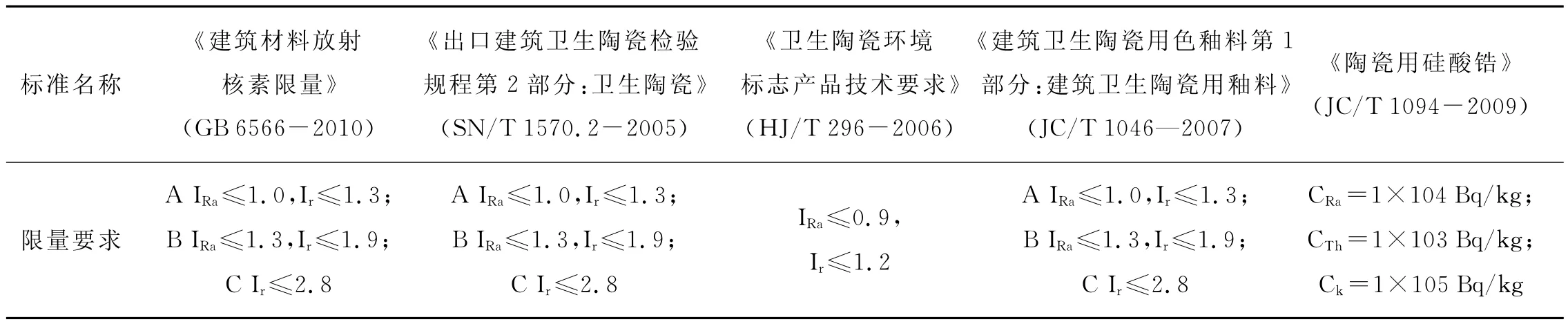

我國對放射性物質的豁免規定高于國際相關要求,《進口礦產品放射性的檢驗規程》(SN/T 1537-2005)規定當進口礦產品的γ射線輻射量低于當地環境本底值的10倍時,該礦產品不受限制;否則不予通關;涵蓋衛生陶瓷放射性限量的有關標準要求見表2。

表2 相關標準對比

2 原料配方與成品放射性之間的關系

理論上,放射性衰變起因于元素原子核的穩定性,高溫、高壓或分解、化合等物理化學作用皆無力消解,衛生陶瓷最終產品的放射性源自礦物型原、輔材料中放射性核素的分布及用量。因此,防范成品的放射性水平超標,需監控配方中各原輔材料的放射性,并對其所導致的成品放射性差異進行分析,推斷二者的定量關系。

2.1 關鍵原料的界定

一般衛生陶瓷的坯料組成相對穩定,主要為石英、粘土、長石等(簡稱基料)。經檢測統計,釉料中硅酸鋯(鋯英砂)、鐠黃、螢石等起裝飾作用的增白劑,顏料類放射性較高,可視為關鍵原料,在所有陶瓷原料中當屬硅酸鋯的放射性單位值最大。衛生陶瓷關鍵原料的定義可借鑒《瓷質磚強制性產品認證工廠質量保證能力要求》中有關規定,即內照射指數IRa>1.0、外照射指數Ir>1.3的物質。當產品放射性水平達到或接近這兩個臨近值時,應對影響產品放射性的所有主要原料進行篩查,以確定除鋯英砂外其它關鍵原料的影響,并明確產品各關鍵原料在配方中的最大使用量。表3~表5分別是某企業既定配方的一款衛生陶瓷產品坯、釉料與成品放射性之間的定量關系計算實例。

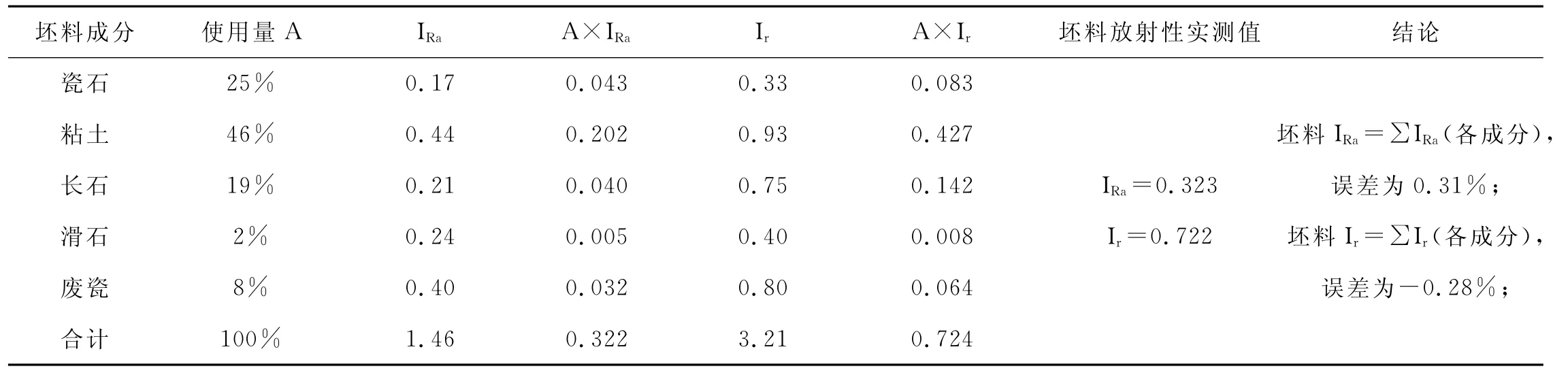

表3 衛生陶瓷坯料放射性計算實例

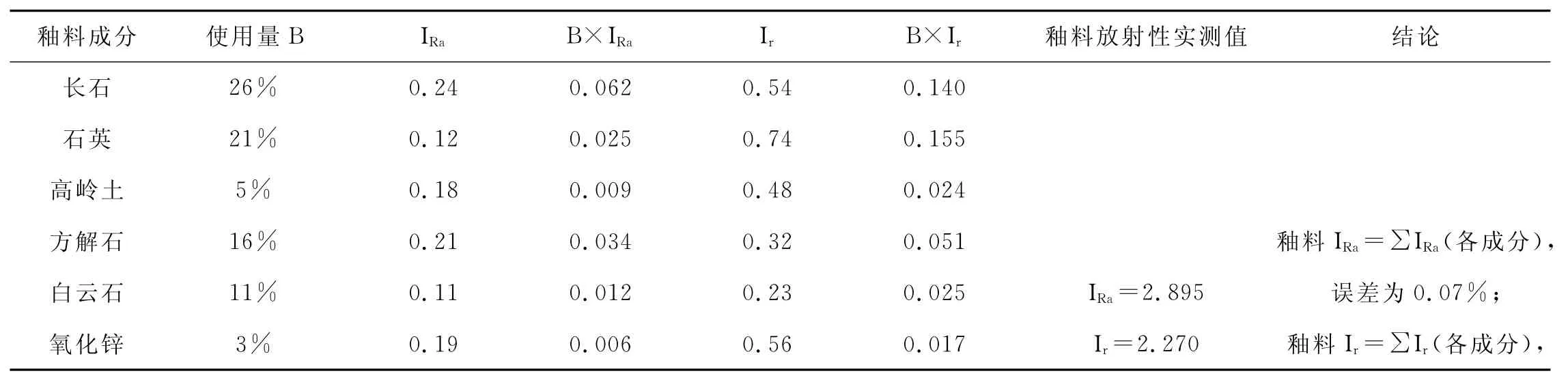

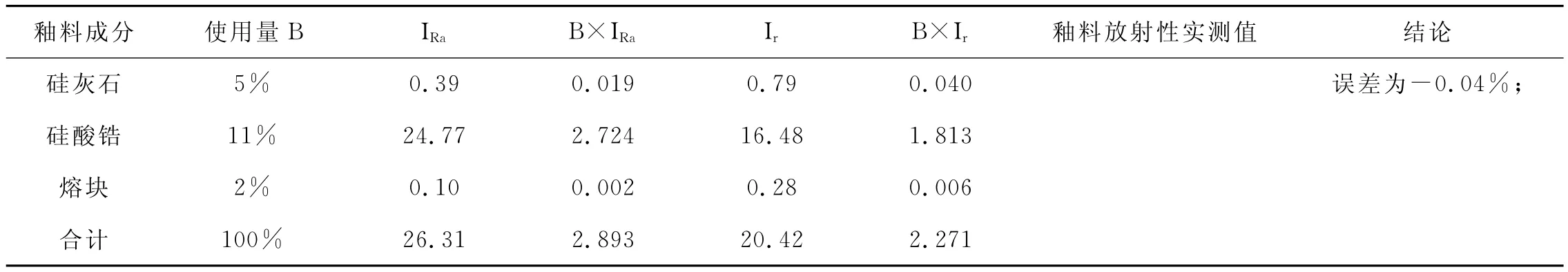

表4 衛生陶瓷釉料放射性計算實例

續表4

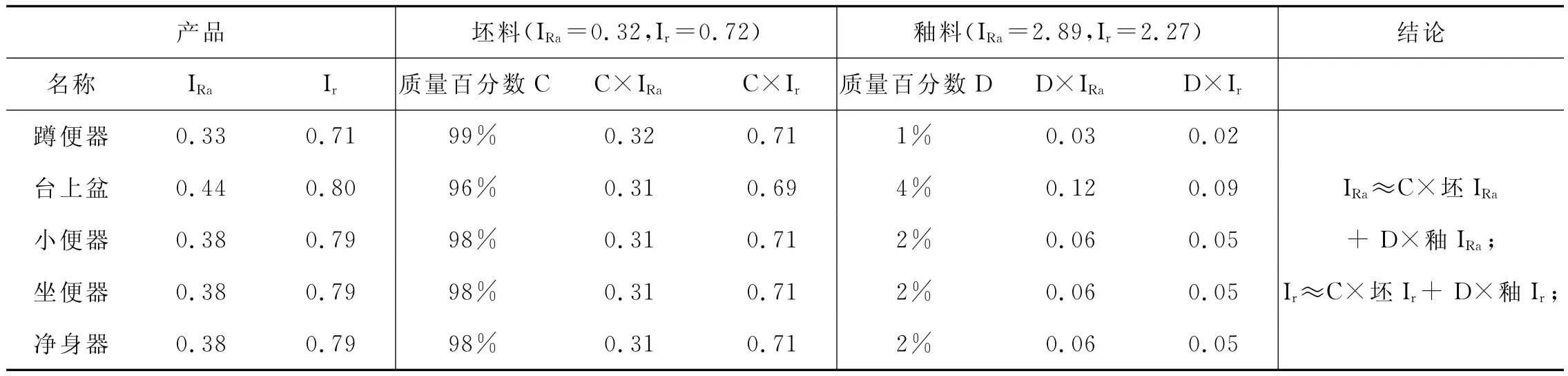

表5 使用上述同一坯、釉料配方的最終產品放射性計算實例

由上述實例可直觀推斷出原料與成品放射性之間的數學關系:坯料放射性×坯料質量百分比+釉料放射性×釉料質量百分比=成品放射性。基于原料間的放射性差異和上述關鍵原料定義,可將坯料和釉料中除關鍵原料以外的其他原料統一視為基料,則此公式可另表述為:基料放射性×基料使用量+關鍵原料放射性×關鍵原料使用量=最終產品放射性。

2.2 關鍵原料的控制

針對特定的產品放射性限量要求,選取一組放射性水平各異的鋯英砂樣品,調整基料與鋯英砂的用量比例,分析其配方變化對最終產品放射性的影響情況,見表6。

表6 基料、關鍵原料與成品放射性之間的定量關系

由此可判定,在確保成品放射性水平達標的情況下,基料與關鍵原料的放射性大小此消彼長,當基料IRa穩定在某一數值時,如果不使用硅酸鋯,則產品IRa水平不變,而硅酸鋯的內、外照指數越高,使用量越大,最終產品的放射性越高。理論上,在基料放射性穩定的情況下,關鍵原料放射性和使用量是影響最終產品放射性的主要因素,硅酸鋯的IRa水平或使用量越大,則最終產品的IRa相應越高。因此應根據硅酸鋯的內、外照射指數確定其在配方中的最大允許使用量。同理,通過檢測螢石、譜黃等其他關鍵原料的IRa和Ir,亦可判定其最大用量。

2.3 最終產品的確認

對產品的放射性檢測屬于事后監督,為預防成品放射性超標,對原材料進行監控和篩選,降低整體配料的天然放射性水平才是根本。由上述可知,基料的放射性水平在一定程度上制約了關鍵原料的使用量,基料IRa越大,硅酸鋯等關鍵原料的最大允許使用限量越小,當基料的IRa接近或等于極限值時,須禁止添加關鍵原料,且應分析此時的基料組成,重新調整配方,減少高放射性原料的用量。關鍵原料的放射性水平有可能隨原料供應商的變化而改變,因此應加強對硅酸鋯等關鍵原料的檢測和監控;當關鍵原料在配方中的實際使用量不大于最大允許用量時,可以確認該批產品放射性合格。

3 硅酸鋯的作用機理及放射性

硅酸鋯在陶瓷釉料中的乳濁作用主要依靠殘留在釉層中未溶解的微細粒子與基礎釉之間的折射率差異,且二者差值越大,乳濁效果越好。

3.1 硅酸鋯顆粒細度對乳濁效果的影響

同樣分量的乳濁劑,粒徑愈接近可見光波長,形成的散射中心愈多,其乳濁效果愈佳。從顯微結構分析,生料釉主要以殘留鋯英石固相形成乳濁,粒徑分布的均勻性較差,乳濁效果較低;而熔塊釉則依靠再生的超細析晶產生乳濁,硅酸鋯粒徑越小,表面活性越大,燒成時越有利于固相反應的進行,從而析出更多微晶,達到更好的乳濁效果。

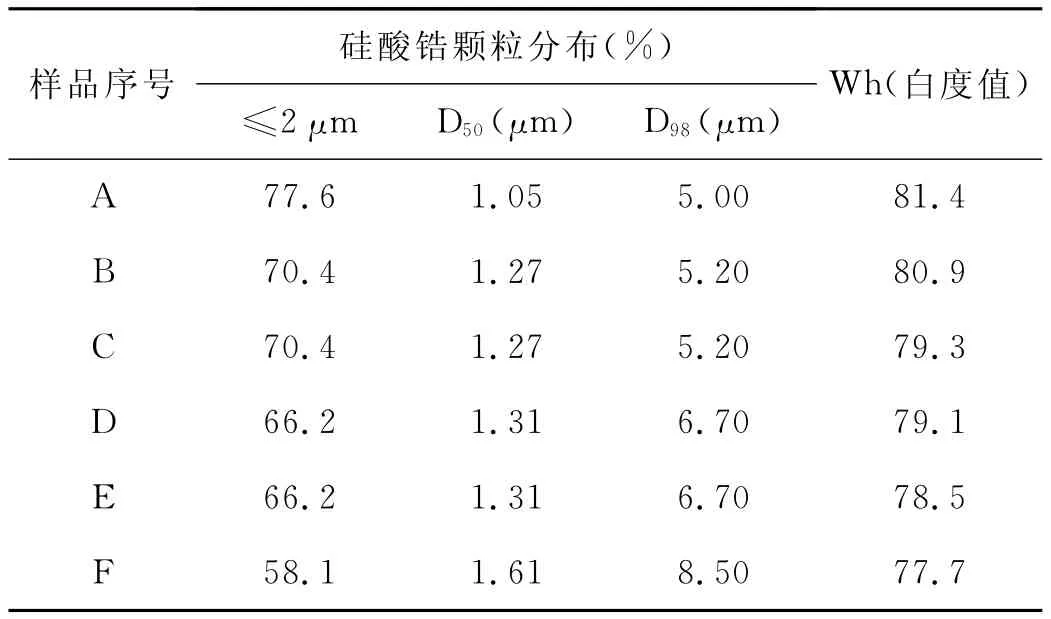

表7 硅酸鋯粒度組成與其乳濁效果的關系(測試設備為WSB-5型白度計)

以表4乳濁釉料配方為例,在其組分不變的情況下,通過改變硅酸鋯的粒度和純度,分析其乳濁效果的相應變化,見表7。

經驗證,隨著硅酸鋯顆粒細度的增大,其乳濁效果達到一定峰值后增幅減小(呈非線性關系),因此,相對同一釉面白度值而言,少量較細顆粒與相對多量較粗顆粒的乳濁效果等價,故增加顆粒細度可在一定程度上減少硅酸鋯使用量,從而降低成品放射性。

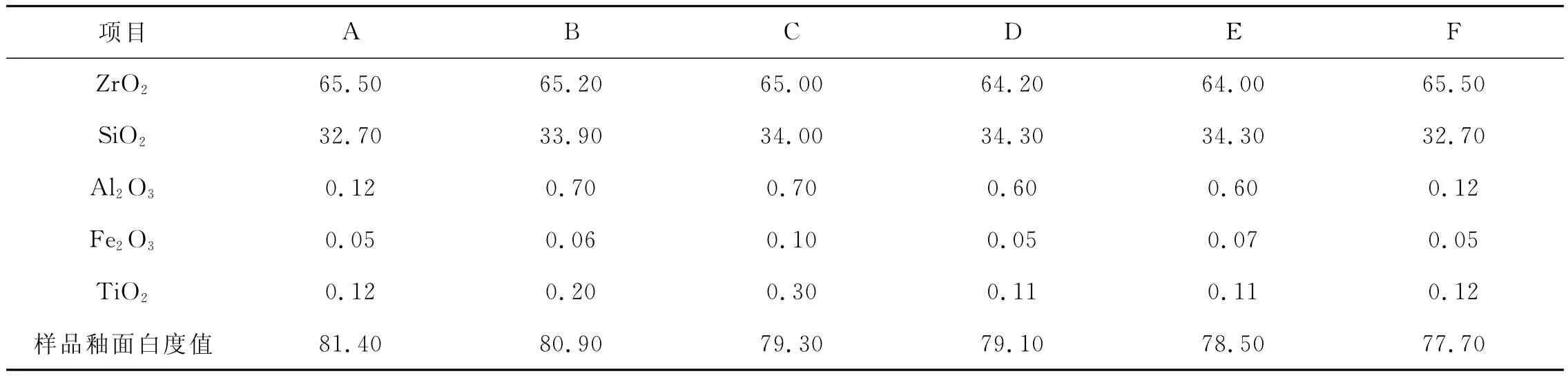

3.2 硅酸鋯化學純度對乳濁效果的影響

硅酸鋯的化學純度與成品釉面白度的關系見表8。硅酸鋯對釉層的乳濁作用主要借助其與基礎釉的折射率差異,硅酸鋯的折射率為1.94,基釉折射率一般為1.5~1.6,二者之間差值越大,乳濁效果越好。但硅酸鋯顆粒周圍伴生的雜質在一定程度上勢必影響其折射率,導致硅酸鋯與基礎釉折射率差異的變小,從而降低了乳濁效果。故硅酸鋯的純度越高,使用量就越少,從而降低成品的放射性。

由表8可知,在粒度相同的條件下,硅酸鋯純度越高,乳濁效果越好。經實踐證明,通常Al2O3<1.0%,Fe2O3<0.1%,TiO2<0.1%時有利于乳濁。

表8 硅酸鋯的化學純度與成品釉面白度的關系(質量%)

4 結論

通過實驗測試和上述分析,可推導出下列結論:

1)衛生陶瓷產品存在天然放射性,必須對其進行監控,使之符合相關標準要求;

2)陶瓷企業應對硅酸鋯等關鍵原料加強源頭控制,通過排查礦源和產地,優選純度高、放射性總體水平較低的鋯英砂;合理篩選原料,科學調整配方,限定各組分放射性水平及使用量以確保最終成品放射性達標;

3)在實際生產中,可采取一定的技術措施對硅酸鋯顆粒進行細化處理或將其制備成熔塊,均可有效提高釉層乳濁度,從而減少其使用量,降低成品的放射性。

1 黃芯紅,等.硅酸鋯在傳統陶瓷中的應用現狀及發展前景.佛山陶瓷,2010(1):4~8

2 蘇憲君.硅酸鋯質量對乳濁釉性能的影響.全國性建材核心期刊——陶瓷,2002(6):21~22

3 郝小勇,等.硅酸鋯中放射性元素分析.佛山陶瓷,2007(9):8~10

4 梁以流.瓷質磚放射性水平分類控制程序探討.中國陶瓷,2009(8):53~545 段先湖.室內環境污染與放射性.全國性建材核心期刊——陶瓷,2012(3):45~47

TQ174.76+9

B

1002-2872(2012)10-0022-04

李文杰(1972-),碩士;主要從事進出口檢驗監管工作。