713例冠心病患者糖化血紅蛋白檢測(cè)的臨床意義

魯林春

糖化血紅蛋白(hemoglobin A1 c,HbA1c)是葡萄糖與蛋白質(zhì)發(fā)生非酶催化反應(yīng)的產(chǎn)物,是反應(yīng)糖代謝的一個(gè)重要指標(biāo)。有研究顯示,與非糖尿病患者相比,糖尿病患者的心血管事件發(fā)生率要增加2倍[l]。綜合干預(yù)糖尿病患者的多重危險(xiǎn)因素,對(duì)降低心血管事件的發(fā)生率有最要意義。美國(guó)全國(guó)健康和營(yíng)養(yǎng)調(diào)差(NHANES)中提出 HbA1c可能在動(dòng)脈粥樣硬化(AS)形成中起一定作用[2]。本研究測(cè)定了713例冠心病患者的血清HbA1c水平,并探討了其與冠狀動(dòng)脈病變嚴(yán)重程度的關(guān)系。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇我院心內(nèi)科院2007年8月至2011年9月冠心病住院患者713例,分為兩組,Ⅰ組:單純冠心病組,無(wú)糖耐量異常(IGT)及2型糖尿病(T2 dM);Ⅱ組:冠心病合并2型糖尿病組。排除標(biāo)準(zhǔn):心功能Ⅳ級(jí);急、慢性肝腎疾病及感染性疾病;惡性腫瘤及血液系統(tǒng)疾病;既往曾診斷為糖尿病和(或)正在使用降糖藥物者。

1.2 方法 所有患者均進(jìn)行冠狀動(dòng)脈造影,根據(jù)造影結(jié)果分為單支,雙支,三支血管病變,雙支及以上的病變即為多支病變。彌漫病變定義為:①病變長(zhǎng)度>20 mm;②1支多處病變;③血管全程或大部分纖細(xì)僵硬或明顯迂曲纖細(xì);狹窄程度定義為:50% ~74%為輕度狹窄,75% ~90%為中度狹窄,90%以上為重度狹窄。同時(shí)測(cè)定HbA1c、空腹血糖(FBG)、三酰甘油(TG)、總膽崮醇(TC)、高密度脂蛋白(HDL-C)、低密度脂蛋白(LDL-C)、體重指數(shù)(BMI)。

1.3 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法 組間計(jì)數(shù)資料以例數(shù)和百分比表示,組間比較采用秩和檢驗(yàn)。計(jì)量資料以均數(shù)±標(biāo)準(zhǔn)差(±s)表示,其顯著性檢驗(yàn)用配對(duì)t檢驗(yàn),采用SPSS 13.0軟件處理。P<0.05為差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2 結(jié)果

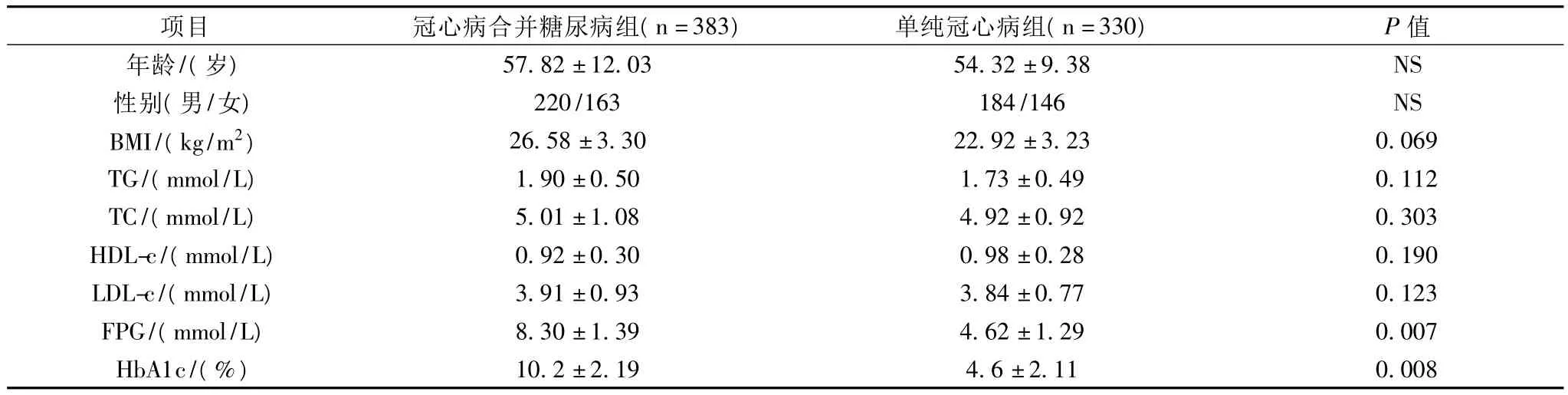

2.1 兩組一般情況比較,結(jié)果顯示,冠心病合并糖尿病組與單純冠心病組相比,其FPG、HbAlc水平差異均有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P <0.05),其 BMI,TG,TC,HDL-c,LDL-c水平差異均無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05)。

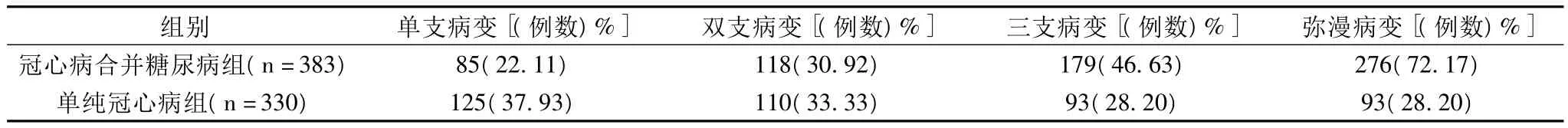

2.2 兩組冠狀動(dòng)脈造影結(jié)果比較單支、雙支、三支、及彌漫病變發(fā)生率在兩組間有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。

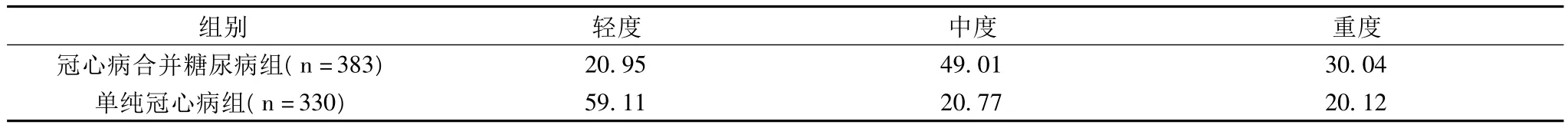

2.3 兩組輕度、中度、重度狹窄變發(fā)生率有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。

表1 兩組患者臨床資料比較

表2 兩組病變支數(shù)比較

表3 兩組狹窄程度比較

3 結(jié)論

討論研究發(fā)現(xiàn),HbA1c除與糖尿病微血管病變相關(guān)外,與大血管病變?nèi)绺哐獕海⒐谛牟∶芮邢嚓P(guān),本研究考慮到年齡、BMI及血脂等均是冠狀動(dòng)脈粥樣硬化的高度危險(xiǎn)因素,因此本研究中把年齡、BMI、TG、TC、LDL-C和HDL-C等因素也納入研究范圍,由此能真實(shí)反應(yīng)不同HbA1c水平對(duì)冠脈病變程度的影響。結(jié)果顯示,冠心病伴糖尿病組冠脈病變程度均顯著高于單純冠心病組,說(shuō)明HbA1c可作為心血管疾病的獨(dú)立危險(xiǎn)因素,應(yīng)受到充分重視。近來(lái)研究表明,HbA1c肯能與冠心病的發(fā)生發(fā)展及其冠脈病變程度密切相關(guān)[3],HbA1c可能在AS形成中起一定作用,可能與下列因素有關(guān):①HbA1c可使紅細(xì)胞黏度升高,流動(dòng)性變小,變形能力明硅降低。②HbA1c還可造成氧合血紅蛋白的離解速度減慢。③HbA1c水平升高所反映的持續(xù)高血糖狀態(tài)損傷內(nèi)皮,一方面增加內(nèi)皮素的釋放。減少No、前列環(huán)索的釋放,使血管舒縮能力受損,另一方面葡萄糖的直接毒性作用使內(nèi)皮細(xì)胞復(fù)制減少,修復(fù)能力下降,最終導(dǎo)致內(nèi)皮細(xì)胞損傷,促進(jìn)了動(dòng)脈粥樣硬化的形成[4]。因此,在臨床中,通過(guò)對(duì)高危人群進(jìn)行積極的干預(yù)和治療,降低其血漿HbA1c水平,對(duì)延緩和防止心血管疾病及其相應(yīng)并發(fā)癥的發(fā)生發(fā)展,降低死亡率,有重要臨床意義。

[1]Arauz-Pacheco C,Parrott MA,Raskin P,et al.Hypertersion management in adults with diabetes.Diabetes Care,2004,27:S65-s67.

[2]Ginde AA,Cagliero E,Nathan DM,et al.Value of risk stratifi cation to increase the predictive validity of HbA1c in screening for undiagnosed diabetes in the US population.J Gen Intern Med,2008,23:1346-1353.

[3]Selvin E,Marinopoulos S,Berkenblit G,et al.Meta-analysis:Glycoylated hemoglobin and cardiovascular disease in diabetes mellitus.Am Intern Med,2004,141(2):141.

[4]楊躍進(jìn).冠心病與糖尿病.醫(yī)師進(jìn)修雜志(內(nèi)科版),2004,7:45-47.