經橈動脈途徑介入治療老年冠狀動脈分叉病變的臨床研究

李華

由于血流渦流及管壁受到的剪切力增加,冠狀動脈的分叉處容易發生動脈粥樣硬化。分叉病變約占所有冠狀動脈介入治療的16%,其中20%者為主支血管存在病變,分支血管病變輕微[1]。分叉病變的介入治療存在著許多問題,且具有挑戰性。由于存在斑塊移位和病變的彈性回縮,對分叉血管病變單純行經皮冠狀動脈腔內成形術(PTCA)很難獲得滿意的管腔擴張和理想的結果[2]。冠狀動脈支架可以有效地擴大管腔,但可引起分支受壓甚至閉塞。由于器械的明顯改善,尤其球囊和支架的改進,以及心臟醫師技術進步、經驗積累,現在置入支架已成為治療冠狀動脈分叉病變的常規方法。本文就經橈動脈途徑置入支架治療老年冠狀動脈分叉病變的臨床效果及安全性進行探討,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取我院自2009年5月至2010年3月收治的80例老年冠狀動脈分叉病變患者隨機分為A組(橈動脈組)和B組(股動脈組)各40例,所有患者均符合冠狀動脈分叉病變診斷標準,按照Lefever分類法均為Type I。A組男32例,女8例;年齡53~85歲,平均67.8歲。B組男30例,女10例;年齡51~84歲,平均66.5歲。兩組患者年齡、性別、病變程度等比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 治療方法 兩組患者術前均行常規檢查,給予阿司匹林100 mg/d,氯吡格雷75 mg/d,低分子肝素4000U/d,連續應用3 d以上。兩組患者均給予雷帕霉素支架脫洗,A組給予經橈動脈支架置入,B組給予經股動脈支架置入。術后給予加壓包扎或人工壓迫止血。

1.3 觀察指標 觀察并記錄兩組患者的手術成功率及術后并發癥情況。

1.4 統計學方法 本組數據采用SPSS 15.0統計學軟件進行處理,組間進行χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 手術成功率 兩組患者手術均獲成功,手術成功率均為100%,差異無統計學意義。

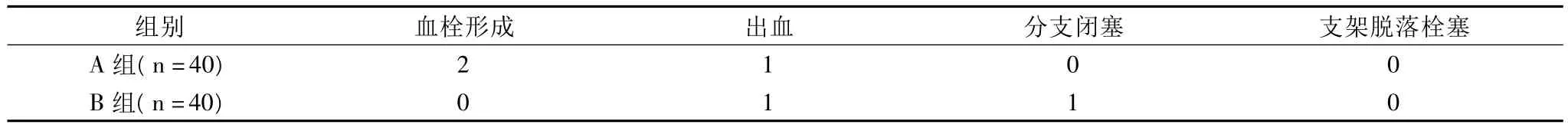

2.2 術后并發癥 見表1

表1 兩組患者術后并發癥情況比較(n)

由表1可以看出,A組并發癥3例,并發癥發生率為7.5%;B組并發癥2例,并發癥發生率為5.0%。兩組患者并發癥發生率比較差異無統計學意義(P<0.05)。

3 討論

冠狀動脈分叉病變介入治療約占PCI總數的20%,因其幾何學特征多變.影響術后長期療效的因素較多,造成至今仍無任何一種支架術式得到普遍的認同[3]。雖然已經有多個臨床實驗從不同的角度探討了不同支架術式的近期及遠期效果,但由于入選患者的基線特征之問存在較大的差異,使得臨床醫生無法選擇。與慢性完全閉塞病變介入治療不同點是,分叉病變介入治療即刻結果雖然可以部分預測,但是無法準確預測遠期療效。因此,征服分叉病變一直是介入領域的難點。傳統介入治療冠狀動脈分叉病變往往通過股動脈途徑治療,這是由于橈動脈解剖結構不甚明顯,可能會限制支架術的開展。隨著近幾年來微創技術理論及介入器械的不斷發展革新,越來越多的臨床工作者將橈動脈途徑介入治療冠狀動脈分叉病變應用于臨床實踐中。由于股動脈介入和橈動脈介入途徑操作方法不同,對后者的要求較高,往往需要一定熟練操作經驗的手術者才能夠完成。同時還要考慮到支架尺寸和導管內徑的兼容性問題,因此國內對于該方面的報道并不多見[4]。本研究A組患者采用橈動脈介入,B組患者采用傳統股動脈介入治療,結果顯示兩組患者的手術成功率、術后并發癥方面差異無統計學意義(P>0.05)。這說明橈動脈和股動脈在手術實踐中的差別并不大,當然這與手術者的操作水平有密切關系,因此有必要對術中的手法加以注意。

在實際操作中可先將導絲經主支送過分支開口,再調整導絲頭端的J形彎曲使其指向分支開口方向,然后回撤導絲,使其頭端“跳進”分支開口。如果上述方法不成功,可將2根導絲都送入主支,經一根導絲送入小球囊導管輕輕擴張主支病變后,再操作導絲進入分支開口。值得注意的是,后一種方法一般不提倡使用,因為這樣有可能在剛開始操作時就造成分支丟失。如果術者經驗不足,或者不能判斷在不保護分支的情況下擴張主支是否將閉塞分支開口,則更不應釆用。本研究旨在探討經橈動脈途徑介入治療老年冠狀動脈分叉病變的可能性,結果顯示橈動脈與股動脈介入在手術成功率及術后并發癥方面并無明顯差異,這也就為日后廣泛開展橈動脈介入治療提供了良好的實踐基礎。總之,介入治療冠脈分叉病變并不少見,也是冠心病介入治療的難點。進行橈動脈介入治療時術前更加要求能夠準確判定粥樣硬化斑塊的位置和分清分叉病變的類型,并且能夠預測介入治療后斑塊移位的后果。然后根據不同類型的分叉病變,采取適當的治療措施。置入支架宜選擇管狀支架,盡量只在主支血管里入一個支架,僅在必需時才在分支管置入支架。當然,盡管本研究證實了橈動脈途徑介入治療老年冠狀動脈分叉病變的可能性和有效性,但仍有許多問題有待探討。

[1]潘朝鋅,何貴新.經橈動脈介入術治療急性心肌梗死的臨床研究.廣西醫學,2009,14(08):665-668.

[2]Hoye A.,Iakovou I.,P.W.Serruys,郭俊.分叉病變應用“crush”技術置入支架后的長期結局:不良結局的預測因素.世界核心醫學期刊文摘(心臟病學分冊),2011,15(10):75-76.

[3]潘朝鋅,何貴新.經皮冠狀動脈介入治療術后無復流現象的研究進展.微創醫學,2010,23(05):163-164.

[4]劉慧,何松林.中老年冠心病患者介入治療170例臨床分析.中國現代醫生,2010,15(26):67-68.