895例藥品不良反應報告分析

王永田 蔣 堯 孫 菁

濰坊醫學院附屬淄博市第一醫院,山東淄博 255200

895例藥品不良反應報告分析

王永田 蔣 堯 孫 菁

濰坊醫學院附屬淄博市第一醫院,山東淄博 255200

目的了解和探索我院藥品不良反應(ADR)發生規律及特點,為臨床安全用藥提供參考。 方法 對我院2009年1月~2010年12月收集上報的895例ADR報告,按照患者性別、年齡、給藥途徑、藥物種類、ADR累及器官或系統及臨床表現等進行分類統計與分析。 結果895例報告中,50歲以上人群所占比例最大,占50.73%;涉及的藥品中,以抗菌藥物居多,占58.26%;靜脈給藥方式是引發ADR的重要給藥途徑,占92.29%;累及器官或系統以皮膚及其附件損傷最為常見,占50.61%。 結論 臨床應加強ADR報告和監測工作,規范使用抗菌藥物,以減少ADR發生率。

不良反應;藥品;安全用藥

藥品不良反應(adverse drug reaction,ADR)報告和監測,是國家對上市藥品實施有效監管,及時有效控制藥品風險,保障公眾用藥安全的重要措施,是醫療機構臨床用藥監測評價體系的重要組成部分。隨著藥品不良反應報告和監測制度的深入實施,ADR給人類健康和生命安全帶來的危害已日益受到廣大醫務工作者的重視,并且已經成為當今藥物流行病學研究的重要內容[1-2]。筆者對我院2009年1月~2010年12月收集上報的895例ADR進行回顧性總結分析,旨在研究ADR的發生規律及特點,為臨床安全合理用藥提供參考。

1 資料與方法

1.1 資料來源

895例藥品不良反應報告資料,來自2009年1月~2010年12月本院臨床各科藥品不良反應監測小組、醫護人員發現并確診的ADR病例,經藥品不良反應監測專業人員篩選評價后,上報山東省藥品不良反應監測中心。

1.2 方法

采用回顧性研究方法,對895例ADR報告中患者性別、年齡、引發ADR的藥物類別、給藥途徑、臨床表現等進行統計分析。

2 結果

2.1 患者的一般情況

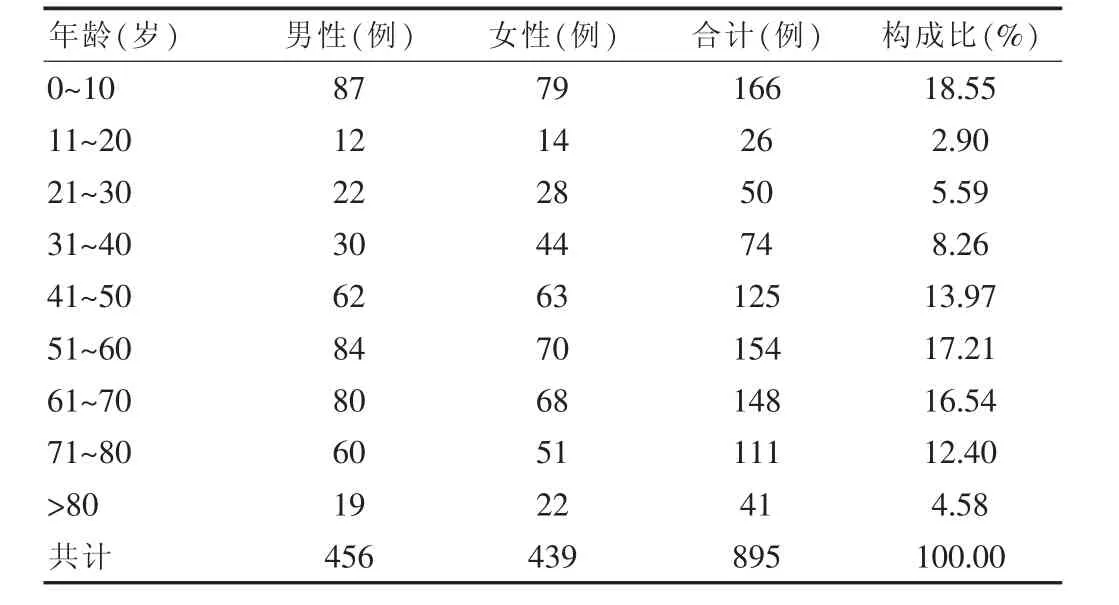

895例ADR報告中,男456例,女439例,分別占ADR病例總數的50.95%和49.05%;ADR可發生在任何年齡段,患者年齡最小1個月,最大89歲。ADR的性別、年齡分布及相應構成比見表1。

表1 ADR報告中各年齡分布及其構成比

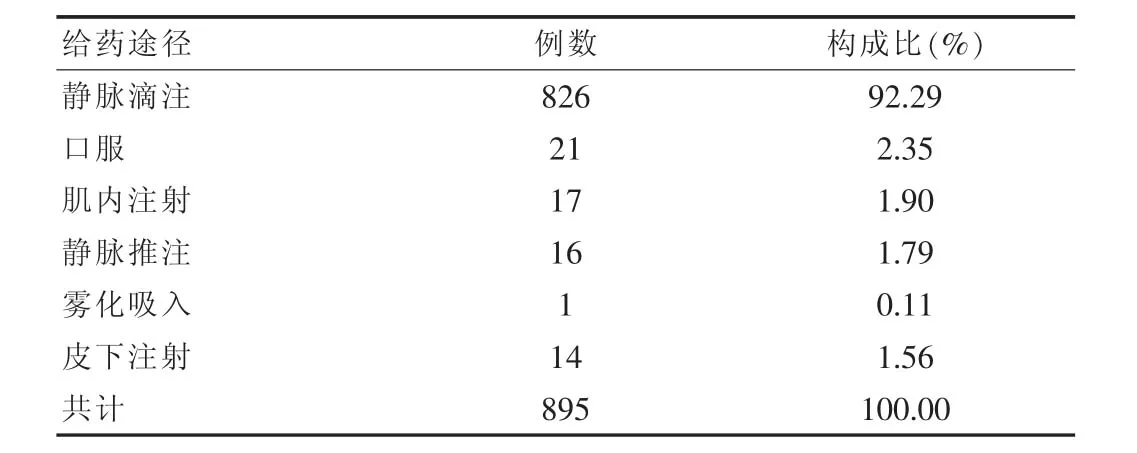

2.2 ADR與給藥途徑的關系

895例ADR報告中,靜脈滴注給藥占ADR總數的92.29%,是導致ADR發生的主要給藥方式,原因可能與住院患者靜脈用藥比率較高有關。ADR與給藥途徑的關系見表2。

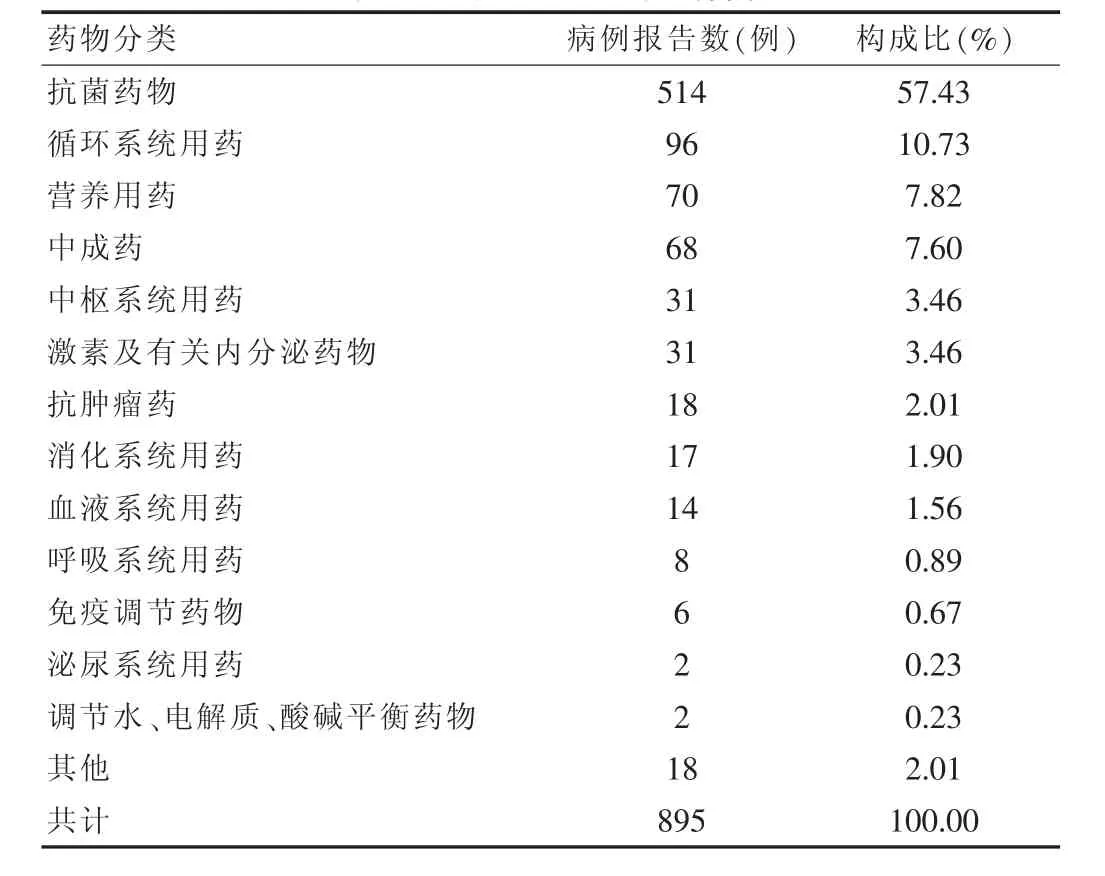

2.3 ADR涉及的藥品種類

895例ADR報告中,共涉及藥物14大類193個品種,其中抗菌藥物引發的ADR居首位,高達514例,占57.43%。其他類別的藥物如循環系統藥物、營養類藥物、中成藥和中藥注射劑也占有較高的比例。見表3。

表2 不同給藥途徑的ADR發生比例

表3 引發ADR的藥品種類

2.4 ADR涉及的抗菌藥物分布

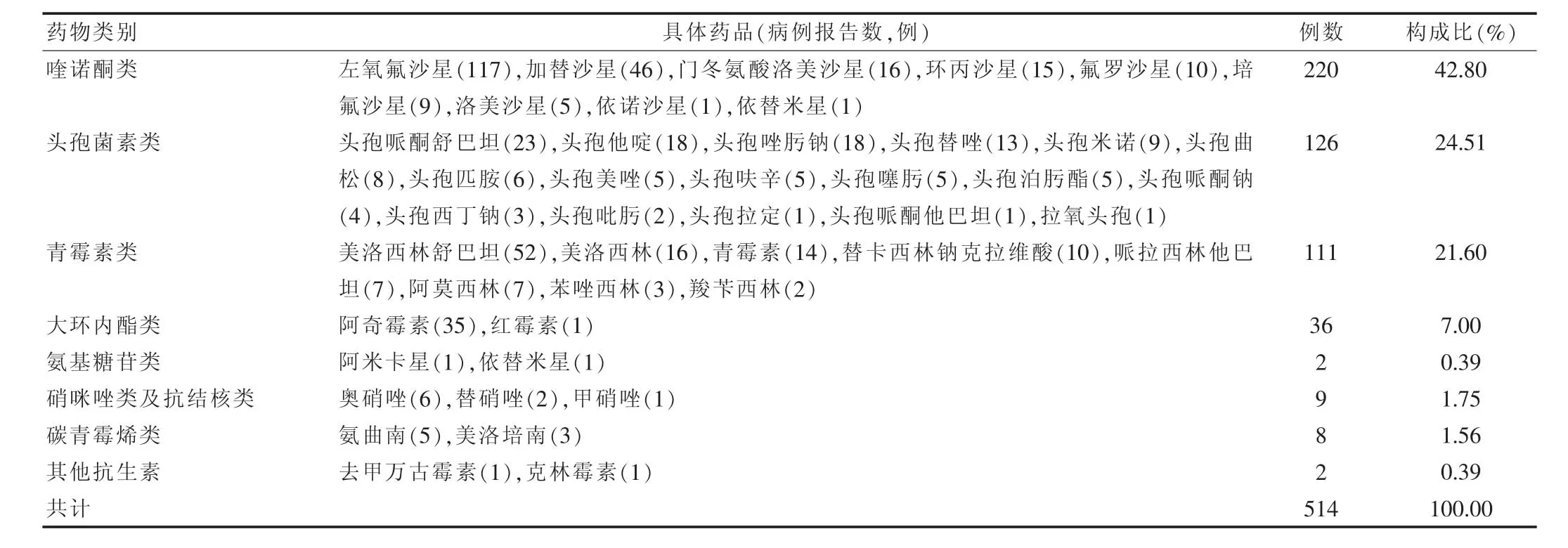

859例ADR報告中,抗菌藥物引發ADR高達514例,居各類藥物之首。其中,喹諾酮類、頭孢菌素類、青霉素類引發的ADR也占居較高比例。見表4。

2.5 ADR累及的器官或系統及其臨床表現

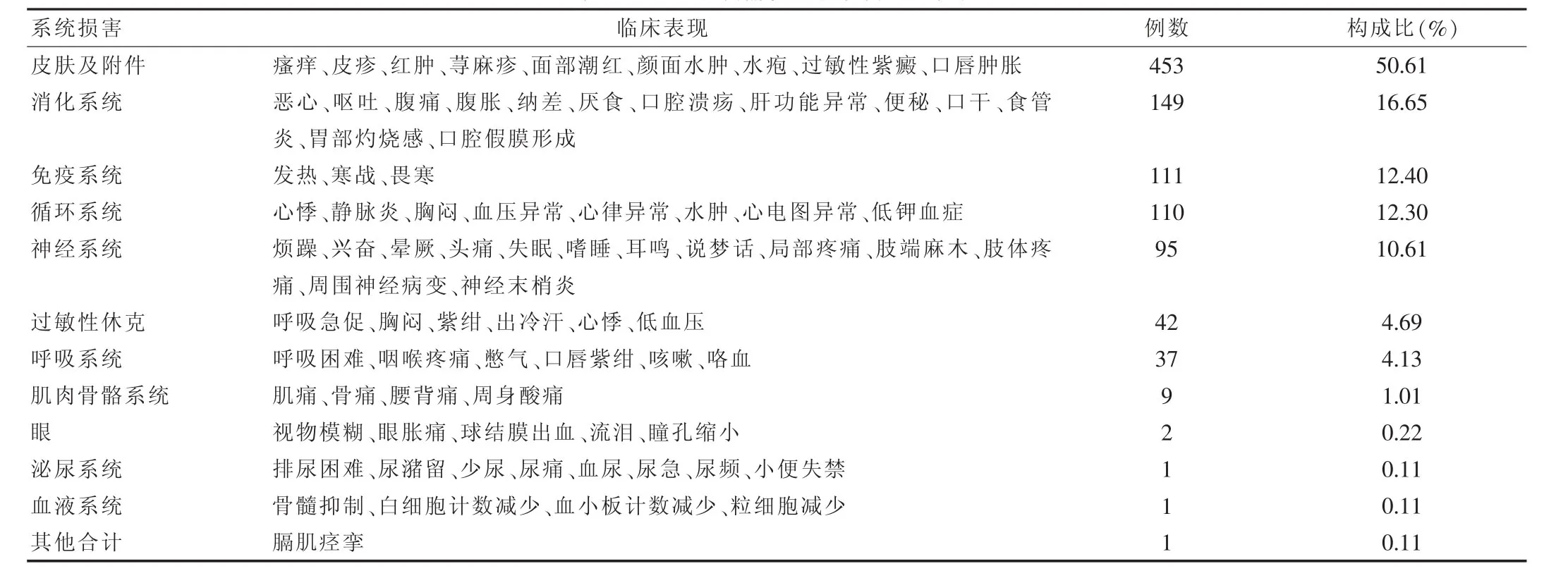

ADR累及器官或系統主要為皮膚及其附件損害,其次為消化系統、免疫系統和循環系統。見表5。

3 討論

本組ADR病例從年齡分布看,50歲以上人群所占比列最大,占總發生例數的50.73%,與國內類似統計基本一致[3]。老年患者往往患有多種疾病,合并用藥品種較多,肝腎功能減退,藥物代謝、排泄能力下降,易發生藥物蓄積等因素,導致老年患者ADR發生率高于其他人群。本組資料顯示,10歲以下兒童ADR發生比率也較高。由此提示,在臨床藥物治療中,醫藥護專業人員應關注兒童、老年患者的用藥安全。

本組統計資料顯示,靜脈滴注引起的不良反應最多,高達92.29%。靜脈滴注是臨床常用的治療方法,藥效快,利用率高,且具有液體和藥物的輸入速度和量可控的優點,是臨床搶救和治療患者的重要措施之一。然而靜脈輸液對藥品的質量要求較高,藥物本身的pH、微粒、內毒素、賦形劑等都可能引起不良反應[4]。靜脈用藥無首過效應,所以引起的ADR也會迅速和強烈。臨床上也存在著濫用和不合理使用輸液療法的現象,常可引起輸液并發癥和不良反應,應引起高度重視。

為了盡量預防和減少靜脈輸液的ADR,建議臨床用藥能口服就不注射,盡量減少靜脈用藥[5]。若必須靜脈用藥,應注意以下幾點:①合理用藥,注意配伍:兩種以上藥物配伍時,注意配伍禁忌,配制后要觀察藥液是否變色、沉淀、混濁。多種中藥配伍易造成微粒、熱原疊加引起輸液反應,由于中草藥注射劑既易帶入微粒,又易與其他藥品發生反應,因此使用中草藥注射劑時盡量不要與其他藥物配伍。②嚴格操作規程:靜脈輸入過程要嚴格遵守無菌操作原則,瓶塞、皮膚穿刺部位消毒要徹底,重復穿刺要更換針頭,熟練過硬的穿刺技術及穿刺后的良好固定可避免反復穿刺靜脈增加的污染。經細菌內毒素檢查合格的產品,如果靜脈滴注速度過快,單位時間內進入人體內的內毒素量有可能超過閾值,對體質虛弱或敏感患者則可能引發輸液反應,因此,輸液中經常巡視觀察,防止輸液速度過快。③改善配置及治療環境:目前我院采取靜脈用藥調配中心統一配制靜脈輸液藥物,可使操作環境有保證,大大減少配制過程中的污染。治療室按常規紫外線燈照射消毒每晚1 h,每周用2%過氧乙酸8 mL/m3煮沸熏蒸30 min。每日用0.2%漂白粉或1%84消毒液進行室內、門窗、臺面、治療車及地面擦拭2次。每月治療室空氣細菌監測1次,從而進一步減少靜脈輸液的ADR。

涉及的藥物中抗菌藥物引發的不良反應占比最高,與國內文獻報道基本一致[6]。抗菌藥物種類多、臨床應用廣泛,故其不良反應的發生率較高。抗菌藥物在用藥后數秒鐘至數小時乃至停藥后相當長的一段時間內均可發生不良反應,因此,加強臨床用藥過程中的監督和合理使用抗生素對減少臨床不良反應的發生具有特別重要的意義[7]。抗菌藥物引起的過敏反應最為常見,主要原因是藥品中可能存在的雜質以及氧化、分解、聚合、降解產物在體內的作用,或患者自身的個體差異。發生過敏反應的患者多有變態反應性疾病,少數為特異高敏體質。各種用藥途徑均可發生過敏反應,頭孢菌素類、青霉素類等均能引起過敏反應,頭孢菌素類與青霉素類之間還可發生交叉過敏反應。因此,在使用此類藥物前一定要先做皮試,皮試時間過后24 h未用藥的,用藥前應重新進行皮試。

表4 引發ADR的抗菌藥物分布

表5 ADR累及器官或系統及臨床表現

毒性反應也是抗菌藥物常出現的ADR之一,其表現為對人體各器官或組織的直接損害,造成機體生理及生化功能的病理變化,通常與給藥劑量及持續時間相關。許多抗菌藥物都會引起毒性反應,如青霉素G、氨芐西林等可引起中樞神經系統毒性反應;氨基糖苷類的最主要不良反應是耳腎毒性;兩性霉素B和林可霉素可引起中毒性肝炎,大劑量四環素可引起浸潤性重癥肝炎,大環內酯類和苯唑青霉素引起膽汁淤滯性肝炎,頭孢菌素中的頭孢噻吩、頭孢噻啶及青霉素中的苯唑西林、羧芐西林、氨芐西林等偶可引起轉氨酶升高,鏈霉素、四環素和兩性霉素B可引起肝細胞性黃疸等,此外,抗菌藥物之間的聯用以及與其他藥物的合用,都可能加重抗菌藥物的不良反應。合理使用抗菌藥物,重視患者用藥過程中的臨床監護對于臨床醫生安全用藥,保證患者生命健康,減少不良反應的發生有重要的意義。首先,正確診斷分清是否為細菌感染,如利用標本的培養判斷認為是細菌感染,才是應用抗菌藥物的適應證。醫務人員應熟悉抗生素的藥理作用及不良反應特點,掌握藥物的臨床藥理作用、抗菌譜、適應證、禁忌證、不良反應以及制劑、劑量、給藥途徑與方法等,做到了解患者用藥過敏史,使用藥有的放矢,避免不良反應發生。在醫、護、藥三方加強ADR監測。其次,應同時進行對藥物監測、臨床血液及生化指標檢驗監測、護理監護等,一旦發現不良反應應采取果斷措施,如停藥或換藥。若出現過敏反應,應立即采取搶救措施[8-9]。另外,對兒童及老年患者等用藥群體應加強監測,注意經常進行抗菌藥物知識及最新進展的培訓[10]。

ADR的臨床表現多為皮膚及附件損害如瘙癢、皮疹、紅腫、蕁麻疹、面部潮紅、顏面水腫、水皰、過敏性紫癜等,主要是因為其所表現的癥狀易于被發現,患者主訴方便。

綜上所述,根據對我院895例ADR報告分析,導致ADR的原因多種多樣,所以,在診療和調配藥品及使用藥品的過程中均應謹慎,并嚴格監視用藥后的反應,加強ADR的檢測,及時處理并上報,最大限度降低ADR的發生,以確保臨床用藥安全、有效、經濟。

[1]中華人民共和國衛生部令.藥品不良反應報告與監測管理辦法[OL].http://www.gov.cn/flfg/2011-05/24/content_1870110.htm.2011-05-24.

[2]趙泉,梁延平,程東升,等.770例藥物不良反應報告分析[J].中國醫院藥學雜志,2009,29(19):1694.

[3]何娟,楊婉花,方潔,等.我院2009年藥品不良反應報告分析[J].中國臨床藥學雜志,2011,20(3):172.

[4]鄭策,梅丹,王蘭,等.關注制劑中輔料的ADR[J].中國藥學雜志,2005,40(9):44.

[5]吳婷婷,田碩,左艷敏,等.我院107例藥品不良反應報告分析[J].藥學實踐雜志,2011,29(5):394-395,397.

[6]蔣宇利,馮琳,歐寧.2003年我院404例藥品不良反應報告分析[J].藥物流行病學雜志,2004,13(6):313-315.

[7]楊春艷,郭慶芳.臨床藥師在醫院合理使用抗菌藥物中的作用[J].藥學服務與研究,2011,11(2):110-114.

[8]王蕾,李再高.洛美沙星不良反應二例[J].解放軍醫藥雜志,2011,23(4):93.

[9]劉洪妹,蘇成程.我院2007~2010年500例藥物不良反應報告分析[J].解放軍醫藥雜志,2011,23(3):53-54.

[10]曹偉.我院89例嚴重的和新的藥品不良反應報告分析[J].中國臨床藥學雜志,2011,20(6):374-376.

Analysis of 895 cases of adverse drug reaction reports

WANG Yongtian JIANG Yao SUN Jing

The Affiliated Zibo City First Hospital of Weifang Medical University,Shandong Province,Zibo 255200,China

ObjectiveTo understand and explore the regularity and characteristics of adverse drug reactions(ADR)in our hospital and provide reference for clinical medication safety.Methods895 cases of ADR reports in our hospital from January 2009 to December 2010 were collected,the gender,age,route of administration,drug type,ADR involving organ or system,clinical manifestations of patients were classified for statistical analysis.ResultsOut of the 895 cases of reports,the population of over 50 years old accounted for the major of 50.73%;of the involved drugs,antimicrobial agents accounted for the major of 58.26%;intravenous drug administration was an important route of administration causing ADR,which accounted for 92.29%;of the involving organ or system,skin and its accessories accounted for the major of 50.61%.ConclusionClinical ADR reporting and monitoring should be strengthened and using of antimicrobial drugs should be standardized in order to reduce the incidence of ADR.

Adverse reactions;Drug;Medication safety

R957

C

1673-7210(2012)08(a)-0121-03

2012-03-23 本文編輯:衛 軻)