基于生豬產業鏈的豬肉安全分析與管理模型構建

徐 鑫

呂永平

徐幸蓮 (南京農業大學國家肉品質量安全控制工程技術研究中心,江蘇 南京 210095)

基于生豬產業鏈的豬肉安全分析與管理模型構建

徐幸蓮 (南京農業大學國家肉品質量安全控制工程技術研究中心,江蘇 南京 210095)

基于生豬產業鏈分析了影響我國豬肉安全的六大環節問題,并針對性地提出了提高豬肉安全的五項措施,構建了豬肉安全管理模型。

生豬產業鏈;豬肉安全;環節;管理模型

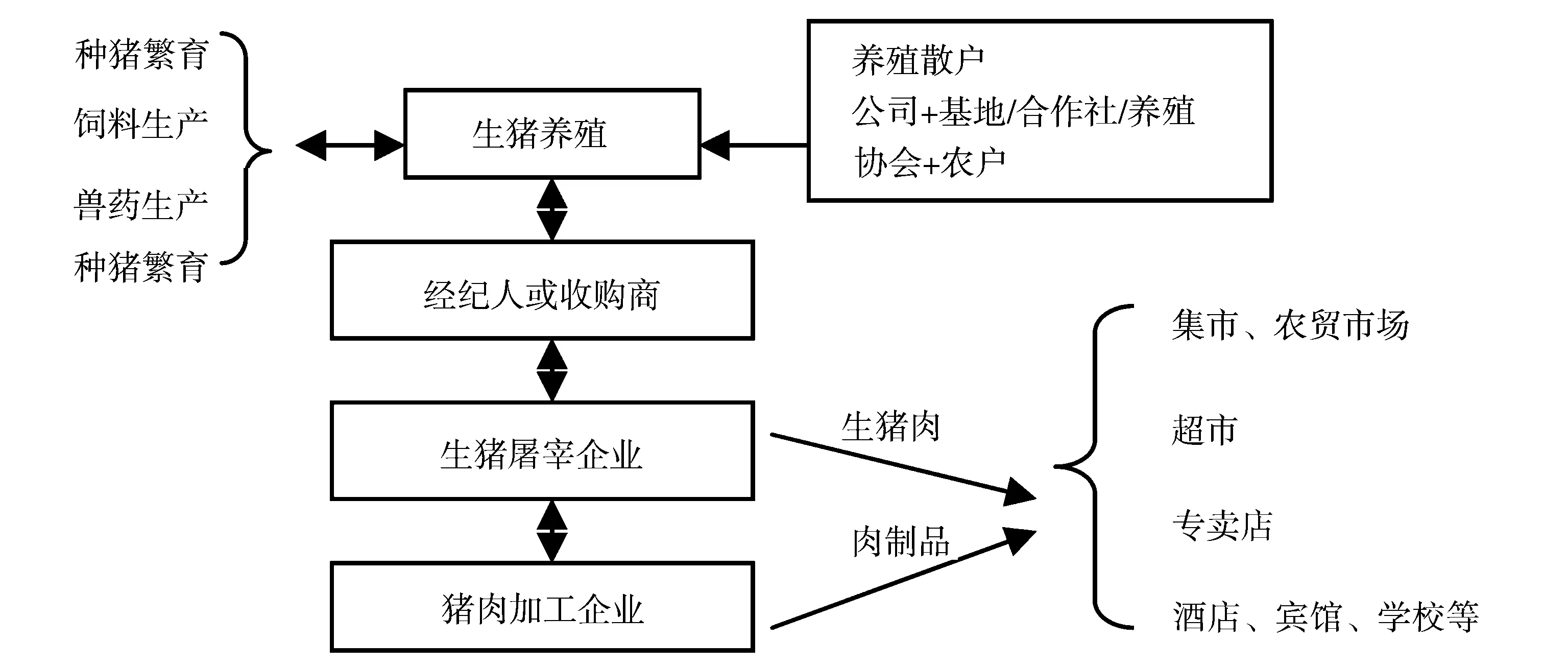

生豬產業鏈是從生豬養殖前的種子、飼料等生產資料的生產開始到餐桌為止的一條長且復雜的鏈條,由許多不同的環節和組織載體構成(圖1)[1]。這個鏈的相鄰節點間是由于一種供求的關系依次把所有企業連接成一條環環相扣的產業鏈,當此鏈的一個環節受到不安全的因素時,整個鏈條都將受到影響,最終得不到無公害的安全豬肉。可見豬肉安全需要生豬產業鏈的各節點間無縫銜接,構建生豬可持續發展產業鏈。

圖1 生豬產業鏈的組成

1 基于生豬產業鏈的豬肉安全分析

隨著社會的進步和經濟的發展,人們對豬肉的質量安全的要求逐漸提高。但作為剛性需求的食品,豬肉和肉制品安全問題頻頻曝光,使得廣大消費者人人自危,糾結不已。豬肉安全問題不僅嚴重傷害了消費者自身的身心健康,同時也使豬肉產業鏈上的企業和養殖戶遭受巨大形象和經濟損失,極大影響我國豬肉產業的健康發展。

1.1 生豬產業鏈的上游環節對豬肉安全影響

工業生產中“三廢”不合理地排放,再加上農業生產資料的大量和不合理使用和施用,特別是農藥和各種增產、抑制、催熟的生物、化學激素濫用問題,導致空氣、土壤、地下水中重金屬及有毒有害物質嚴重超標,影響生豬原料的農作物安全性,使豬肉質量下降和污染。

1.2 生豬產業鏈的生產環節對豬肉安全影響

生豬生產過程影響豬肉安全主要表現在生豬飼養環境、飼料及飼料添加劑、藥物殘留3個方面,這些影響因素屬人為造成,直接導致豬肉的殘留物超標。

(1)生豬飼養環境 生豬養殖場的地理地形、地勢、氣候、位置,豬舍布局、結構、設施、材料,污水的排泄和處理設施的,以及周邊環境的生物安全條件,豬場飼養密度、生活環境和地板設計等構成豬舍內小環境,這些都對生豬的飼養有直接的影響,從而影響豬肉產品的安全性。

(2)飼料及飼料添加劑 規模比較小的養豬戶為減少成本,所使用的飼料大部分是用自己采購的無保障原料配制而成;規模養殖戶飼料來源于加工企業加工的飼料、飼料添加劑以及預混、配合以及濃縮飼料或自建飼料廠內部提供的飼料。這些飼料都有可能含有加工原料中本身存在的物理性、化學性和生物性的有害物質,生豬長期食用以后,在其體內產生蓄積作用,以至引起有毒有害的殘留超標,嚴重影響了豬肉安全。

(3)藥物殘留 為了達到防病治病、減少動物死亡和促進動物生長,養殖戶在飼料中長期添加和使用如防腐劑、抗菌劑、抗生素、重金屬、維生素、微量元素、生長劑、鎮靜劑等藥物。此類藥物的使用需嚴格按照不同個體的用法用量科學地使用,而且還有嚴格的休藥期,否則極易造成藥物在生豬體內的殘留,甚至會導致殘留物嚴重超標,進而影響豬肉的安全,并將通過食物鏈危及人體健康。

1.3 豬肉及肉制品加工企業環節對豬肉安全影響

一部分豬肉及肉制品加工企業存在規模較小、設備水準低下、生產環境不符合衛生標準、管理較亂、技術較差,導致其生產工藝設計、配方設計、保質期確定等方面均存在嚴重的安全缺陷;一些加工企業為提高市場占有率而急推新產品,將部分尚未認可的轉基因與克隆技術豬肉應用到了豬肉產品加工中來;一部分豬肉及肉制品加工企業沒有將提高豬肉質量和服務作為生命線,而是依靠研發新產品、增加花色品種而擴大銷售額來占領市場份額,利用新技術和加強管理降低生產和經營成本,利用虛假性、夸大性和絕對化的詞意廣告宣傳誤導消費者,進而擴大銷售經營規模;加工企業普遍存在的員工安全意識不強等等,這些都是影響我國豬肉及肉制品安全的重要隱患。

1.4 生豬物流和銷售環節對豬肉安全影響

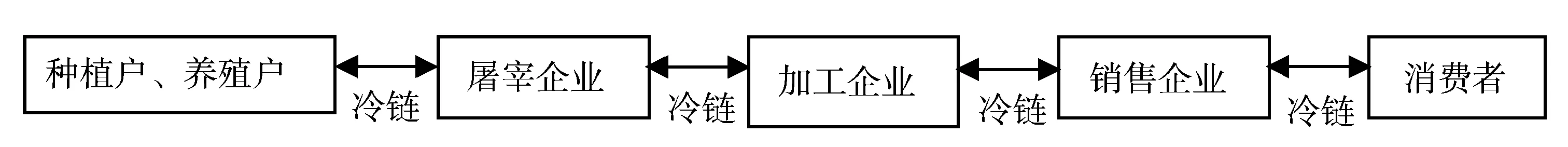

生豬的流通涉及到從采購生豬開始,通過屠宰或加工最終到達消費者手里的多個環節,長長的鏈條覆蓋整個消費人群,涉及多個部門,并且整個流通過程要求冷鏈運輸、配送和儲藏,具有高度的系統化、復雜的技術化、較長的投資回收期等特點,但是我國食品物流冷鏈設施建設長期滯后,生豬流通過程中硬件不達標,又達不到準時生產方式(Just In Time,JIT),導致豬肉和肉制品易變質或被污染;生豬物流沒有準入制度,目前許多豬肉和肉制品生產企業的產品都是非專業的運輸企業進行儲運和配送,這些企業既沒有豬肉的專門運載工具,又缺乏必備的食品專業知識和缺少實際操作經驗,導致豬肉和肉制品儲運中損耗高,安全性差。鮮豬肉或粗加工的肉制品以集市、農貿市場銷售為主,而這類市場基礎設施差,大多以自主經營為主,經營者素質不高,豬肉食品安全難以保證。

1.5 豬肉安全監管環節對豬肉安全影響

長期以來,我國豬肉安全監管涉及到農業系統、質檢系統、技監系統、質量查處和監督等多個部門,這種多部門的監管易造成職能邊緣化,導致監管不力,管理效率低下;而且我國食品安全的相關法律法規體制缺乏系統性、協調性和完整性,使豬肉安全監管缺少依據;而政府官員的功績是以任期的當地經濟指標以及地方財稅收入為依據,導致豬肉安全監管屈服于地方經濟利益[2]。

1.6 生豬企業的社會責任環節對豬肉安全影響

生豬生產企業社會責任意識淡薄。生豬生產企業為降低養豬成本,片面追求利潤最大化,肆無忌憚地用不合格的原輔料,如在加工中有意添加違禁藥物(如瘦肉精),或過量添加微量元素、重金屬,還有不恰當地過分包裝等,而且花樣還不斷翻新,這些都可能導致產品有毒有害。更多的一些豬肉生產經營企業持著“內部經濟性”高于“外部經濟性”的狹隘觀念,免費享用共有的資源環境,以犧牲外部的利益為代價,不進行垃圾處理,造成環境污染,破壞生態環境。

2 保障豬肉質量安全措施的探討

2.1 進一步加大政府對生豬產業的政策扶持

國家應繼續實施生豬良種繁育和標準化規模養殖補貼政策,加大補貼力度,擴大補貼范圍;鼓勵大型種豬場與養殖企業、大專院校、科研院所之間開展生豬聯合育種和養殖,加快生豬良種與技術推廣力度,提高養殖者生產能力,減少生產成本;積極開展畜牧業信息監測預警及宏觀調控工作,及時掌握、分析并發布生豬生產、生態和價格等信息動態,引導養殖戶合理安排生產,防范市場風險;運用財政貼息、補助等方式,引導各類金融機構增加對生豬業生產、加工、流通的貸款規模和授信額度;鼓勵和培育各種養豬專業經濟合作組織和行業協會的發展,鼓勵他們投資建設飼料加工、生豬交易市場,生豬屠宰與加工企業等,采用“公司+園區+農戶”的垂直一體化模式,形成“種豬—商品豬—綠色飼料—綠色養殖—統一回收—統一品牌銷售”的完整產業鏈。

2.1 更新和改進豬肉質量標準

豬肉質量管理涉及種植、養殖、加工和銷售等環節,對應的標準存在著極大的不協調性。這種不協調性,對于生豬產業鏈的合伙聯盟的銜接和食品安全質量監控來說,有極大的障礙。標準的不統一和不配套,給生豬生產和監督部門的檢驗帶來了無效的技術支撐。另外,我國執行的標準混亂,這些又分強制性和推薦性標準,而且標準之間存在著交叉重復、層次不清、松嚴不一、針對性不強等問題,讓使用者感到無所適從。從“三鹿事件”可知,一些企業只是為了認證而認證,一旦通過,產品的標準就降低了。隨著生產力和科學技術的發展,應淘汰一些殘留量大和有毒的添加劑與獸藥,研制一些新的品種,而且新品種也要有質量標準與檢測標準,有關法律法規也必須與時俱進、并嚴格執行。

2.3 實施HACCP管理體系

要生產出優質安全的豬肉產品,必須從源頭控制開始建立檢驗控制體系,制定普查、專項和臨時檢驗計劃,確定和實施檢驗關鍵點,對豬肉實行全程控制,發現問題,及時采取糾正措施,最大限度保證豬肉的質量。

2.4 建立與規范豬肉食品安全生產體系

豬肉能否安全地從養殖戶到達消費者手中,與這個產業體系中的所有組織載體密切相關。生豬養殖基地應該遠離生活區和公路,飼養生產中,喂養使用的飼料、水、抗生素、微量元素、重金屬和生長劑等一定要符合有關標準,要采用先進健康養殖技術標準體系和專業的管理,實施清潔生產,符合農業部的無公害農產品生豬飼養管理準則;屠宰過程中一定要遵守“生豬屠宰操作規程”;食品在加工環節一定要嚴格按操作規范生產,包裝材料和容器符合食品衛生要求、防止污染,儲運采用冷鏈物流將豬肉及豬肉制品送達銷售點或消費者;消費者作為生豬產業鏈的最后一個環節,也應提升自己的質量安全意識和知識、購買經驗和自我保護意識,倡導綠色消費。

2.5 監管體制創新

整治豬肉食品安全,關鍵在于加強監督管理,切實堵住一切漏洞。我國食品安全監管應該建立垂直獨立的食品安全監管機構體系和多極監管制度體系,建立和完善食品召回制度和食品追溯制度,建立制度性與非制度性監管約束機制[3]。只有改善了監管體制、建立了權責統一的行政管理機構,才能提高監管效能。

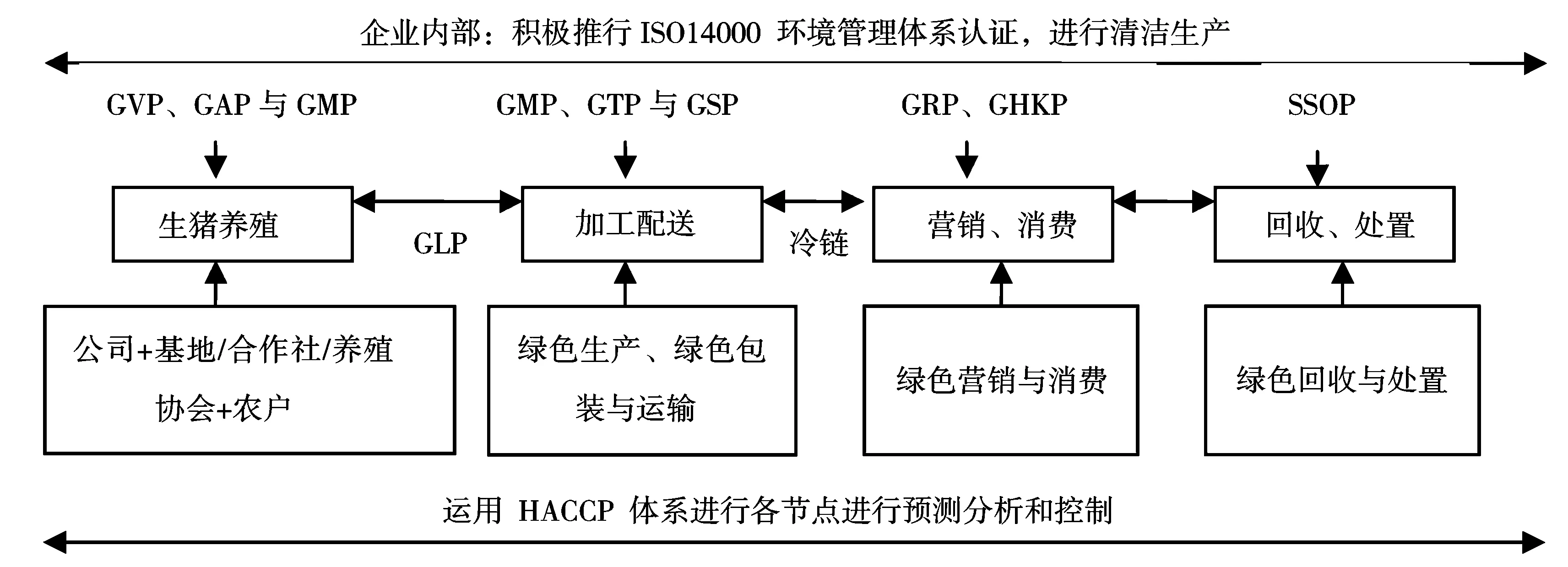

3 基于生豬產業鏈的豬肉質量安全管理的模型構建

所謂豬肉安全管理,是指豬肉在生產和流通全過程中嚴格按照國家所有相關法規標準,對各環節進行有效的管理控制,使得豬肉的安全衛生指標達到國際或國家質量標準。本研究鑒于我國現有的生豬養殖現狀和水平,構建了基于生豬產業鏈的豬肉質量安全管理模型Ⅰ(圖2)。

圖2 基于生豬產業鏈的豬肉質量安全管理模型Ⅰ

模型Ⅰ是由生豬產業鏈的各個行為主體通過需求+契約結合在一起。他們按照各自下游要求進行生產,無嚴格的規范操作和更為有效的監管體系,各節點間缺少互動。

當生豬養殖從小規模散養到大規模養殖時,要求生豬產業鏈生產者具有全員參與意識和良好職業道德修養,各行業都要有一套科學先進的生產標準和行為規范。基于生豬產業鏈的豬肉安全的管理模型將進入技術—管理途徑(圖3)。

圖3 基于生豬產業鏈的豬肉質量安全管理模型Ⅱ

模型Ⅱ將多而小的分散養殖戶整合成以“公司+基地/合作社/養殖協會+農戶”等,各節點從源頭控制、嚴格操作規范、完善危害評估、發現問題,及時糾正,杜絕不良產品進入下一環節。其次對上游生產現狀進行監督,只接受優質原料和合格的產品,真正實施“從農場到餐桌”的整個豬肉產業鏈的全過程質量安全管理。模型Ⅱ的豬肉安全管理把好了四關:一是把好了豬場環境衛生、飼料、水質和獸藥等源頭關,確保原料符合相關質量標準,還加強了對原料進行檢測監控,提高了原料質量。二是把好了生豬養殖、運輸、加工配送等生產過程關,嚴格按照它們的各自規范操作。如要求良好的獸醫規范(GVP)、良好的農業規范(GAP)、良好的生產規范(GMP)、良好的實驗室規范(GLP)、良好的運輸規范(GTP)、良好的藥品供應規范(GSP)。三是把好了清潔生產關,嚴格規范管理,實行從環境衛生、飼料供給、生豬養殖到廢物處置等全過程的綠色化。如嚴格要求良好的零售規范(GRP)和良好的家務管理規范GHKP)。四是把好了回收與處置環節關,一旦生豬產業鏈的某一節點出現問題,立即切斷向下游的流通處置,通過逆向物流,召回不良產品,最大限度地避免豬肉安全模型缺陷造成的潛在損失,嚴格執行衛生操作規范(SSOP)。

4 小結

生豬產業鏈的豬肉安全是一項綜合性的艱巨而復雜的系統工程,渉及到政府、養殖戶、養殖戶組織、豬肉加工企業、物流和儲藏企業與銷售企業等,需要應用統一、規范、協調、先進的可操作性的規則和標準,指導和規范生豬生產活動;并且還應該立足源頭確保原料供應安全,強化產業鏈的各節點無縫銜接,對生豬從“養殖”到“餐桌”全過程實行嚴格的安全管理和控制,實現高效安全的冷鏈物流體系,采取強有力措施防止和消除豬肉安全各種隱患,確保豬肉安全,以保證生豬產業的健康發展。

[1]朱瑩瑩.我國豬肉供應鏈模式研究[D].無錫:江南大學,2008.

[2]石朝光,王 凱.基于產業鏈的食品質量安全管理體系構建[J].中南政法大學學報,2010,(1): 29-34.

[3]王海萍.食品供應鏈安全監管體系創新框架研究[J].廣西社會科學,2009,(9):34-37.

10.3969/j.issn.1673-1409(S).2012.08.012

TS251.5

A

1673-1409(2012)08-S035-04

2012-07-10

國家肉品質量安全控制工程技術研究中心開放基金項目(M2012K05)。

徐 鑫(1969-),男,安徽霍邱人,碩士,講師,研究方向為肉品質量安全控制與管理。

徐幸蓮,E-mail:xlxu@njauedu.cn。