地鐵盾構穿越斷層施工力學響應研究

田 寧

(中鐵工程設計咨詢集團有限公司濟南設計院,山東濟南 25002)

1 工程概況

沈陽地鐵1號線云沈盾構區間下穿斷層帶,地層松散,覆土厚度小,盾構施工穩定性較差,并且穿越斷層破碎帶,有較大的施工風險及隱患。長達400m長區段盾構掘進下穿,易形成地層過大擾動、影響地面行車安全。由于下穿地層不均勻,極易導致襯砌管片的縱向不均勻變形而損壞管片結構。

2 建立模型及參數

以沈陽地鐵1號線云沈盾構區間為研究背景,采用FLAC3D三維程序,計算范圍取縱向100m,其中,中風化泥灰巖30m、斷層40m、微風化泥灰巖30m;水平方向長度約為70m,垂直方向隧道底部以下25m,模型上表面取至拱頂18m,盾構直徑3m。

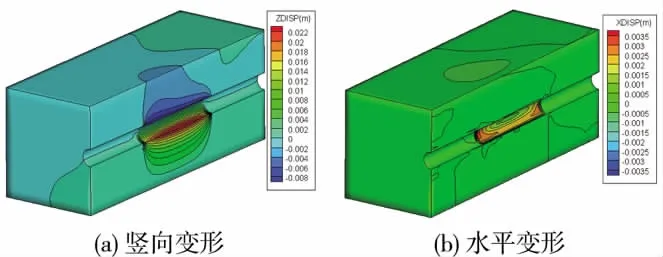

圍巖參數根據沈陽地鐵1號線云沈盾構區間巖土工程勘察規范,具體計算參數如表1所示,巖體本構模型選用Mohr-Coulomb彈塑性模型。

表1 圍巖物理力學參數

按抗彎剛度等效的原則,管片作為一個等效體,并采用彈性三維實體單元進行模擬,具體物理力學參數見表2。

根據可研階段初步地應力反演結果:σx(垂直隧道軸線水平方向)=σy=208.3 kPa(平行軸線水平方向)、σz=387.0 kPa(豎直方向),左、右邊界及下邊界法向約束,上邊界為地表。

3 數值模擬結果與分析

隧道空間效應的力學闡釋可以認為由于隧道作業面對其附近圍巖的“虛擬支撐”作用,圍巖和管片相互作用,最終達到平衡。

3.1 圍巖變形特性分析

隨開挖面的不斷向前推進,圍巖變形隨距作業面距離的加大而逐步釋放。

(1)地表變形

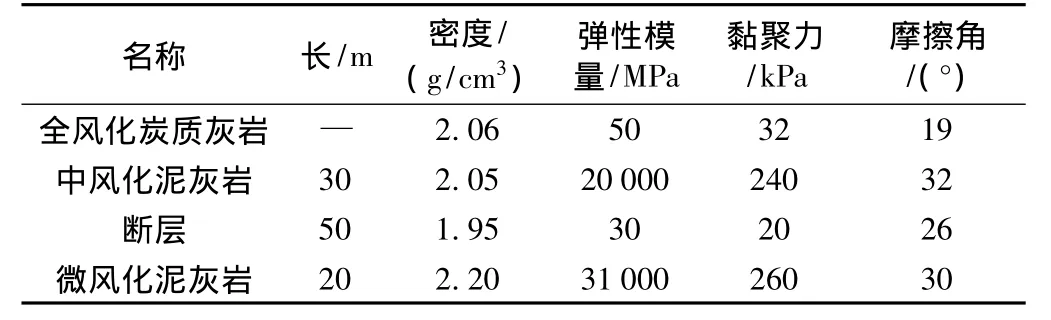

盾構施工穿越中風化泥灰巖、斷層及微風化泥灰巖,施工結束后,地表沉降曲線如圖1所示。

圖1 地表沿縱向沉降曲線

在評價隧道穩定性時,變形是重要數據之一。從圖1看出,最大沉降發生在斷層區段,地表沉降發生不均勻對稱,最大沉降達2.6 mm,小于規范標準,地表變形很小,地層相對安全,圍巖穩定性較好,不會引起塌方等不穩定事故。

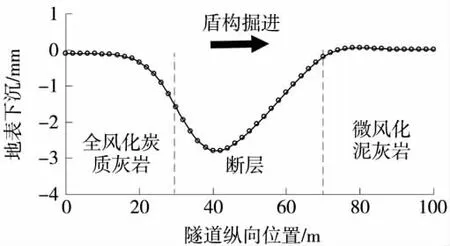

施工結束后,地表橫向沉降曲線如圖2所示。

圖2 不同下臥層地表沉降槽曲線

從圖2看出,模型兩端的中風化泥灰巖和微風化泥灰巖地表沉降相對很小,橫向沉降也集中于斷層地段,呈現對稱趨勢,橫向有效影響范圍為20m,相當于3倍洞徑。

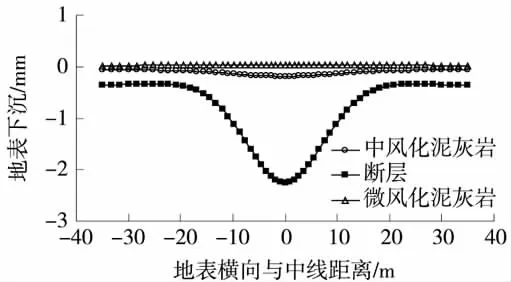

盾構掘進施工結束后,圍巖豎向、水平總體變形如圖3所示。

圖3 整體變形云圖(單位:m)

從圖3中看出,圍巖變形主要集中在斷層范圍內,其位移明顯要大于周圍巖土體。豎向變形主要發生在斷層中間位置,而水平變形主要發生在地層變化接頭處,容易引起管片的錯位破壞,因此要加強設計參數,從而控制最終的變形,有利于管片襯砌整體穩定性。

3.2 工作面核心土體擠出變形

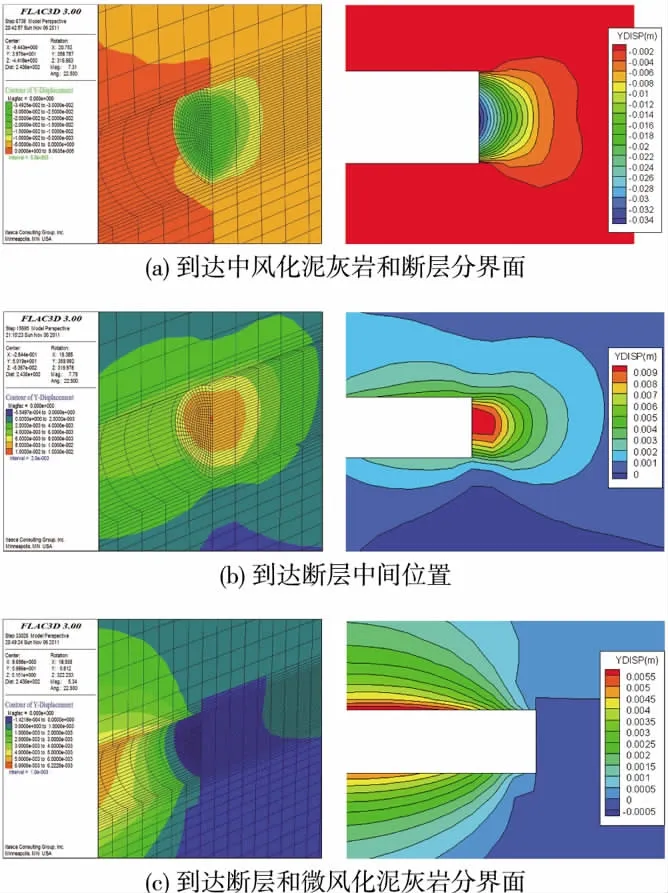

20世紀80年代初,意大利Pietro Lunardi教授將隧道開挖過程中的變形效應通過三維空間進行分析,并輔之以大量的理論和試驗研究,提出巖土控制變形分析(ADECO-RS)工法,其本質為工作面預變形對隧道圍巖最終變形影響很大,并且將之運用于隧道設計施工中。該工法把主要的注意力放在工作面前方一定范圍內圍巖的穩定上,通過控制工作面前方圍巖的變形,來減小隧道開挖后圍巖的變形,施工過程中盾構端頭到達不同位置工作面擠出變形如圖4所示。

由圖4看出,工作面變形明顯,盾構端頭到達中風化泥灰巖和微風化泥灰巖分界面時,工作面向工作面后方擠出變形最大為34 mm,說明推力過小,應適當加大。盾構端頭到達斷層中間位置,工作面向前擠出9 mm,說明推力過大,應大幅度減小。盾構端頭到達斷層和微風化泥灰巖分界面,工作面基本不發生變形,說明推力應該略有減小。

圖4 施工工程中工作面擠出變形云圖

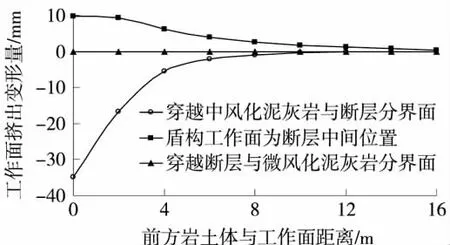

工作面到達不同位置時,工作面前方深部圍巖沿縱向變形曲線如圖5所示。

圖5 工作面前方深部水平巖體擠壓變形

從圖5可以看出,工作面穿越不同巖層前方深部水平巖體擠壓變形差異較大,最大的發生在工作面到達中風化泥灰巖和微風化泥灰巖分界面,結論與圖4類似。

3.3 襯砌管片變形特性

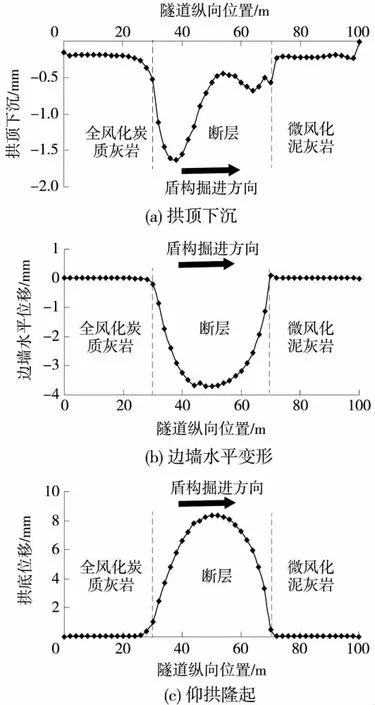

盾構穿越斷層,必然導致襯砌管片不均勻變形,施工結束后,管片拱頂、邊墻及仰拱徑向變形如圖6所示。

圖6 管片結構變形沿縱向變化曲線

從圖6看出,襯砌下沉邊墻和拱底基本對稱,而拱頂下沉沿縱向不對稱,并且位移突變影響范圍為斷層內10m左右,而對于兩端硬巖基本沒有影響。因此,要對分界處的圍巖進行處理,有效加固范圍為斷層內10m地層。

3.4 襯砌管片力學響應

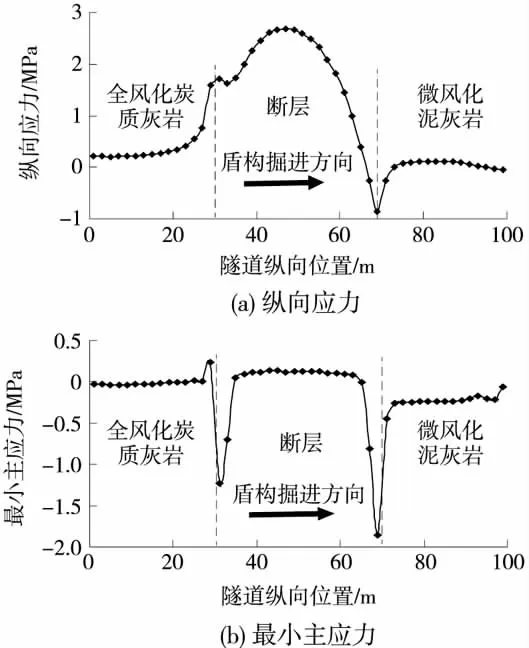

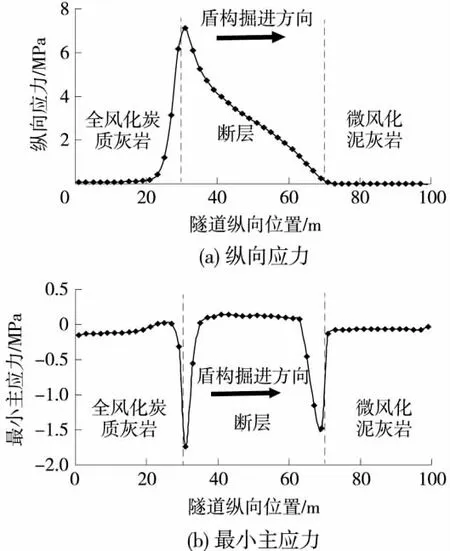

盾構穿越不均勻地層,必然導致襯砌管片不均勻變形,拱頂管片襯砌縱向應力和最小主應力如圖7所示。

從圖7看出,拱頂應力沿縱向很不均勻,地層的物理力學性質的突變,使得縱向應力和最小主應力發生突變。縱向應力峰值發生在斷層中央,而最小主應力峰值發生在斷層與硬巖接頭處。

仰拱管片襯砌縱向應力和最小主應力如圖8所示。

從圖8看出,仰拱襯砌管片應力沿縱向很不均勻,由于施工順序的影響,縱向應力峰值出現在中風化泥灰巖和斷層分界面,之后,逐漸減小;而最小主應力在不同地層接頭處發生突變,宜加大分界位置附近的襯砌管片及連接螺栓的強度。

圖7 管片結構拱頂位置沿縱向受力分布曲線

圖8 管片結構拱底沿縱向受力分布曲線

4 結束語

結合盾構穿越斷層掘進全過程力學行為,針對沈陽地鐵云沈區間工程,研究地層及管片的變形特性、力學響應,得出如下主要結論:

(1)軸向地表最大沉降呈非對稱分布,最大沉降達2.6 mm,小于規范標準。橫向沉降也集中于斷層地段,呈現對稱趨勢,橫向有效影響范圍為20m,相當于3倍洞徑。洞周變形主要集中在斷層范圍內,其位移明顯要大于周圍巖土體。豎向變形主要發生在斷層中間位置,而水平變形主要發生在地層物理性質突變處,易導致管片錯位破壞。

(2)工作面穿越不同巖層前方深部水平巖體擠壓變形差異較大,最大的發生在工作面剛到達斷層,峰值為34 mm,說明推力過小,工作面前方有效加固距離為6m。盾構端頭到達斷層中間位置,工作面向前擠出9 mm,說明推力過大。盾構端頭到達斷層和微風化泥灰巖分界面,工作面基本不發生變形,說明推力應該略有減小。

(3)砌管片邊墻和仰拱基本對稱,而拱頂下沉沿縱向不對稱,變形突變影響范圍為斷層內10m左右,對于兩端硬巖管片變形基本沒有影響,宜加強斷層10m范圍內管片襯砌設計參數。

(4)地層的物理力學性質的突變,使得縱向應力和最小主應力發生突變。拱頂縱向應力峰值發生在斷層中央,而最小主應力峰值發生在斷層與硬巖接頭處。仰拱襯砌管片應力沿縱向很不均勻,縱向應力峰值發生在中風化泥灰巖和斷層分界面,然后逐漸減小;而最小主應力在不同地層接頭處發生突變。因此,宜加大分界位置附近的襯砌管片及連接螺栓的強度,提高管片襯砌整體穩定性。

[1]關寶樹.隧道工程設計要點集[M].北京:人民交通出版社,2003

[2]張瑜.WSS深孔注漿工法在礦山法區問下穿既有盾構區問中的應用研究[J].鐵道標準設計,2011(5):84-86,104

[3]汪洋,何川,曾東洋,等.盾構隧道正交下穿施工對既有隧道影響的模型試驗與數值模擬[J].鐵道學報,2010(2):79-85

[4]SANG-HWAN KIM.Interaction Behaviours Between Parallel Tunnels in Soft Ground[J].Tunneling and Underground Space Technology,2004,19(4-5):448

[5]耿亞梅,陳衛忠,田洪銘,等.軟土地層大型盾構工作井合理支護參數研究[J].巖石力學與工程學報,2011(7):1435-1444

[6]A.M.HEFNY,H.C.CHUA,AND J.ZHAO.Parametric Studies on The Interaction Between Existing and New Bored Tunnels[J].Tunneling and Underground Space Technology,2004,19(4-5):471

[7]封坤,何川,蘇宗賢.南京長江隧道原型管片結構破壞試驗研究[J].西南交通大學學報,2011(4):564-571

[8]F.Hage Chehade, I.Shahrour.Numerical Analysis of The Interaction Between Twin-tunnels:Influence of The Relative Position and Construction Procedure[J].Tunnelling and Underground Space Technology,2007(3):1-5

[9]孫玉永,周順華,向科,等.近距離下穿既有隧道的盾構施工參數研究[J].中國鐵道科學,2010(1):54-58

[10]TB10003—2005 鐵路隧道設計規范[S]