腕針配合雙側透刺法治療周圍性面癱后遺癥臨床觀察

劉麗俠 吳印輝 郭 來

(1.河北省遷安市中醫醫院,河北 遷安 064400;2.中國中醫科學院廣安門醫院,北京 100053)

筆者近年來采用腕針配合雙側透刺法治療周圍性面癱后遺癥,療效滿意。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選取河北省遷安市中醫院2008年1月-2010年6月針灸門診及住院患者60例,診斷標準:參照文獻[1]中“面神經麻痹”標準確診。全部病例病程均超過3個月,患側面肌痙攣,攣縮,倒錯,口眼聯動征,部分病例兼有鱷淚征和耳顳綜合征。均經一般針灸、中藥及西藥激素、神經營養劑治療無效者。治療前肌電圖及神經誘發動作電位檢查均異常。排除小腦橋腦角病變、腦干病變、手術損傷、腮腺病變、格林巴利綜合征引起的周圍性面癱后遺癥患者;病程在3個月以內;有其他疾病不能配合治療者。隨機分為兩組。治療組30例,男性18例,女性12例;年齡25~70歲,平均 47.50歲;病程 3~11個月,平均 5.40個月;左側面癱18例,右側面癱12例。對照組30例,男性16例,女性14例;年齡 25~65歲,平均51.50歲;病程 3個月至 1年,平均4.80個月。兩組資料差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 治療方法 治療組予(1)腕針。通常選取雙側1區、2區、3區,如有耳后神經痛選取4區(雙側),如伴有患側偏頭部肌肉感覺麻木或萎縮選取5區(雙側),如伴有患側后頭部肌肉感覺麻木或萎縮選取6區(雙側)。腕針取穴在離腕橫紋上2橫指環繞腕部一圈處。1區在小指側的尺骨緣和尺側腕屈肌腱之間;2區在掌面中央,在掌長肌腱和橈側腕屈肌腱之間;3區在橈骨緣向內1cm或橈骨緣和橈動脈之間;4區在拇指側的橈骨緣上;5區在腕背側中央橈骨和尺骨的骨緣之間;6區在腕背中央,距小指側的尺骨緣1cm。選定進針點后,皮膚常規消毒,取0.30mm×75mm毫針,針與皮膚呈30°角快速進入皮下,針體沿皮下淺表層進入一定深度,以針下有松軟感為宜。進針深度約為1.5寸,施向心性捻轉補法。留針30min。(2)體針。取地倉透頰車(雙側)或頰車透地倉(雙側),巨髎透迎香(雙側),四白透巨髎(雙側),陽白透魚腰(雙側),合谷(雙側)、曲池(雙側)、足三里(雙側)。不能抬眉加攢竹,鼻唇溝變淺加迎香,頦唇溝歪斜加承漿或夾承漿,耳前壓痛加下關,耳后疼痛加翳風,均取雙側。局部穴位常規消毒,先針健側后針患側。健側以地倉透頰車或頰車透地倉為主穴,其余各組透穴可根據癥狀選取1~2組或以上各組交替使用;患側各組透穴同取;根據臨床癥狀選取配穴。面部穴位針刺可略深。面部透刺穴、合谷、曲池、足三里用 0.30mm×(50~75)mm 毫針針刺,雙側取穴,用補法。配穴用0.30mm×40mm毫針針刺,留針20min。針刺10d為1個療程,療程間休息7d后進行下1個療程。(3)TDP照射。患側TDP照射,照射部位以翳風穴為中心。(4)做表情動作。表情動作包括皺眉、閉目、露齒、鼓腮、吹氣、撅嘴、皺鼻子。以上動作雙側同做。患者吸氣鼓腮使氣體保持在頰部,如雙側鼓腮患側漏氣,則先鼓患側,再鼓健側。針刺過程中每隔10min做各種表情動作1次。對照組按照《針灸學》[2]面癱的常規治療方法,取地倉、頰車、合谷、陽白、四白、攢竹、承漿等。應用常規刺法,留針30min。患側TDP照射,照射部位以翳風穴為中心。

1.3 療效標準[3]痊愈:面部所有區域正常。顯效:仔細觀察可看出輕微的功能減弱,可能有輕微的聯帶運動;面部靜止時對稱,張力正常,上額運動中等,眼睛用力可完全閉合,口輕度不對稱。好轉:有明顯的功能減弱,單雙側無損害性不對稱,可觀察到不嚴重的聯帶運動、攣縮和(或)半側面部痙攣;面部靜止時張力正常,上額運動微弱,眼用力時可完全閉合,口明顯不對稱。無效:面部靜止時不對稱,上額無運動,眼不能完全閉合,口僅有輕微運動。

1.4 統計學處理 應用SPSS13.0統計軟件。采用χ2檢驗。P<0.01為差異有統計學意義。

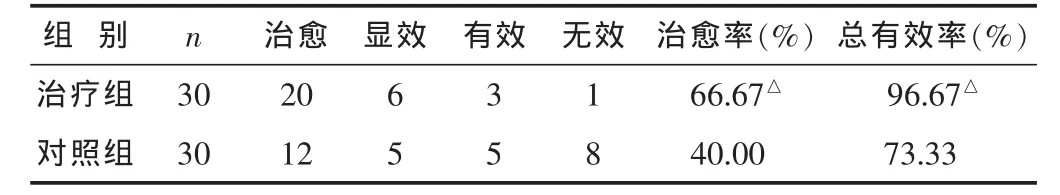

2 結 果

見表1。由表1可見,治療組治愈率及總有效率高于對照組(P<0.01)。

表1 兩組療效比較(n)

3 討 論

周圍性面癱病程在3個月以上者為后遺癥期,多因失治誤治引起,病程較長,病情纏綿難治。中醫辨證多屬于經筋失養,虛風內動。此時外邪大勢已祛,因氣血痹阻,遷延日久,耗傷正氣,漸成氣血兩虛,血不養筋,血虛生風,則面肌攣縮。此期治療比較困難。筆者考慮氣主煦之,血主濡之,故治療原則應以調補氣血,溫養經筋,息風活絡為主。采用腕針配合雙側透刺法治療。腕針根據臨床癥狀選區,用補法。腕針可以反射性地調節相應部位血管神經和肌肉機能,改善面部血液循環,調理整個面部的氣血,使面部經絡通暢,氣血調和,有利于驅邪外出,盡快恢復面部神經肌肉的功能。體針取穴以手足陽明經穴為主,補氣血,榮經筋。面部針刺以透刺法為主,透刺法能通經接氣,增強針刺強度,使針感易于循經傳導,提高補益經氣或疏瀉邪氣的作用,還可加強兩經或多經的聯系,擴大主治范圍,達到祛風活血通絡的作用。局部針刺較深,可加強面部穴位的刺激量,使氣至病所,激發正氣驅邪外出。遠端取穴腕針、雙側足三里、曲池、合谷,均用補法,以活血、祛瘀、扶正、生新,改善患側的營養狀況,促進面癱逐漸恢復正常。周圍性面癱后遺癥期患側面肌縱緩不收,氣血阻滯不通,形成“久病多瘀”的特點,人體經絡系統多有交會穴且經絡本身還要上下相連,左右貫通“以維筋相交”,所以針刺健側氣血流通部位更有利于疏通雙側面部氣血,調整各陽經氣血,疏調經氣,驅邪外出,雙側同刺有左右兼收,而陰陽相濟之意。故后遺癥期均以患側為主,健側為輔雙側同刺。局部宜用TDP照射。以溫通經脈,活血通絡。針刺時囑患者進行面部功能訓練,做各種表情動作,使患者體驗到正常面部表情肌的運動感覺和正確的肌肉協調運動模式,抑制和預防痙攣和共同運動模式,誘導患側面部肌肉運動,打破聯帶運動及痙攣模式。現代研究表明神經細胞變性、壞死后,其周圍的正常軸突可以長出新的側支,這些側支可以形成新的軸突。著名康復學家鮑巴斯的學生戴維斯在《循序漸進》一書中也曾提到[4],“神經元的樹狀生長源于功能需要”,“這種生長則明顯地伴隨著新的突觸形成”。這一“功能需要”則指所做的面肌運動,通過每天針刺加功能康復訓練的不斷強化起到了誘導神經突觸“按照這一功能需要”的形成。也就是說面癱患者在接受針刺治療的同時必須及時進行正規的科學的康復訓練,才能取得更加滿意的療效,縮短療程,促進和加強面肌運動恢復的進程。

[1]貝政平.3200個內科疾病診斷標準[M].北京:科學技術出版社,1996:614.

[2]楊長森,何樹槐.針灸治療學[M].上海:上海科技出版社,1993:85.

[3]程衛夫,王鐘林.實用內科手冊[M].長沙:湖南科學技術出版社,1995:635.

[4]房曉宇,韓利民,紀會芳,等.康復訓練在針刺治療面癱中的療效觀察[J].針灸臨床雜志,2010,27(10):20.