財政分權、政府行為與地區經濟增長

孫起生

(北京交通大學中國產業安全研究中心,北京市100044)

一、引言

分稅制之后,經濟增長的主要政治推動力從中央政府轉到地方政府,此時作為行政主體和具有獨立利益實體的地方政府最大的變化就是有了參與地方經濟發展的熱情和動力。但是,經濟分權并不足以構成地方政府發展當地經濟的全部激勵,[1]黨中央擁有絕對權威并繼續任命地方官員,因而有能力獎懲地方官員的行為,即政治集權下的晉升激勵使得地方官員具有非常強的政治動力促進地方經濟快速發展。[2]另外,在財政激勵和晉升激勵之外,還有一種超越二者的力量存在,這就是官員腐敗。李猛和沈坤榮認為,直接經濟利益即官員腐敗對官員具有導向作用,對地方政府行為具有決定性作用。[3]地方政府對銀行信貸決策存在強烈的導向性以及直接或間接的干預行為。但是,以往的研究大多從財政分權和晉升激勵方面進行探究,鮮有文獻從地市級層面上來探究地方政府行為對銀行信貸與地區經濟之間關系的影響,且現有關于地方干預的研究多從財政激勵和晉升激勵的角度進行考慮,忽略了一個可能更為重要的貪污腐敗激勵動機。基于此,本文探究不同地方政府行為對銀行信貸與經濟增長二者關系的影響。

本文下面的結構安排如下:第二部分對國內外相關文獻進行系統性回顧與闡述;第三部分對本研究所需模型的設計與相關變量的選取進行介紹;第四部分對樣本數據的統計和計量結果進行詳細分析;最后得出結論。

二、文獻綜述

1.地方官員與地方經濟發展的關系

現有從地方政府(官員)行為角度探究其與地方經濟增長、區域制度變遷、經濟波動等之間關系的文獻,主要包括財政激勵、政治激勵、腐敗三個方面。

首先,從財政激勵角度出發探索地方官員對地區經濟發展的影響,即強調政府間財政分權對推動地方經濟增長的重要性。錢、溫加斯特、羅倫認為,財政分權為地方官員發展當地經濟提供了適當的激勵。[4]、[5]但是,李猛和沈坤榮的研究發現,財政激勵對地方政府短期化行為的影響并不顯著。財政激勵忽視了對地方官員在特定政治經濟環境下具體行為方式的考察,即財政激勵的對象是集體而不是官員個人,官員僅僅獲得間接經濟利益。其次,從政治激勵角度探索地方官員對地區經濟發展的影響。不同地區的地方官員不僅在經濟上為GDP而競爭,同時也在官場上為晉升而競爭,這成為地方官員合作困難的根源,進而解釋了中國長期存在的地方保護主義與重復建設問題的根源。在這種機制下,周黎安等的結論支持了運用人事權激勵地方政府官員促進當地經濟發展的觀點。[6]

在財政激勵與晉升激勵之外,還存在一種超越二者的力量存在——官員腐敗。對于腐敗和經濟增長的關系,目前還沒有達成一致的見解。一方面,腐敗有利于經濟增長,可放松政府所施加的無效率和僵硬的規制;[7]但另一方面,如果有才能的人都從事尋租活動,腐敗就會抑制經濟增長。[8]在分析中國的腐敗現象時,楊燦明和趙福軍指出,行政腐敗降低了中國經濟增長率;[9]考慮到我國一定程度的腐敗現象與社會經濟快速發展共存的現狀,周黎安和陶婧對此進行了分析;李猛和沈坤榮發現,官員貪污腐敗程度越高,地方政府行為對宏觀經濟穩定的沖擊程度就越高。

2.地方政府與商業銀行

一方面,分稅制改革導致了地方政府財權與事權的不對等,同時在經濟績效考核的壓力下,地方政府不得不對金融資源展開爭奪,導致金融資源被異化為“第二財政”;[10]另一方面,從中國銀行業制度的變遷可以發現,銀行對政府形成的依賴性會使其從地方政府方面尋求政治上的庇護和特權收益,從而為政府干預銀行行為提供了契機。這造成了地方政府爭奪金融資源進而爭奪金融機構,并最終爭奪金融機構貸款、干預銀行信貸行為的現象。但是,其更為主要的原因在于,在地方政府和政府官員有權任免國有企業高管的前提下,地方政府可以通過保護轄區內的國有企業,獲得更多的好處和政治上更多的支持。[11]因此,政府干預導致中國金融市場地方分割現象嚴重,導致國有企業銀行信貸資金配置效率低下。

以往有關地方政府(官員)與地區經濟發展關系的文獻僅僅從財政激勵、政治激勵、腐敗的角度進行分析,探討其對經濟增長、宏觀經濟波動、投資沖動和金融機構的影響。在國內,鮮有文獻對其影響的整個傳導過程進行有效的分析,這就為本文的研究提供了契機。

三、研究設計

作為顯性考核體系,中國地方黨政領導班子的綜合目標責任制考核到20世紀90年代中后期才開始推廣。[12]因此,我們手工采集了2001~2009年中國大陸35個市315個年度宏觀數據進行分析,其中包括4個直轄市、26個省會城市和5個計劃單列市。①數據主要來源于各城市統計年鑒、所屬省份統計年鑒、中國城市統計年鑒以及中國資訊行數據庫。

在經濟增長指標的選擇上,我們選取地方人均實際GDP(Y)進行衡量,并利用以2001年為基期的居民消費價格指數對名義GDP進行整理。實際人均GDP用y表示。對于地方政府的行為,我們選取財政激勵(FD)、晉升激勵(Pro)、腐敗(Cor)三個指標進行衡量。其中,財政激勵用財政分權衡量,財政分權=地方財政支出/地方財政收入;在晉升激勵方面,我們設置了市長和市委書記是否晉升的虛擬變量,②為方便起見,下文統稱為市長;用每年地方檢察院工作報告和地方年鑒披露的每百萬人中腐敗案件的數量來衡量官員的腐敗程度。③我們用張軍和金煜的方法④估算國有企業的信貸額度,推算金融深化指標(Fin)。另外,我們控制了影響經濟發展的其他重要因素,如城鎮化(URB)、制度變遷(SOR)、貿易依存度(DT)、實際利用外資額(FDI)、人力資本(HR)、固定資產投資(FAI)等,并以非農業人口占總人口的比重、國企職工占職工總數的比重、進出口總額與實際利用外資額占地區GDP的比重、每萬人中高校在校學生等指標進行替代。

根據上述思路,我們首先采用張軍和金煜的方法對國有企業貸款進行估算:

其中,Loan代表金融機構貸款總額,SOV代表國有企業總產值,TVI代表工業總產值,α1代表國有企業貸款占金融機構貸款總額的比重。

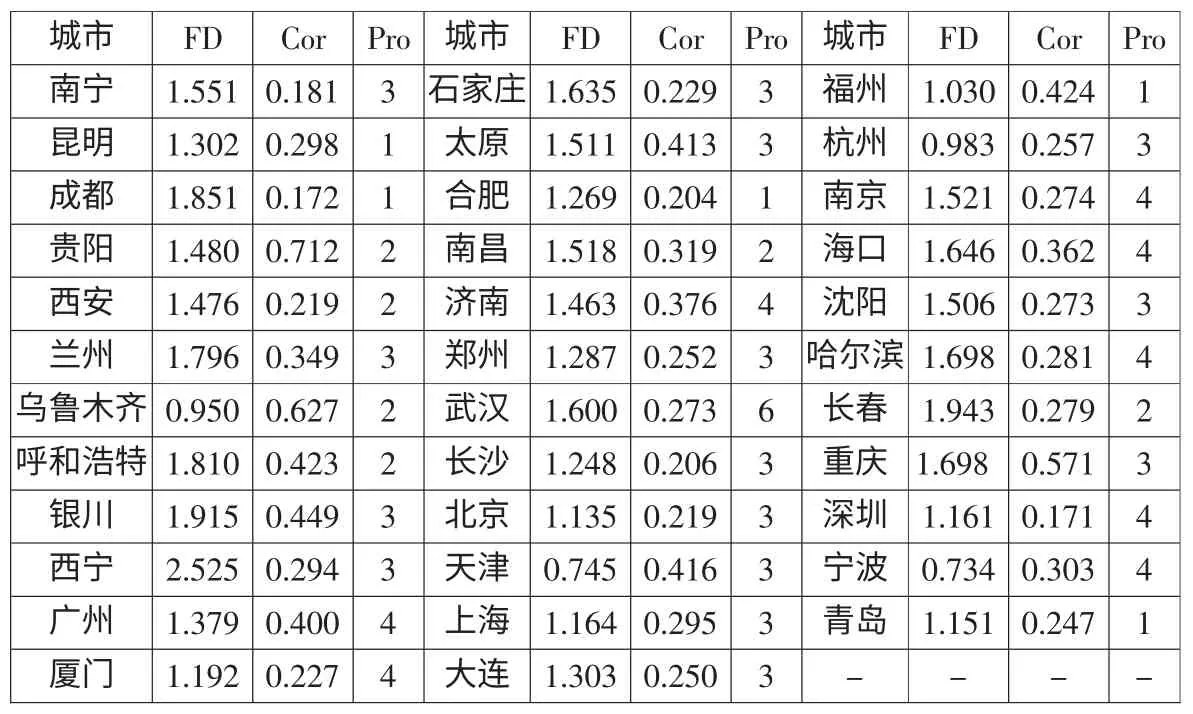

然后,在模型(1)的基礎上,測算地方政府行為對金融深化促進經濟發展作用的影響,依據已有研究,我們建立如下模型:

其中,Growth為經濟增長指標,以人均實際GDP的自然對數進行代替,并加入經濟增長的滯后期指標 Growthi,t-1;以 FD、Pro、Cor衡量的 Government指標和金融深化指標的交叉項分析地方政府行為對金融深化促進經濟發展作用的影響,Ctrl為控制變量。

四、統計與計量分析

1.樣本描述性統計

(1)金融深化指標。為剔除異常值的影響,我們對模型(1)中的變量在1%的水平下進行相應的處理,表1給出了我們對國有企業貸款額度的估算。盡管SOV/TVI并不顯著,但其系數較大,為0.1604,且模型整體顯著。在上述結果基礎上,我們計算了金融深化指標。在未剔除國有企業貸款之前,金融深化指標Loan/GDP的總體樣本均值為1.575,且0.502的標準差意味著不同地區的政府對金融市場和金融體系的干預程度存在較大差距;在剔除國有企業貸款之后的金融深化指標中,西部地區的FD指標仍然最高,為1.552,中東部地區的FD指標差異程度較小,均值分別為1.216和1.257。對不同類型的城市而言,地級市Loan/GDP指標值最高,為1.763,且不同城市之間差距較大(標準差為0.551);其次是直轄市和副省級城市最低,為1.364;同樣,在剔除國企貸款之后,地級市的金融深化指標仍然最高,且城市之間的差距最大(標準差為0.463),相比之下,副省級城市的金融深化指標最小,且城市之間的差距也最小。⑤

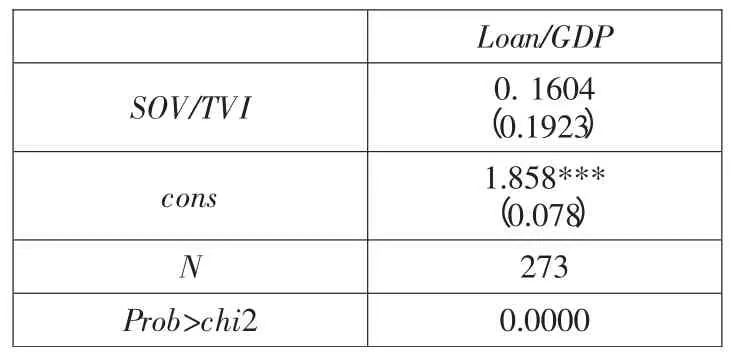

(2)地方政府行為。表2描述了地方政府的財政激勵、晉升激勵和官員腐敗。在財政激勵方面,財政壓力最高的城市西寧為2.525,最低的城市寧波為0.734,且在財政激勵最高的前10個城市中,有5個西部城市、3個中部城市、2個東部城市;在官員腐敗方面,貴陽官員腐敗程度最高,且均值為0.712,相比之下深圳腐敗程度最低,均值為0.171,在腐敗程度最高的前10個城市中,包括4個西部城市、4個東部城市和2個中部城市,且腐敗程度均在0.4以上;在晉升激勵方面,大連市晉升人數最多,且有6位市長晉升,8個城市中有4位市長晉升,其中東部城市占44.44%,地級市和副省級市分別占66.66%和44.44%,有一位和兩位市長晉升的城市分別為5個和6個,地級市占54.55%,東西部城市均占36.36%。

2.實證分析

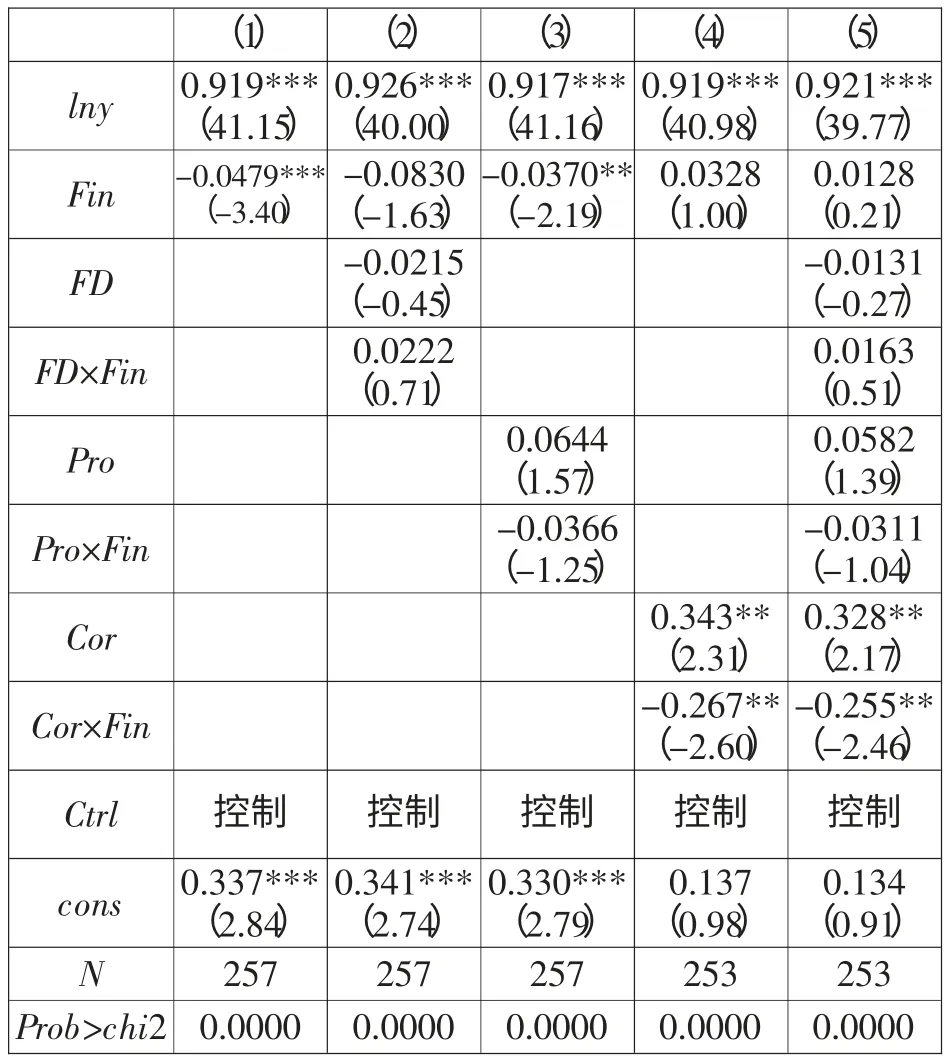

在表3的方程(1)中,金融深化指標Fin的系數顯著為負,表明金融深化并沒有促進經濟增長,相反卻抑制了經濟增長。在方程(2)、(3)和(4)中,我們分別引入了財政激勵、晉升激勵、官員腐敗與金融深化的交叉項。在方程(2)中,Fin和FD的系數均為負值,而FD×Fin的系數為正值,即在財政激勵下,地方政府會對銀行信貸進行積極干預,從而擴大稅基,增加稅源,最終提高銀行信貸效率,進而促進經濟增長。在方程(3)中,晉升激勵Pro能夠促進經濟增長,但交叉項Pro×Fin的系數卻為負值,表明地方官員會采取刺激經濟增長、提高當地GDP的方式來獲得自身在政治上的升遷,地方政府投資資金來源的不足促使地方政府爭奪金融資源,進而干預銀行信貸,但對銀行信貸的干預容易促使其更多地投向短期內容易出政績的領域,不利于經濟的長期增長,會降低銀行信貸效率。在方程(4)中,Cor的正值系數表明,腐敗行為對經濟增長具有促進作用。但是,Cor×Fin的系數顯著為負,即作為更加直接的經濟利益,權衡利益后,政府官員會過度追求在職消費和特權享受,從而干預銀行信貸投向符合尋租方利益的產業或行業,不利于經濟增長。方程(2)~(5)表明,較之于間接的財稅利益,政府官員更加注重自身晉升與經濟利益的得失。

表1 國企貸款的估算

表2 地方政府行為統計

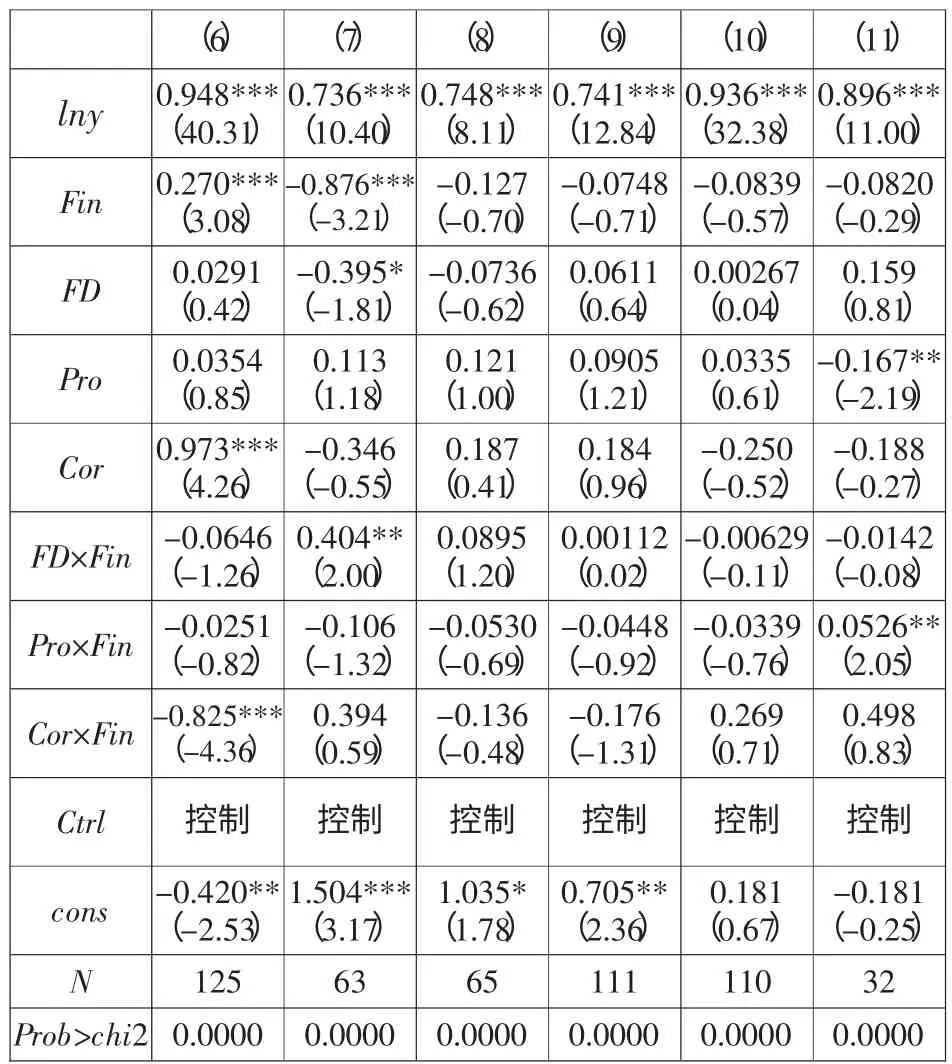

在表4中,方程(7)中Fin的系數顯著小于方程(5)、(6)、(8)的系數。這表明,相對于地區經濟的快速增長而言,中部地區金融發展對經濟的瓶頸作用顯著強于東部和西部城市。在方程(6)中,Fin的系數顯著大于其他方程的系數,即在東部地區金融發展水平相對完善的條件下,其對經濟發展具有顯著的促進作用。在政府激勵方面,FD僅正向影響東部地區經濟的發展;晉升激勵對東中西部地區的經濟發展均有促進作用,且對中西部地區的促進作用大于東部地區,這也與已有的研究結論相一致;腐敗行為對東部地區經濟的促進作用更加顯著。在交叉項中,與財政收入渠道更多的東部地區相比,方程(7)和(8)中的 FD×Fin系數為正,即在財政壓力下,政府的銀行信貸干預促進了地方經濟的發展,以擴大稅基,增加稅源,緩解財政壓力;Pro×Fin對東中西部地區的經濟發展均會產生抑制作用,即晉升激勵下的政府干預惡化了金融發展與經濟增長之間的關系;與中部地區相反,Cor×Fin阻礙了東西部地區城市的經濟增長。

在表 4 中,方程(9)、(10)、(11)中 Fin 的系數均為負,表明不同類型城市的金融發展水平都沒有達到地區經濟增長所需的水平。與前文不同的是,FD的系數均為正,即財政激勵促進了經濟增長,但并沒有提高政府干預的信貸效率,FD×Fin僅對地級市的經濟發展具有一定的推動作用。晉升激勵有效刺激了地級市和副省級城市經濟的發展,卻抑制了直轄市經濟的發展,對任期內經濟績效的過分追求降低了信貸效率,從而抑制了地級市和副省級城市經濟的發展(方程(9)和(10)中Pro×Fin的系數為負)。在腐敗方面,Cor負向影響副省級城市和直轄市的經濟發展,正向影響地級市的經濟發展;Cor×Fin的系數卻與Cor的系數恰好相反,即腐敗對信貸的干預促進了副省級城市和直轄市的經濟發展。

就各方程中的控制變量而言,⑥FDI和SOR與經濟發展顯著負相關;貿易依存度、URB、HR和FAI能夠正向影響城市經濟發展水平,其中后者的影響是顯著的。

五、結論

在間接經濟利益、政治利益和直接經濟利益的驅動下,受財權事權不匹配以及資金來源渠道的限制,地方政府競爭呈現出“地方政績競爭—投資競爭—金融資源競爭—金融機構競爭—銀行信貸干預”的模式,從而加強了對當地金融機構特別是城商行的控制,進而強化了金融業的財政作用,使金融業淪為“第二財政”。基于此,我們發現,當前銀行信貸與經濟增長并不匹配,對地市經濟發展產生了瓶頸作用;地方政府在多重利益驅動下產生的銀行信貸干預行為,對不同地區和不同類型的地市經濟會產生不同的影響。與作為間接經濟利益的財政激勵相比,更能夠影響政府官員切身利益的晉升激勵和腐敗行為對地方經濟發展具有更大的影響。

表3 方程(1)~(5)計量回歸結果

表4 方程(6)~(11)計量回歸結果

注釋:

①由于拉薩部分數據缺失,沒有將其考慮到樣本中;東中西部地區的劃分按照各城市所屬省份的地區類型劃分。

②對于晉升標準的界定,參考了陶然等(2010)的方法。

③官員腐敗的數據主要來源于地方檢察院每年提交的工作報告以及地方年鑒,對于腐敗案件的計算用報告和年鑒中披露的貪污賄賂案件立案數量衡量,對于沒有明確指出貪污賄賂案件數量的地市,采用其中公布的貪污賄賂等職務犯罪案件的數量進行計算。

④張軍,金煜.中國的政府支出、銀行信貸與經濟效率:兼論分稅制為什么擴大了地區經濟的不平衡[C].中國經濟學年會論文,2005.

⑤受篇幅所限,統計結果未在文中列示,如有需要可向作者索取。

⑥受篇幅所限,控制變量未在表3、表4中列示,如有需要,可向作者索取。

[1]王永欽,張晏,章元,陳釗,陸銘.中國的大國發展道路——論分權式改革的得失[J].經濟研究,2007(1):4-16.

[2]周黎安.晉升博弈中政府官員的激勵與合作——兼論我國地方保護主義和重復建設問題長期存在的原因[J].經濟研究,2004(6):33-44.

[3]李猛,沈坤榮.地方政府行為對中國經濟波動的影響[J].經濟研究,2010(12):35-47.

[4]Qian Y.,B.Weingast.Federalism as a Commitment to Preserving Market Incentives[J].Journal of Economic Perspectives,1997(11):83-92.

[5]Qian Y.,G.Roland.Federalism and the Soft Budget Constraint[J].American Economic Review,1998,88:1143-1149.

[6]周黎安,李宏彬,陳燁.相對績效考核:中國地方官員晉升機制的一項經驗研究[J].經濟學報,2005(1):83-96.

[7]Leff,Nathaniel H..Economic Development Through Bureaucratic Corruption[J].The American Behavior Scientist,1964(2):8-14.

[8]Shleifer,Andrei,Robert Vishny.Corruption[J].Quarterly Journal of Economics,1993(3):599-617.

[9]楊燦明,趙福軍.行政腐敗的宏觀經濟學分析[J].經濟研究,2004(9):101-109.

[10]周立.改革期間中國金融業的“第二財政”與金融分割[J].世界經濟,2003(6):72-79.

[11]白重恩,杜穎娟,陶志剛,仝月婷.地方保護主義及產業地區集中度的決定因素和變動趨勢[J].經濟研究,2004(4):29-40.

[12]陶然,蘇福兵,陸曦,朱昱銘.經濟增長能夠帶來晉升嗎?——對晉升錦標賽理論的邏輯挑戰與省級實證重估[J].管理世界,2010(12):13-26.