煤炭資源型城市產業同構性分析

張化文 曹賢忠

(安徽師范大學國土資源與旅游學院,安徽省蕪湖市,241003)

煤炭資源型城市產業同構性分析

張化文 曹賢忠

(安徽師范大學國土資源與旅游學院,安徽省蕪湖市,241003)

選取淮南和淮北兩市為研究案例地,以三次產業和分類層次上的工業產業作為分析研究基礎,應用產業結構差異度系數指標,分別從靜態與動態的角度分析并比較淮南市和淮北市產業同結構的現狀與變化。在此基礎上,對兩淮城市產業同構化的利弊及其原因進行了分析,并提出相應的對策。結果顯示,淮南和淮北產業同構化現象非常顯著,產業同構化呈現繼續加強的趨勢。但隨著淮南和淮北工業產業的細分,產業結構相似性呈現下降趨勢。最后提出主要從政府、市場兩個主體層面來解決兩淮產業同構化所帶來的負面影響。

產業同構化 差異度系數 煤炭資源型城市 淮南市 淮北市

1 引言

產業同構化是區域產業結構變動過程中不斷出現和增強的區域間結構的高度相似趨勢。主要表現為:各地區脫離當地實際條件和比較優勢,背離地區間產業的合理分工,追求完整的工業體系,從而形成門類齊全、自成體系的封閉式產業結構。近年來,國內外眾多學者對于產業趨同現狀、機制及影響進行研究,通過比較區域間各行業的區位熵、霍夫曼比例系數、產品權數、地區集中度指數、產業同構相似系數、基尼系數等指標,揭示區域間產業同構程度。關于產業結構趨同對區域經濟發展的影響,有些學者認為產業同構是惡性競爭、效益低下的禍害;也有學者認為,在相似的自然條件、要素稟賦、技術水平等因素的作用下形成的區域產業結構現象具有一定的必然性,不應過分夸大其帶來的負面效應;還有學者認為,產業趨同不僅僅是負面影響和消極意義,在一些地區產業同構是產業集群的表現,具有規模集聚效益。目前對中國的產業同構研究的區域主要集中在省區間、長三角和珠三角等熱點區域。賀燦飛等基于不同產業分類層次的制造業產業同構程度分析發現,多數省區與全國產業結構保持著較高的相似性,東部沿海最高,西部落后省份和全國相似性最低;Poncet分析了省界對于區域經濟的影響,指出省區間存在產業結構同構現象;唐立國等學者對長三角內三省市15個地級市產業結構的研究也表明了中國地方產業結構趨同現象嚴重。對資源條件性相似的城市區域內部之間的產業結構同構性還缺少相關的研究。

煤炭資源型城市主導產業相同,產業同構化較明顯,淮南、淮北市是典型的煤炭資源型城市,以此為案例進行產業同構性分析具有典型性和代表性。本文擬采用產業結構差異度系數測算淮南和淮北兩市在二位數、三位數以及四位數產業層面的相似程度,探討資源型城市產業同構在省區范圍內的時空演變的情況,為探尋淮南和淮北兩市進一步優化產業結構提供依據。

2 研究方法

2.1 數據基礎

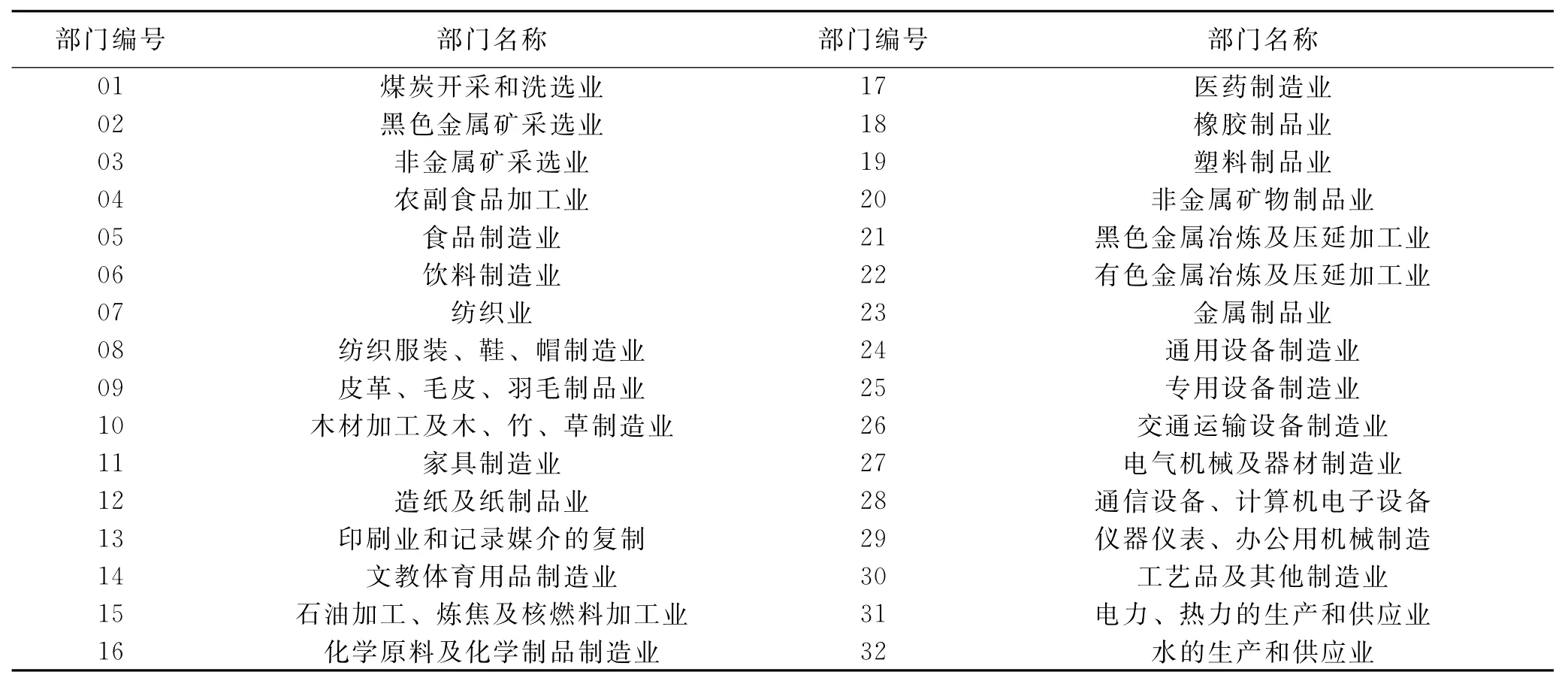

本文的數據來源于《淮南統計年鑒》、《淮北統計年鑒》和《安徽工業經濟統計年鑒》,其中各市數據含其所轄縣(區),主要考察淮南、淮北兩市之間在三次產業和分類層次工業產業的同構現象。通過縱向和橫向的深度分析,在二位數、三位數和四位數工業產業分類層次上分別計算了淮南和淮北兩市內部之間的產業結構差異度系數及在工業產業分類層次上淮南、淮北兩市與全省產業結構差異度系數。基于2008年兩淮相關統計數據進行計算,二位數產業分類的工業部門有32個,見表1;三位數產業分類的工業有73個;四位數產業分類的工業有85個。

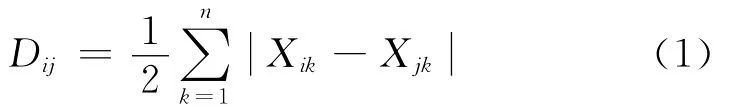

2.2 測度方法

采用1981年聯合國經濟學家提出的產業結構差異度系數來測度區域間產業結構同構程度。計算公式如下:式中:Dij——產業結構差異度系數;

Xik——區域i中的k產業占全部產業的比重;

Xjk——區域j中的k產業占全部產業的比重。

Dij的取值范圍為0到1,值越大表示區域間產業結構的差異越大,即產業結構間同構程度越低。當兩個地區的產業結構完全相同時,Dij為0;當兩個地區的產業結構完全不相同時,Dij為1。當兩城市間產業結構差異度系數小于0.5時,表明這兩個區域的產業結構差異度相對較小。

表1 產業結構分類體系

3 研究區概況

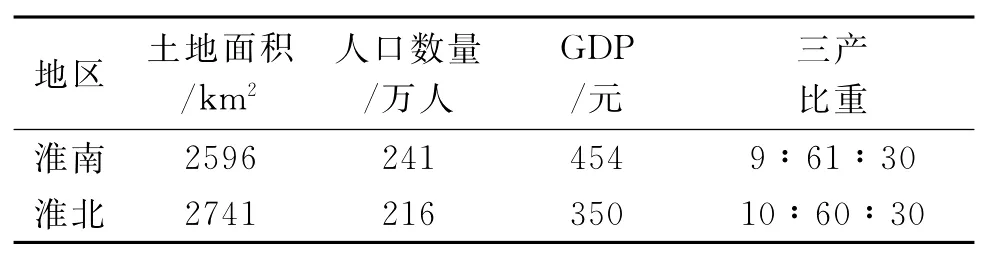

淮南和淮北市同屬于安徽省重要的煤炭生產地區。目前兩市的煤炭開采業處于不同的發展階段,淮北煤炭資源的開采已進入中后期,煤炭資源面臨枯竭之境,資源瓶頸日漸顯現。其產業轉型依托當地資源,處于產業轉型戰略發展期。2008年淮南與淮北的社會經濟發展概況見表2。淮南市是處于壯年期的煤炭資源型城市,煤炭及其關聯產業在城市經濟發展中處于主導地位,在產業結構中占有很高比重。2008年淮北市的GDP規模為350億元,是淮南市GDP規模(454億元)的77%,三產比重相差不大。

表2 2008年淮南與淮北的社會經濟發展概況

4 產業結構同構性對比與分析

為了全面考察淮南和淮北產業結構的同構化程度,分別對兩個資源型城市之間動態產業結構同構和靜態產業結構同構做出對比和分析。

4.1 淮南和淮北動態產業結構同構對比

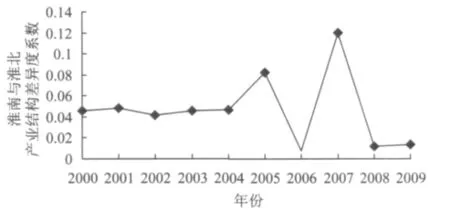

圖1 三次產業結構差異度系數

為了分析淮南市與淮北市之間的產業結構差異度的時間動態變化,通過計算得出2000-2009年間淮南市與淮北市之間三次產業結構差異度系數,見圖1。首先,在淮南與淮北兩市之間三次產業結構差異度系數方面,除了2007年外,其余均保持在0.10以下,體現其極高的產業趨同性。2000-2004年兩市的三次產業結構差異度系數在0.04~0.05的較小范圍內波動,趨同情況幾乎沒有緩和,而在2004-2009年總的趨同情況在進一步加強,同時三次產業結構差異度系數呈現較大幅度的波動。

4.2 淮南和淮北靜態產業結構同構對比

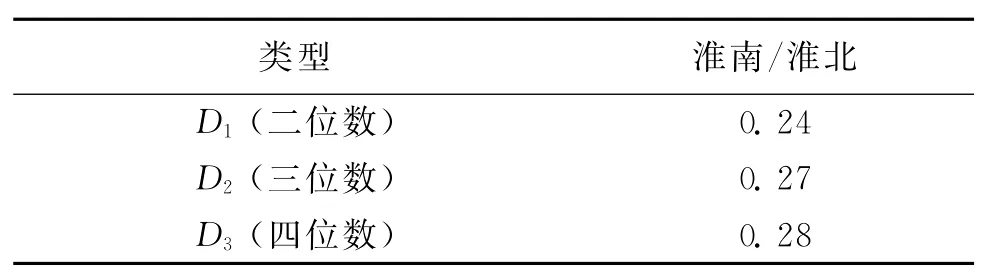

采用2008年《淮南統計年鑒》、《淮北統計年鑒》和《安徽工業經濟統計年鑒》中的相關數據進行計算,可得到淮南市與淮北市與在同一時期分類層次工業產業結構差異度系數,見表3。表3中計算得出的數值與表2中相對應的數值相比較,有較為明顯的增大,但利用產業大類數據得出的數值結論說服力有限,通過對不同層次工業產業結構層次的比較,能更好地比較分析產業同構問題。隨著對工業產業結構層次的細分,淮南市產業結構與淮北市產業結構差異度系數遞增,2008年淮南市和淮北市在3個層次上的工業產業結構差異度系數分別為0.24、0.27和0.28。二位數產業結構差異度系數與產業中類和小類產業結構差異度系數差異顯著,三位數和四位數產業結構差異度系數差異比較小。

表3 2008年分類層次工業產業結構差異度系數

4.3 淮南和淮北市產業同構化分析

造成資源型城市間產業結構趨同的主要原因有以下幾個方面。第一,地方政府行為。中央下放權力,使得地方權力得以加強。在地方利益的驅使下,為了增加地方財政,地方政府往往不贊成資金、資源、技術外流,也不歡迎外來勢力占領本地市場而對本地行業構成威脅。又由于經濟政策中政治目標的作用,加劇了地方追求地方利益而忽視全局利益的動機,產生了特殊的低度競爭行為。第二,區域經濟政策。區域經濟政策配套不合理是產生產業同構的一大重要原因。各區域政策各自為政,互不配套;國家在制定某些產業政策時,沒有考慮地方差別,結果地方各自為政,制定一套與國家產業政策不相符的地方產業政策。第三,流通領域。流通領域的不成熟,使得生產要素、商品的流動受到阻礙,各地成為各自封閉的小區域系統,不能實現各自以比較優勢為基礎的產品分工協作,區域間產業同構。所以積極地推進要素和產品的跨區域流動,逐漸淡化地方政府和地方企業的聯盟關系,實現要素資源共享,是解決這一問題的關鍵所在。

從兩淮產業發展的條件與背景分析,認為兩淮產業同構變化具有合理性。其一,產業結構的相似性和資源稟賦的相似性有關。兩淮在自然資源條件、人文歷史背景以及要素稟賦等方面具有很大的相似性,由此導致兩淮產業結構整體趨同度較高。其二,區域產業同構程度與地區之間的經濟發展水平的接近程度成一定正比關系,經濟發展水平越接近,產業結構相似度就越大。處于近似發展水平和發展階段的不同區域必然有相似的供給結構和需求結構,進而形成相近的資源結構、生產函數和需求偏好。兩淮三次產業趨同度隨著時間的演進呈增高趨勢,可以間接說明兩地的經濟發展差距在日益縮小。其三,從動態看,由于產業所處的發展階段不同,產業結構的趨同化也有不同表現。淮北市是國家確定的第二批32個資源枯竭型城市之一,目前淮北煤炭資源的開采已進入中后期,先后有4對大型國有礦井、10對地方小煤礦閉坑。預計到2015年,現有11對國有大中型煤礦中的9對礦井將陷入枯竭之境,資源瓶頸日漸顯現。其產業轉型依托當地資源,處于產業轉型戰略發展期。淮南是處于壯年期的煤炭資源型城市,煤炭及其關聯產業在城市經濟發展中處于主導地位,在產業結構中占有很高比重。因此表現出兩淮采礦業及制造業內部趨同度變化趨勢的相異。

從負面角度看,兩淮產業同構將會縮小兩地發揮各自比較優勢的空間,導致規模經濟效益與分工效益的雙重喪失,進而阻礙兩淮未來經濟協同一體化發展與共贏的可持續發展。

[1] 孫愛華.長三角地區產業同構化的合意性分析[J].市場周刊·理論研究,2006(9)

[2] 王永鋒,華怡婷.環渤海地區產業結構趨同的實證研究[J].經濟與管理,2008(2)

[3] 戴德頤.基于利潤率的產業結構趨同問題研究[J].價值工程,2007(10)

[4] 張同升,梁進社,宋金平.中國制造業省區間分布的集中與分散研究[J].經濟地理,2005(3)

[5] 陳耀.產業結構趨同的度量及合意性與非合意性[J].中國工業經濟,1998(4)

[6] 張彩娟.長三角內部惡性競爭的問題及對策[J].南通航運職業技術學院學報,2004(3)

[7] 鮑華俊,徐青,王德全.長江三角洲地區制造業同構與經濟效益的關系[J].經濟論壇,2004(23)

[8] 王志華,陳圻.長三角省際貿易強度與制造業同構的關系分析[J].產業經濟研究,2007(1)

[9] 朱同丹.長三角產業同構之我見[J].長三角發展論壇,2003(12)

[10] 王書芳.地區產業結構趨同的兩種價值判斷及其界定標準[J].中南財經大學學報,1997(3)

[11] 陳建軍.長江三角洲地區的產業同構及產業定位[J].中國工業經濟,2004(2)

[12] 賀燦飛,劉作麗,王亮.經濟轉型與中國省區產業結構趨同研究[J].地理學報,2008(8)

[13] Poncet S.Measuring Chinese domestic and international integration[J].China Economic Review,2003(14)

[14] 唐立國.長江三角洲地區城市產業結構的比較分析[J].上海經濟研究,2002(9)

[15] 陳建軍.長江三角洲地區的產業同構及產業定位[J].中國工業經濟,2004(2)

Study on industrial isomorphism in the coal resource-based cities

Zhang Huawen,Cao Xianzhong

(College of Territorial and Tourism,Anhui Normal University,Wuhu,Anhui 241003,China)

We select Huainan and Huaibei city as two cases of study,on the research basis of classification of three kinds of industries and the manufacturing industry with the application of industrial structure difference degree coefficient index,analyzing and comparing the current situation and changes of the industrial isomorphism between Huainan and Huaibei city respectively from the static and the dynamic angle.Based on this,We analyze the advantages and disadvantages as well as its reasons of the industrial isomorphism between Huainan and Huaibei city and put forward some corresponding countermeasures.The result shows that the Industrial isomorphism phenomenon in Huainan and Huaibei city is obvious and this trend will be further strengthened.However,with industry subdivision of Huainan and Huaibei city the industrial structure similarity has been declined.We conclude that the negative effects caused by the industrial isomorphism should be reduced from both the two levels of the government and the market.

industrial isomorphism,difference degree coefficient,coal resource-based cities,Huainan,Huaibei

TD-9

A

張化文(1987-),男,安徽利辛縣人,安徽師范大學碩士研究生,主要講究領域為城市地理學和城市經濟學。

(責任編輯 張大鵬)