全麻復合連續腰麻用于上腹部手術的效果分析

張義途 馮德良 陳銳 萬光珍 田洪超 王德志

上腹部手術臨床常見,患者手術中應激強烈,生理干擾大,術后疼痛明顯,因此其麻醉方式仍是一個值得研究的問題。隨著技術設備的改進,連續腰麻逐漸被臨床重視。全麻及連續腰麻各有其優缺點,兩種麻醉方法復合可取長補短。自2008年1月-2009年12月筆者將連續腰麻與全麻復合應用于上腹部手術中,取得了滿意的效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇擇期行上腹部手術的患者160例,男性93例,女性67例,年齡32~79歲,平均年齡56.5歲,體重50~76 kg。手術種類有賁門癌根治術,胃癌根治術,脾切除加斷流術,肝癌切除,膽石癥手術等。心電圖ST-T改變39例,心功能基本正常。隨機將患者分為全麻復合連續腰麻組(觀察組),全麻組(對照組)兩組,每組80例。兩組患者的年齡,性別,體重,ASA評分,手術種類構成比,手術時間等差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。全部患者無凝血功能障礙。告知患者麻醉方式,所有患者術前均簽麻醉知情同意書。

1.2 麻醉方法 麻醉前30 min肌注魯米那0.1 g,阿托品0.5 mg,患者入室后用多功能監測儀連續監測心電圖(ECG),血壓(BP),心率(HR)及血氧飽和度(SpO2)。建立靜脈通路,在30 min內輸入乳酸林格氏液300~500 ml。

全麻復合連續腰麻組(觀察組)的操作:先進行連續腰麻的操作。患者取側臥位,頭下墊枕,使脊柱處于水平位。選L2~L3或L3~L4椎間隙,常規皮膚消毒,采用自行研制的連續腰麻穿刺針進行穿刺,當腰穿針到達硬膜外腔并證實在硬膜外腔后停止進針,然后向蛛網膜下腔內置入“連續腰麻用的波浪針頭式導管”。置入深度為將導管前端的波浪針頭全部刺入,約1 cm長。退出腰穿針,然后接上注射器慢慢回抽見腦脊液流出,證明導管在蛛網膜下腔內,首次注藥2.5~3.0 ml(按0.75%布比卡因和10%葡萄糖2:1配制),注藥時間15~20 s,將導管妥善固定牢固后擺好體位。用純氧去氮3~5 min,此時可試測一下腰麻的平面,控制腰麻平面達到T6,證實腰麻成功后進行全麻操作。靜脈推注咪達唑侖0.1 mg/kg,芬太尼2~4 μg/kg,丙泊酚1~2 mg/kg,維庫溴銨0.1 mg/kg行麻醉誘導。高血壓冠心病患者誘導前5 min給利多卡因1.5 mg/kg。氣管插管后行機械通氣調節呼吸參數頻率12 次/min,潮氣量8~10 ml/kg。術中吸入1%~2%異氟醚,間斷靜注維庫溴銨,間隔1.5~2 h連續腰麻追加配制好的布比卡因1.5~2.5 ml。

對照組麻醉誘導同觀察組,麻醉以吸入1.5%~3%異氟醚和間斷靜注丙泊酚,維庫溴銨維持。

1.3 觀察指標 記錄麻醉前(T0),切皮時(T1),切皮后1 h(T2)和術畢(T3)期間HR,平均動脈壓(MAP)的變化。記錄術中全麻用藥量情況及手術后蘇醒時間。

1.4 統計學處理 采用SPSS 10.0統計軟件,計量資料以()表示,組內比較采用配對t檢驗,組間比較采用成組t檢驗,計數資料采用檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

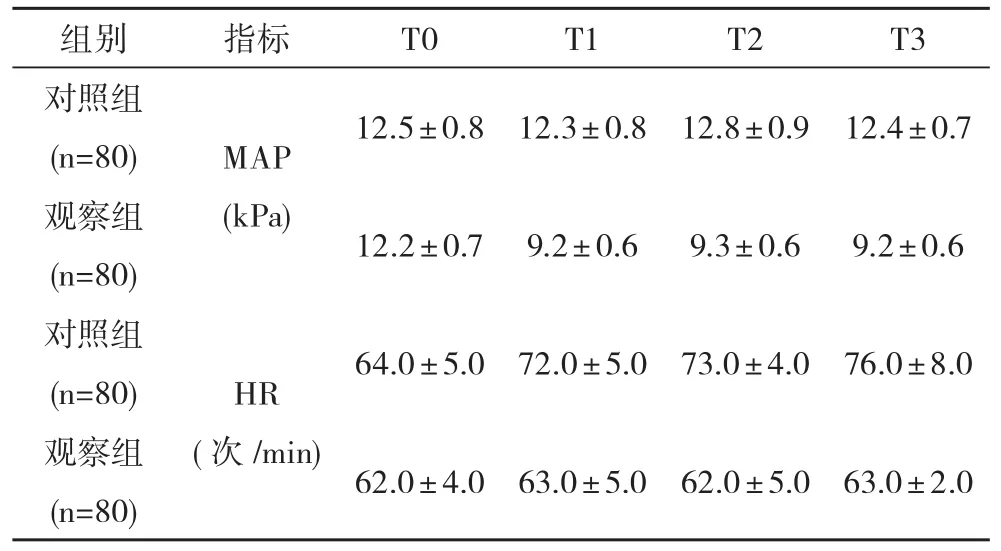

2.1 血壓與心率比較 兩組T0時刻比較,差異無統計學意義(P>0.05),在T1,T2,T3時刻差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者術中MAP,HR的比較()

表1 兩組患者術中MAP,HR的比較()

對照組(n=80) MAP(kPa)64.0±5.0 72.0±5.0 73.0±4.0 76.0±8.0觀察組(n=80) 62.0±4.0 63.0±5.0 62.0±5.0 63.0±2.0 12.5±0.8 12.3±0.8 12.8±0.9 12.4±0.7觀察組(n=80) 12.2±0.7 9.2±0.6 9.3±0.6 9.2±0.6對照組(n=80) HR(次/min)

2.2 術中用藥情況比較 觀察組異氟醚的吸入量及丙泊酚的用量均明顯少于對照組。觀察組異氟醚的用量(15±5)ml,丙泊酚(200±50)mg;對照組異氟醚的用量(55±10)ml,丙泊酚的用量(500±100)mg,兩組此兩種用藥量差異有統計學意義(P<0.01)。觀察組和對照組麻醉維持期維庫溴銨用量分別為(6.10±1.32)mg和(9.45±1.37)mg,差異有統計學意義(P<0.05)。

2.3 蘇醒時間 觀察組術后蘇醒時間為(12.2±1.4)min,對照組蘇醒時間為(25.2±4.2)min,與觀察組比較差異有統計學意義(P<0.01)。

3 討論

連續腰麻(continuousspinalanesthesia,CSA)是指經蛛網膜下腔留置導管,分次注射小劑量局麻藥,以施行神經阻滯的麻醉方法[1]。連續腰麻與單次腰麻相比,可根據手術需要選擇給藥時機,減少因搬動影響麻醉平面。用藥可從小劑量開始,可隨時追加藥物,對麻醉平面的可控性更強,減小腰麻對心血管系統影響,安全性明顯增加,對老年,體弱患者更具優越性。同時氣管插管全麻也保證了腰麻的安全性。本研究對比了上腹部手術中全身麻醉復合連續腰麻與單憑全身麻醉的效果和對血液動力血的影響,結果發現全麻復合連續腰麻在切皮時(T1),切皮后1 h(T2)和術畢(T3),心律和平均動脈壓水平明顯低于單純全麻組患者的水平,差異有明顯的統計意義(P<0.05)。由于單純全麻只能抑制大腦皮層邊緣系統或下丘腦對大腦皮層的投射系統,而不能完全阻斷手術區域傷害刺激向大腦皮層的中樞傳導,從而使交感-腎上腺髓質系統興奮,兒茶酚胺分泌增加,造成心率增快,血壓升高。而全麻復合連續腰麻麻醉時,由于腰麻不但可以阻滯交感腎上腺髓質的傳出沖動,從而使腎上腺素,去甲腎上腺素分泌減少,而且抑制傷害性刺激致下丘腦-垂體-腎上腺皮質軸興奮,降低皮質醇的分泌從而減少對血液動力血參數的影響,并且區域阻滯麻醉鎮痛完善,肌松良好,減少了上腹部手術對患者的刺激,因此手術過程中患者的血液動力血指標穩定,避免循環的劇烈波動。

筆者在研究中還發現,觀察組術后蘇醒時間要明顯小于對照組,而且蘇醒相對完全,患者也未出現明顯不良反應。這是因為觀察組全麻用藥量明顯減少,降低了全麻藥物對患者中樞神經,呼吸,循環功能的影響,減輕肝腎負擔,使患者術后盡早蘇醒,減少蘇醒延遲的發生,同時也使患者及早拔管。由于腰麻的作用,蘇醒時無疼痛,避免了蘇醒后所出現的高血壓和煩躁、躁動,患者回病房后安靜,有利于護理和治療。

連續腰麻與全身麻醉復合使兩種方法的優點得到了充分地發揮,腰麻良好的肌肉松弛作用加上全麻鎮靜及充分的純氧供應,為提高術中患者的管理水平,手術患者的安全性,手術結束后患者蘇醒速度創造了良好的條件,可減少全麻手術過程中藥物的使用量,為患者節約了醫療費用。兩種麻醉方法的復合用于上腹部手術是較為理想的麻醉方法,而且安全,值得臨床進一步推廣。

[1]劉小穎,吳新民.羅哌卡因連續腰麻用于關節置換術麻醉和術后鎮痛的可行性[J].中華麻醉學雜志,2004,24(7):543.