中國保障性住房制度的法律思考:以遼寧省為視角

楊曉楠

(大連海事大學 法學院,遼寧 大連 116026)

住房保障問題是關系到國計民生的熱點問題之一.1998年取消福利分房、進行全面房改后,房地產市場得到了蓬勃發展.據國務院發展研究中心的報告,2008、2009年國內房地產銷售金額分別為24 071億元、43 994億元,2010年前11個月全國房地產銷售金額已達42 278億元.[1]但是,在經濟轉型及房屋私有化、商品化的過程中,很多低收入群體及其他社會弱勢群體的利益受到極大影響,出現了房地產投資過熱的現象,商品房價格漲幅較快,商品房價格與居民年均收入的比例呈逐年增長的趨勢.據大連市統計局的資料,2010年大連市城市居民年人均可支配收入為21 293元,[2]而2010年大連市商品房的全年成交均價為9219元/m2.[3]

住房和城鄉建設部在"十二五"住房保障規劃編制工作中提出,"要通過城市棚戶區改造和新建、改建、政府購置、租賃等方式增加廉租住房和經濟適用住房房源,加大租賃住房補貼力度,著力解決城市低收入家庭的住房困難"[4].就遼寧省而言,遼寧14個地級市和17個縣級市都建立了住房保障體系.遼寧省2008年起草了《遼寧省廉租住房保障辦法(草案)》以及《遼寧省經濟適用住房管理辦法(草案)》,并廣泛征求社會意見,以期為遼寧省的住房保障制度發展提供適當、可行的法律框架.遼寧省住房和城鄉建設廳在2011年8月發布了《關于推進保障性安居工程工作的意見》,提出在"十二五"期末,遼寧城鎮居民住房保障覆蓋面將達到20%以上.

一、中國保障性住房制度的法律框架

一個國家的住房制度通常與該國的經濟發展水平、意識形態和政治法律發展水平緊密相連.例如在工業革命時期,英國為解決工人住房問題,避免工人在交通上浪費過多的時間,在工廠設施中建立了工人住宅,成為英國公共房屋制度的雛形.[5]

我國住房制度的發展也經歷了幾個時期.1977年之前,我國住房制度基本上采取全盤福利化分配的形式,政府或者企事業單位建造住房,單位統籌分配住房,大部分房屋是按照一定的標準(單位、職務/級別、年資、性別)進行分配且無償提供的.改革開放后,我國的住房政策有了較大的轉變.1980年,國務院轉批了《全國基本建設工作會議匯報提綱》,正式開始了房地產市場商品化的進程.[6-7]在經歷了幾年的試點后,國務院在1988年發布了《關于在全國城鎮分期分批推行住房制度改革的實施方案》,明確提出了住房改革的目標和具體政策,開始推行商品房制度.

1994年,財政部、國務院住房制度改革領導小組和中國人民銀行聯合下發了《建立住房公積金制度的暫行規定》,建立了我國的住房公積金制度,標志著我國住房保障制度進入新階段.同年,國務院下發了《國務院關于深化城鎮住房制度改革的決定》,規定"把住房實物福利分配的方式改變為以按勞分配為主的貨幣工資分配方式",同時"建立以中低收入家庭為對象、具有社會保障性質的經濟適用房供應體系和以高收入家庭為對象的商品房供應體系",加快經濟適用房建設.1998年,國務院頒布了《關于進一步深化城鎮住房制度改革,加快住房建設的通知》(簡稱"1998年通知"),宣布停止住房實物分配,實行貨幣化住房制度;新建的經濟適用房原則上只售不租;不同的家庭保障不同:"最低收入家庭租賃由政府或單位提供的廉租住房"、"中低收入家庭購買經濟適用住房"、"其他收入高的家庭購買、租賃市場價商品住房".這一規定終結了中國的福利分房制度.住房公積金成為普通公民住房福利的主要手段,而廉租住房、經濟適用住房則成為保障中、低收入家庭實現住房權的主要途徑.但是,在房地產市場商品化的過程中出現了房地產投資過熱的問題,部分城市商品房價格漲幅過快.對此,國務院在2003年發布了《國務院關于促進房地產市場持續健康發展的通知》,對"1998年通知"進行修改,提出"努力使住房價格與大多數居民家庭的住房支付能力相適應",將經濟適用住房定義為"具有保障性質的政策性商品住房",同時完善住房補貼制度.

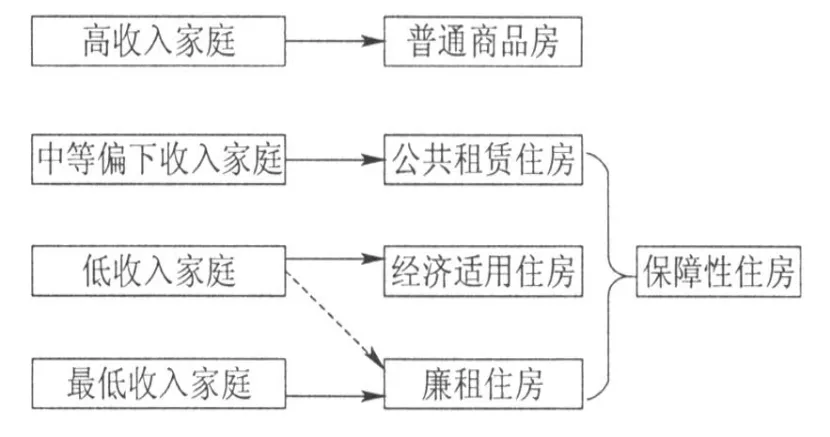

我國的房屋政策從整體上看有以下特點:(1)從普遍的福利型保障轉為社會保障.和大多數國家一樣,中國也經歷了國家積極參與公民住房建設到將住房建設轉給市場控制這樣的一個過程.在新型房屋制度下,國家或者國有企業不再是房屋提供的義務主體,房屋保障也從一項普遍性制度轉為主要面向中低收入群體的政策,其他家庭僅是獲得有限的住房公積金補貼.在房地產市場發展相對緩慢時期,購房者還可以享有國家提供的稅收或是貸款優惠政策,而現今為了防止房地產價格畸高影響社會穩定,政府并不鼓勵個人購買房屋進行投資,很多城市逐漸出臺了限制購房數量的政策,避免"炒房"現象的產生.(2)與盎格魯-撒克遜傳統下的自由主義模式國家不同,在房屋商品化的情況下,國家仍會以經常性的宏觀調控手段干預房地產市場的發展,引導房地產市場向健康的方向發展.因此,在保障公民住房權的前提下實現受控的市場化商品房是我國現今的主要政策.主要的調整方式是干預房地產價格、增加稅賦和貸款負擔,主要的對象是房屋出售市場,而對于房屋租金的價格調控相對來說比較少,這與某些國家(如德國)的房屋調控制度有所不同. (3)保障性住房制度與我國在《經濟、社會和文化權利國際公約》下的義務相符,國家力圖使房地產市場價格控制在居民可以承受的范圍內,并且努力通過監管物業管理、增加城市基礎設施建設等措施提高居民住宅的適足性.保障性住房的對象主要是社會最低收入、低收入、中低收入的群體,其中經濟適用住房和廉租住房分別面向中低收入和最低收入群體.除此之外,2010年住房與城鄉建設部等七部委聯合發布《關于加快發展公共租賃住房的指導意見》,面向"城市中等偏下收入住房困難家庭","有條件的地區,可以將新就業職工和有穩定職業并在城市居住一定年限的外來務工人員納入供應范圍",以解決中等偏低收入家庭的住房問題.公共租賃房屋相對廉租住房的租金較高,如果符合廉租住房申請條件的人租住公共租賃房屋,也可以申請廉租房租金補貼.

總的來看,我國的住房保障制度采取的是按家庭收入分層次,租賃、購買與舊房改造相結合,實物分配與貨幣補貼相結合的房屋保障制度,如圖1所示.

圖1 中國的居民房屋制度

二、保障性住房制度實施中的法律問題

雖然,我國的保障性住房體系已經有了較為明晰的制度框架,各地也針對地方情況采取不同的措施,但是在保障性住房制度實施中,仍存在一些較為普遍的問題.

1.現有規定較為冗雜,政策統一度不高

從制度層面上看,保障性住房制度缺乏明確的法律規定,這是影響各城市保障性住房發展的普遍性問題.在中央層面上,現有的制度主要是國務院、住房和城鄉建設部和財政部等部委制定的行政法規和部門規章.從立法規范體系上看,這些規范性文件效力等級較低,保護權利的范圍不夠,而且部分規定過于籠統,未能對地方政府的實施給予明確的指導或者限制.此外,這些行政規章多是國務院各部委對本部門內部事務所作的規范,無法從宏觀上構建一套系統、有效的規范性文件體系.

究其原因,主要是保障性住房建設需要大量的地方財政投入,各地經濟情況不同,融資方式和管理模式也會有所不同.因此,中央傾向在保障性住房問題上給予地方政府較大的行政裁量權,以確保地方政府在力所能及的前提下進行保障性住房建設和管理.但是,這樣會導致地方政府在實施中裁量權過大,不同城市保障性住房政策差異較大.例如,作為遼寧省內最大的兩個城市沈陽和大連,相隔不超過400 km,但是兩地的政策卻相差甚遠,大連市的經濟適用房補貼為13萬元,而沈陽市最高的補貼僅為5.5萬元.

2.保障范圍不夠全面,配套措施不夠完善

從保障范圍來看,保障性住房并不只是提供片瓦遮頭,而是實現公民憲法上的社會保障權.住房權(right to housing,也譯成適足住房權)在國際上早已被認定是一項重要的公民權利.聯合國《經濟、社會和文化權利國際公約》第11條第一款規定,"締約國承認人人有權獲得相當的生活水準,包括足夠的食物、衣著和住房,并且締約國有義務采取適當的措施保證實現這一權利",該公約在我國已經批準生效.根據聯合國經濟、社會和文化權利委員會1991年通過的關于住房權的第4號一般性意見,適度住房不是指家徒四壁,而是要滿足一定的標準,應該被視為有權利"居住在安全、和平和有尊嚴的環境".這就要求包括一些必備的要素---"使用權保障、力所能及、適于居住、住房機會、各種服務近便、能提供基礎設施及適當的文化環境".

此外,我國保障性住房建設的目的除了為有困難的居民提供安身之所外,同時旨在對城市商品房價格增長形成一定壓力,從而成為房屋價格調節的杠桿之一.但是,我國一些城市現行的經濟適用住房和廉租住房建設不僅地處偏遠,而且相對集中,這樣的經濟適用房并不能合理地刺激城鎮房價下降.如果房價持續上漲,會有更多的家庭成為購房困難家庭,而城市的房屋空置率也會大大增加.而且,中低收入人群在購買地處偏遠的保障性住房后,會造成貧困人口過于集中的問題.以香港特區為例,元朗和屯門地區集中了城市最低收入人群,治安問題比較突出.同時,也會產生公共交通擁堵和低收入家庭的交通支出大幅度增加等現象.

3.違規、詐騙事件時有發生,保障性住房審查和監管制度尚未完善

現今保障性住房制度中最嚴重的問題體現在監管和審查方面,這是各地普遍存在的問題."武漢六連號事件"、深圳的"開寶馬住經濟適用房"等事件屢見不鮮,[8]這些從一定程度上反映了我國的保障性住房制度在整體上存在著監管不嚴、責任不清、處理不嚴等問題.這主要出于以下幾方面原因:第一,保障性住房制度實施中信息不夠公開,具體的符合資格名單對社會公布時間較短,民眾知悉的可能性降低,因而降低群眾監督力度,容易滋生腐敗、違規行為.第二,很多人鋌而走險、申報虛假材料是因為整個申請過程對個人申請誠信審查不嚴,在廉租房和經濟適用房使用過程中缺乏跟蹤管理和舉報機制.第三,懲罰力度不夠也會導致騙購、騙租現象屢禁不止.就經濟適用房管理而言,住房和城鄉建設部于2010年4月頒布通知,規定經濟適用房的購買者如果以虛假資料騙購經濟適用房的,一經查實,立即責令退還,并且取消申請者在5年內再次申請購買或租賃各類政策性、保障性住房的資格;2010年5月頒布的關于廉租房管理規定的通知中也有類似的規定.也就是說,對保障性住房制度實施中存在的欺詐行為所作的處罰不過是收回經濟適用房、廉租房,并且取消申請者短時間內再次申請的資格.收回、取消資格這樣的懲罰制度根本無法對申請者構成有力的威懾.在經濟適用房與普通商品住房之間差價巨大、廉租房轉租帶來的效益形成的利益驅動下,會出現各種違規現象,使得以實現社會公平為目的的保障性住房制度引起更多的社會爭議.

三、保障性住房制度問題的解決思路

1.統一立法,進一步提高政策公開度

對其他國家的研究發現,大部分國家在保障性住房實施到一定程度時都會建立相應的《住房法》或者《城市規劃和房屋管理法》等相關法律,使行政主體在實施保障性住房措施時有法可依,也限制了其自由裁量的空間.而且,在上位法清晰、明確、涵蓋范圍廣的前提下,人們可以對公共住房保障體系有一個較清楚的認識,可以在政府沒有及時履行其職責時,及時進行監督,使整個機制運作納入法制化的體系中.我國已經通過了《物權法》,使私人房屋的合法權利有了保障,而公共房屋的相關權利還缺乏明確的法律指引.

2.加強配套設施建設,進行合理的城市規劃

從其他國家的實踐來看,大部分國家都從國家提供住房走向地方政府提供住房,再轉向進行社會住房建設,直到住房大面積私有化.例如,從1960年到2005年,大部分新加坡公民都居住在政府建造的低價房屋中,很多家庭逐漸購買所住房屋的所有權.現今,新加坡廉租屋的比重逐步下降,滿足中、高等收入居民需要的高檔公寓比重不斷增加,居民住房質量逐漸提高.[9]我國的保障性住房在發展一段時間后可能也會逐步私有化,保障性住房在未來可能與商品房無異.因此,房屋質量應該與商品房保持同樣的標準,必要的社區配套設施也顯得極為重要.同時,可以鼓勵更多的社會組織(特別是非營利組織)進行保障性住房的配套設施建設,減少政府直接投入,采取公共服務采購的方式進行配套設施管理.此外,應該在建設保障性住房時進行合理的城市規劃,分散保障性住房的布局.而且,適足住房不應建立在受污染或者鄰近受污染地區.

3.加大違規、詐騙事件的打擊力度,完善保障性住房的監管制度

第一,扭轉政府機構和市民對待保障性住房的態度,從一種"純福利觀"轉為"積極義務觀".保障性住房作為一項福利性制度,雖然是政府為百姓提供的福利,但是從國家和公民關系而言,公民若出現制度性貧困,政府應該承擔積極義務為人們提供必要的生活保障.如果保障性住房居住者并不滿足申請經濟適用房和廉租房的條件,實際上是侵害了符合條件家庭合法享有國家資源分配的權利或者機會,應該為受侵害者提供一種救濟制度.比如,可以設立對違規或者舞弊現象進行獨立審查的機構或者部門,接受并處理市民的投訴.

第二,根據2007年通過的《中華人民共和國政府信息公開條例》,政府有義務將一些公眾信息公開,提高政府工作的透明度.應該由一個有權全面調查申請家庭收入的機構進行集中兼個案調查,并且即時向社會公開申請人的基本情況(個人隱私除外),以便進行更廣泛的群眾監督,使得虛假信息順利通過的幾率大大降低.同時,為了杜絕申請中的舞弊,可公開官員的名單和權力,公示經濟適用房的批地、建設、申請分配過程,以及房源面積、單價等情況.對于房型不符合經濟適用住房和廉租住房標準的,設立監督舉報方式,減少經濟適用房變相成為商品房、單位福利房甚至滋生腐敗的可能.

第三,保障性住房制度在很多國家和地區都是社會福利制度的重點發展對象.例如,中國香港特區政府針對公屋的運營操作建立了一套健全的管理、監控、懲處的行政和刑事法律制度.香港特區《房屋條例》第26條規定,如果申請人在提交申請公屋的材料時,明知而作出虛假陳述的,一經確認,最高可以判處罰款港幣5萬元并處有期徒刑6個月,某些情況下,還應同時處罰相當于少收租金3倍金額的罰款.盡管我國《刑法》并沒有相關的騙取社會福利罪,但是可以通過加大行政處罰力度增加違規成本,減少違規現象的發生.

[1]2010年全國房屋銷售額或破47000億元創新高[EB/ OL].[2010-11-27].http://www.drcnet.com.cn/DRCnet. common. web/docview. aspx? version= Integrated&doc id=2423102&leafid=18420&chnid= 4774.

[2]2010年大連市國民經濟和社會發展統計公報[EB/OL]. [2011-06-20].http://www.stats.dl.gov.cn/view.jsp? docid=20879.

[3]2010大連樓市回顧報告:大連市房地產市場篇[EB/OL]. [2011-06-20].http://dl.focus.cn/news/2011-01-18/ 11703652.html.

[4]中華人民共和國住房和城鄉建設部.關于做好住房保障規劃編制工作的通知[EB/OL].[2010-06-18]. http://www.jmrea.com/news-view.asp?id=10532.

[5]余南平.歐洲社會模式---以歐洲住房政策和住房市場為視角[M].上海:華東師范大學出版社,2009:102.

[6]姚玲珍.中國公共住房政策模式研究[M].上海:上海財經大學出版社,2009:243.

[7]張 群.住房制度改革30年:從法律史角度的考察[J].法商研究,2009(1):73.

[8]張建松.新機制查堵"開寶馬住廉租",上海查出四千"不誠信"家庭[N].青島日報,2010-01-08(9).

[9]中青班課題組,徐建忠,盧海林.新加坡住房制度及其啟示[J].廈門特區黨校學報,2007(1):22-26.