爭議性公共議題報道中意見呈現的框架分析

2012-12-18 00:00:00彭壘

新聞愛好者 2012年7期

【摘要】本文主要運用新聞框架理論分析經適房報道,從意見呈現的角度,考察新聞媒體在常規報道中如何呈現爭議性公共議題中的各方意見。研究發現,“經適房”在主流媒體上的報道多是敘事層面的呈現;報道中的表達主體較為多元,各方意見發言者形成了一定的對話,不過整體而言報道遮蔽了議題的復雜性,模糊了議題的爭議性特征。

【關鍵詞】新聞媒體;框架分析;爭議性公共議題;經適房報道

在社會轉型期,因各種價值觀歧異,在面對復雜而具爭議性的公共議題時,政府、利益集團與公眾各有不同甚至互相矛盾的利益訴求,如果不能正視各群體的利益訴求,“而將其排斥于體制性的利益表達之外,將在客觀上積累社會動蕩和爆發的能量。”[1]現實生活中因利益的表達和抗爭所導致的各種沖突事件也屢見不鮮。傳媒是社會體制性的利益表達渠道中最重要的一環,因此傳媒建構多元化的利益表達渠道,保證多方觀點公平呈現,無疑非常重要。

大陸學者對傳媒建構爭議性公共議題的過程進行了相關研究,這些研究大多針對突發性事件或焦點事件,而以常規性新聞報道為對象的研究尚不多見。尤其是,有關報道中意見呈現的研究,本文尚屬首例。

本文運用新聞框架理論,從意見呈現的角度考察新聞媒體在常規報道中如何呈現爭議性公共議題中的各方意見。

理論背景與研究問題

自20世紀80年代以來,媒介研究者逐漸運用“框架分析”(FramingAnalysis)來探討新聞媒體與政治運作的關系、新聞話語的生產等問題。新聞并非是一面反映社會真實的鏡子,許多學者認為在新聞制作的過程中,新聞工作者通過選擇一些信息而排除另一些信息,便創造了框架,如學者Entman(1993)認為,框架在本質上包含了選擇(selection)和凸顯(salience)作用。而“框架”某件事就是去選擇部分事實,透過對問題意義的定義、解讀、道德評估及處理方式的建議等強調方式,讓這部分事實在文本中更加凸顯出來,借此告訴人們什么是至關重要的。[2]

需要指出的是,新聞框架是一個動態的過程,其中包括不同消息來源之間的競爭以及媒體對此事件的自我詮釋。按照Hilgartner&Bosk的說法,在每一個社會的公共議題中,都存在許多不同立場的團體,而媒介是詮釋意義與符號的競爭場域,所以不同立場的消息來源所持有的框架間會彼此競爭。[3]新聞媒體選擇與凸顯哪些意見無疑會影響公眾對特定事件或議題的理解。

本文試圖從微觀層次的框架分析入手,考察現今主流新聞媒體在爭議性公共議題的日常報道中如何呈現各方意見,是否形成多元化的利益表達,我們又該如何理解傳媒的多元化利益表達?

研究方法與類目訂立

本研究采用內容分析方法,分析以新聞報道為主,樣本來自中國期刊網中的中國重要報紙全文數據庫,這個數據庫包括了從2000年到2010年全國500多種重要報紙上發表的840多萬篇文章。研究對象為關于經適房的相關新聞報道。1998年我國實行房改后,“住房保障體系”逐步建構,其中經適房為保障性住房政策的重要組成部分。近年來,隨著房價的高漲與經適房管理問題的頻出,經適房議題作為一個富有爭議性的政策議題備受關注,甚至引發存廢之爭。本研究關注2009年10月至2010年10月間,以“經適房”、“經濟適用房”與“經濟適用住房”為關鍵詞進行搜索,共得到以其為標題的相關新聞報道308篇。

全文從四個維度探討報道中所呈現的意見,即意見表達類型、意見所圍繞的新聞主題、意見發言者以及意見發言方式,這四個維度構成了公眾從新聞中能接收到的意見范圍。

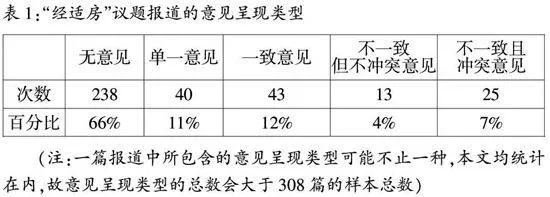

(一)意見呈現類型。意見呈現指的是對于爭議性的話題,新聞報道是如何呈現意見的。本文將意見呈現類型細分為五個類別:(1)無意見被引述;(2)單一意見被引述;(3)一致意見被引述;(4)不一致但不沖突意見被引述;(5)不一致且沖突意見被引述。在具體操作中,筆者首先判斷被引述的話語為敘述事實(無意見),還是發表意見(對政策的評價、原因分析以及政策產生的影響等話語被視為發表意見),然后細化意見的具體類型。這一維度可集中體現報道是否呈現各方的多元立場。

(二)新聞主題。本文選取樣本大致涉及七類主題,包括:(1)政府工作(如政府建設經適房的工作計劃進展,政府的調研視察);(2)違規問題(指經適房建設中出現的違規、腐敗問題及相關處理,如違規出租、出售、面積超大、劣質等問題);(3)經適房制度問題(關于經適房制度本身的報道以及提出的一些新制度,如共有產權、貨幣補貼等);(4)經適房的銷售(包括準入標準與程序,經適房的定價、貸款購買、搖號銷售與上市交易);(5)經適房的具體建設(包括建設資金、建設用地、面積、質量與配套設施等);(6)經適房存廢(如經適房與廉租房的建設比例,取消經適房多建廉租房的相關報道);(7)其他。在具體操作中,筆者首先判斷“經適房”政策的常規報道主要圍繞哪些新聞主題展開,然后分析這些新聞主題是否為公共議題的爭議核心,不同類型的意見主要針對哪些新聞主題。這一維度可集中反映報道所呈現的意見是否圍繞爭議性議題的實質問題展開。

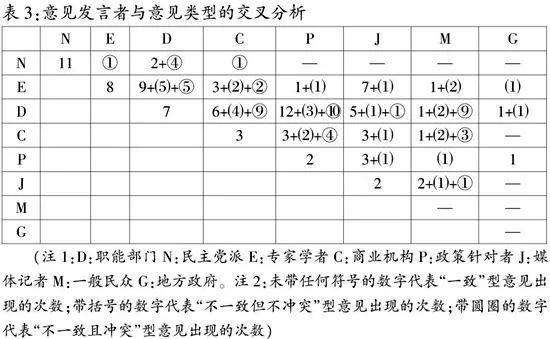

(三)意見發言者。“意見發言者”指每則報道中所出現的不同身份的意見發言者,如某一身份的意見發言者出現2次或2次以上,也以1類來計算。報道中的意見發言者大致被分為八類,包括:(1)職能部門(主要指地方房產管理、住房保障管理、建設、土地管理等行政管理部門);(2)地方政府(包括市和區一級的黨政領導);(3)民主黨派;(4)專家學者;(5)商業機構(主要指房地產商、房產中介);(6)政策針對者(指經適房政策所針對的具體社會群體,如經適房的購買者和房主);(7)媒體記者;(8)一般民眾(指非政策針對者的普通市民)。這一維度主要反映報道中的社會權力結構如何,意見表達主體是否多元化。

(四)意見發言方式。意見發言方式主要有兩種,即“獨白”與“合聲”。[4]前者指一則新聞中只呈現一類意見發言者;后者指一則新聞中同時呈現兩種或兩種以上的提出者的意見,這種意見發言方式容易形成對話。在具體操作中,筆者不僅區分意見發言者的傾向(獨白和合聲),而且還進一步分析意見發言者傾向于與其他群體共同被呈現。這一維度主要考察各方意見之間是否形成多元對話,彼此之間的回應程度如何,在這個話語場中,媒體建構出社會權力群體之間怎樣的斗爭與協商關系。

研究發現

(一)意見呈現類型。如表1所示,在308篇新聞報道中,“無意見”類型出現次數最多,共出現238次(66%),遠遠超過其他意見類型(合計34%),這說明主流媒體關于“經適房”政策的新聞報道多是敘事層面的呈現。自1998年我國實行房改后,“經適房”政策就飽受爭議。但在本文樣本分析中,“不一致且沖突”型意見僅占7%,這說明報道傾向于表達單方利益或有相同利益訴求的意見,回避表達不同或沖突的利益訴求。上述分析表明:目前有關經適房的新聞報道中意見呈現狀況模糊了該議題的爭議性特征,報道探討的深度不夠。

(二)新聞主題。如表2所示,在所有新聞報道樣本中,以“經適房的銷售”為主題的報道最多,共119篇(39%),其次為“政府工作”方面的報道,共67篇(22%),如果將這兩類報道合在一起,可占總篇數的61%,其余的五類主題僅占39%。這表明新聞報道的主題分布不均,介紹經適房銷售的規定及實施方法與政府經適房建設工作的計劃及進展的報道占了絕大多數,而探討政策本身及其違規問題的報道較少。

在報道爭議性公共議題時,為保證公眾的知情權,新聞傳媒應從公眾的關懷出發,明確政策爭議中的核心議題,提供足夠的關鍵性、實質性的信息。因為“新聞的主要目標是盡量增強公眾對于塑造環境的當前事件和議題