建筑的發(fā)展趨勢研究

滑縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 閆 瑋

科技和社會的進步使人們對居住環(huán)境有了更高要求,不僅要求建筑外表具有形式美,而且要求建筑給人們提供一個安全、舒適、便捷的生活環(huán)境。建筑藝術(shù)是建筑師賦予建筑物的靈魂,現(xiàn)代建筑中優(yōu)秀藝術(shù)作品不斷涌現(xiàn),如澳大利亞的悉尼歌劇院、法國的埃菲爾鐵塔和中國的國家體育館鳥巢等,這些建筑都給人類留下了很高的文化價值和審美價值。伴隨著人們對生態(tài)世界的追求,“生態(tài)建筑”登上了人類舞臺,它倡導(dǎo)節(jié)約能源、可循環(huán)利用、回歸自然的設(shè)計理念。未來,不斷進步的科技將使建筑更加智能化,從而給人們提供更為舒適、便捷的生活環(huán)境。本文,筆者就建筑藝術(shù)、生態(tài)建筑和建筑智能化3方面對建筑的發(fā)展趨勢進行探析。

一、建筑形態(tài)藝術(shù)化

建筑藝術(shù)是按照形式美的規(guī)律,運用獨特的藝術(shù)語言,使建筑具有文化價值和審美價值,它是通過建筑形象表現(xiàn)出來的。隨著城市的發(fā)展和人們建筑審美的提升,建筑形象在建筑設(shè)計中的地位越來越突出,建筑的形象包含客觀形象和審美雙重含義,它構(gòu)成手法多樣,對人的感染力也多種多樣。不同特性的建筑要求與之相配的建筑形式,比如紀念性建筑或者其他需要表現(xiàn)莊嚴訴求的公共建筑應(yīng)使用對稱的建筑形式。

二、生態(tài)建筑

1.生態(tài)建筑的概念。生態(tài)建筑是指在建筑的全壽命周期內(nèi),最大限度地節(jié)約資源(節(jié)能,節(jié)地,節(jié)水,節(jié)材)、保護環(huán)境和減少污染,為人們提供健康、適用和高效的使用空間,與自然和諧共生的建筑。

2.環(huán)境友好材料的生態(tài)建筑。美觀、有利于環(huán)保的生態(tài)建筑要面向未來,必須重視材料和能源的數(shù)量和生命周期,使建筑保持旺盛的生命力。環(huán)境友好材料的生態(tài)建筑它完全以天然材料——木材、黏土、土磚——建造而成,并從植物中提取裝飾用材和著色顏料,這一潮流在德國已發(fā)展為“生物住宅區(qū)”。其目標是建立居民入住后就不想遷離的社區(qū),以降低對各種能源的消耗。

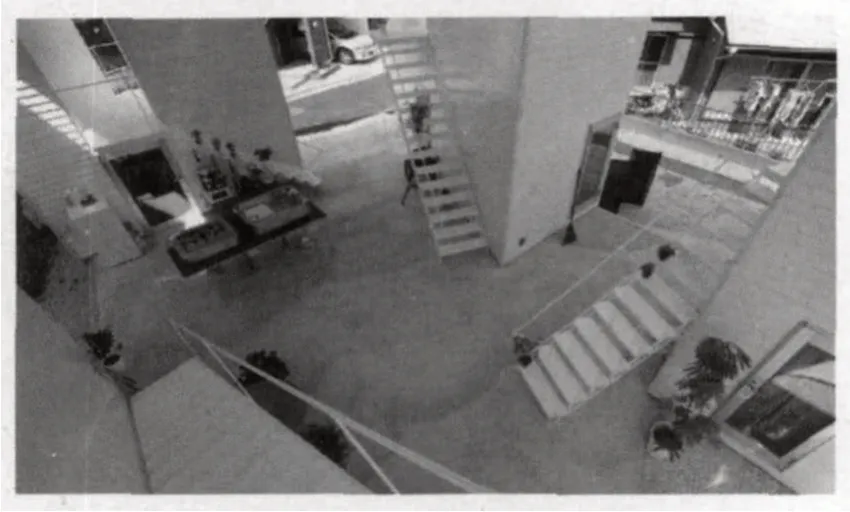

3.整合生物氣候建筑。整合生物氣候建筑不僅考慮美學的問題,而且還從設(shè)備的角度來決定建筑的供熱、制冷和照明。例如在上海的Armoury大廈,該大廈的平面為圓形,電梯、樓梯和衛(wèi)生間組成的服務(wù)核置于外圍一側(cè),內(nèi)部有中庭,中庭被當做空氣井,并在大小與形狀上隨各層的具體情況而變化。

4.使用環(huán)保型建筑材料。

(1)環(huán)保型建筑材料要求親和環(huán)境。環(huán)境親和的建筑材料應(yīng)該耐久性好、易于維護管理、不散發(fā)或很少散發(fā)有害物質(zhì)。

(2)環(huán)保型建筑材料要求節(jié)約資源。要盡可能地使用由可再生原料制成的材料和可循環(huán)使用的建筑材料,最大限度地節(jié)約資源,減少固體垃圾,這樣才符合生態(tài)建筑的發(fā)展道路。

5.生態(tài)設(shè)計。未來建筑的生態(tài)設(shè)計將體現(xiàn)以下幾點:一是最大限度地使用被動式能源系統(tǒng)。二是建筑的最主要的立面最好不要朝向主風向,以減少建筑的熱負荷。三是實現(xiàn)建筑室內(nèi)的自然通風,以減少空調(diào)等降溫設(shè)備的開機時間,降低能耗。四是盡可能地使用自然采光。五是積極利用可再生能源,如在建筑物立面安裝太陽能板等。

三、智能建筑

今后,建筑科技將圍繞保護環(huán)境、節(jié)省資源、降低能耗展開。建筑智能技術(shù)的發(fā)展要為生態(tài)、節(jié)能、太陽能等在各種類型現(xiàn)代建筑中的應(yīng)用提供技術(shù)支持,實現(xiàn)生態(tài)建筑與智能建筑相結(jié)合。建筑智能技術(shù)是以建筑為平臺,兼?zhèn)浣ㄖO(shè)備、辦公自動化及通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),集結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)、服務(wù)、管理及它們之間的最優(yōu)組合,向人們提供一個安全、高效、舒適、便利的建筑環(huán)境。

1994年,來自15 個國家的科學家在美國討論時提出了“生命建筑”的概念,生命建筑具有“大腦”,它能以生物的方式感知建筑內(nèi)部的狀態(tài)和外部環(huán)境,并及時作出判斷和反應(yīng),一旦災(zāi)害發(fā)生,它能進行自我保護。比如日本開發(fā)成功的智能化主動質(zhì)量阻尼技術(shù),當?shù)卣鸢l(fā)生時,生命建筑中的驅(qū)動器和控制系統(tǒng)會迅速改變建筑物內(nèi)的阻尼物的質(zhì)量,從而改變阻尼物的振動頻率,以此來抵消建筑物的震動。除此之外,生命建筑還能自我康復(fù),美國伊利諾斯大學已研制出生命建筑自我康復(fù)的方法,它的執(zhí)行元件是充有異丁烯酸甲醋黏結(jié)劑和硝酸鈣抗蝕劑的小管,當生命建筑出現(xiàn)裂縫時,小管斷裂,管內(nèi)物質(zhì)流出,形成自愈的混凝土結(jié)構(gòu),這完全像人體血液中的血小板,能夠填塞創(chuàng)口,使肌體康復(fù)。

生命建筑的發(fā)展離不開智能建材,智能建材除作為建筑結(jié)構(gòu)外,還具有其他一種或數(shù)種功能的建筑材料,如一些智能建材具有呼吸功能,可自動吸收和釋放熱量、水汽,能夠調(diào)節(jié)智能建筑的溫度和濕度。

光學纖維技術(shù)、納米技術(shù)、聲控技術(shù)和有效利用自然能源是建設(shè)智能生態(tài)建筑的關(guān)鍵技術(shù)之一,隨著科技的進步,這些技術(shù)日趨成熟。建筑智能化已不再是夢想,在不久的將來,智能建筑將被廣泛的修建,以造福人類。

綜上,進入21世紀,人們對建筑的要求不再局限于使用功能上,崇尚藝術(shù)、追求生態(tài)和建筑智能化將成為建筑師們設(shè)計的主流思想。在2009年12月舉行的哥本哈根大會上,我國已將生態(tài)建設(shè)列入工程計劃里,鄭重地向世界作出承諾,到2020年,中國單位GDP二氧化碳排放量將比2005年下降40%~50%。世界各地頻繁的地震將要求建筑物向智能化發(fā)展。諸如這些都引領(lǐng)著建筑走藝術(shù)化、生態(tài)化和智能化的道路,可以想象,未來建筑將為人們提供一個人造的生態(tài)環(huán)境。