圖片與圖表融合——培養(yǎng)學生能力的重要途徑

張小紅

(如東縣實驗中學 江蘇 如東 226400)

人教版初中化學第四單元《物質構成的奧秘》在初中化學教學中處于核心地位, 也是學生學習過程中幾大分化點之一,而該單元第一節(jié)《原子的構成》則是產生分化點的第一站。 如果能消除該分化點,對學生了解物質的微觀構成,理解化學反應實質,培養(yǎng)學生能力都有著舉足輕重的作用。 筆者在教學過程中精選圖片、巧用圖表,注意圖片與圖表的有機結合,有效幫助學生突破了學習難點,減少了分化,幫助學生樹立了化學“好學”的信心。

以下以該節(jié)幾則圖片與圖表的巧妙運用為例,談談圖片與圖表融合在培養(yǎng)學生能力中的作用。

一、以圖識圖,挖掘深層的隱含信息

前“圖”指圖片、圖表,后“圖”指意圖。 筆者在認真閱讀、分析教材的基礎上,根據圖片與圖表的信息,揣摩編者意圖,引導學生挖掘圖表的隱含信息,增強文本的可讀性。

圖1 原子的構成示意圖

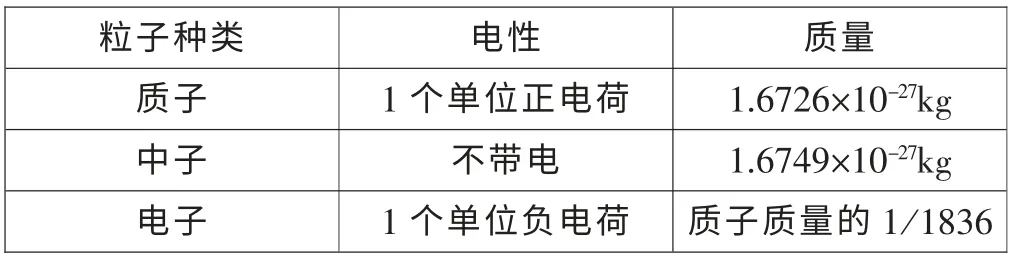

表1 構成原子的粒子的電性和質量

由教材P70 圖1 原子的構成示意圖,不僅可獲得原子構成的顯性信息,同時還能挖掘一些隱性信息:①原子不是實心球體;②原子是由原子核和電子構成,電子在原子核外運動;③原子核帶正電,電子帶負電;④原子核的體積很小, 原子核外有很大的空間; ⑤原子核也不是不可分割的實心球體,它的內部存在電性不同的2 種粒子:帶正電(質子)、 不帶電(中子) ;⑥原子核帶正電的原因由質子的電性決定;⑦該原子中存在粒子數量如下:質子3 個、中子3 個、電子3 個;⑧如果借助于課本表1 構成原子的粒子的電性和質量, 還能得出原子不顯電性的原因,以及原子的質量主要集中在原子核上。

其中①- ③為顯性信息,以圖代文。 將抽象內容形象化、具體化、文字化,便于學生對原子的構成獲得感性認識。

④-⑧為隱性信息, 其中④旨意培養(yǎng)學生細致入微的觀察力、洞察力。 通過閱讀數據、分析數據,捕捉有效信息。 編者的意圖則是借助于原子的直徑與原子核直徑的大小關系(約為104~105倍),暗示原子核相當于原子來說,其體積很小(約為原子體積的1012~1015之一)。 另外從教材內容呈現角度來說,相對于課本圖2 原子的體積很小這則圖片,以及課本P71 第一小節(jié)原子核及原子體積大小關系的形象描述已經先行一步。 既為后續(xù)學習打下基礎,又能從數據間點滴的動態(tài)變化,培養(yǎng)學生的數形結合的能力。

圖2 原子的體積很小

⑤-⑦旨意引導學生觀察原子核的構成、 分析原子核帶正電的原因,弄清核電荷數=質子數=電子數,三者之間數量關系。 也為日后學習原子的類別、元素種類取決因素提供最直接的依據,該內容同時還是盧瑟福原子結構理論的縮影,體現物質的可分性。

⑧則是圖片與圖表的有機重組,使得學習內容達到最優(yōu)化。 有助于突破本節(jié)內容的難點之一,原子的質量主要集中在原子核上,也為“相對原子質量約等于質子數加中子數”這一結論提供理論依據。

圖片與圖表巧妙結合,將學習中最重要的內容或顯或隱地呈現出來, 將教材中最核心的內容挖掘出來,將最難的內容分解出來, 猶如一個超高亮放大特寫鏡頭,把隱性的內容顯性化、清晰化。

美國課程專家古德萊認為:理想的課程,文本的課程,感悟的課程,運作的課程,經驗的課程。 因此根據教學內容,尋找“教材編寫意圖”和“學生認知水平”兩者結合點,將圖片與圖表有機重組,挖掘其潛在的教學功能,使加工處理后的教材內容, 更靠近學生思維最近發(fā)展區(qū),更利于學生在感悟中自主學習。

二、以圖織網,建立合理的知識體系

知識體系是指人類在實踐中所獲得的認識的相互聯(lián)系的整體。 肖川先生認為:一門課程的知識是一個龐大的網絡系統(tǒng),猶如一個鏈條,如果這個網絡哪里出現了斷裂,就不容易做到“綱舉目張”、以簡馭繁。 課堂教學如果只教給孩子一些知識,不成體系,應從更長遠考慮。因此圖片與圖表這種特殊的教學語言,僅給予學生獲得零碎的的知識還遠遠不夠,必須要求學生通過識圖→析圖→賞圖→解圖,將獲取的知識由點串聯(lián)成線,由線編織成網,從而建立富有高度引領的知識體系。 借助于上述圖片與圖表,教師可引導學生自主建立如下的知識體系:

清晰合理的知識網絡圖,便于學生從整體上感知原子的構成, 以及構成原子各粒子之間邏輯關系和異同點。 而且該體系對于解決課本P-72 書后習題2“以氧原子為例,說明構成原子的粒子有哪幾種。 它們是怎樣構成原子的?為什么整個原子不顯電性?”,具有引領作用。同時便于學生將已學知識(分子)和后續(xù)學習內容(離子、元素)納入原有的知識體系,從而形成以原子為中心,輻射到分子、離子以及宏觀元素概念,進一步演繹到單質、化合物,這樣編織成一個縱橫交錯、又有著千絲萬縷聯(lián)系的知識網絡圖。

動態(tài)化的知識網絡圖便于學生不斷豐富、修正和發(fā)展認知結構,加深學生對知識的理解,培養(yǎng)學生邏輯思維能力、概括能力,提高學生理解力,使得學習富有前瞻性、延續(xù)性、挑戰(zhàn)性。 學生會在以后學習、工作中遇到問題從全局考慮,統(tǒng)籌安排,對前沿動態(tài)保持高度關注,能尋求新的生長點。

三、圖表呼應,豐富學習內容

鑒于原子的構成涉及到微觀領域,學生較難形成感性認識。 若巧妙將本節(jié)圖、表資源整合,相互補充,則可達到珠聯(lián)璧合的效果。

表2 幾種原子的構成

以圖1 與表2 的組合為例,圖1 原子的構成示意圖僅以鋰原子為例,描述其構成情況,而表2 則介紹5 種原子的構成,大大豐富學生想象中的原子世界,讓學生感受多姿多彩的原子世界。 同時也是對圖1 鋰原子中質子數與中子數相同的補充說明。 實際上有些學生在閱讀、分析、提取相關信息時,未必能捕捉出鋰原子中各粒子數的情況,通過表2 的閱讀后又可以讓學生重新審視圖1 的原子構成,獲得一些感性認識。另外根據表2 中5種原子的構成情況,引導學生發(fā)揮自己的想象,在自己的腦海中模擬出類似于圖1 的5 種原子的構成示意圖,實現圖與表的轉換,盡可能讓學生認識并感受一個真實的微觀世界。 總之圖1 與表2 的巧妙處理,不僅使學習內容更加豐富多彩,相得益彰,同時降低部分學習困難生的學習難度,調動學習優(yōu)等生的積極性,進一步培養(yǎng)學生的空間想象能力。

再如圖1 和圖2 的組合,圖1 原子核的直徑與原子的直徑大小關系間接體現原子和原子核的相對大小,但借助于圖2 則能形象說明原子的實際體積很小,以及相對于原子核來說,又如此之大,其內部有廣闊的空間。 從某種角度來說,圖2 是對圖1 原子大小的補充說明。 這種特殊的教學資源等同于文本, 但比文本更生動形象,豐富了學生的學習資源,讓學生體驗學習內容的五彩繽紛。

值得一提的是,使用圖片與圖表時,要用質疑、變通的眼光看待它們,如課本圖1 中原子核的直徑與原子的直徑大小比例不對應, 該如何用變通的眼光加以改造,達到為我所用的目的。 以及課本P70 表2 再利用,實際教學過程中可以添加一行與一列。 其中一行添加“鎂原子的構成”, 添加鎂原子的構成意圖是與鈉原子的構成作比較, 讓學生通過數據感受一個鈉原子與鎂原子實際質量的大小,便于學生將課本知識與P72 習題4“現有質量相同的鈉、鎂、鋁三塊金屬,哪一種金屬含的原子最多? 哪一種金屬含的原子最少?為什么?”聯(lián)系起來,表格的巧妙處理,啟發(fā)學生加強宏觀物質質量與微觀構成的緊密聯(lián)系,培養(yǎng)學生抽象思維能力和發(fā)現、探索解決實際問題的能力;一列添加“相對原子質量”,鼓勵學生從P152 相對原子質量表中查閱5 種原子的相對原子質量,引導學生發(fā)現相對原子質量≈質子數+中子數。 從而多角度、 多渠道獲取知識,數據分析與理論解釋(1 個質子的質量為1.6726×10-27kg,1 個中子的質量為1.6749×10-27kg,而碳12 原子實際質量的1/12 約為1.66×10-27kg, 即1 個質子的相對質量≈1 個中子的相對質量≈1, 即相對原子質量≈質子數+中子數)同行,達到“殊途同歸”的效果。

以上是我對《原子的構成》中圖、表應用在實際教學中的一些看法,初中化學教材中可挖掘的圖、表還很多,只要我們靜下心來,潛心研究教材,將加工改造后的教材創(chuàng)造性用于課堂教學, 給予學生適度思考空間與時間,我深信長期以往學生的多種學習能力,特別是質疑與反思,概括與創(chuàng)新能力將會得到長足的發(fā)展,“挖掘圖表功能, 培養(yǎng)學生能力”——將會成為化學課堂上一道亮麗的風采。

[1] 肖川.教育的使命與責任[M].長沙:岳麓書社出版社,2007:6-7