“化學反應速率”的教學創新

劉 美

(南京師范大學附屬中學 江蘇 南京 210003)

為了“更新人才培養觀念,探索并推行創新型教育內容和方法,突出培養學生的科學精神、創造性思維和創新能力[1]”,江蘇省教育學會創造教學專業委員會在我校召開了主題為:“體現培養創新型學生目標的課堂提問”的活動,邀請了3位江南一帶重量級的優秀教師,圍繞此次活動的主題,以人教版化學選修4教材的第二章第一節《化學反應速率》的內容,開展了“同課異構”。筆者將這次活動中3位教師在教學設計、課堂提問、實驗設計、學生活動方面的部分創新和亮點簡單呈現出來。

一、教學設計亮點突出

3位教師的教學設計都圍繞著三個方面進行:1.回顧必修2化學反應速率的有關知識,讓學生實現由定性向定量的轉變;2.化學反應速率的測定;3.總結提升和鞏固遷移,鞏固化學反應速率計算的系列知識。他們對教學過程的設計都非常新穎,過程如下:

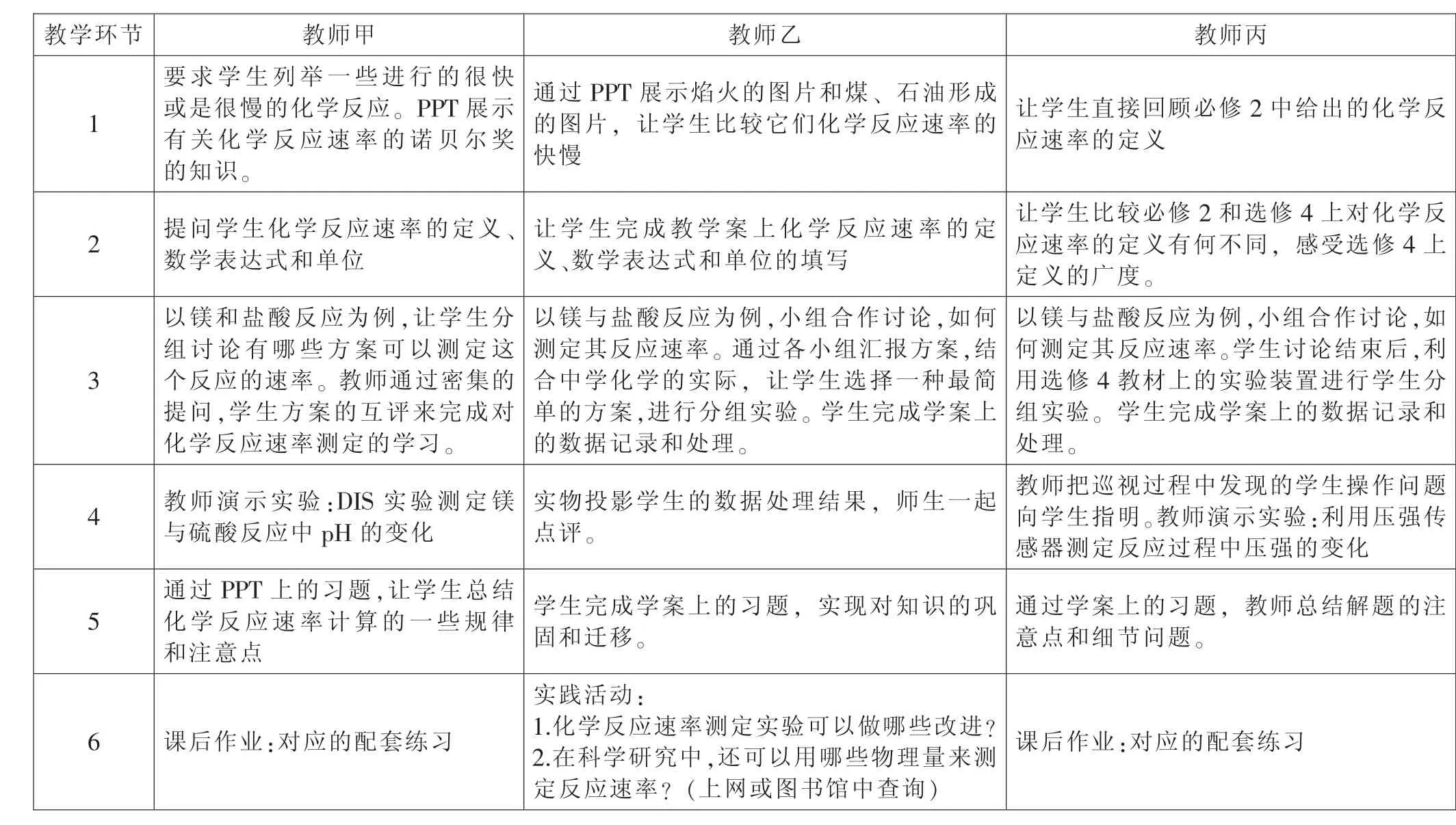

表1 教學過程設計

二、課堂提問設計新穎

本次活動的主題就是“體現培養創新型學生目標的課堂提問”,3位老師在課堂上提問的密度都很大,問題的設置非常具有創新性。如:在實施第一部分教學時,教師乙的提問是“現在我們來看一下日常生活當中的一些化學反應:節日中焰火和煤、石油的形成,上述化學變化過程進行的快還是慢呢?”學生回答:“節日中焰火化學反應進行的很快,而煤、石油的形成則很慢。”教師乙馬上追問:“日常生活中你希望上述化學反應速率快還是慢呢?”學生回答:“希望焰火燃放的慢一點,煤、石油形成的快一點。”教師乙接著說:“焰火進行的慢,可以讓美麗更持久一些。世界上因為能源引發的戰爭一直沒有停歇過,所以我們希望煤、石油形成的快一點。人類研究化學反應速率總是有希望的,希望能控制反應速率。食物的變質你認為是快還是慢呢?”學生此時面露難色,說:“比焰火反應進行的慢,比煤、石油的形成進行的快。”教師乙繼續發問:“那到底是快還是慢呢?”學生說:“不好回答。”教師乙接著說:“定性的描述不好表示一個反應到底是快還是慢,我們需要定量的描述化學反應速率,這在必修2中已經學過。”這一系列的發問不僅成功的實現了由定性描述向定量描述的轉化,而且在提問中讓學生意識到我們學習化學反應速率是為了控制反應速率,讓反應按我們希望的快慢去進行,為第二節《影響化學反應速率的因素》的學習埋下伏筆。同時教師乙由反應速率問題,想到能源危機帶來的國家之間的戰爭,讓同學們聯想到解決了速率問題,就有可能解決能源的危機,有可能為世界帶來和平。在圍繞鎂與稀鹽酸的反應進行討論和實驗時,教師甲主要是通過在一個學生提出的方案后由令一位學生進行評價,從而引出下一個問題的討論,讓學生把一個個問題傳遞下去,極大地調動了課堂的氣氛。教師乙對“以鎂與鹽酸反應,小組合作討論如何測定其反應速率”的問題設計非常有梯度,如下:

(1)從反應速率定義和反應提供 H+、Mg2+、Mg、H2四個變量思考,選取什么變量測量?(理論)

(2)從中學實驗操作可行性考量,哪些變量可以用來測定反應速率?(實踐)

這樣,學生在圍繞問題進行討論的時候就比較容易展開。

三、實驗創新獲得好評

化學是以實驗為基礎的學科,化學實驗的創新歷來是化學公開課的一大亮點。

在探討化學反應速率測定時,3位教師都是圍繞“鎂與稀鹽酸的反應”來進行討論和實驗的。如下:

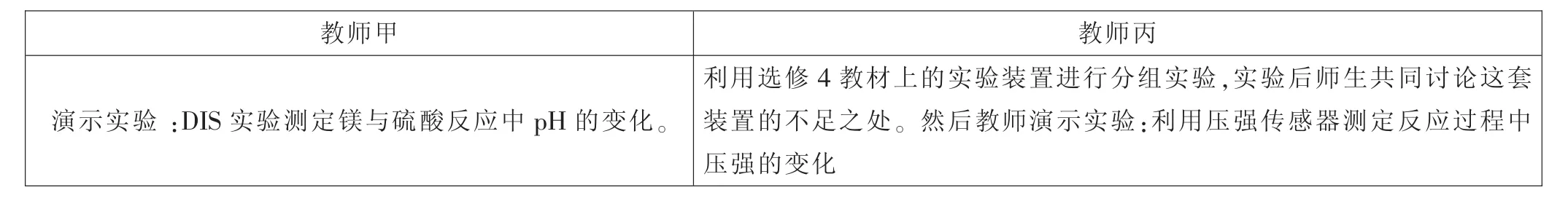

表2 實驗創新

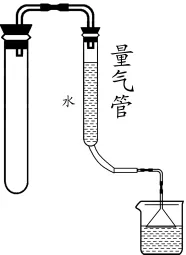

教師乙是通過師生共同創新設計的分組實驗:

(一)實驗裝置

(二)實驗步驟

(1)向裝有鎂條試管中倒入20mL 0.7mol/L 的鹽酸。

(2)每隔15s記錄體積變化(如表3所示)。

(3)進行數據處理,填寫實驗報告。

(三)實驗數據及處理

(1)氣體體積與時間關系。

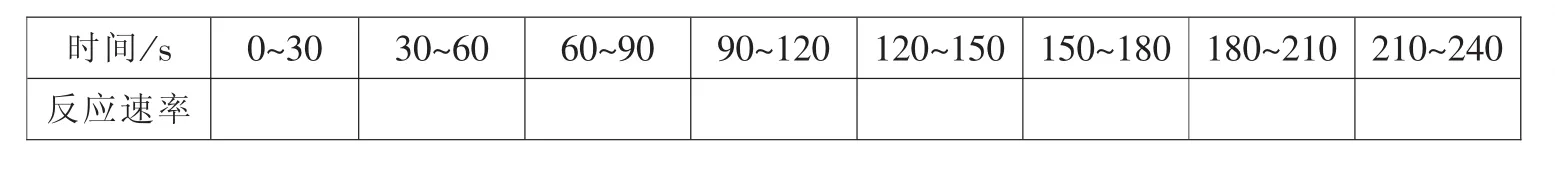

(2)計算以mL·s-1為單位計算每30s時間間隔內的反應速率(如表4所示)。

在坐標紙上作出反應速率對時間的圖像。

教師甲和丙利用新技術進行的演示實驗,讓學生真實地感受到科技的發展對化學的影響。教師乙在課堂中引導學生進行實驗創新,很好地培養了學生的創造性思維和創新能力,并要求學生進行數據處理,為學生以后的科學研究打下基礎。

四、學生成為課堂活動的主角

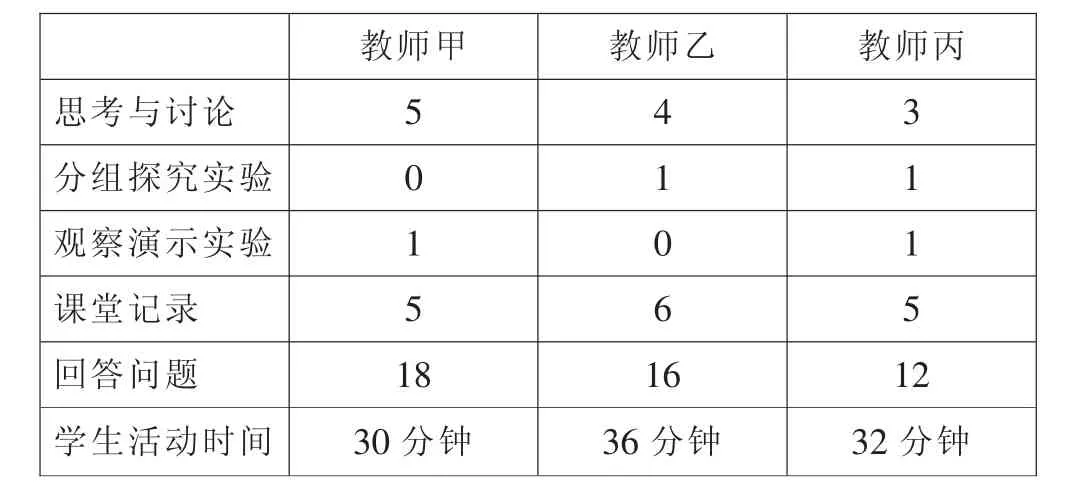

從表5所列出的學生活動的內容、次數和活動時間可以看出,這3節課中,學生都是課堂活動的主角。學生都表現出強烈的學習愿望,積極參與課堂活動,動手實驗,思考回答問題。

表3 數據記錄

表4 數據處理

表5 學生活動的統計

三位教師的教學,特色鮮明,各有所長。教師甲注重學生思維能力的訓練,通過頭腦風暴式的提問,提出假設進而討論;教師乙注重學生在探究中學習化學知識,既有課堂探究,也有課外活動作業,培養學生的的研究精神和創造精神;教師丙注重從課本出發,緊緊依托教材,因材施教。總之,他們在教學過程中都是圍繞著這次活動的主題,很好地實踐了“創新人才培養模式”條文中指出的“注重學思結合、注重知行統一、注重因材施教[2]”的“三個注重”的方針,讓聽課者受益良多。

[1] 江蘇省中長期教育改革和發展規劃綱要(2010~2020).南京:江蘇省人民政府公報,2010

[2] 教育部.國家中長期教育改革和發展規劃綱要 (2010~2020)[M].北京:人民出版社, 2010