非小細胞肺癌發生骨轉移與骨相關事件的相關風險因素分析

李 巍 張新紅 孟四平 薛慧子 王 珂

(ThePracticalJournalofCancer,2023,38:0164~0166)

肺癌屬惡性腫瘤的一種,以非小細胞肺癌(NSCLC)最為常見。由于NSCLC發病早期無典型癥狀,大部分患者初診時病情已發展至中晚期,約30%~40%的NSCLC患者甚至出現骨轉移,對患者生命安全及生活質量均造成嚴重影響[1-2]。因骨轉移引發的骨放射治療、脊髓壓迫、病理性骨折、惡性高鈣血癥、骨折手術等均統稱為骨相關事件(SREs)。大量數據顯示[3-4],約40%的骨轉移患者發生SREs。一旦骨轉移患者發生SREs,其生活質量將大大下降,增加患者及家庭的生活負擔。現階段,臨床對于NSCLC骨轉移患者的治療主要采用放療及化療等手段聯合應用,但部分患者預后不佳。鑒于此,本研究對NSCLC骨轉移患者及SREs發生的相關因素進行分析,以制定相關干預方案以改善預后。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2017年3月至2020年9月我院收治的NSCLC患者296例,本研究獲倫理委員會批準。其中男性200例,女性96例;年齡37~86歲,平均年齡(61.59±3.57)歲;腫瘤分期:Ⅰ期30例,Ⅱ期56例,Ⅲ期68例,Ⅳ期142例;病理類型:鱗癌90例,腺癌194例,腺鱗癌12例;影像學分型:中央型肺癌104例,周圍型肺癌192例。

1.2 入選標準

納入標準:均經病理組織學檢查明確為NSCLC;經骨病灶穿刺活檢,或經磁共振、X線平掃、骨掃描等明確為惡性腫瘤骨轉移;病歷資料完整;患者及家屬均知曉本研究,簽署知情同意書。排除標準:合并其他系統惡性腫瘤;初診在診斷骨轉移時已發生其他骨相關事件,包括脊髓壓迫、病理性骨折等;伴有其他臟器功能異常;精神疾病,無法配合完成本次研究者。

1.3 方法

對患者進行1~45個月隨訪,平均隨訪時間為(22.53±3.61)個月,依據是否發生骨轉移分為轉移組(118例)及未轉移組(178例),收集患者一般資料,包括性別、年齡、腫瘤分期、病理類型、影像學分型等。另根據NSCLC骨轉移患者中是否發生SREs分為有SREs組(67例)及無SREs組(51例)。

1.4 觀察指標

分析NSCLC患者發生骨轉移的相關危險因素,另對NSCLC骨轉移患者發生SREs相關危因素進行分析。

1.5 統計學分析

2 結果

2.1 NSCLC患者骨轉移相關影響因素

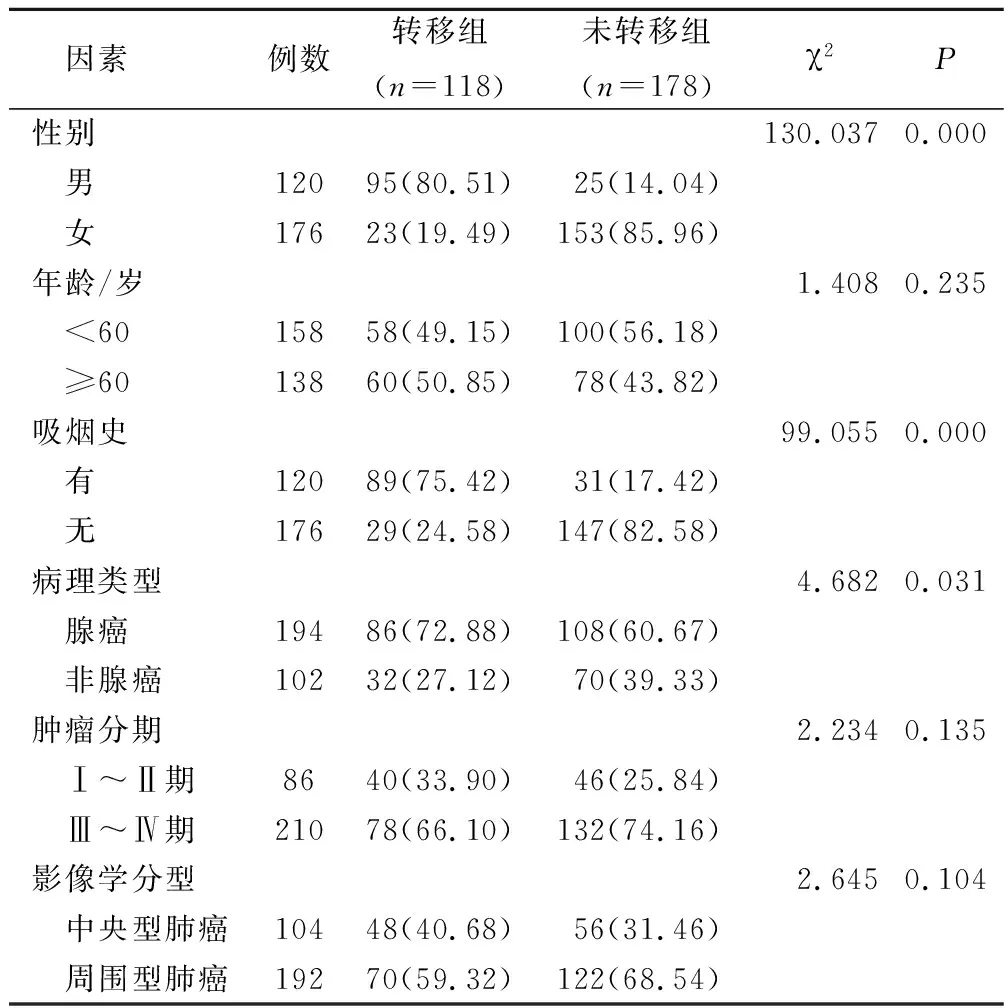

2.1.1 NSCLC患者骨轉移單因素分析 轉移組男性、存在吸煙史、腺癌比率均高于未轉移組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 影響NSCLC患者骨轉移的單因素分析(例,%)

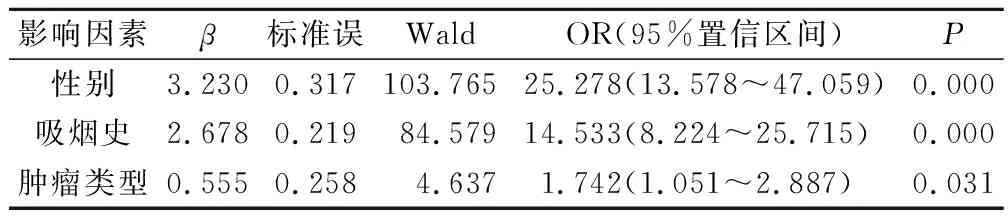

2.1.2 NSCLC患者骨轉移多因素分析 性別、吸煙史、腫瘤類型是影響NSCLC患者骨轉移的獨立危險因素(OR值≥1,且P<0.05)。見表2。

表2 影響NSCLC患者骨轉移的多因素分析

2.2 NSCLC骨轉移患者發生SREs相關影響因素

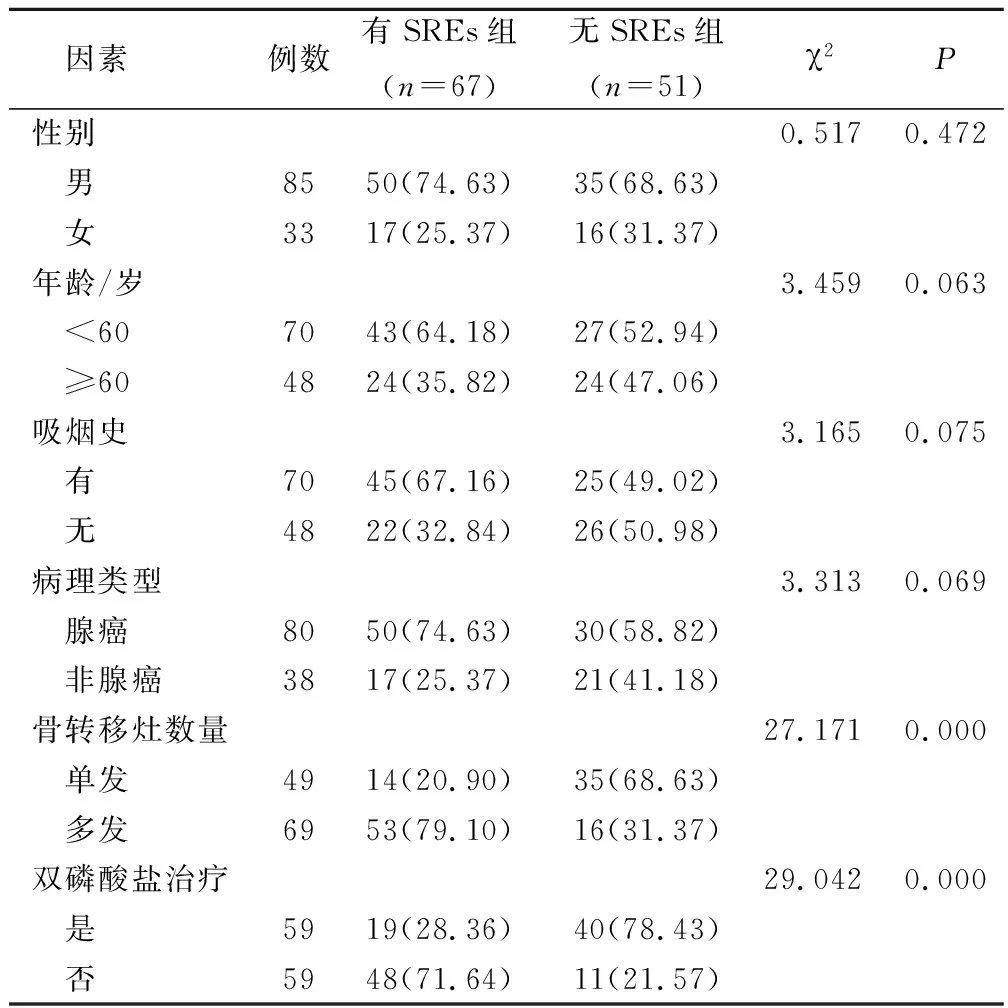

2.2.1 NSCLC骨轉移患者發生SREs的單因素分析 有SREs組多發骨轉移及未及時行雙磷酸鹽治療比率高于無SREs組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 NSCLC骨轉移患者發生SREs的單因素分析(例,%)

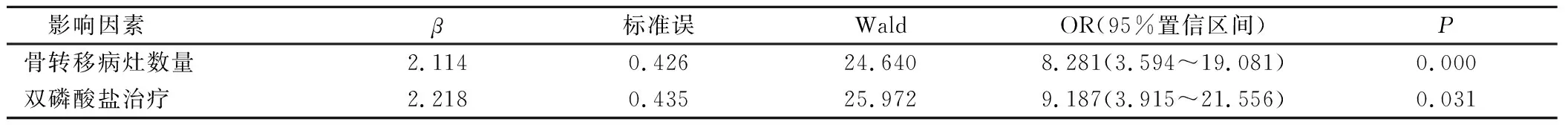

2.2.2 NSCLC骨轉移患者發生SREs的多因素分析 骨轉移病灶數量、雙磷酸鹽治療是NSCLC骨轉移患者發生SREs的獨立危險因素(OR值≥1,且P<0.05)。見表4。

表4 NSCLC骨轉移患者發生SREs的多因素分析

3 討論

骨骼是晚期NSCLC常見的轉移部位,近年來,隨著抗癌治療的不斷改進及發展,晚期NSCLC患者生存時間得到有效延長,但骨轉移及骨骼并發癥出現幾率亦明顯上升[5]。研究顯示[6-7],NSCLC患者發生骨轉移主要為溶骨性破壞。由于肺癌細胞轉移至骨骼中釋放大量的可溶性介質,從而激活破骨細胞,而破骨細胞釋放的細胞因子又可進一步促使腫瘤細胞分泌骨溶解介質,加快骨質破壞、吸收、溶解,使患者出現病理性骨折、劇烈骨痛等SREs[8-9]。

本研究結果顯示,轉移組男性、存在吸煙史、腺癌發生率均高于未轉移組,性別、吸煙史、腫瘤類型是影響NSCLC患者骨轉移的獨立危險因素。分析其原因可知男性患者存在較長時間的吸煙史,煙草中含有的尼古丁等有害成分易對肺部組織造成損傷,吸煙史越長,肺部損傷越嚴重,肺癌發生率越高,骨轉移風險越大[10]。本研究中有SREs組多發骨轉移及未行雙磷酸鹽治療發生率高于無SREs組,骨轉移病灶數量、雙磷酸鹽治療是影響NSCLC骨轉移患者發生SREs獨立危險因素。究其原因可知NSCLC多發性骨轉移患者因病變累及多處骨骼,使得各病變骨骼受損,隨著病情發展可進一步引發病理性骨折等一系列SREs表現[11]。雙磷酸鹽是近年來臨床用于治療抗代謝性骨病的新藥,可通過抑制破骨細胞介導的骨吸收作用,減輕骨轉移患者疼痛感,降低SREs發生率[12]。對于NSCLC骨轉移患者臨床應激及時給予雙磷酸鹽治療,以誘導破骨細胞凋亡,抑制破骨細胞對骨組織產生的破壞,降低血鈣水平,進而延遲或防止SREs的發生,有利于緩解患者病情,改善生活質量[13]。

綜上所述,男性、吸煙史、腺癌是NSCLC患者發生骨轉移的獨立危險因素,多發轉移及未行雙磷酸鹽治療的NSCLC骨轉移患者SREs發生幾率更高,在臨床上需給予積極干預。