簡論上海主流報紙的社論

2012-12-29 00:00:00顧佳余夢陶藝音王穎

新聞愛好者 2012年14期

【摘要】上海的發展舉世矚目,但作為中國的經濟中心、國際性大都市,上海卻缺乏與其城市地位和身份相一致的“重量級”媒體。本文對上海主流報紙的社論進行考察,并與《南方都市報》進行比較后發現,無論是數量還是內容,上海主流報紙都遠遜于《南方都市報》。這一現象值得上海反思。

【關鍵詞】上海;報紙;社論;南方都市報

社論,被譽為“報紙的心臟”。不同于一般的評論性文章,一報之社論往往具有代表媒體乃至政黨、政治團體等直接發言的喉舌與輿論的功能。在本文中,我們選取了上海頗有代表性的3家主流媒體——《文匯報》、《新民晚報》及《東方早報》,就其2009年1月至2010年4月的社論欄目與《南方都市報》(以下簡稱《南都》)進行對比,分析異同,以較得失。

《南都》社論統計

《南都》創刊于1995年3月,定位為城市綜合類報刊。1997年1月由周報改版為日報。至2000年,時任該報主編的程益中提出“新主流媒體”概念,[1]《南都》開始轉向主打時政新聞的嚴肅報紙路線。

2004年,《南都》“時評版”改版,將原來簡單的“時評版”改成“社論版”和“個論/眾論版”,改版后的時評版在操作上更趨規范與成熟。社論版還成為《南都》唯一完全不接受廣告的版面,基本上做到日均1篇社論,有的時候會同時刊登兩篇社論,這在全國報業發展上又走在了前面。[2]

在我們所截取的2009年1月1日至2010年4月30日期間,《南都》秉持改版以來的傳統,堅持每日刊載1篇甚至2篇社論,總計發表488篇。深入分析《南都》社論的內容構成:按區域來看,關注廣東省內事件的社論共138篇,關注外省及全國性事件的內容為314篇,關注國際事件的內容為36篇。按主題分,關注中央及地方政治、政策的內容為138篇,占全部內容的28%;關注經濟的內容為93篇,占19%;關注社會民生的內容共210篇,占43%;其他47篇,占10%。目前,《南都》在廣州、深圳、東莞、佛山、珠海、中山零售量居第一,是珠三角地區發行量最大、覆蓋面最廣、讀者忠誠度最高的報紙。

上海主要媒體與《南都》之社論比較

首先是《文匯報》。

《文匯報》是一張立足上海、面向全國,以知識分子為主要讀者對象的綜合性報紙。盡管《文匯報》多年來標榜以知識分子為讀者群,副刊版面的設置也與上海市委機關報《解放日報》有所區隔,但從時事新聞版面來看,與黨報《解放日報》面目依稀相近。

一些基本數據的比較。從發布數量來看,在2009年1月到2010年4月的統計區間內,《南都》社論為488篇,《文匯報》社論為26篇。前者平均每天1篇,后者平均每月1.6篇。從數量上來看,兩者不在一個量級上。

從發布時間來看,《南都》社論除個別節假日,基本確保每天1篇,有時甚至是2篇,分布時間相當平均;《文匯報》社論的發布時間則較為隨意,單純看時間沒有特別規律,而細究其內容,基本上每篇社論都有其發布背景。從版面占位來看,《南都》有專門的評論版,社論一般作為評論版的頭條;《文匯報》沒有開設社論版,社論大多發布在頭版,但沒有固定位置,有時也會出現在二版或三版。

內容比較。如表1所示,從內容上看,兩者相差懸殊,基本關注點幾乎沒有重合。

表1:文匯報2009年1月~2010年4月社論主題分類情況匯總

地域比較。《南都》社論64%為全國性議題,28%為本地內容,更關注全國其他區域;而《文匯報》社論89%關注本地議題,僅11%為全國性議題,明顯偏重上海選題。

其次是《新民晚報》。

《新民晚報》是文匯新民聯合報業集團所屬的面向廣大市民的綜合性報紙,是一張晚報性質濃郁的報紙,其辦報的思路更多注重于文化或者說海派文化內涵的傳播與發揚。

《新民晚報》評論版一般出現在周一至周五,版面基本在A02~A03,有時候也會出現在A05~A06。《新民晚報》在我們所統計的時期內,沒有發表過任何社論。因此,我們以它的主要評論欄目“今日論語”為比較對象。“今日論語”是《新民晚報》的一個言論欄目。早先由著名報人林放(即趙超構先生)主持,以后歷任總編輯都是該專欄的常客,是該報的重要品牌欄目。

內容比較。從評論內容的主題來看,兩者都十分關注社會民生,晚報的關注度比例為55%,《南都》為43%;對于中央及地方政治、政策的關注度方面,《新民晚報》和《南都》分別為28%和21%;差別比較大的在于對經濟事件的關注,《新民晚報》僅為7%,而《南都》則接近20%。此外,《南都》對于國際事件的關心則遠超《新民晚報》,《新民晚報》在前述日期內僅有1篇針對國際事件的評論。

區域比較。《新民晚報》與《南都》均更關注外地及全國性內容,其關注度比例分別為72%和64%。因此,從上述比較結果而言,撇開是否有社論不談,同為區域性都市類綜合性報紙,《南都》更像一份政經類大報,并像它所宣告的那樣,朝著“辦中國最好的報紙”的目標前進,具有全國性甚至國際性的視野和關懷。

最后是《東方早報》。

《東方早報》2003年7月7日創刊于上海,覆蓋蘇浙滬三地,強調對主流人群的影響力,報道風格偏于宏觀視野和深度挖掘,是一份政經綜合類報紙。它自成立以來,一直非常注重評論。最初設置以整個A2版為評論版,包括“早報短評”、“早報自由談”、“東方評論”、“報刊觀點”4個欄目。改版后,在A22~A23版設置社論來信和觀察分析版,包括“東方評論”、“傳媒觀點”、“來論”、“早報自由談”、“社會觀察”、“新師說”等欄目。《東方早報》評論版的設置接近歐美風格,但其最貼近社論的“東方評論”均為署名評論,來源有兩方面:一方面是首席評論員,主要是魯寧;一方面是特約評論員,其中發表數量以特約評論員居多。

發布數量比較。從發布數量來看,在統計區間內,《南都》社論為488篇,而《東方早報》無相應的社論欄目。我們以其最受重視的“東方評論”作為比較對象。在統計時間內,“東方評論”每周一至周五定期發表,但其中首席評論員評論僅為89篇,不定期刊出,而其余皆為特約評論員文章。《東方早報》的首席評論員文章雖然也是針對當前熱點進行評論,但是刊出時間上存在不確定性,數量上與《南都》相比較為懸殊。

區域比較。比重接近,“避近就遠”。《南都》是一份省級報紙,本地話題占28%,不到三分之一;《東方早報》為28篇,占32%,略高于《南都》。受制于本地的新聞宣傳環境影響、避免與本地有關部門發生“沖突”等因素,可能是兩家報紙把“眼光”放在外地的原因之一,相對于本地監督,異地監督的環境相對“寬松”,批評也更嚴厲。

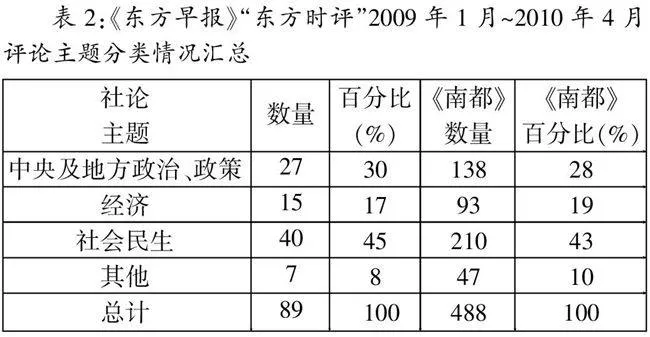

內容比較。《南都》和《東方早報》的定位都是都市報,為同一行政級別,受眾定位較為接近,因此,在關注內容方面有較強的接近性,如表2所示。總的來說,兩者內容上的一致特點是都與普通人群切身相關的熱點內容,這也符合兩報的大眾定位。

表2:《東方早報》“東方時評”2009年1月~2010年4月評論主題分類情況匯總

從上述數據我們可以看到,在《文匯報》、《新民晚報》和《東方早報》3份報紙中,盡管在數量上都無法同《南都》相比,但從百分比中可以看出《東方早報》與《南都》十分接近。

結 論

定位決定方向。《文匯報》與《南都》是兩張性質截然不同的報紙。兩者在發行量、影響力上各有千秋,ddb549fa9ac8ddcfdc50acf3fdd598a1而定位為知識分子的《文匯報》在社論這個層面上,主要關注中央及地方政治和政策,黨報的定位顯露無遺。《南都》的定位是都市報,面向的讀者是普通市民。因此,《文匯報》和《南都》的社論取向便涇渭分明,后者走大眾化路線,前者則擔負起引導輿論的重任。不過,無論從數量上還是內容上,《文匯報》社論都沒有起到相應的作用。

另外,同樣作為都市類報紙的《新民晚報》和《東方早報》,在內容分配上與《南都》相似度較高,都十分關注社會民生問題,其次為中央和地方政治政策。而在經濟方面的內容,則略有不同。讀者群集中在白領和精英階層的《東方早報》和《南都》都比較關注經濟問題,而讀者群偏向中老年人的《新民晚報》對于經濟金融事件的關注要低得多。

社論缺失盡顯滬媒“乏味”。在與《南都》進行社論比較之后可以發現,滬上3家主流媒體都沒有嚴格意義上的“社論”專欄,這意味著在重大事件和問題發生時,滬上主流媒體必然陷入集體失語的境地。

《南都》社論對社會熱點話題的關注,特別是全國性熱點話題,可謂面面俱到,從住房保障到收入分配,從廉政建設到戶籍制度,從法律規范到教育事業,這些涉及公民基本利益和讀者關注度較高的話題幾乎無一遺漏。從社會性事件來看,云南躲貓貓事件、羅彩霞事件、杭州飆車案等,《南都》都給予了很大的關注,批判性十足。

以《文匯報》僅有的26篇社論為例,其中8篇關注上海世博會,內容基本為加油鼓勁型;另有3篇分別解讀中共上海市委九屆十次、十一次全會以及十一屆人大三次會議關于世博籌備的相關要求。在2009年3月至5月,連發3篇關于“上海建設國際金融中心和國際航運中心”的社論;有3篇先進典型人物評論,另外幾篇也基本是紀念日、重大節慶以及重要工作會議的應景式、常規式作品,十分乏味。

評論寫作凸顯滬媒“政府思維”。滬媒在發表各類評論時,往往會以政府的思維和語言進行闡述,以一種居高臨下的方式對民眾和輿論進行引導,而與此十分不同的是《南都》則始終保持一種監督的心態,在社論中往往會指出“政府應該怎么做”。因篇幅所限,本文對此不做展開。

放開評論尺度,增強滬媒競爭力。美國著名報人普利策曾說社論是“報紙的心臟”,英國的斯克特也認為“社論是表達報紙立場的基本手段”。而《南都》人則是這樣表達的:“如果你想了解《南方都市報》現在的性格,就應該細細地品讀我們的評論版。”[2]

《南都》社論是都市報激烈競爭的產物。都市報的迅猛發展和空前激烈的競爭使得評論尤其是社論成為各大報紙增強核心競爭力、張揚個性和擴大影響力的“殺手锏”,誰贏得了大眾,誰就贏得了輿論,也贏得了市場。放眼全國傳媒市場,在《21世紀經濟報道》、《南方周末》、《南方都市報》、《新京報》、《北京青年報》等報刊媒體品牌獲得國內外認可之時,上海一直無法產生有競爭力的媒體品牌。

這一現象值得我們反思,相信在未來的傳媒領域,上海主流報紙能獨占鰲頭,成為“重量級”媒體。

參考文獻:

[1]羅以澄,陳亞旭.《南方都市報》主流化轉型透視[J].新聞知識,2008(9).

[2]莊慎之.《南方都市報》與她所處的時代[J].新聞前哨,2009(1).

(作者單位:上海交通大學媒體與設計學院)

編校:張