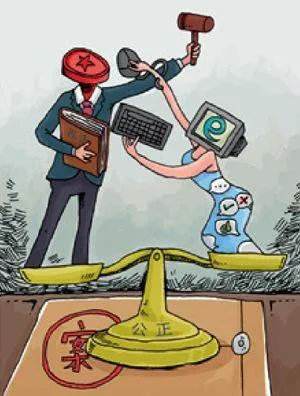

司法和輿論的對角戲

在不久前,浙江溫嶺警方通報,激起強烈民憤的虐童教師顏艷紅不構成犯罪,改處行政拘留15天。這一結果令諸多網友很失望,但同時也有不少人,尤其是法律專業人士,認為這是“法治精神”的勝利。

近年來,導致公眾輿論與司法判決出現緊張關系的案例不在少數。類似案例的出現與大眾傳媒在技術和制度上的突破有關系。早在1997年,河南警察張金柱因故意傷害罪和交通肇事罪被判死刑立即執行,臨刑前他留下一句“名言”:“我死在你們記者手中。”當時張金柱的案件在判決前被影響力巨大的《焦點訪談》節目曝光,對案件的審理形成了強大的輿論壓力。盡管此案判決結果在法律上也是站得住腳,但自此以后,人們開始擔憂輿論是否會成為破壞獨立審判的另一種力量。

隨后,中國迅速進入信息時代,網絡技術走向普及和發展,博客和微博等網絡工具為大眾提供了迅捷的發聲通道,從此公眾輿論仿佛裝上了擴音器,不斷面向司法機關大聲“喊話”。

去年的“藥家鑫案”和“李昌奎案”更是將輿論與司法的對角戲推向了狂歡似的境地。這兩件案子最終都如“民意”所愿,被告人被判死刑。“李昌奎案”更是在終審判決死緩后,不惜啟動重審程序,改判為死刑立即執行。

就像戲劇或者小說一樣,當情節推動到高潮之時,也正是急轉直下,走向閉幕之際。藥案和李案的后續情節帶動了人們更為深入地反思輿論與司法的關系。在藥案審理過程中,輿論中不斷冒出藥家鑫是“官二代”、“富二代”的傳聞,藥案受害方代理人張顯也積極傳播這些傳聞。無可置疑,諸多傳聞是促成藥家鑫死刑立即執行的重要因素。事后大家又發現,事實與傳聞有很大出入,張顯被藥父起訴,要求就名譽侵權賠禮道歉,法院支持了藥父的訴求。許多原本激憤的網民因此開始反思。

此次虐童事件再次提供了一個思考輿論與司法關系的機會。輿論為何屢屢向司法發聲?司法在輿論大潮中應何去何從?中國司法制度正在向理想狀態發展中,公共輿論也尚待成熟,在轉型時期,應當如何理解司法與輿論的關系呢?

訴諸輿論的邏輯

成熟的法治社會中,司法與輿論保持距離,在提倡言論自由的大環境下,甚至還對司法案件的報道有所限制。例如在英國,不僅不允許報道不公開審理的案件,英國法院還可以向媒體發布命令,要求推遲報道某些可能受輿論干擾的案件。香港媒體在報道當地司法案件時,也只能很簡單地報道部分案件事實,在案件定性和量刑上不能做過多評論,也不允許肆意預測判決結果。實際上,美國的司法判決結果常常與大眾意見相左。有學者統計過美國第16任首席大法官倫奎斯特的任上,只有大約3/5的判決和公共意見相吻合,但幾乎每一例判決都得到國民的尊重。

輿論監督與獨立審判都是現代政治中避免權力走向專斷的重要機制。托克維爾在《舊制度與大革命》一書中論述了司法對于文明社會的重要性:“司法習慣在很多方面變成了民族習慣。人們從法庭普遍接受了這一思想,即一切事務均可提交辯論,一切決定均可復議,利用公開性,講究形式。”講究形式的司法與容易失控的輿論在本質上就是相沖突的。法庭內不應受到法庭外輿論的干擾,這似乎已經成為了共識。司法審判獨立是法治的核心。這也是此次虐童事件的處理被稱贊為是“法治精神”的勝利的根本原因。

但對于轉型時期的中國來說,情況似乎更為復雜。

鐘錦化律師曾擔任法官長達10多年。近日他為浙江省農民張小偉提供法律援助,代理張小偉“劫持”女副縣長一案。這起案件正在審理中。鐘律師在微博和個人網站上發布了大量關于此案的資料和意見。作為曾經的法官,他堅持司法不應受輿論左右,但成為律師后,他也樂于向輿論公開自己辦理的案件。

鐘錦化向《南風窗》記者解釋他這種做法的邏輯:“我向社會公開這個案件,目的其實很明確,想讓更多人來關注這個案件,還原這個案件的事實和證據,不是想讓社會輿論曲解,來贏得對自己有利的結果。”今年5月份,浙江省麗水市云和縣發生了一起副縣長被劫持案件,官方媒體上事后發布了有關新聞。但是據鐘律師觀察,部分報道“單方面采用了當地宣傳部門提供的通稿,沒有經過法庭的質證,沒有經過嚴格的對質”。鐘錦化認為,“單方面的東西容易歪曲案件的事實,誤導人們的認識,所以要把誤導的認識恢復過來。”

害怕事實被歪曲,這正是諸多輿論參與者的正當性理由。鐘錦化并不反對用公眾輿論來影響案件,但必須要建立在客觀事實上的正確引導。他既反對出于各種目的而做出的有失偏頗的媒體報道,也反對一些當事人和律師為了炒作,罔顧事實真相和法律規定。

當司法審判不能完全獨立于權力和資本之時,相對處于弱勢位置的一方自然期望通過公眾輿論獲得均衡。然而,公眾輿論畢竟不是認定案件事實的場所,尤其是在網絡時代,輿論往往被各種來歷不明的“推手”、“水軍”主導著。美國著名媒體人士李普曼在《公眾輿論》一書中寫道:“在所有錯綜復雜的問題上都訴諸公眾的做法,其實很多情況下都是想借助并無機會知情的大多數的介入,來逃避那些知情人的批評。”

上海交通大學凱原法學院院長季衛東教授分析了這種動輒訴諸公眾輿論的后果:“很可能是首先權力綁架輿論,然后號稱民意的話語虛擬物乃至情緒化的共鳴效應逐步支配政治以及公共選擇,甚至還有可能反過來導致輿論綁架權力,使得權力運作難以理性化、日常化。”前一種情況點出了強勢輿論搶在法庭審判前發布案件報道的內在邏輯,而后一種情況也在藥案、李案等一系列司法機關被動應對輿論的案例中有所體現。

司法機關如何應對?

轉型中國,輿論干擾司法的現狀似乎短期內難以消除。司法機關應當如何面對公眾輿論呢?季衛東這樣分析司法與輿論的互動關系:“審判機關有時需要以輿論為盾牌抵制行政干預。但是政府也會以民意當作干涉司法的理由。在政府和社會的雙重干預下,審判機關出爾反爾,其威信也就不斷消磨、瓦解。”

在華南理工大學法學院院長葛洪義教授看來,與其說公眾輿論干擾了司法審判獨立,不如說是司法審判不夠獨立導致了公眾輿論能夠輕易左右審判結果。葛洪義告訴《南風窗》記者:“法官并不怕輿論,但是領導害怕,領導反過來就會干擾法官判案。”鐘錦化從他的法官經歷中也總結出,“法官個人完全可以不受輿論干擾”。或許司法機關應當關注自身建設,首先重建公眾信心,才可能獲得輿論的正面支持。

最高人民檢察院檢察官余雙彪曾撰文寫道:“在司法希望得到輿論衷心支持的同時,如何構建一個公正、高效、權威的司法體系更為急迫。……我們與其期望輿論更好地引導民眾,不如在實現司法公正上下功夫。一個公正的司法,即使存在相應的誤導,當最終判決作出時,很多質疑都會煙消云散,這既是司法權威的體現,也是輿論作用的彰顯。”

司法公正的重要一點就是司法公開。浙江省高院曾就司法公開問題進行過調查,結果顯示,社會公眾認為司法不透明的問題主要有:審理過程不公開、主審法官及聯系電話不公開、內部指導意見不公開等,其中最嚴重的問題是“判決書的釋法說理不夠”。司法活動如果不透明,就會造成信息壟斷,公眾輿論可以說是對信息不對稱的一種反彈。信息不通暢顯然會阻礙事后追責,從而促使民眾事先施壓,因此形成了司法受制于輿論的困境。事后追責之難早已體現在佘祥林、趙作海等冤案的艱難申冤過程中。如果有司法公開作為保障,就有可能將公眾輿論從審前的施壓引導向事后的監督,減少公眾對司法不公的焦慮。近來浙江省就進行了一項有益的嘗試,對法院的“司法透明指數”進行評估,以促進司法公開。這不失為建立司法與輿論良性互動的一個良好開端。

美國廢奴運動領袖菲力普斯說過一句話:“若是沒有公眾輿論的支持,法律是絲毫沒有力量的”。司法和輿論在轉型中國的歷史舞臺上的這出對角戲,主角之間充滿張力,卻又缺一不可。對于司法權威尚未完全建立的中國司法來說,如何從公眾輿論中獲取力量,又如何避免迷失在撲朔迷離的“民意”中,這顯然是演好司法與輿論這出對角戲的關鍵所在。</