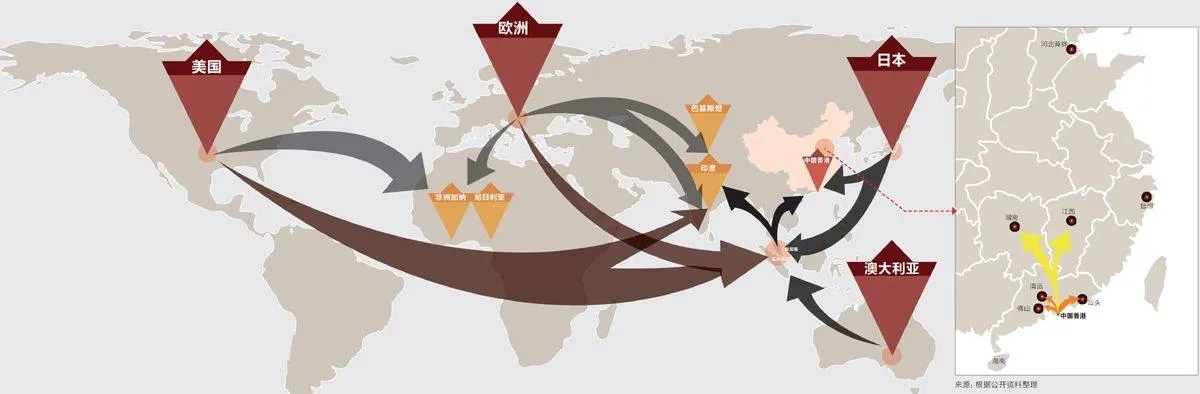

電子垃圾國際化灰色流通鏈

電子垃圾國際流通鏈條的確立,可追溯到上世紀90年代。那時,歐美日已基本建立了電子垃圾回收體系,卻沒有足夠能力來處理日漸龐大的電子垃圾,于是中國的浙江臺州和廣東汕頭的貴嶼鎮,先后迎來了電子垃圾拆解業的 “黃金期”。就在1990年,中國加入了世界各國剛締結不久的《控制危險廢料越境轉移及其處置巴塞爾公約》 ,并于10年后明令禁止進口電子垃圾,而這已無法阻止臺州在2007年被相關國際報告稱為“發達國家傾倒有毒電子廢料的新地點”。

在發達國家,電子垃圾可經由指定的廠家、經銷商、回收專營店、市政企業等單位,輕松進入回收系統。電子垃圾回收價值頗高,1噸電子板卡可分離出143公斤銅、0.5公斤黃金、2公斤錫等有用金屬,但較高的環保標準和工人工資使發達國家企業無法從中獲得豐厚利潤。拿荷蘭企業來說,他們若將電子垃圾經簡單焚燒后運往中國,處理成本將削減3/4。

為了牟利,一些發達國家的企業開始經營非法出口的“暗線”,電子垃圾最終被送往中國、印度、巴基斯坦、非洲的加納和尼日利亞等主要接收地。官方數據顯示,美國僅有約20%的廢舊電子產品被回收,但美國正是年產約300萬噸電子垃圾的世界第一大電子廢棄物制造國。大量的電子垃圾去了哪里?相關報告揭露,美國50%到80%的電子廢物沒有在本國處理,且其中的90%已被運到中國。2008年,美國哥倫比亞廣播公司追蹤發現,在合法的回收公司之外,還有42家美國公司向中國走私有毒電子垃圾。

在如今三令五申禁止的時期,電子垃圾的非法進口一直在鋌而走險。不少電子垃圾被“夾在”銅線、電纜等物中,作為“雜品”進入中國。入關后,這些電子垃圾被轉運到臺州、貴嶼、清遠等地拆解加工。拆解下的電子元器件將作為二手商品,用于維修、拼裝偽劣電子產品,也可生產玩具等低廉商品;而得到的貴金屬等有價值材料則將賣給相關企業。諷刺的是,在這條產業鏈的最末端,從電子垃圾中提煉出的部分貴金屬由發達國家收購,而中國制造的“低價有毒商品”則行銷全世界。

縱觀整個灰色利益鏈條,利潤集中在回收、偷運販賣以及最后的銷售環節,中間的拆解加工環節利潤較低,但若處理不當,卻將付出巨大的環境和健康代價。在中國,絕大多數電子垃圾的拆解小作坊在使用手工拆卸、直接酸洗、直接傾倒、露天焚燒等落后技術, 甚至把粗糙技術難以分解的殘余物露天丟棄, 導致重金屬和持久性有機物的環境污染,造成嚴重的水源、土壤和空氣危害。

如今,貴嶼已成各類專家研究電子垃圾實際危害的“最佳樣本”。研究顯示,貴嶼鎮大氣中的重金屬含量極高, 鉻、鋅、銅在 PM2.5 中的濃度是亞洲其它地區的 4到33 倍,當地主要高發疾病為呼吸系統疾病、腎結石等,還包括較高的癌癥率和婦女流產率。在臺州,專家竟可在農田土壤中測出二惡英類劇毒有機污染物。

更令人擔憂的是,全世界每年產生的危險有毒廢物已達5億多噸,電子垃圾還在以每年4000萬噸的速度增長。國內一份固廢處理行業研究報告稱,全球電子垃圾處理業(不含材料回收)產值有望從2011 年的91.5 億美元增加到2016 年的202.5 億美元,中國的電子垃圾產量預計將從2010 年的230 萬噸增加到2015年的560 萬噸,同時每年將進口約200 萬噸電子垃圾。

其實,如果國內的電子垃圾產業能夠遵循正規的處理渠道,擴大如今的產業園模式,也不失為前景可觀。但,中國若要拔除其灰色產業鏈,尚有三難。

一難在電子垃圾產業鏈已經全球化,利益復雜,協調困難。據報道,日本的一些廢品出口公司有國會議員或黑幫勢力支持,就算被發現違法行為也難以查處。對于已有百余國家簽約認可的《巴塞爾公約》,美國則直接拒絕在上面簽字,使一些締約國企業紛紛以美國公司的名義出口電子垃圾。

二難在一些地方政府正爭相“引資”,環境破壞的低成本和緩期影響遠不如“垃圾寶庫”帶來的經濟效益和政績重要。浙江臺州電子垃圾拆解產生的低成本金屬材料,正是當地較為發達的制造業的原材料供應主力軍。被媒體曝光后,如今已經逐步被“清理”和“轉型”到欠發達地區。

三難在國內成熟的回收體系尚未建立,正規企業的實力不強,盈利空間未有著落,灰色利益鏈的綠色替代鏈條暫時不見有力運轉。財政部2012年5月發文要求對廢棄電器電子產品征收處理基金,或算是家電以舊換新政策之后的又一破局嘗試。</