影響大學生職業能力培訓的觀念和體制因素探討

□王 波

如今我國的高等教育已經由“精英階段”進入“大眾教育”,多數學生及其家長是以消費與投資的心態來看待上大學這件事。為此,對廣大高等教育的消費者而言,在大學期間掌握職業能力是一種很緊迫而現實的投資回報,因為其寄托著億萬家庭對美好生活的期盼。隨著如今中國高等教育進入“買方市場”,就業難已成為學校及學生共同關注和焦慮的問題,如何有效地對大學生職業能力進行培訓已成為當務之急,本文試圖從觀念和體制兩方面來進行探討。

一、影響大學生職業能力培養的觀念因素

(一)大學要以客觀的態度認識學生的實際需求和水平

在我國經濟和社會發展中,教育是相對滯后的一個部門,“高校擴招”政策的實施,為發展教育事業、盤活教育資源創造了條件。高等教育供不應求的局面已大大緩解,人民群眾的受教育需求基本得到滿足;但換個角度看,入學率的提升又造成大學生生源水平的整體下滑,有教育界人士指出:現在的高職高專和本科學生數大約各占一半,與擴招前的高校比較,除211高校的生源在基礎知識的掌握和思考能力方面達到以前本科生的水準外,高職高專學生的綜合能力基本與過去的中專生相仿,多數新建本科高校與地方性高校的學生水準與以往的大專生在一個層次,根據因材施教的原則,各類高校應該辦出特色,而實際上許多高職院校由于招生的壓力而希望升本,或者因為實踐教學能力的欠缺把有關專業辦成了本科簡化版,而一些新建本科院校要承受學位評估的檢驗,評估專家往往來自老牌重點高校,結果“彼”本科和“此”本科在評估時被放在了同一個標準下予以審查。

為了應對新形勢,高等院校不應閉門造車,以“文憑工廠”的心態來敷衍用人企業以及學生,而要以嚴肅負責的態度來實施學生職業能力的培養計劃,堅決落實因材施教的方針,明了學生的真正實力,考慮用人單位的需要,制定教育規劃。

(二)大學要擺正心態,面對“后大眾化”時期的高等教育1∶99現象

現今,大學毛入學率由低于10%的“精英化”時期迅速升至25%的大眾化發展階段,隨著高校數量巨增、人才流動更方便快捷、信息高速公路迅猛發展,知識被更多的人所掌握。根據有關專家的統計分析,現在全球20000所左右的高校中,只有大約200所具備探索前沿知識、開拓科技新領域的研究型大學,其他的高校都被歸類于非研究型大學,前后者之比為1∶99。也就是說,多數高校要面對的主要責任應該是培養學生的就業能力,把創業優勢、就業優勢和職業優勢當成本校的特色追求,這也是“后大眾化”時代高等教育的特點。

在我國,絕大多數大學還在做著欲躋身“研究型”大學之列的美夢;它們既沒有“知識貢獻”能力,又絞盡腦汁、千方百計地自己為自己加冕“綜合研究型”、“研究綜合型”、“研究教學型”、“教學研究型”、“綜合研究教學型”等等桂冠,拼命想擠進那個1%,偏偏忘記了“越來越多的高年級學生和非全日制的學生(甚至是越來越多的大一新生),將職業追求放在首要位置。”因此,如何正確對待學生的職業需求是高等教育所遇到的一個難題,至少在可預見的未來,這個問題將一直困擾著大學。

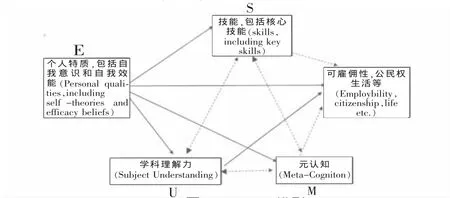

(三)大學要加強學生可雇用性研究

幾年前Employability這一新名詞引入我國,有人將其譯成“可雇用性”,也有將其譯成“就業力”,凡此種種,不一而足,就文字意思而言它是employable的名詞形式,譯成“可雇用性”更加恰當。專家對于可雇用性的定義各有不同,其中包含了共同之處,總的來說就是大學生得到一定職位應具有的技能、知識、個性品質等因素之和。可見可雇用性不光包括就業力,而且具備更廣闊的內涵。Yorke設計的USEM模型對可雇用性諸因素及其關聯有比較全方位的展示(圖1)。

圖1 USEM模型

以上模型的研究和我國高校為加強學生就業而制定的“雙證書”(職業資格證+學歷證)模式相比似乎更加詳細,譬如個人特質因素就劃分為10個方面,這明顯離問題的本質更接近,而且國外高校已經開始將學生可雇用性概念整合進課程體系,這的確值得我們學習。

(四)高校要加強與社會職業培訓機構的合作

職業培訓有著鮮明的特點,其既屬于教育行業,也屬于服務行業,卻有異于學歷教育:首先,其培訓對象基礎條件各有差異并且來源廣泛;其次,其培訓目標著眼于理論聯系實際,幫助和提升學員獲得處理實際問題的能力;第三,其培訓內容具體實在,雖然沒有很好的系統性,可是具備讓人舉一反三的啟發性。

我們曾做過一次隨機調查,八成五以上的大學生都參與了一項或幾項社會職業培訓,按理這是一項值得高校歡迎的事情,然而十分遺憾的是,高校與社會培訓機構通常缺乏溝通,乃至有著利害矛盾,例如高校自身也搞職業資格證培訓、師資共享問題等。這就要求職業培訓教學應該與高校教學有所配合、各有側重,各自認清角色,做好自我定位。培訓機構要做好企業與高校的橋梁,幫助高校與企業、社會接軌,高校具有社會聲望、研發和理論知識等優勢,其所擅長的可能并非是職業培訓、學生實訓,可以安排把部分學生實習、實訓工作外包給培訓機構來實施。考慮到大學相對于職業培訓機構的強勢地位,我們認為,要加強兩者的配合,起主導作用的是大學,大學必須轉變觀念,與職業培訓機構攜手共進。

(五)政府要提升職業教育的社會地位

國外十分重視職業教育,而在我國職業教育地位不高。究其原因有三:第一,是國家的人才政策,不管是職場升遷,還是求職和升學,學歷仍然是非常主要的指標,素質和技能的考核,常常處于其次;第二,職業教育被教育界錯誤地定位,職業教育應該是一種教育類別,卻被當成一個教育層次,在教育中地位低下;第三,是職業教育本身的問題,與現在得到的生源水平相對應,職業教育的質量也乏善可陳。職業教育地位不高使得大學生職業技能培訓在我國大學沒有獲得應有重視。職業教育承擔著滿足社會需要的任務,培育為社會創造直接價值的專門人才和高技能勞動力,但人們往往忽視了職業教育另外一個承擔滿足個性需要的任務,它是另一種類別的人才教育。職業教育沒有必要,也不可能培養愛因斯坦,但是職業教育培養的人是普通教育所無法取代的有著良好素質的社會必需的勞動者。以上三條原因的根源,是由于中國社會多年來對技能型人才的輕視,是“萬般皆下品,唯有讀書高”觀念的體現,要轉換陳舊觀念,政府責無旁貸。

因此,政府部門要努力造就各類教育公平競爭的局面,要不斷提升社會福利保障,革新社會用人體系,否則職業教育依賴自己的實力,是很難改變“低人一等”的狀況的。只有改善了職業教育地位,全社會才會對大學生職業技能訓練投入更多資源。

二、影響大學生職業能力培養的體制因素

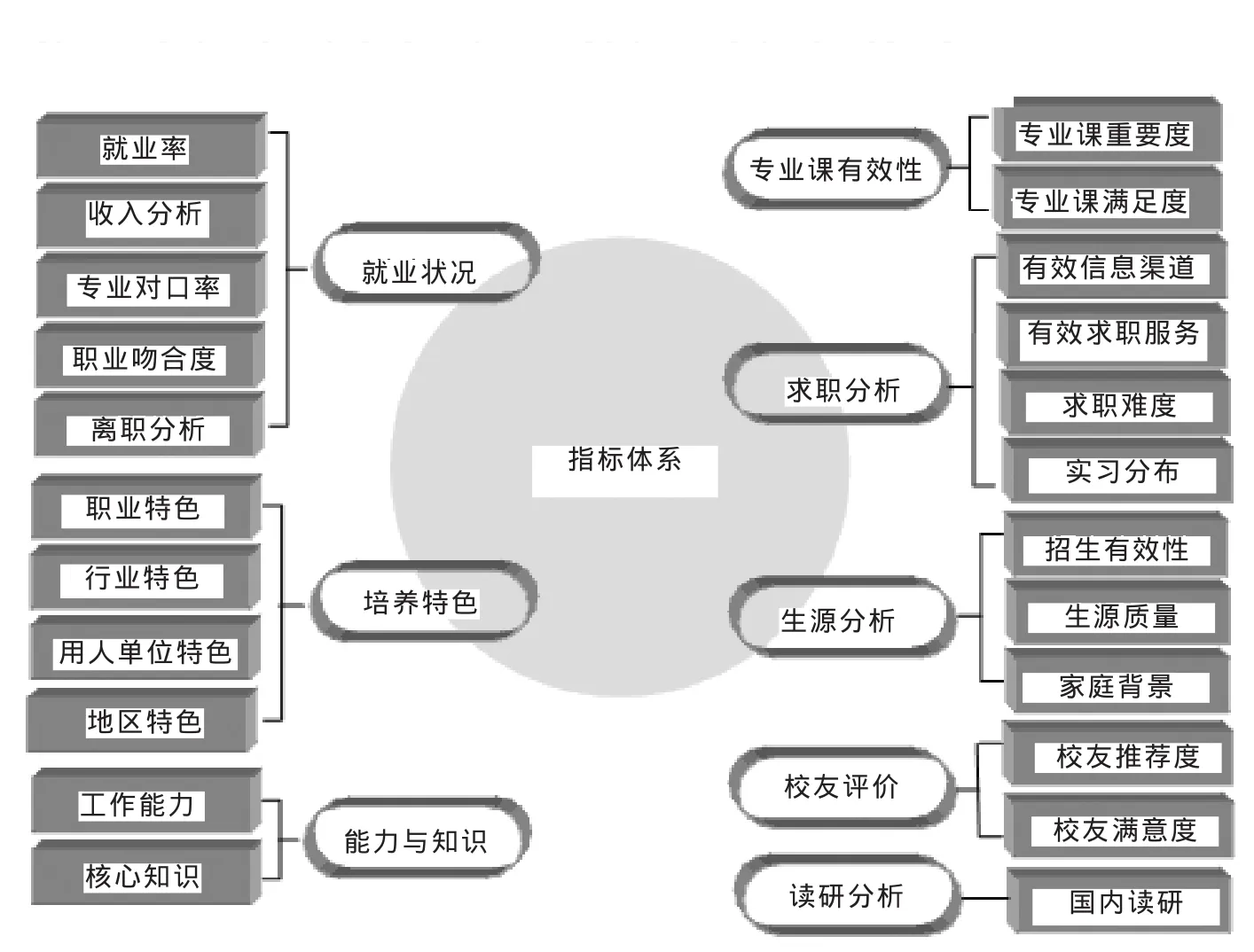

(一)大學要聘請專業機構進行畢業生就業狀況調查

為何要認真做這一工作呢?道理十分簡單。如今大學已成為社會服務業的一部分,那么大學的產品就是其各個專業和畢業生,作為產品,就要接受評估看是否滿足社會的需要,而這件事情應該由大學之外的專業機構來做的。該機構必須是得到社會公眾、商業機構、學術界和政府共同認可的,有優秀公信度的第三方教育數據評估和咨詢機構,專注于就業能力評估與測量,為各大學提供教育顧問服務和基于數據庫的就業力評價報告,助力大學實現以就業為指向、以結果評估為根據的數字化管理。此類機構能夠提供的評價指標見圖2。

值得我們借鑒的是,國外學者提出了對各類高校、各個專業畢業生的“賺錢潛力”通過統計分析進行評價的方法。具體做法為:根據最新人口統計數據,對大學剛畢業者到年過六旬的退休人士進行抽樣調查,問題包括(1)畢業于學費高昂的常春藤大學與其收入是否有關系?(2)企業招聘者最愛去挑選畢業生的大學是哪些?(3)畢業生的終生賺錢潛力與其大學專業是否有關等。這類研究對已經面向市場的我國高校無疑有很大的啟示。

(二)政府有關部門要對社會職業培訓的質量承擔責任

我們不能不看到目前的職業培訓市場還不盡如人意,如大學生挑選培訓班缺乏權威指導,培訓班教學質量通常不高并且不能有效認定,培訓班的價格隨意性較大等等。對于大學生上培訓班缺乏針對性的問題,首先大學和有關教師要依據學生的實際狀況給予必要的指導,其次政府要定期公布就業市場的信息,讓大學生明白自身條件與市場要求的差距,從而缺啥補啥,讓大學生購買職業培訓時提高效率、有的放矢。面對培訓班教學質量參差不齊,政府主管部門要嚴格把關,重視培訓機構質量問題,把學生利益擺在第一位,根據社會力量辦學有關規定對培訓機構實行質量評估和認證。培訓班的價格問題與政府有關部門對社會職業培訓的監管缺失有關,為此,政府有關部門應嚴格規定培訓產品的收費標準,或者資助就業困難大學生參加免費專項訓練班,同時還要將良性競爭引入培訓行業,建立品牌優勢,以價廉質優的培訓產品贏得大學生肯定。

(三)教育主管部門要設法改變應試教育模式

應試教育,存在一種違背人的發展規律,存在重智育、輕素質的傾向,是側重于經過考核,以分數高低劃線從多數人中篩選出少數人進入高一級學校為目標的教育模式。毋庸諱言,對于少數優秀生,這種教育的確效果顯著。而對于多數學生來說,由于過分強調書本知識而忽略綜合能力,損傷了他們的自信心,這種教育模式的缺點令人無法回避。過去由于教育資源,特別是高教資源的缺乏,在中小學實施應試教育是不得已而為之,而現在,由于過去長期的應試教育模式,中小學教育仍然有分數第一、死記硬背的狀況,使得許多進入高職高專、三本以至二本就讀的學生仍留有應試教育失敗的負面痕跡,這些學生一般動手能力較差,加之基礎薄弱,職業能力的提升也十分困難。應試教育抹煞了學生的各種能力,剝奪了學生的個性,使學生缺乏健康人格和開朗心態,對社會的發展也不利。

為此,政府有關部門要完善中小學時期的學生評價體系,不拿或少拿升學率作為指揮棒來引領中小學,提倡更科學的素質教育理念,強調教育的第一目標是培育合格的勞動者,要認可除了考試能力外,人的才能有多種形式。

(四)教育主管部門要把企業界人士引入高等教育

我國的大學多年來期盼“校企合作”,然而成效始終不大,除了一些公司缺乏社會責任感的因素,高校自身缺少企業背景人才可能是重要原因。長期以來,我國的高教領域是一個封閉的系統,從大學評估到教材審定,從招生到學生畢業都是依靠教育部或教育廳認可的教師或指派的專家來完成的,最后學生們拿著教育部備案的文憑進入社會,高校的工作好像就實現了一個輪回。畢業生可以被認為是高校的產出,而招聘畢業生的公司當然就是產品的使用者。公司最有資格對高校的人才培養水平和方法給出建議,可現實卻是高校的教育及其評價都是由“根正苗紅”的教育界人士來實現,企業界人士缺失話語權。由于高校對企業不夠了解,“校企合作”總是淺嘗輒止,不能形成化學反應,所以大學生職業能力培養難以落實。

要破解上述僵局,政府有關部門要提倡或允許企業和高校間的人員流動,要規定一定數量的企業界人士參加高校評估,只有從制度上保證企業界對高等教育的話語權,“校企合作”雙方才能合作愉快,大學生職業能力培訓才會形成原動力。

圖2 畢業生社會需求與就業質量評估指標體系

(五)政府要推動“教體結合”,使體育在教育中的作用回歸本源

發達國家十分重視體育活動,家長和學生的追求就是被選拔進校運動隊,校運動隊成員在就業升學時具備較大的優勢,由于體育運動能夠給予人生存能力,事實上和職業技能殊途同歸。我國大學生多數時間都在校園里生活學習,發展學校體育能培養他們的領導才能、提升他們的團隊精神、完善他們的人格,相對于費力費時的校外實習,學校體育具有潛移默化、費用低廉、簡單易行的優點。

從完全的舉國體制,到“體教結合”,直到現在有人提出“教體結合”,我國的體育觀念正在經歷嬗變,人們對體育的認識從最早的在比賽中為國爭光、爭金奪銀,到后來大學參與運動員的培育,直到如今大學從學生中發現選手,組織具有競爭力的運動隊,這其實反映出國家的體育資源優先順序是體校系統占大頭還是教育系統占大頭的問題。《中華人民共和國體育法》把我國的體育分為社會體育、學校體育和競技體育,因此,應該把學校體育放在優先發展的戰略地位,予以足夠的重視。促進以大學和中學為中心的青少年業余競技,形成像美國NCAA式的競賽聯盟體系,以多元而又互為支撐的網狀結構取代現行單一的“一條龍”式的線性訓練體制。

當前我國競技體育的大部分資源掌握在體育管理系統中,教育系統中沒有多少可以利用的體育資源。正是因為高校體育經費缺乏,高水平體育運動很難在大學獲得廣泛開展,使得體育的豐富內涵在大學未能得到全面表現,體育“培養完善的社會公民為終極目標”基本上變成空談,這大大削弱了我國大學生通過體育培育職場競爭力、改善人格的功能。

體育本來是教育的一部分,如今重視體育在教育中的作用,實際上是讓體育在教育中的作用回歸本源。

政府主管機構要充分體察到新世紀我國社會體育觀的演變以及對廣大學子職業能力的影響,逐漸提升對各級各類學校的體育經費投入,這一定會達成畢業生及其接收單位、體育部門、教育部門的多贏局面。

大學生職業能力培訓涉及多方面以及多因素,高等院校要以科學的方式來對待大學生職業能力培養,通過政府的政策制定和導向作用以及社會培訓機構補充作用,大學生職業能力培養一定會躍上一個新臺階。

[1]汪霞,崔映芬.將學生可雇傭性培養融入課程:英國經驗[J].高等教育研究,2011(03).

[3]匡文婷.當代我國大學生課外培訓研究[D].南昌:南昌大學,2007.12.