諾貝爾獎得主,曾被稱為“搗亂醫生”

2012-12-31 00:00:00穆喻

環球人物 2012年27期

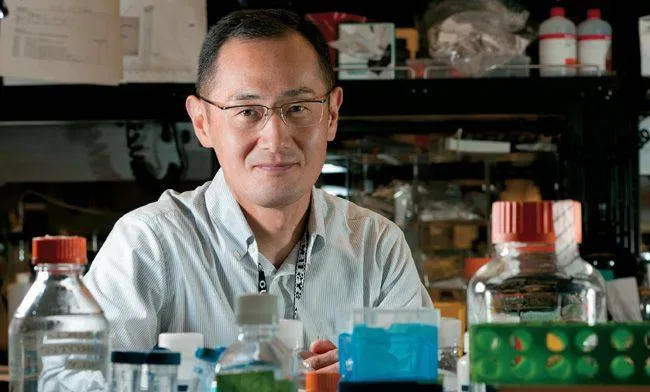

10月8日晚上,山中伸彌正拿著工具修洗衣機——家里的洗衣機發出異響,突然,手機響了,一接聽,被告知自己獲得了2012年諾貝爾生理學或醫學獎。當時他還不信,以為有人跟他開玩笑,因為他認為全世界有資格獲得諾貝爾獎的研究者很多。

讓山中伸彌獲得諾貝爾獎的是被稱為“生物學里程碑”式的貢獻: 山中的發現表明,完整的哺乳動物成熟細胞能夠重新編程,被恢復為像胚胎一樣的細胞。這些誘導多能干細胞(iPS細胞)能夠發育成為身體的各種組織。這一發現徹底改變了人們對細胞和器官生長的理解,教科書因之改寫,新的研究領域被建立起來。通過對人體細胞的重新編程,科學家們創造出診斷和治療疾病的新方法。

夢想參加奧運會

山中出生于1962年,父親是一位經營縫紉機零部件作坊的小老板。受到父親的影響,他從小著迷于動手制作、拆解各種各樣的物件。有一次,他把家里祖傳的鐘拆了,重新裝完卻發現多了3個零件,為此還遭了母親的一頓打。

后來,山中考入了大阪的重點中學——大阪教育大學附屬天王寺高中。別的同學都在認真學習,山中卻熱衷于柔道,甚至為此骨折了10多次,他的夢想是參加奧運會。人們只能感嘆:“應該去考大阪體育大學附屬高中,而不是在這里學習文化知識。”

高中3年很快就要過去,這個“失敗”的學生將何去何從呢?按照傳統,作為家中獨子的山中應繼承父業,但父親認為他沒有做生意的天分,勸他道:“你受了那么多次傷,為什么不當一個醫生來減輕病人的痛苦呢?”山中曾讀過日本當代著名醫生德田虎雄的著作《只有生命是平等的》,并深受影響,父親的這番話讓他決心學醫。在最后的階段,山中開始玩命學習,終于考入了著名的日本國立神戶大學醫學部,而且是熱門的整形外科。然而,即便是大學期間,山中也沒有埋頭讀書,依舊熱衷于體育。在奉行刻苦勤勉的日本大學里,山中無疑是個異類。

然而,在山中困難的時候,正是對體育的愛好拉了他一把。山中的科研團隊一直受到資金不足的困擾,2011年,他決定參加“京都馬拉松”來募集科研經費,最終他不但完成了比賽,還以4小時3分19秒刷新了個人紀錄。600多人為他捐了1000萬日元(1日元約合0.08元人民幣),遠超當初預計的400萬日元,馬拉松結束后,山中又得到了100多萬日元的追加捐助。

山中參加完馬拉松沒有時間休息,當天下午就坐飛機去了美國,與奧巴馬總統商討有關醫學研究的合作工作。

動手能力太差

做學生時不是個好學生的山中,剛當醫生時,也不是個好醫生。1987年,山中大學畢業后去國立大阪醫院實習,其他實習醫生做個手術只花20分鐘,他卻用了兩個小時還做不完——因為他的動手能力實在太差了,同事們對他的稱呼不是山中醫生,而是搗亂醫生。“我不適合這項工作”,當時他難過地以為。

實習期間,山中目睹了一個全身關節變形病人的痛苦,受到了強烈沖擊。他開始認識到,“為了治愈他們,必須做好病理基礎研究。”而父親死于糖尿病前所受的折磨,更堅定了他的決心。1993年博士畢業后,山中去美國加州大學舊金山分校的心血管疾病研究所做博士研究員,并開始了干細胞研究。

留學結束后,山中回到日本,現實讓他很失望,甚至絕望:真正從事研究的時間不多,資金不到位,連實驗用的小白鼠也要自己養……為此山中神經衰弱,得了抑郁癥。“是不是要放棄基礎研究,去做收入比較高的臨床醫生?”就在山中猶豫的時候,他的妻子千佳——一位皮膚科的醫生卻堅定地支持他繼續從事基礎研究,“這個世界不缺一個會動手術的醫生,但缺少一名從根本上解決病人痛苦的科學家。”

就在此時,奈良先端科學技術大學向社會招募基礎研究的研究員,山中被錄取為副教授,2004年,他又前往京都大學再生醫學研究所工作。科學的大門終于為他開啟,寬松的研究環境讓山中信心百倍。2006年,他利用試驗老鼠研制出可以多種變化的誘導多能干細胞,即iPS細胞。2007年,山中從人的皮膚中成功提取出iPS細胞,為再生醫學和藥物試驗帶來了希望。

被“冒充”了

諾貝爾獎不少是兩人共同獲得,今年的生理學或醫學獎也是如此,與山中同獲此獎的是英國劍橋大學教授約翰·戈登。山中興奮地說,自己出生的1962年正是戈登教授最重要研究成果發表的那年,很高興兩個人能夠在今年共獲殊榮。戈登也開心地表示這是一個很有意思的巧合,還稱贊山中心胸寬廣、為人大方。

與往年相比,今年諾貝爾獎金受經濟危機影響,由以往的1000萬瑞典克朗(1瑞典克朗約合0.94元人民幣)縮水至800萬瑞典克朗。但資金顯然已經不在山中的考慮范圍內了。獲得諾貝爾獎后的發布會上,山中說,自己用的資金是國家的,所以這個獎也應該是屬于國家的。而對昔日落寞的日子,他只字未提。日本民眾得知山中獲得諾貝爾獎后,通過網絡開始小額捐款,希望能夠有助于他的醫學研究。

人們對山中的喜愛還有一種表現形式:替他發微博。盡管冒充山中的微博賬號總共只發過3個帖子,而且山中所在的京都大學iPS細胞研究所證明是有人冒充,依舊有數萬人跟帖“祝賀”,人們對山中的追捧可見一斑。

鏈接 2012年諾貝爾獎部分獲獎者

10月,是諾貝爾獎月。截至記者發稿,生理學或醫學獎、物理學獎、化學獎、文學獎已陸續頒出,和平獎、經濟學獎將分別于當地時間10月12日、15日公布。

諾貝爾文學獎被授予中國作家莫言。莫言成為有史以來首位獲得諾貝爾文學獎的中國籍作家。

日本京都大學教授山中伸彌與英國劍橋大學教授約翰·戈登因在細胞核重新編程研究領域的杰出貢獻而獲得諾貝爾生理學或醫學獎。戈登獲獎后,一名英國記者試圖聯系他采訪,但戈登實驗室的答復是:“戈登正在工作,請不要打擾他。”有趣的是,戈登的中學老師在一份學校報告中勸他放棄生物學研究。戈登曾開玩笑說,他一直留著那份報告,想笑的時候就拿出來看看。

獲得2012年諾貝爾物理學獎的法國物理學家塞爾日·阿羅什和美國物理學家戴維·瓦恩蘭都出生于1944年,一個在摩洛哥卡薩布蘭卡,一個在美國威斯康辛州;兩人也都是高個子,一個是風度翩翩的紳士,一個則像西部牛仔。他們都因“提出了突破性的實驗方法,使測量和操控單個量子體系成為可能”而獲獎。這項成果其中一個應用是,將建立起一種新型的、基于量子物理學的超快計算機,這臺計算機的速度將有多快?不可預測!

美國科學家羅伯特·萊夫科維茨和布賴恩·科比爾卡分享諾貝爾化學獎,以表彰他們在“G蛋白偶聯受體”方面的研究。目前,約有一半藥物都是通過“G蛋白偶聯受體”來實現藥效的。對于自己的成功,萊夫科維茨表示只是“選對了題目”,在得知獲獎后,他感慨道:“看來我得推遲今天的理發計劃了。”

編輯:李雪?美編:黃浩?圖編:傅聰

編審: