達響水庫庫區工程地質問題分析

摘 要:對達響水庫庫區的工程地質條件和水文地質條件進行了分析,論證了水庫庫區地質環境和條件,指出了庫區現有的物理地質現象及可能存在的地質問題,為水庫設計提供了地質依據。

關鍵詞:達響水庫 斷層及特征 節理裂隙 山間溝谷型

中圖分類號:TV62 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2012)12(a)-0032-02

1 工程概況

達響水庫位于廣西省武鳴縣右江上游武鳴河一級支流的兩江河干流上,距武鳴縣城約45 km,是一座以灌溉為主、結合發電并兼顧下游防洪等綜合利用的中型水利樞紐工程。水庫控制流域面積38.0 km2,總庫容1880萬m3。

2 地形地貌

達響水庫地處大明山西側,屬低山丘陵地形地貌。總體地勢東高西低。大明山總體為西北~東南走向,庫區山體多呈東西走向,分布在兩江河兩岸,山坡地表植被茂盛。高程一般300~380 m,最大高程525 m。河床兩側多形成陡壁,一般高度50~70 m。

庫區河床近似“U”型河谷,兩岸不對稱。由于河流下切和側向侵蝕作用,左岸大部山體陡立,右岸山體相對較平緩。河流總體流向為從東到西,河流坡降約20‰,河床總寬度50~100 m,其中現代河床寬度20~30 m。河床兩側分布較窄的河漫灘,零星分布有一級堆積階地。河床地表遍布漂石,一般塊徑30~50 cm,最大塊徑超過200 cm。

3 地層巖性

區域內分布為沉積巖;河谷及兩側山體坡腳則多分布松散沉積物。

3.1 沉積巖

(1)寒武系(∈):分布于庫區東部;中低山地貌;基巖沿河兩岸連續出露,形成陡峻巖體。

主要巖性為砂巖、頁巖夾泥灰巖及白云巖透鏡體;砂巖灰~淺灰色,細粒致密結構,中厚層夾巨層狀構造,節理裂隙普遍發育,閉合節理裂隙多形成密集帶;巖石普遍輕微蝕變,斷口面見呈點狀黃鐵礦分布,其風化面殘留著氧化后峰窩狀小空洞。

頁巖呈灰~灰綠色,致密結構,薄層狀構造,層理清晰,交錯層理發育,沿走向多褶皺;頁巖層間夾多層薄層狀深灰色泥灰巖及灰白色白云巖透鏡體。

砂巖、頁巖的厚度比約為5∶2,頁巖巖層可見厚度10~15 m。

(2)泥盆系下統蓮花山組(D1L)。

分布于中壩址至渡假村之間河兩岸,渡假村至仙居電站右岸。

渡假村至上壩址沿河兩岸基巖連續出露;主要巖性為淺灰~灰色、弱風化、中厚層~薄層狀砂巖,致密結構,層狀構造,層理清晰,產狀穩定。

右岸近山頂有厚約1.4~1.6 m含礫砂巖,礫石主要成份石英巖、砂巖、礫巖等,礫徑1~5 cm,礫石順層排列,硅鈣質膠結性。

與下伏寒武系地層接觸關系:右岸山坡小路上為斷層接觸,左岸岸邊為角度不整合接觸。

(3)泥盆系下統那高嶺組(D1n)。

分布于下壩址上游兩岸,右岸岸邊露頭連續,左岸出露極差。

巖性為淺黃~灰白色,薄~中厚層砂巖、粉砂巖、粉砂質泥巖、泥巖。受斷層影響,巖層破碎,層理不清,形成斷層陡崖;巖層含方狀黃鐵礦晶體,風化后殘留下大小不一的空洞。

與下伏蓮花山組地層為斷層接觸。

(4)泥盆系中統郁江組(D2y)。

分布于下壩址河床兩岸,右岸出露較好,左岸極差。

主要巖性為灰~淺灰色、弱風化、中薄層狀砂巖夾少量泥巖,致密結構,層理清楚,單層厚度5~15 cm。

與下伏那高嶺組地層為整合接觸。

3.2 第四系松散層

(1)全新統沖洪積(al+plQ4):巖性為卵(礫)石及漂石層,顏色較雜,濕~飽和,密實,卵礫石含量80%以上,粒徑一般10~30 cm,部分粒徑大于150 cm,呈次圓~圓狀,磨圓好,成份以砂巖、粉砂巖及少量火成巖,砂為中粗砂,主要分布于現代河床。

(2)全新統坡殘積物(dl+elQ4):巖性為含壤土碎石,灰黃色為主,碎石含量50%~60%,塊徑10~30 cm,部分塊徑大于50 cm棱角狀為主,成分以砂巖為主,主要分布在坡腳。

4 地質構造

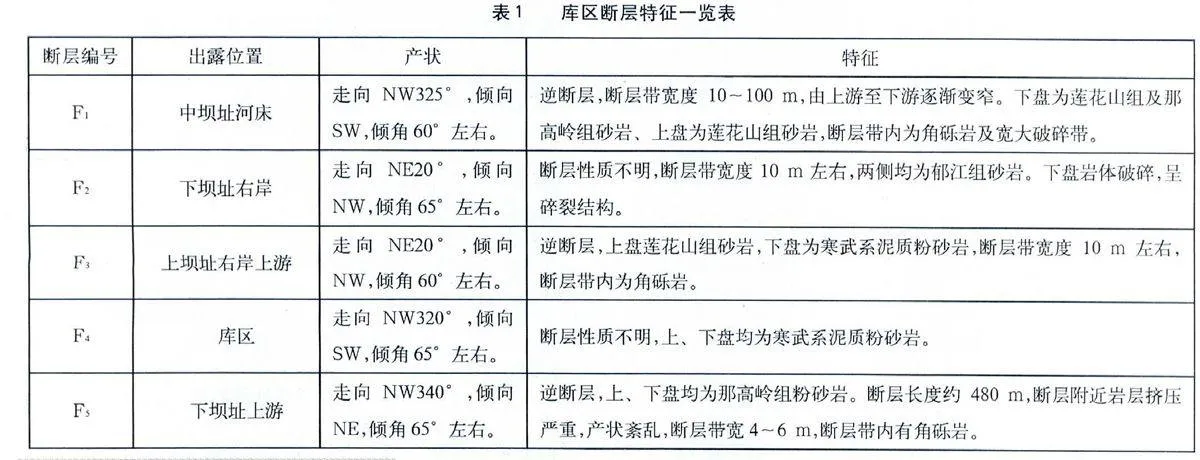

根據工程地質測繪和鉆探資料綜合分析,庫區及壩址區內主要發育5條斷層,斷層特征詳見表1。

5 水文地質條件

武鳴縣地處亞熱帶季風區,氣候溫和,雨量充沛,年平均氣溫21.7 ℃,年平均日照時數1660 h,年平均降雨量1300 mm。

地下水分為三種類型:第四系孔隙潛水、基巖裂隙水及構造裂隙水。

(1)第四系孔隙潛水:主要含水層為分布于溝谷內的卵(礫)石層,厚度一般4.5~11 m。地下水埋深一般0.5~2 m,隨遠離河床埋深增大。地下水受上游滲流、河水以及側向基巖裂隙水補給。

(2)基巖裂隙水:以基巖的節理裂隙及風化裂隙為賦存空間,主要接受大氣降水補給,順坡向排向河床及庫盆。受季節及大氣降水影響。在雨季可見巖體表層的部分裂隙有水流滲出,雨停即止。

(3)構造裂隙水:在基巖構造發育部位賦存,主要受大氣降水影響,主要分布在斷層及節理裂隙發育的破碎帶等部位,富水性較差。

6 物理地質現象

庫區兩岸山體長期受河流切割,多形成陡壁,山體表層局部巖體較為破碎,易造成局部山體失穩,產生塌落,一般坍塌方量不大;河床右岸巖性含砂或土塊石,塊徑一般0.5~1.0 m,為裂隙崩塌和坡積混合物,坡度35°~40°,結構疏松,穩定性差,遭水浸泡易坍塌下滑。

7 庫區工程地質問題

7.1 庫區滲漏

達響水庫為山間溝谷型水庫,庫區總體呈彎曲帶狀,除在近壩址區有兩個相聯的較大的寬闊地形外,大部為坡陡流急的峽谷。河床切割較深,河床最窄處不足50 m,兩岸山體渾厚。

近壩址區兩岸為泥盆系砂巖,庫區大部為寒武系泥質粉砂巖、砂巖、頁巖及夾有泥灰巖、白云巖等,之間中斷了奧陶、志留兩系地層。泥盆系地層與寒武系地層之間為角度不整合或斷層接觸,形成了厚達10 m的斷層帶或沉積物,這層斷層帶或沉積物中含鐵錳較多,易風化和漏水。

7.2 庫岸穩定

水庫蓄水后,水位上升引起庫岸巖土體的濕化和物理、力學性質的改變,從而大大降低了其抗剪強度及自穩能力,易于形成庫岸坍塌。組成庫岸的巖土類型和性質是決定水庫塌岸速度和寬度的主要因素,巖土體堅硬程度、庫岸地質構造、軟弱結構面的產狀及組合關系都對庫岸穩定影響巨大。另外,庫水位的變化幅度和波浪作用也是影響水庫塌岸的重要因素。

達響水庫庫岸多為巖質岸坡,巖性主要為砂巖,巖層走向與河床走向交角一般較大,并傾向下游,巖體多呈層狀、塊狀,岸邊順河構造不發育,節理裂隙大部輕度發育,局部中等~較發育,未發現大規模不穩定巖體分布,岸坡整體穩定性較好。

7.3 水庫淤積

庫區所處兩江河屬于山區河流,河流坡降較大,溝谷切割較為劇烈,但庫岸主要是巖體組成,僅局部地段存在第四系松散堆積物,兩岸植被較好,固體徑流來源并不豐富,第四系松散堆積物和局部岸邊不穩定巖體可能會在庫水的作用下發生坍塌,造成水庫淤積,但方量不大。庫區的淤積物將以推移質粗顆粒為主,懸移質細顆粒較少。

7.4 庫區浸沒

水庫蓄水后,如果庫區周圍地下水相應雍高而接近或高出地面,會導致地面沼澤化而造成浸沒。庫區周圍地面高程和起伏變化是決定能否產生浸沒及其浸沒范圍的主要因素,另外地層巖性及其周邊的水文地質條件也是影響浸沒的重要因素。

達響水庫蓄水后,壩下泄(漏)水通過河床卵石層排泄,卵石層具強透水性,因而水庫下游不會發生浸沒問題。

達響水庫屬峽谷型水庫,兩岸山體坡度較陡,兩岸山體綿延渾厚,巖體透水性微弱,不會通過滲透造成鄰谷浸沒。

庫區兩岸地表大部基巖裸露,正常蓄水位以上覆蓋層巖性為坡殘積的含壤土碎石或含碎石壤土,故發生浸沒的可能性不大。

7.5 水庫誘發地震

依據國內外目前對于水庫誘發地震的機理分析,在巖體儲備有高應變能地區建庫,水庫蓄水后容易造成庫區巖體應力狀態的改變,引起應力集中,當應力集中到一定程度的時候,應力釋放就容易激發庫區地震。水庫誘發地震多發生在構造相對活動區,特別是與近期活動斷層有關;另外,復雜的水文地質條件常易引起局部流體動力異常,使巖體失穩,產生地震。

達響水庫庫區及壩址區分布的斷層活動性不明顯,第四紀以來均未有活性跡象,庫區內未發現大的活動斷裂帶或較深的裂隙帶。根據國家地震局分析預報中心公布的《中國地震動參數區劃圖》(GB18306-2001)劃分,工程區地震基本烈度為Ⅵ度區, 為基本穩定區。不具備誘發地震的主要因素。

另外,水庫誘發地震與壩高及庫容密切相關,而且受水位漲落的影響。現有資料表明,震級大于5級的地震均發生在壩高超過100 m、庫容超過10億m3大(I)型水庫中。達響水庫壩高70 m,庫容1880萬m3,因而認為發生5級以上水庫誘發地震的可能性較小。

參考文獻

[1]呂建文.申村水庫庫區工程地質條件評價[J].科技情報開發與經濟,2009(4).