初中數學課堂活動的有效策略

2012-12-31 00:00:00羅光杰

考試周刊 2012年54期

《數學課程標準解讀》指出:數學教學應是數學活動的教學,是學生主動參與數學活動,在活動中獲取數學知識、數學體驗,發展思維和增強能力的過程。從狹義上說,數學課堂活動就是指在數學課堂上,教師為了完成既定的數學目標而設計了一些可操作的問題,學生通過動手實踐、自主探索與合作交流等活動方式解決這些問題,從而達到預期目標的過程。它的基本步驟是:提出問題—動手操作—得出結論—表達陳述。筆者認為,要從事好數學活動,應注意以下幾點。

一、正確選擇數學活動,提升學生思維能力

首先教師選擇的活動不僅要有利于發展學生的動手實踐、合作交流等方面的能力,更重要的是要便于學生在活動過程中理解知識并主動建構。因而在選擇和設置活動時,首先要保證活動易于學生操作;其次,活動的選擇要有一定的開放度和可探究的空間;最后,活動的步驟要循序漸進,具有一定的梯度。例如在勾股定理的教學中,要了解直角三角形三邊之間的關系,我們需要以直角三角形的三邊為邊向外作正方形,找出這三個正方形的面積之間的關系。首先將每個小正方形的面積看作1個單位,以格點為頂點作直角邊分別為1和1的直角三角形,并分別以三邊為邊向外作正方形,請學生找出這三個正方形的面積之間的關系。然后將每個小正方形的面積看作1個單位,以格點為頂點作直角邊分別為3和4的直角三角形,并分別以三邊為邊向外作正方形,請學生找出這三個正方形的面積之間的關系。接著仍然將每個小正方形的面積看作1個單位,以格點為頂點作不同于剛才的直角三角形,并分別以三邊為邊向外作正方形,找出這三個正方形的面積之間的關系。

二、關注活動過程安排,提高課堂教學水平

由于活動受各種主觀和客觀因素的影響,因而活動過程具有一定的不確定性。為了保證活動能順利有序地進行,并能調節學習情趣,讓學生輕松有效地學習,使全體學生都能參與活動,我們應注意巧妙設置一些活動和關注活動細節,以提升課堂教學品味。筆者在教學中經常發現,前后座位的4個同學組成合作小組,小組內部也沒有具體的分工與討論目標,這樣的合作交流往往缺乏實效,變成了一種形式。因此,教師在課前,先要根據學生的特點,按照“異組同構,同組異構”的原則進行分組。活動前要對小組成員進行分工,活動中對活動小組的合作情況進行觀察并及時給予指導,并有意識地培養學生之間的合作意識和合作技能。討論后得出合理的結論,指導學生解釋結論的合理性,還要對不同的結論進行比較。為了保證活動的順利進行,教師課前還要精心準備,盡量考慮到每一個細節,必要時還要親自動手做一做。

例如在教學頻率與概率一課時,教師讓學生準備兩枚相同的均勻的骰子,拋擲一定的高度,每拋一回稱為一次試驗。

(1)一次試驗中兩枚骰子相同點子朝上可能性有哪些情況·

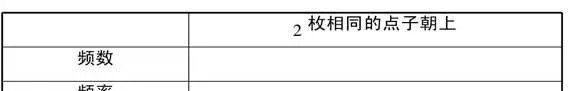

(2)每人做30次試驗,依次記錄2枚同時相同的點子朝上的結果,并根據試驗結果填寫表格:

(3)2枚骰子同時相同點子朝上的頻率是多少·

(4)你認為2枚骰子同時相同的點子朝上的概率有多大·

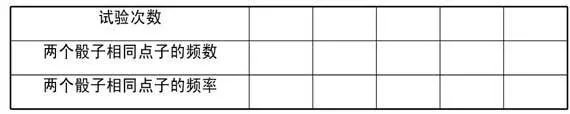

(5)六個同學一組,分別匯總其中兩人、三人、四人、五人、六人的試驗數據,相應提到試驗60次、90次、120次、150次、180次時的2枚骰子同時相同的點子朝上的頻率,填寫下表,并繪制相應的折線統計圖。

上述案例給出了一個較復雜的活動,教師如果不能注意到以下幾個細節,活動的效果將大打折扣。首先要保證學生手中硬幣正反面的隨機性,為此,教師可在課堂上進行示范,避免學生進行錯誤操作;其次活動需要兩個人相互配合,人數太多只會降低活動效率,因而只需將兩個學生分為一組。另外我們還應注意巧妙設置一些活動來調節學習氣氛,使學生輕松有效地學習,使全體學生都能參與活動。如在教學“勾股定理的應用”時,提出這樣的問題:“誰不爬旗桿可量得其高·誰不過河可測得河寬·”同學們聽后,學習興趣很高,紛紛提出自己的不同想法。到底怎樣才能做到這一點呢·于是對“勾股定理的應用”的學習便成為學生的內在需要,同時對實際問題的解決也積累了活動經驗。再如讓學生以小組合作方式,把厚0.1毫米的紙依次折疊并計算紙張的厚度,提出問題“足夠長的厚0.1毫米的紙繼續折疊20次、30次,會有多厚·”把數學問題轉化數學乘方問題,最后讓學生通過計算知道:如果一個樓層按高3米計算,把足夠長的厚0.1毫米的紙繼續折疊20次有104米高,有34層樓高;繼續折疊30次后有10萬多米高,有12個珠穆朗瑪峰高(珠穆朗瑪峰高約為8848米)。通過解決實際問題的解決,學生了解了數學知識的用處與妙處,從而端正了學習數學的態度,樹立了學好數學的決心和信心,進一步提高了數學創造能力。

在課堂活動中,教師還要靈活地調控活動的時間,如果活動缺乏充分的時間和空間,學生很難做到獨立思考和分析反思,活動將變成“走走過場,草草了事”,表面上熱熱鬧鬧,實際上難以達到好的效果。另外,如果活動時間過長,并且活動的主題又缺乏一定的開放性和可探究的空間,結果就可能導致“活動”在同一層面上簡單重復,進而“活動”變成“亂動”,給教師調控課堂帶來困難,不僅浪費了寶貴的課堂時間,而且降低了學習效率。

蘇霍姆林斯基說得好:“當知識與積極的活動緊密聯系在一起的時候,學習才能成為孩子精神生活的一部分。”學生在這個探索空間里,不僅是一個發現者、探索者,更是一個創造者。在數學課堂教學中,教師只有轉變教育觀念,充分尊重學生、信任學生,以學生為主體,以活動為載體,與學生密切合作,才能誘發學生的學習動機,從而充分調動學生學習的積極性、主動性和創造性。當然,對于數學課堂活動的研究,尚在探索階段,在課堂操作程序上可能不那么科學合理,且尚有不便操作、不易把握在之處。但我們相信,在課堂教學模式上主動尋求“接受式”與“活動式”的有機結合,讓學生的心理活動與行為活動協調發展,是現代數學教育改革的趨