一場成功的教育“變法”

王晶晶

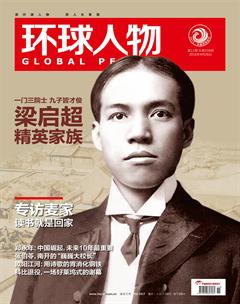

1917年,是梁啟超與政治最后糾纏的一年。前半年他幫段祺瑞執掌北洋大權,因而被重用,出任各項要職,雄心勃勃,志得意滿;后半年,他就在孫中山“護法戰爭”的逼迫中,不得不遞交了辭呈。從此,他告別政治舞臺,轉而以主要的精力從事文化教育和學術研究活動。這其中,也包括教育他自己的子女。

那一年,一個張姓的大家庭剛剛搬至蘇州。家里4間書房,父母各一間,眾多兒女們合用兩間。母親親自為孩子們開蒙讀書,還有專門聘請的老師教授書法、算術、自然、音樂等。這個家庭,培養出了后來大名鼎鼎的“合肥四姐妹”、九如巷中十姐弟。

無錫錢氏家族、揚州何家……在清末民初的中華大地上,芝蘭玉樹似乎總是一門一門地出現,不獨梁家。這是時代造就,抑或是歷史偶然?

近代史研究者解璽璋告訴《環球人物》記者:“那個時代,還有大量晚清的士紳、學者,他們本身就是中國傳統文脈和血統的存在,他們支持了這種教育。它是一種人格教育,不僅僅重視孩子知識的增加,更重視健全人格的培養。每個家庭有不同的側重點,比如張家更偏重文化,梁家可能更有家國情懷。但無論梁家、張家,都是圍繞孩子的健全發展、健康成長去教育,要使他們先成為一個人,而不是一個人才。”

梁啟超曾在一次學校演講中說,現在的教育,是“販賣知識雜貨店”的教育。他很憂心地告誡學生:“諸君啊!千萬別以為得些斷片的知識就算是有學問呀!我老實不客氣告訴你罷,你如果做成一個人,知識自然是越多越好;你如果做不成一個人,知識卻是越多越壞。”人先站穩了,再談及其它,這就是梁啟超的“立人”。而在人格培養方面,家庭承擔著重要職責。那些有學識、有見識、有財富的家庭,也有能力承擔這樣的職責。

新舊交替、東西融匯、破立共存,是那個時代的圖景。家學傳統、教會學校、私立學校,西方新式教育理念的引入,留學歐美、日本的浪潮,不斷沖擊著人們固有的觀念。關于教育是應該保留傳統還是放手革新的爭論,在當時,并不比現在少。

號稱“中國之新民”的梁啟超,在政治上的變法以失敗告終,但在教育上,他沒有放棄“變法”。“梁啟超入手的地方,就是新民,啟迪民智。他把國家對公民的教育,首先實施在自己家里。他對孩子的溝通很平等;他希望孩子樂觀、積極、向上,而不希望他們有那種無病呻吟的文人情緒。家里家外,他對年輕人都是這樣一種要求。”解璽璋說。

但梁啟超主導的教育“變法”,仍緊緊根植于中國傳統。雖然9個子女中不乏哈佛大學、西點軍校等西方名校畢業的,但梁啟超的教育理念并不是純粹“向西”。“他們家的教育,有西洋精神的成分,可主要還是儒家的教育。”梁思成曾經遭遇過一次車禍受傷,在醫院住了一段時間,沒能按計劃出國留學。梁啟超就勸他:這段時間恰恰可以看看《資治通鑒》等中國傳統的書籍,等出國就沒有機會了。

1923年2月,張君勱在清華大學給留美預科生做演講,告訴他們要打好傳統學術的基礎,特別強調讀宋儒、王陽明。當時就引起了“玄學與科學”的論戰。“梁啟超雖然沒有直接參加論戰,但當梁思成因學問而生病時,他幾次寫信,勸他要跳出專業外,看一些文學,尤其是古文類的書籍。”在這個問題上,梁啟超用實際行動作出了自己的回答。他后來曾說:科學可以影響人的人生觀,但影響不了情感。

中國人自古就有重視教育的傳統。無論經濟如何發展,社會如何進步,教育的根本沒有變化,那就是首先要培養人格健全的人。今天的人們最關心什么樣的教育方法最可取,其實梁啟超家族的故事,早就已經告訴了我們答案。