湘西地區傳統聚落空間特征研究——以浦市古鎮為例

劉亞南

(湖南師范大學資源與環境科學學院,湖南長沙410081)

被譽為湘西四大古鎮之首的瀘溪浦市古鎮,尚存的歷史文化積淀極為豐厚,具有極高的保護和研究價值。本文以浦市鎮為例,分析湘西地區具有地域特色的傳統聚落空間特征。

一 浦市古鎮的布局特點

浦市是一個因軍事而立、因商業而興的古鎮,地處湘西自治州沅江中游西岸,瀘溪縣東南部,地理位置十分重要,歷來是兵家不可忽視的水路要津,也是通達川黔的重要驛站。考古資料顯示,大約在七千多年前的新石器時代,這里已有人類的活動。據《辰州府志》和《瀘溪縣志》記載,早在南宋中期浦市古鎮作為軍隊集散地被正式確立為軍事機構,明清之際,這里更成為重要的軍事戰備要點。

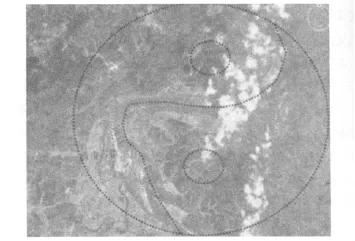

(一)基本格局。浦市古鎮整個輪廓大致呈規則形,猶如木排。其選址和布局充分體現了當地人對于風水的迷信:風水學中認為山陽水陰,山無水變,水無山不合,山主人丁,水主財祿[1]。沅江在浦市段的河道變寬,走勢曲折,酷似太極八卦,浦市古鎮中心及其背后的武陵山南支余脈則正位于太極八卦的陽魚魚腹位置;而古老沖、江東村等地則位于陰魚位置;沅江則構成了陰陽魚的分界線,整個八卦內呈西北部丘陵起伏、東南地勢平坦之勢,整體上形成了抱陰負陽的空間格局(圖1)。

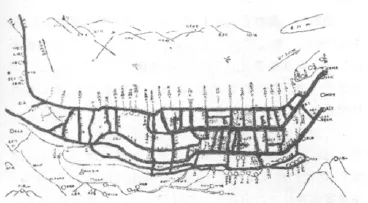

浦市古鎮東臨沅江,西依護城河,浦溪、巖門溪各自南、北穿城而過。街區面積約2平方公里,一條長約2.5公里的主街貫通南北,前后還有兩條與正街平行的河街與后街,各長1.5公里,另有45條巷弄,依山取勢,縱橫交錯,貫穿于三大主街之間,形成大街生小街,小街連大街,街街相連相通的木排形狀。結合鎮中地形,街巷分布呈現出北密南疏的特點。現存的歷史建筑多集中于古村中北部,即太平街和十字街歷史文化保護區,村南大片為耕地及綠地,另外村中還零星地分布有部分閑置地。

(二)城門。據史實記載,浦市古鎮原來修有12座城門,城門上修有城樓與城垛,派人守衛。這12座城門,是過去城鄉來往行人的主要通道,現今仍留有清代建造的城門遺址八座,其分別為東面“永定門”(即今日吉家臺),東南面“安定門”(即今日縣農場),南面“大定門”(即今日一小附近),西面“文昌門”和“鐵城門”(即今日浦市醫院與耐火材料廠一帶),西北面“鎮山門”(即今日印家橋上首),北面“得興門”(即新橋頭),東北面“得盛門”與“鎮河門”(即今日紅橋與寨尾頭)。城門樓的翹角飛檐下懸有大字楷書的城門橫匾,使門樓顯得雄偉壯觀。

圖1 浦市古鎮的空間環境

(三)城墻。據史實記載,為了防邊,浦市周邊環城修有長達5公里的堅固城墻,且呈現出一種酷似船形的形態,上游地段形似船頭,高而略窄,下游地段貌似船尾,寬扁而略低,全境東西寬約五百米,南北長約兩千米。如今古鎮的城墻已毀,沒有絲毫遺跡。但是在沅江沿岸,加固的河堤能體現出古時浦市城墻的實用性和堅固性。

(四)碼頭。浦市古鎮地處沅江中游,曾是沅江流域不可或缺的一個中轉站、集散地,商賈云集。明清時期,在依偎古鎮的十里江邊,沿線建有供商船停泊的碼頭十余座,生活碼頭多座,另有民船、官船和漁船停泊專用碼頭多座。石堤純然一色方形青石板砌成,堤底直起水底與碼頭連體,堤壩出岸高近十米,堤頂面寬約八米,整個石堤依江而建,綿延十余里,兩端吻合大山。

(五)古驛道。高山坪驛道全長60余里,建于明朝洪武至萬歷年間,是漢苗民族沖突、融合的產物,朝廷為了加強對苗族地區的控制,驛道便應運而生,以利于傳遞信息和運輸軍需物資。驛道東起浦市古鎮,西連鳳凰縣、乾州。浦市鎮,作為當時湘西四大名鎮之首,是“古海上絲綢之路”的運轉中心。明清時期,大量軍用民用物資均經這里運達目的地。古驛道是那一時期經濟、軍事及各種歷史事物的重要見證。時至今日,這條驛道在當地還發揮著重要作用。除了浦市境內起始處的石板有所斷裂之外,大部分路段保存相對完整,其完整性和長度在省內罕見。

二 重要街巷空間

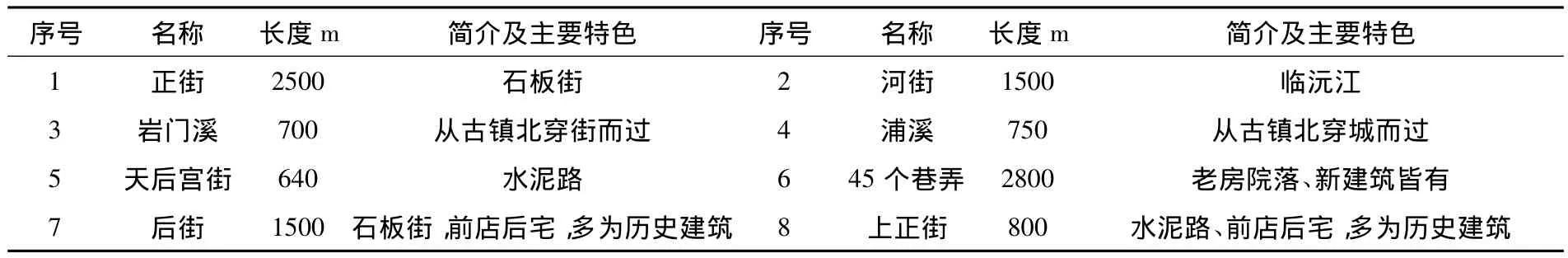

(一)概況。浦市古鎮歷史建筑大量完整地保存下來,現存歷史街巷共計52條,總長達到11190米(表1)。從史實記載中我們可以部分了解到當年的街巷情況:“長條形紅巖石街面,道寬四米多,全長五里有余,沿街兩側,商鋪建筑展列成巷……”[2]浦市古街道現今當算正街留存最為完好:長條形紅巖石街面,道寬四米多,全長五里有余,沿街兩側,商鋪攤點展列成巷,自古以來就有每逢陰歷二、七趕集的習俗,趕集當天,正街上人聲鼎沸,古村民乘船來到鎮上,出售和采購物資,或好友相聚。浦市古鎮主街除此條正街外,還有河街、后街兩條街,其構架模式類似正街,道路長度較正街短,約三里多。除以上3條主街外,另有45條曲徑通幽的巷弄,依山取勢,縱橫交錯,貫穿于其中,浦市全境四通八達,進出便當(圖2)。

(二)典型街巷。浦市古鎮太平街和正街是保存較為完好的歷史建筑區,已被列為省級文物保護單位。正街、太平街兩側巷弄普遍較窄,部分地段仍然保持明清、民國時期的石板街、踏步、明水溝并行的歷史格局。

表1 形態完整、傳統風貌連續的歷史街巷(河道)數量、總長度

圖2 浦市古鎮街道布局圖

(三)街巷尺度。古鎮內部道路大體可分為主干道、次要道路和入戶巷道三個等級。主干道寬約8~10m,次要道路寬約5~7m,在狹窄地段機動車要避讓行駛,入戶巷道在3m以內,這些都滿足了古代人生產生活的實際尺寸,即驢馬車通行的基本尺寸。

通過對上述研究和分析可以看到,浦市古鎮選址考究,空間格局獨特,交通組織豐富,伴隨著歲月的流逝,愈發凸顯其珍貴的價值。而由于種種原因,聚落遭到了一定程度的破壞,值得欣慰的是,浦市古鎮被評為國家歷史文化名鎮。希望本文的研究能對浦市古鎮的保護和發展起到一定作用,同時也希望有更多人意識到其價值所在。

[1]薛林平,劉思齊.沁河中游傳統聚落空間格局研究[J].中國名城,2010,(10).

[2]林兆武.福州尚干古鎮空間形態研究[D].長沙:中南大學碩士學位論文,2007.

——以節孝街巷為例