談太原市水質突發事故應急與處理

張 敏

(太原市自來水公司水質管理處,山西太原 030009)

0 引言

2006年,國務院發布了《國家突發公共事件總體應急預案》,相關部門相繼制定了對應的突發事件應急預案。城市供水關系到人民群眾的生命安全和正常的生產生活,而安全監測體系和保障措施薄弱等問題日益突出,嚴重威脅著供水安全。突發性水污染事件通常能在短時間內產生超出水體自凈能力的大量污染物質,具有發生突然、擴散迅速、危害嚴重及污染物不明等特點。建立科學有效的日常監控體系,監測水源的水質安全,提高突發性水污染事件應急處理能力,成為水質監測的當務之急。

1 太原市供水情況介紹

太原市是以能源重化工為基礎的工業城市,人均水資源占有量不足200 m3,約為全國平均水平的1/12,按照國際標準屬于重度缺水地區。20世紀80年代以來,太原市地下水一直嚴重超采,淺層水源得不到補充,再加上排放的工業廢水和生活污水不斷下滲,造成巖溶泉水斷流、地下水位下降、地下水源污染、地面沉降等一系列問題的出現。

萬家寨引黃工程是解決山西省太原、大同、朔州工業和生活用水的一項大型飲水工程。2003年10月引黃供水以來,太原市就采用在供水管網末端將兩種水源水進行混合,二次加壓后供給太原市工業用水和城市居民生活用水。地面水和地下水約各占一半;地面水水源1/3來自汾河水,2/3來自引黃水。地面水由呼延水廠處理后,在太原市自來水公司的五水廠、七水廠、八水廠、十水廠與地下水混合后,經加氯消毒、二次加壓后供給太原市工業和生活用水。引黃水的混入使太原市地下水源得以涵養與保護,同時也引起了生活飲用水水質的改變。

2 突發水質事故案例概況分析

2010年8月中旬,太原市自來水公司客服中心陸續接到居民投訴:自來水有霉味,煮沸后霉味明顯。與此同時,日常水質檢測也發現多個管網點臭和味指標出現異常。投訴用戶集中在萬柏林區和高新區及臨近城區。根據太原市供水管網分布情況,投訴區域的自來水主要來自于呼延水廠,該水廠水源取自汾河水庫。

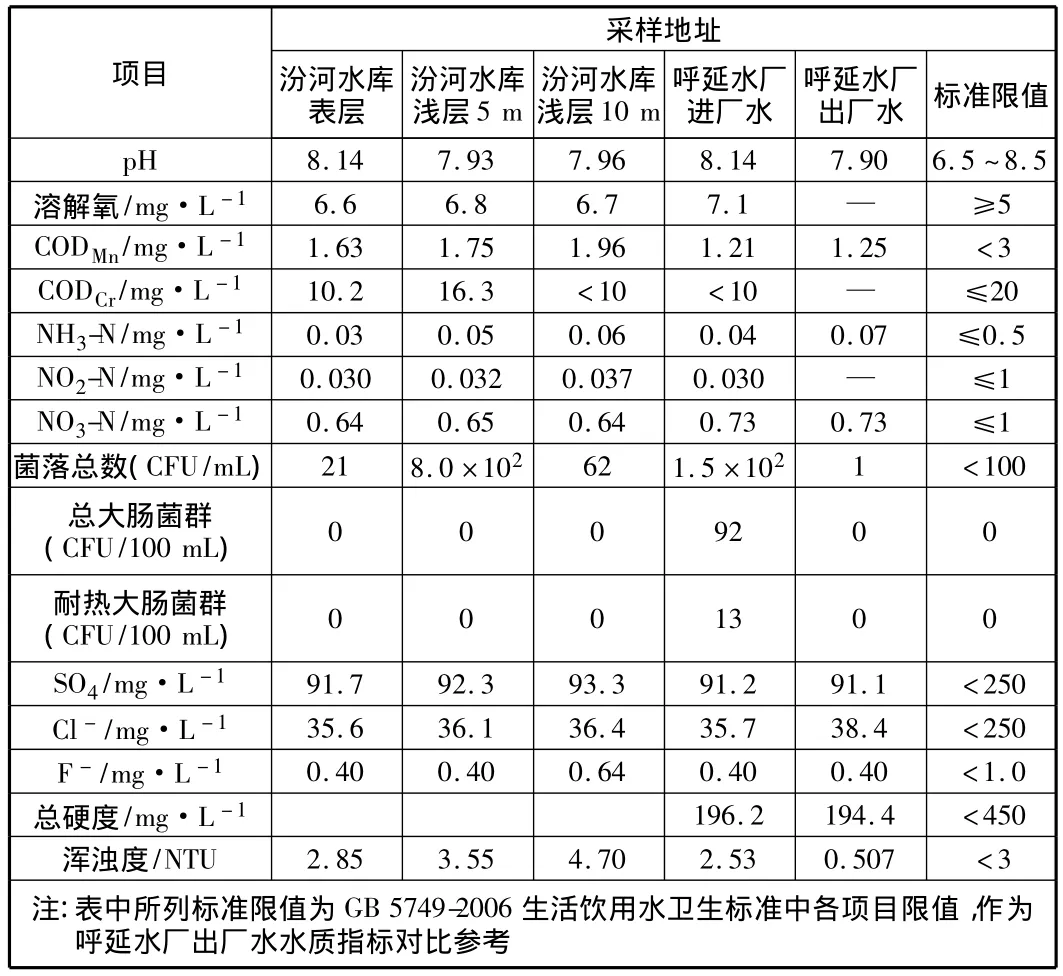

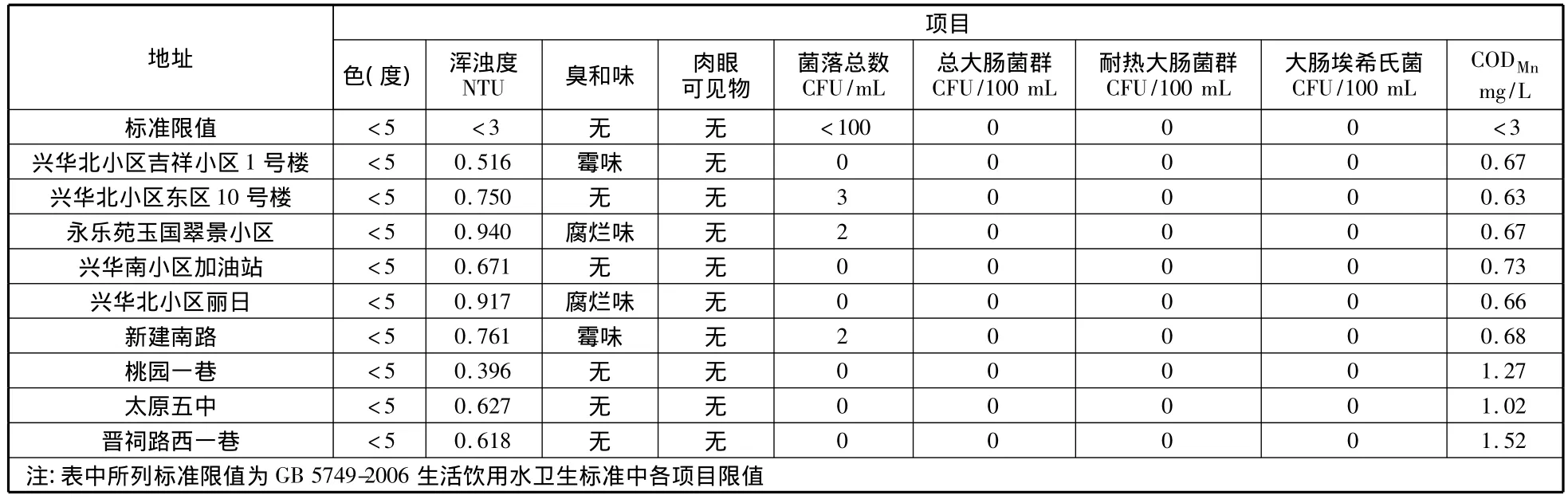

根據水質部門監測,進廠水已帶有霉味,初步分析霉味來源于汾河水庫。在接到大量投訴的第一時間,太原監測站對汾河水庫表層與淺層5 m,10 m水深處和呼延水廠進廠水、出廠水,以及涉及引黃水的供水區域管網點水質進行24 h連續采樣與檢測,檢測指標與結果見表1,表2。檢測結果表明:呼延水廠出廠水一般理化指標和微生物指標完全符合GB 5749-2006生活飲用水衛生標準,只有臭和味指標沒有達到標準要求。飲用水的嗅味降低了水的品質,引起用戶感官的不適,導致用戶對要飲用水水質安全產生質疑,進而引發用戶不滿、抱怨、恐慌等情緒。如果不及時解決臭味問題,將對太原市居民生活、工農業生產造成一定程度的負面影響。隨后,呼延水廠采取應急措施,在廠前500 m處輸水管道上設置粉末活性炭加藥點,每10 min投加25 kg粉末活性炭。連續投加幾天后,出廠水霉味明顯減輕,但對氣味敏感者仍可聞出,客服投訴有所下降。后經過一段時間的持續投加,臭和味指標達到GB 5749-2006生活飲用水衛生標準。隨后,針對汾河水庫表層、5 m深度、10 m深度分層取水樣混合成一個水樣,樣品采集后經固定、濃縮后,進行藻類種屬檢測,方法依據《水和廢水檢測分析方法》(第四版),通過顯微鏡鏡檢鑒定,藻類數量約為150萬/L,主要為硅藻、綠藻、藍藻,這些基本可認定為這次事件的致臭藻類。這次事件是典型的地表水水源藻類突發而導致管網水出現臭味異常的水質事件。因此,為應對汾河水庫水源水藻類變化防止水庫水出現富營養化,必須摸清水庫水藻類繁殖的規律,在水源地采取適當的控藻措施或對原水進行預除藻處理可防止臭味事件的發生。

表1 2010年8月17日汾河水庫、8月16日呼延水廠水質化驗指標

3 應急體系的建立與完善

太原市自來水公司作為全市面對廣大用戶的唯一公共供水服務機構,制定了《太原市城市公共供水系統突發事件應急預案》,成立應急指揮機構,建立技術、物資、人員保障系統,落實重大事件報告、處理制度,節假日間加強值班制,使應急機制有效發揮。

表2 涉及引黃水供水區域管網點水質化驗指標

近年來不斷加強了供水應急體系的建設,制定了水源污染、水管爆裂等供水突發事件的應急預案,并積極組織各類應急演練活動,以不斷完善預案內容,使預案具有可操作性,并提高現場救援的處置能力。

在應急檢測方面,近年來強化了生物毒性檢測和藻類檢測的分析學習,完善了兩蟲檢測能力,并安裝多臺在線監測儀表實現實時監控,極大的提高了應急現場水質分析能力。

4 結語

飲用水全面達標、安全供水的目標實現,其根本保障是供水企業建立完善全面的以水質為核心的質量管理體系和流程。供水企業自身情況,完善并提高以水質為核心的質量管理體系,提高水質監測能力,從而實現全過程水質監測的目標。