論篇、章的邏輯結(jié)構(gòu)系統(tǒng)

陳滿銘

(臺(tái)灣師范大學(xué)國(guó)文系,臺(tái)北)

提 要 章法含篇法,由陰陽(yáng)二元所形成,以凸顯篇章的邏輯結(jié)構(gòu)。而這種結(jié)構(gòu),一面靠移位、轉(zhuǎn)位作橫向的拓展,一面又藉包孕作縱向的推深,以組織成完整系統(tǒng)。就在此系統(tǒng)中,由章結(jié)構(gòu)的底層上徹至次層,形成章的邏輯結(jié)構(gòu)系統(tǒng);由篇結(jié)構(gòu)的上層作下徹統(tǒng)合,形成篇的邏輯結(jié)構(gòu)系統(tǒng)。

一、前 言

章法由陰陽(yáng)二元所形成,以呈現(xiàn)篇章內(nèi)容材料的邏輯關(guān)系,是含篇法在內(nèi)的。《文心雕龍·章句》論篇、章、句、字,而其篇名就以“章”含“篇”、以“句”含“字”。因此章法結(jié)構(gòu)系統(tǒng),是該析為篇與章來討論的。本文即著眼于此,先論述章法的陰陽(yáng)變化,再探討章法結(jié)構(gòu)的章系統(tǒng),然后研析章法結(jié)構(gòu)的篇系統(tǒng),以見篇、章邏輯結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的梗概及其重要性。

二、章法的陰陽(yáng)變化

人對(duì)章法的注意,相當(dāng)?shù)卦纭③摹段男牡颀垺ふ戮洹菲从衅ā⒄路ā⒕浞ā⒆址ㄖf,而后來呂東萊的《古文關(guān)鍵》、謝枋得的《文章軌范》、托名歸有光的《文章指南》和劉熙載的《藝概》等,也都或多或少地涉及章法,只可惜,都“但見其樹而不見其林”。于是在偶然的機(jī)緣下,從三十多年前開始,我們兼顧理論與應(yīng)用,經(jīng)由廣搜旁推的功夫,終于找出約四十種章法,而完成“集樹成林”的工作。這些章法是:今昔、久暫、遠(yuǎn)近、內(nèi)外、左右、高低、大小、視角轉(zhuǎn)換、知覺轉(zhuǎn)換、時(shí)空交錯(cuò)、狀態(tài)變化、本末、淺深(輕重)、因果、眾寡、并列、情景、論敘、泛具、虛實(shí)(時(shí)間、空間、假設(shè)與事實(shí)、虛構(gòu)與真實(shí))、凡目、詳略、賓主、正反、立破、抑揚(yáng)、問答、平側(cè)(平提側(cè)注、平提側(cè)收)、縱收、張弛、插補(bǔ)、偏全、點(diǎn)染、天(自然)人(人事)、圖底、敲擊等(陳滿銘2003a:17-32)。它們用在篇或章(節(jié)、段),都可以擔(dān)負(fù)組織材料、貫通情意之作用。

由于這些章法是建立在陰陽(yáng)二元對(duì)待之基礎(chǔ)上的,每一章法本身即自成陰陽(yáng)、剛?cè)帷4蟮侄摚瑢儆诒尽⑾取㈧o、低、內(nèi)、小、近的,為陰為柔;屬于末、后、動(dòng)、高、外、大、遠(yuǎn)的,為陽(yáng)為剛(陳望衡1998:184)。這樣以陰陽(yáng)或剛?cè)醽砜凑路ǎ瑒t所有以《周易》與《老子》》之陰陽(yáng)二元為基礎(chǔ)而形成的章法,都可辨別它們的陰陽(yáng)或剛?cè)帷F┤纾?/p>

賓主法:以“主”為陰為柔,“賓”為陽(yáng)為剛。

正反法:以“正”為陰為柔,“反”為陽(yáng)為剛。

凡目法:以“凡”為陰為柔、“目”為陽(yáng)為剛。

圖底法:以“圖”為陰為柔、“底”為陽(yáng)為剛。

因果法:以“因”為陰為柔、“果”為陽(yáng)為剛。

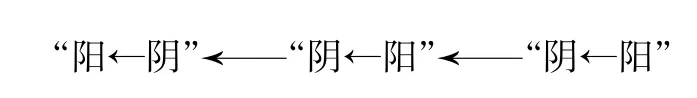

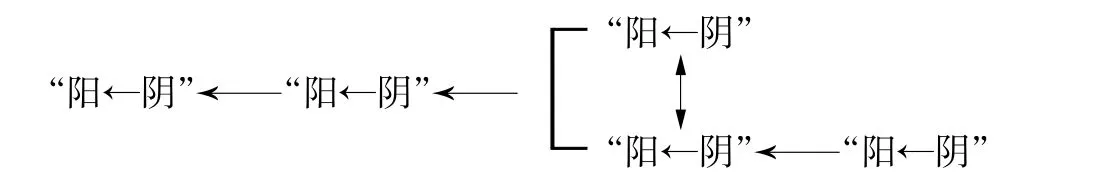

以此為基礎(chǔ),各種章法就可以因移位(如“陽(yáng)→陰”或“陰→陽(yáng)”)又可因轉(zhuǎn)位(如“陰→陽(yáng)→陰”或“陽(yáng)→陰→陽(yáng)”)作橫向擴(kuò)展,而形成各種結(jié)構(gòu)類型(陳滿銘2004:1-22)。

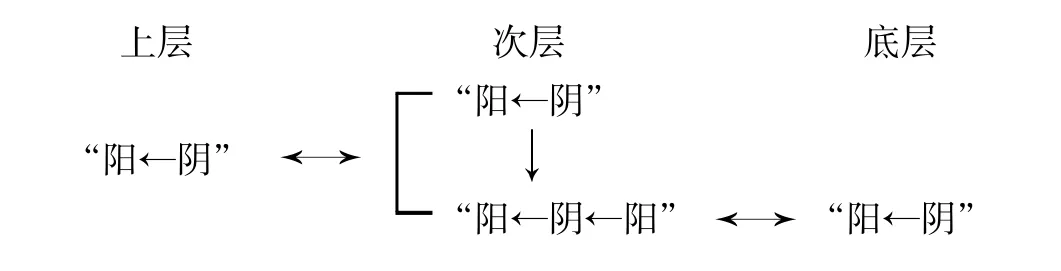

而章法結(jié)構(gòu),只靠移位、轉(zhuǎn)位作橫向的拓展是不夠的,必須藉包孕作縱向的推深,形成層級(jí),以組織成為完整系統(tǒng)。就在這種包孕式結(jié)構(gòu)中,有兩種基本類型:其一是陰柔屬性:“陰/‘陰、陽(yáng)’”的結(jié)構(gòu)類型:這種類型,以因果章法為例,形成的是“因/‘因、果’”的結(jié)構(gòu);其二是陽(yáng)剛屬性:“陽(yáng)/‘陰、陽(yáng)’”的結(jié)構(gòu)類型:這種類型,以圖底章法為例,形成的是“底/‘圖、底’”的結(jié)構(gòu)(陳滿銘2011:121-149)。一般說來,任何章法結(jié)構(gòu)系統(tǒng)都會(huì)出現(xiàn)這兩種基本類型。

由于轉(zhuǎn)位比較復(fù)雜,并非每一辭章都會(huì)出現(xiàn)這種結(jié)構(gòu),所以這種章法結(jié)構(gòu)系統(tǒng),可單由移位(橫向)與包孕(縱向)所組成,也可由移位(橫向)、轉(zhuǎn)位(橫向)與包孕(橫向)所組成。這種情況不僅是章如此,就是篇也這樣。可見篇章邏輯結(jié)構(gòu)是離不開陰陽(yáng)二元之變化的。

三、章的邏輯結(jié)構(gòu)系統(tǒng)

章邏輯結(jié)構(gòu)系統(tǒng),出現(xiàn)在一篇辭章的節(jié)(句群)、段部分,乃形成篇邏輯結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的基礎(chǔ)。通常必須含兩層或兩層以上結(jié)構(gòu),因此單層或單一結(jié)構(gòu),是不包含在內(nèi)的。平常只需舉一篇辭章結(jié)構(gòu)的一部分作說明時(shí),就可以舍篇而用章系統(tǒng)。茲舉數(shù)例說明,先看唐詩(shī):

(1)萬壑樹參天,千山響杜鵑。山中一夜雨,樹杪百重泉。(王維《送梓州李使君》)

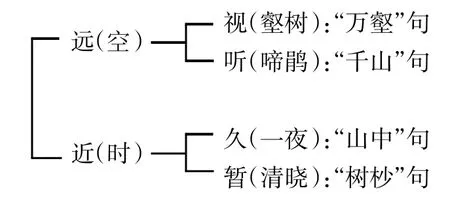

這是一首投贈(zèng)詩(shī)的前兩聯(lián),寫的是當(dāng)?shù)兀ㄨ髦荩┑娘L(fēng)景,用先遠(yuǎn)后近的移位結(jié)構(gòu)(上層)來寫的。其中“萬壑”二句,用先視覺后聽覺的章結(jié)構(gòu)(底層),來寫遠(yuǎn)景;“山中”二句,藉先久后暫的章結(jié)構(gòu)(底層),以寫近景。為下兩聯(lián)之?dāng)⑹隆懭俗饕印S魇卣妫?996:148)分析云:“此詩(shī)首四句是懸想梓州山林之奇勝,是切地。同時(shí)頷聯(lián)重復(fù)‘山樹’二字,即是謹(jǐn)承起首‘千山萬壑’而來。律詩(shī)中用重復(fù)字,此可為法。”他的解析有助于對(duì)此兩聯(lián)的了解。其邏輯結(jié)構(gòu)系統(tǒng)如下:

圖1:《送梓州李使君》章(上兩聯(lián))結(jié)構(gòu)系統(tǒng)

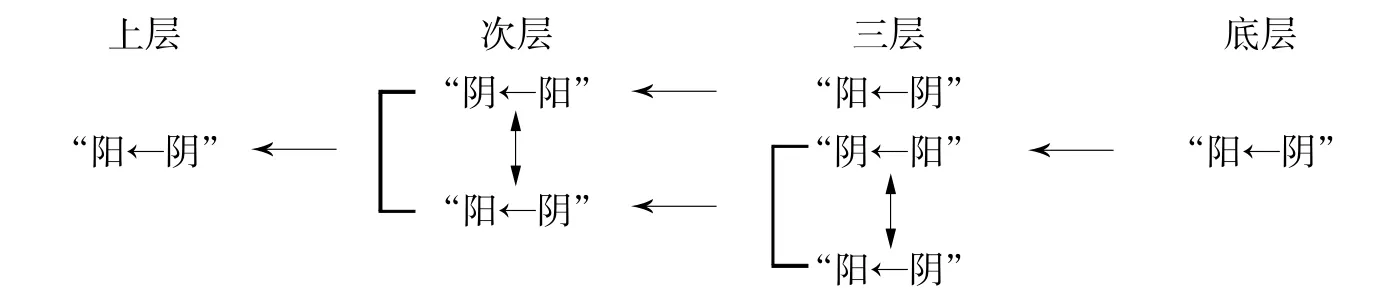

如單以陰陽(yáng)變化來呈現(xiàn),則如下圖:

圖2:《送梓州李使君》章(上兩聯(lián))陰陽(yáng)變化

此章邏輯結(jié)構(gòu)系統(tǒng)含兩層,由三迭移位結(jié)構(gòu)組成“陽(yáng)/陽(yáng)←陰”與“陰/陰←陽(yáng)”的兩個(gè)包孕結(jié)構(gòu),聯(lián)貫成系統(tǒng)。其居于上層的先遠(yuǎn)后近(逆)結(jié)構(gòu),其“勢(shì)”(陽(yáng)剛或陰柔的強(qiáng)度,涂光社2001:265)之流向?yàn)殛帲惶幱诘讓拥南纫曈X后聽覺(順)、先久后暫(逆)等兩個(gè)結(jié)構(gòu),其勢(shì)之流向一為陽(yáng)、一為陰。總結(jié)起來看,此四句詩(shī)所形成之勢(shì),流向陰的有兩個(gè)結(jié)構(gòu)、流向陽(yáng)的有一個(gè)結(jié)構(gòu),可看出其陰柔之勢(shì)較多較進(jìn),而陽(yáng)剛之勢(shì)較寡較黜。因此這兩聯(lián)詩(shī)的風(fēng)格顯然是偏于陰柔的。許印芳以為本詩(shī)就“意味講是清遠(yuǎn)的”、就景象講是“雄渾”的(周振甫1989:13),那么這首詩(shī)就當(dāng)以“清遠(yuǎn)”(陰柔)為主、“雄渾”(陽(yáng)剛)為輔,也就是說此詩(shī)的風(fēng)格是“清遠(yuǎn)中有雄渾”的。假如這種看法沒錯(cuò),則單此四句詩(shī)就已透露出其端倪來了。

再看宋詞:

(2)燎沈香,消溽暑。鳥雀呼晴,侵曉窺檐語。葉上初陽(yáng)干宿雨,水面清圓,一一風(fēng)荷舉。(周邦彥《蘇幕遮》)

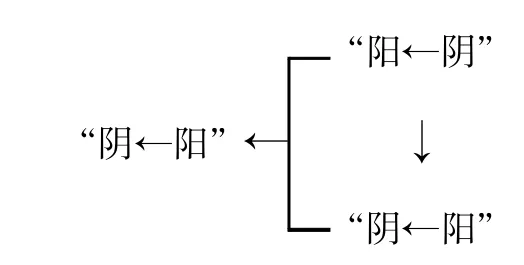

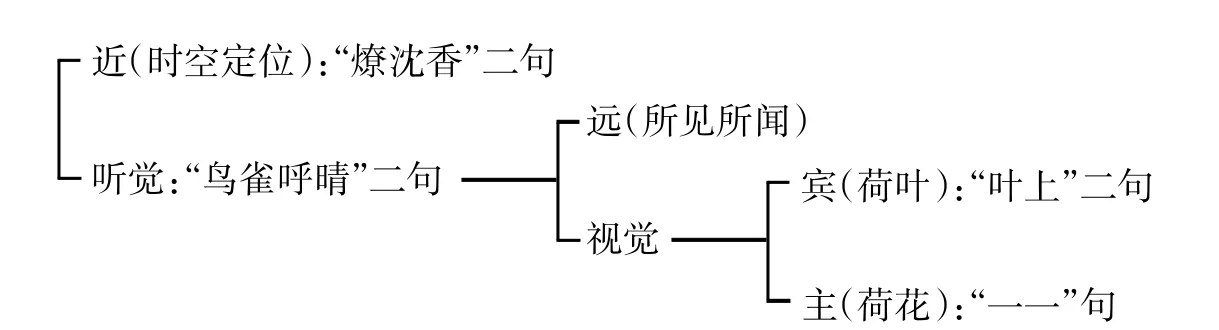

這是此詞之上半闋,寫夏日清晨室內(nèi)外的景致,采先近(室內(nèi))后遠(yuǎn)(室外)(上層)的章結(jié)構(gòu)來寫,而遠(yuǎn)(室外)又以先聽覺后視覺(次層)的章結(jié)構(gòu)加以呈現(xiàn)。其中寫最近的,是起二句,寫的是夏晨(時(shí))室內(nèi)(空)的小景,為全詞作了時(shí)空定位。而這位主人翁如此焚香消暑,除了在肉體上會(huì)感到清涼一些外,在精神上也會(huì)不再煩躁不寧。這樣,自然就使視覺和聽覺變得特別敏銳,能傾全心去聽鳥雀、看風(fēng)荷,而由此以引生下半闋的無限鄉(xiāng)愁也格外明晰了。其中寫聽覺的,是“鳥雀呼晴”二句,寫的是檐間的鳥雀聲態(tài)。說“呼晴”、“侵曉”,便知昨夜下過了雨,使空氣里增加了水份,而令人感到悶熱難耐,主人翁之所以焚香消暑,由此作了交代。而說“呼”、“窺”、“語”,將鳥雀在屋檐上活蹦亂跳、吱吱喳喳地鬧個(gè)不休的動(dòng)態(tài),予以擬人化,產(chǎn)生了十分生動(dòng)的效果。至于寫視覺的,是“葉上初陽(yáng)干宿雨”三句,寫的是池中風(fēng)荷的清新景色,乃此詞實(shí)寫景物的重心所在。作者在此,先寫荷葉,為賓;再寫荷花,為主,形成先賓后主(底層)的章結(jié)構(gòu)。在寫荷葉時(shí),用“初陽(yáng)”和“宿雨”,上應(yīng)“暑”和“呼晴”;并以“干”和“清圓”,將荷葉在初晴的晨光下,清潤(rùn)而圓圓地平鋪在池面上的形狀,描繪得真切而活潑。而在寫荷花時(shí),則用“風(fēng)”和“舉”字,將荷花一一拔出水面而迎風(fēng)搖曳的姿態(tài),摹寫得更為傳神。而上半闋之寫景和下半闋之抒情(鄉(xiāng)思),兩兩呼應(yīng),連成一體,達(dá)于“思與境偕”的至美之境。曹明綱說:“從燃香消暑到夢(mèng)回故鄉(xiāng),這是一個(gè)完整的過程,而用‘風(fēng)荷’穿插其間、呼應(yīng)首尾,尤見詞人獨(dú)運(yùn)之匠心和淡泊之胸襟。”(見陳邦炎主編1994:366)其邏輯結(jié)構(gòu)系統(tǒng)如下:

圖 3:《蘇幕遮》章(上片)結(jié)構(gòu)系統(tǒng)

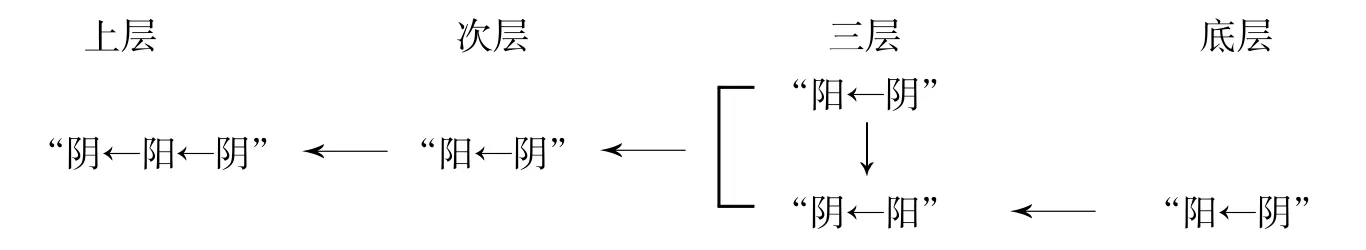

如單以陰陽(yáng)變化來呈現(xiàn),則如下圖:

圖4:《蘇幕遮》章(上片)陰陽(yáng)變化

此章邏輯結(jié)構(gòu)系統(tǒng)含三層,由三迭移位結(jié)構(gòu)組成“陽(yáng)/陰←陽(yáng)”與“陰/陰←陽(yáng)”的兩個(gè)包孕結(jié)構(gòu),聯(lián)貫成系統(tǒng)。其居于上層的先近后遠(yuǎn)(順)結(jié)構(gòu),其勢(shì)之流向?yàn)殛?yáng);處于次層的先聽覺后視覺(逆)與底層的先賓后主(逆)等兩個(gè)結(jié)構(gòu),其勢(shì)之流向均為陰。總結(jié)起來看,此上半闋詞所形成之勢(shì),流向陰的有兩個(gè)結(jié)構(gòu)、流向陽(yáng)的有一個(gè)結(jié)構(gòu),可看出其陰柔之勢(shì)較多較進(jìn),而陽(yáng)剛之勢(shì)較寡較黜。因此這上半闋詞的風(fēng)格看來是偏于陰柔的,但由于其上層流向陽(yáng),便使得陽(yáng)之勢(shì)逼近于陰,而呈現(xiàn)剛?cè)峄?jì)的風(fēng)格。王強(qiáng)說:“此詞在內(nèi)容上說,雖寫思鄉(xiāng),并不甚感傷,所以陳世焜《云韶集》云:‘不必以詞勝而詞自勝,風(fēng)致絕佳,亦先生胸襟恬淡。’”(見葉嘉瑩主編2006:141)這種特色,可從上半闋看出大概來。

古文的例子如:

(3)蓉少時(shí),讀書養(yǎng)晦堂之西偏一室。俛而讀,仰而思;思而弗得,輒起,繞室以旋。室有漥徑尺,浸淫日廣。每履之,足苦躓焉;既久而遂安之。

一日,父來室中,顧而笑曰:“一室之不治,何以天下國(guó)家為?”命童子取土平之。

后蓉履其地,蹴然以驚,如土忽隆起者;俯視地,坦然則既平矣。已而復(fù)然;又久而后安之。(劉蓉《習(xí)慣說》)

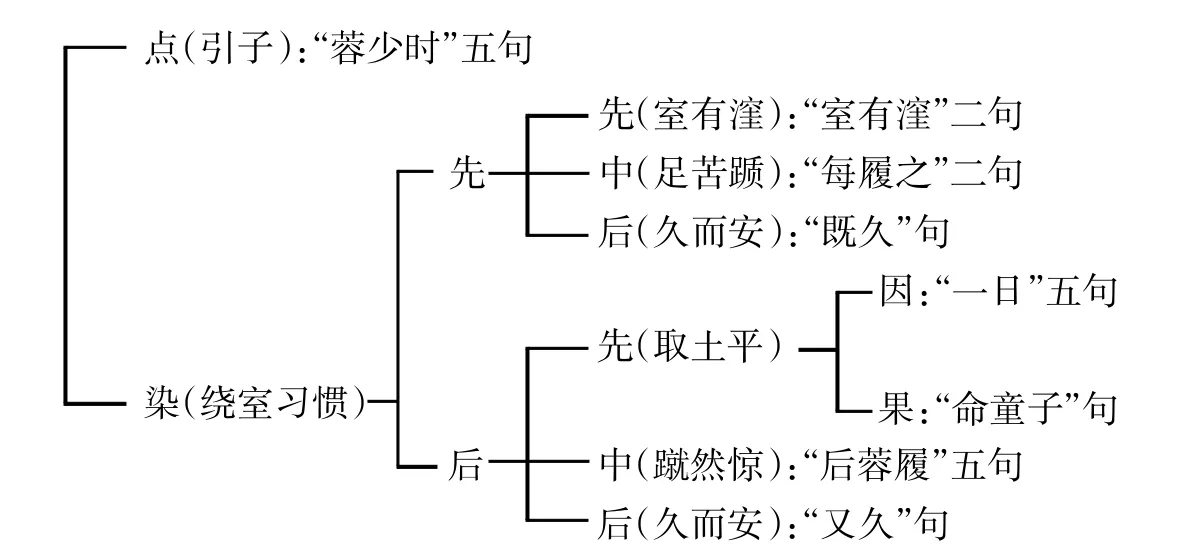

此文旨在說明習(xí)慣對(duì)人影響之大,藉以讓人體會(huì)“學(xué)貴慎始”的道理。它就結(jié)構(gòu)而言,可大別為“敘”與“論”兩大部分。上引兩段文字就是其中“敘”的部分。這個(gè)部分用“先點(diǎn)后染”(上層)的章結(jié)構(gòu),先以“蓉少時(shí)”七句,敘述自己繞室以旋的習(xí)慣,作為引子,以領(lǐng)出下面兩軌文字來;為“點(diǎn)”。再以“室有漥徑尺”五句,用兩層“先‘先’后‘后’”(次、三層)的章結(jié)構(gòu),以敘述室有漥而足苦躓,卻久而安的情事,這是第一軌;然后以“一日”十三句,也用兩層“先‘先’后‘后’”(次、三層)的章結(jié)構(gòu),又在“先”部分,形成“先因后果”(底層)的又一章結(jié)構(gòu),敘述自己因父親取土平而蹴然以驚,卻又久而后安的經(jīng)過,這是第二軌。此文誠(chéng)如宋廓所說“文章以‘思’為經(jīng),貫穿始末。因‘思’而‘繞室以旋’,從‘旋’而極其自然地引渡到主題的闡發(fā)”(見陳振鵬、章培恒主編1998:2004),這樣所闡發(fā)的主題,便更為明晰,而富于說服力了。其邏輯結(jié)構(gòu)系統(tǒng)如下:

圖5:《習(xí)慣說》章結(jié)構(gòu)系統(tǒng)

如單以陰陽(yáng)變化來呈現(xiàn),則如下圖:

圖6:《習(xí)慣說》章結(jié)構(gòu)陰陽(yáng)變化

此章邏輯結(jié)構(gòu)系統(tǒng)含四層,由五迭移位結(jié)構(gòu)組成“陽(yáng)/陽(yáng)?陰”與“陰/陽(yáng)?陰”各兩個(gè)的包孕結(jié)構(gòu),聯(lián)貫成系統(tǒng)。非常值得注意的是:每一層、每一個(gè)結(jié)構(gòu),其勢(shì)之流向均為陽(yáng),使其陽(yáng)剛之勢(shì)趨于最強(qiáng)烈的地步。無疑地,這對(duì)此文之說服力是有加分作用的。

從上舉例證看來,章對(duì)篇的影響是極大的。

四、篇的邏輯結(jié)構(gòu)系統(tǒng)

篇邏輯結(jié)構(gòu)系統(tǒng),是含章在內(nèi)的,否則只能指結(jié)構(gòu)系統(tǒng)中的上層結(jié)構(gòu)而已,因此篇系統(tǒng)呈現(xiàn)的是全篇的結(jié)構(gòu)系統(tǒng),是每一辭章都具備的。這樣以一個(gè)結(jié)構(gòu)系統(tǒng)表來涵蓋章與篇,最適合于篇幅較短的辭章,也是最常見到的。茲舉數(shù)例說明,唐詩(shī)如:

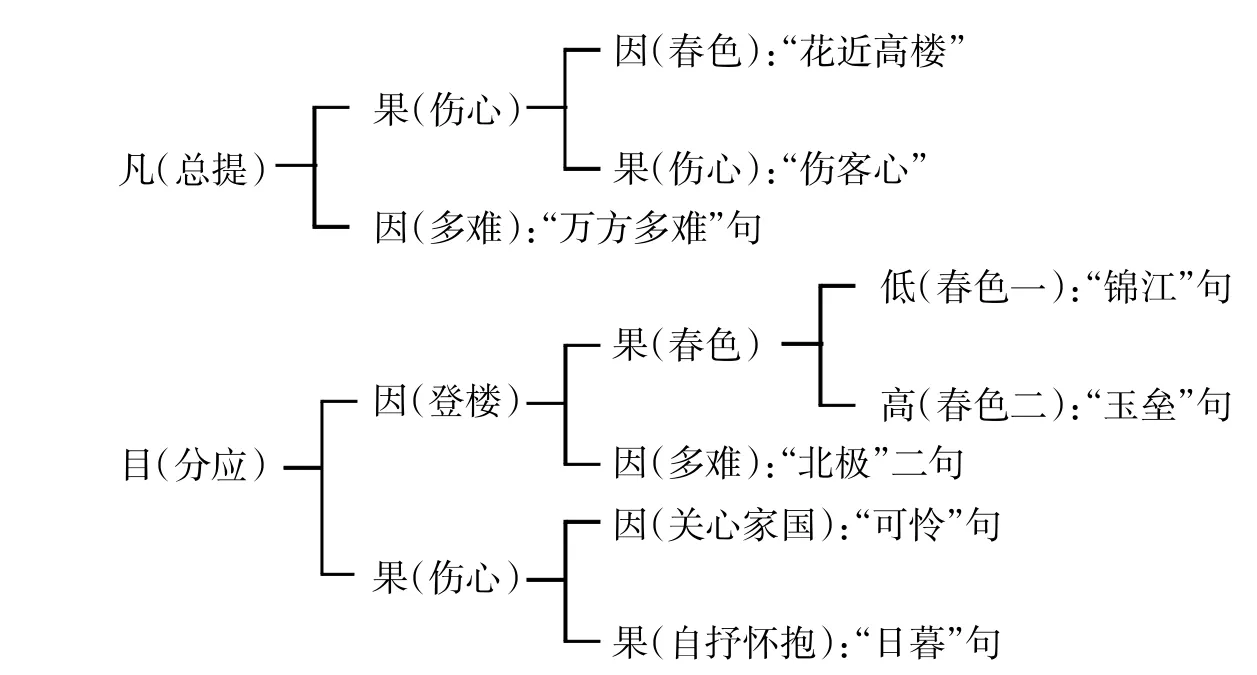

(4)花近高樓傷客心,萬方多難此登臨。錦江春色來天地,玉壘浮云變古今。北極朝廷終不改,西山寇盜莫相侵。可憐后主還祠廟,日暮聊為梁甫吟。(杜甫《登樓》)

這首詩(shī)采先凡(總提)后目(分應(yīng))(上層)的篇結(jié)構(gòu)寫成。“凡(總提)”指起聯(lián),又包孕先果后因與先因后果兩層(次層、三層)章結(jié)構(gòu)。敘先因“萬方多難”而“登樓”,次由“登樓”而見“花近高樓”(樓外春色),末由見“花近高樓”而“傷客心”,開門見山地將一篇之主旨“傷客心”拈出。“目(分應(yīng))”指頸、頷、尾聯(lián),又包孕先因后果(次層)與先因后果、先果后因(三層)的兩層章結(jié)構(gòu):先以三、四兩句,用先低后高的章結(jié)構(gòu)(底層),寫登臨所見之樓外春色;這是目之一,也是因中果;再以五、六兩句,寫“萬方多難”;這是目之二,即因中因。最后藉尾聯(lián),承“傷客心”,寫登臨所感,發(fā)出當(dāng)國(guó)無人的慨嘆,蘊(yùn)義極其深婉;這是目之三,即果中因、果中果。很顯然,這是在篇首點(diǎn)明主旨(綱領(lǐng)),然后依此分述的,綱舉目張,條理都清晰異常。其邏輯結(jié)構(gòu)系統(tǒng)為:

圖7:《登樓》篇結(jié)構(gòu)系統(tǒng)

如單以陰陽(yáng)變化來看,則如下圖:

圖8:《登樓》篇結(jié)構(gòu)陰陽(yáng)變化

此詩(shī)含四層、七迭的移位結(jié)構(gòu),形成四個(gè)“陽(yáng)/陽(yáng)←陰”與兩個(gè)“陰/陰←陽(yáng)”的包孕結(jié)構(gòu),聯(lián)貫成系統(tǒng)。其底層為先低后高(順),其勢(shì)之流向?yàn)殛?yáng);三層共三迭:兩迭先因后果(順)與一迭先果后因(逆),其勢(shì)之流向,是一陰、二陽(yáng);次層共兩迭:先果后因(逆)、先因后果(順),其勢(shì)之流向?yàn)橐魂帯⒁魂?yáng);上層以先凡后目(順、移位)為其核心結(jié)構(gòu),其勢(shì)之流向?yàn)殛?yáng)。總結(jié)起來看,此詩(shī)所形成之勢(shì),其流向?yàn)殛幍墓矁蓚€(gè)、為陽(yáng)的共四個(gè),可見杜甫此作之勢(shì),顯然是偏于陽(yáng)剛,是剛中帶柔的。薛和平指出此詩(shī)“景界開闊,寄托深沉”(見孫育華主編2000:432)所謂“開闊”屬陽(yáng)剛、“深沉”屬陰柔,因此可以說此詩(shī)是“開闊中帶深沉”的作品。

宋詞的例子如:

(5)夢(mèng)中了了醉中醒。只淵明。是前生。走遍人間,依舊卻躬耕。昨夜東坡春雨足,烏鵲喜,報(bào)新晴。 雪堂西畔暗泉鳴。北山傾。小溪橫。南望亭丘,孤秀聳曾城。都是斜川當(dāng)日境,吾老矣,寄余齡。(蘇軾《江城子》)

這首詞作于元豐五年(1082)春,有題序云:“陶淵明以正月五日游斜川,臨流班坐,顧瞻南阜,愛曾城之獨(dú)秀,乃作《斜川詩(shī)》。至今使人想見其處。元豐壬戌之春,余躬耕于東坡,筑雪堂居之。南挹四望亭之后丘,西控北山之微泉,慨然而嘆,此亦斜川之游也。乃作長(zhǎng)短句,以《江城子》歌之。”由此可知東坡與淵明相契之深。此詞采“凡(總提)、目(分應(yīng))、凡(總提)”的轉(zhuǎn)位性篇結(jié)構(gòu)(上層)寫成。就頭一個(gè)“凡”(上層)而言,用開篇“夢(mèng)中”三句,指出自己的前生是淵明,作一總括,以帶出“目”的部分來。就目(次層)而言,用先圖后底(次層)帶出先事后景(三層)的兩層章結(jié)構(gòu),先以“走遍”五句,敘自己一如淵明而歸耕之樂;這是寫圖(次層的部分;然后以“雪堂”五句,用先目(近、遠(yuǎn))后凡的章結(jié)構(gòu)(三層〔四層〕)寫雪堂周遭環(huán)境,也一如淵明所游之“斜川當(dāng)日境”;這是底中目(次層、三層)的部分。就后一個(gè)凡(上層)而言,為結(jié)二句,回應(yīng)淵明《游斜川》詩(shī)“開歲倏五十,吾生行歸休”二句,作一總結(jié),表達(dá)自己效法淵明歸耕終老的意思。其邏輯結(jié)構(gòu)系統(tǒng)如下:

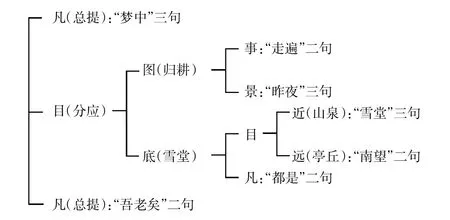

圖9:《江城子》篇結(jié)構(gòu)系統(tǒng)

如就其陰陽(yáng)變化來看,則如下圖:

圖10:《江城子》篇結(jié)構(gòu)陰陽(yáng)變化

此詞含四層,有四迭的移位結(jié)構(gòu)與一迭轉(zhuǎn)位結(jié)構(gòu),形成三個(gè)“陽(yáng)/陰?陽(yáng)”與一個(gè)“陰/陽(yáng)←陰”的包孕結(jié)構(gòu),聯(lián)貫成系統(tǒng)。其底層為先近后遠(yuǎn)(順),其勢(shì)之流向?yàn)殛?yáng);三層共兩迭:先事后景(順)與先目后凡(逆),其勢(shì)之流向?yàn)橐魂?yáng)、一陰;次層一迭:先圖后底,其勢(shì)之流向?yàn)殛?yáng);上層一迭:“凡、目、凡”(抝)為其核心結(jié)構(gòu),其勢(shì)之流向?yàn)殛帯?偨Y(jié)起來看,此詞所形成之勢(shì),其流向?yàn)殛幍墓矁蓚€(gè)、為陽(yáng)的共三個(gè),而其中核心結(jié)構(gòu)之勢(shì)抝向陰有關(guān)鍵性影響(陳滿銘2003b:71-94),因此此詞雖稍稍偏于陽(yáng)剛,卻是很接近剛?cè)峄?jì)之作,饒學(xué)剛認(rèn)為此詞“格調(diào)清新……鏗鏘有致,自然流暢”(見葉嘉瑩主編2007:683),足資對(duì)照。

古文如:

(6)世皆稱孟嘗君能得士,士以故歸之,而卒賴其力,以脫于虎豹之秦。嗟呼!孟嘗君特雞鳴狗盜之雄耳,豈足以言得士!不然,擅齊之強(qiáng),得一士焉,宜可以南面而制秦,尚何取雞鳴狗盜之力哉!雞鳴狗盜之出其門,此士之所以不至也。(王安石的《讀孟嘗君傳》)

這篇文章,一開頭就直接以“世皆稱”四句,先立一個(gè)案,采先因后果的條理,藉世人之口,對(duì)孟嘗君之能得士,作一贊美,并從中拈出“卒賴其力,以脫于虎豹之秦”,隱含“雞鳴狗盜”之意,以作為“質(zhì)的”,以引出下文之“弓矢”。再以“嗟呼”句起至末,在此用“實(shí)、虛、實(shí)”的條理,針對(duì)“立”的部分,以“雞鳴狗盜”扣緊“卒賴其力,以脫于虎豹之秦”,予以攻破。所謂“質(zhì)的張而弓矢至”,真是一箭而貫紅心,雖文不滿百字,卻有極強(qiáng)的說服力。其邏輯結(jié)構(gòu)系統(tǒng)如下:

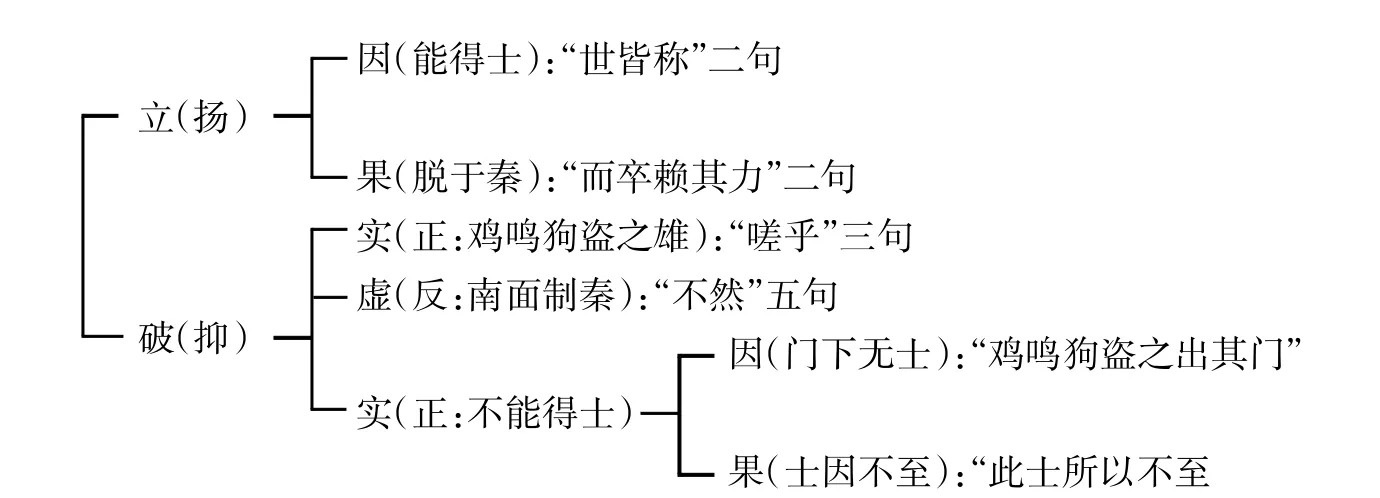

圖 11:《讀〈孟嘗君傳〉》篇結(jié)構(gòu)系統(tǒng)

如就其陰陽(yáng)變化來看,則如下圖:

圖12:《讀〈孟嘗君傳〉》篇結(jié)構(gòu)陰陽(yáng)變化

此文含三層、四迭結(jié)構(gòu),形成“陰/陽(yáng)←陰”與“陽(yáng)/陽(yáng)←陰”、“陰/陽(yáng)←陰←陽(yáng)”各一個(gè)的包孕結(jié)構(gòu),聯(lián)貫成系統(tǒng),其勢(shì)之流向?yàn)殛?yáng)。可見這是純剛的作品。

從上舉例證中可看出,篇是離不開章的。

五、結(jié) 語

綜上所述,可知章法所呈現(xiàn)的為篇章的邏輯結(jié)構(gòu),是以陰陽(yáng)二元為基礎(chǔ),經(jīng)移位(陰?陽(yáng))與轉(zhuǎn)位(“陰?陽(yáng)?陰”或“陽(yáng)?陰?陽(yáng)”)作橫向擴(kuò)展,并由包孕(“陰/陽(yáng)?陰”或“陽(yáng)/陽(yáng)?陰”)作縱向推深,以形成其系統(tǒng)的。而這個(gè)系統(tǒng)之呈現(xiàn),既可用單“章”(節(jié)、段),適用于特殊情況;也可用“篇”含“章”,適用于全篇,完全看需要而定。無論怎樣,都可藉其陰陽(yáng)變化之勢(shì),約略推得其剛?cè)岢煞种叩妥呦颍@對(duì)篇章的義旨與風(fēng)格的認(rèn)知與體會(huì),該是有些幫助的。因此從事文本閱讀,將篇章的邏輯結(jié)構(gòu)系統(tǒng)試予理清,是有其必要的。