WLAN與LTE網絡間IP流移動性的控制策略探討

沈 驍,邵 震,劉 琛

(中國電信股份有限公司上海研究院 上海200122)

1 引言

隨著智能終端的普及和移動互聯網應用的不斷發展,目前移動數據流量增長顯著,可以預見,在高帶寬、高QoS保障的LTE網絡商用以后,這一增長勢頭將更加迅猛。而且,近年來我國運營商對WLAN的部署日漸擴大,并且初具規模,在這種情況下,越來越多的運營商開始研究WLAN與LTE網絡間的IP流移動性問題,希望通過WLAN分流部分LTE網絡流量的方法,有效緩解網絡的壓力。

國際上對于WLAN如何接入LTE網絡已有多年的研究,并提出了幾種解決方案,但是對于數據流如何在兩個網絡間切換,以何種策略進行控制,還僅有初步的設想,而未有明確的定論,這是因為需要運營商根據網絡的實際情況進行深入的探索和研究。本文以目前3GPP組織定義的WLAN與LTE融合的相關研究為基礎,結合實際的運營經驗,對數據流移動的策略控制提出了幾種設想,作為未來LTE引入后實施兩網融合的參考。

2 WLAN與LTE協同組網方案

3GPP在R6以后陸續發布了一批關于WLAN與LTE網絡融合協同的研究報告與標準,其中,涉及WLAN與3GPP網絡的融合場景、WLAN等非3GPP網絡接入EPC網絡的互通架構、多PDN與單PDN下多模終端的IP流移動性、非無縫WLAN數據分流以及ANDSF網絡實體等多方面的內容。

在TS 22.934中,定義了WLAN與3GPP網絡融合的6種場景,此6種場景體現了從松耦合到緊耦合、從分組域融合到電路域融合、從簡單協同的統一認證到跨系統業務連續性的一個完整的融合演進過程。

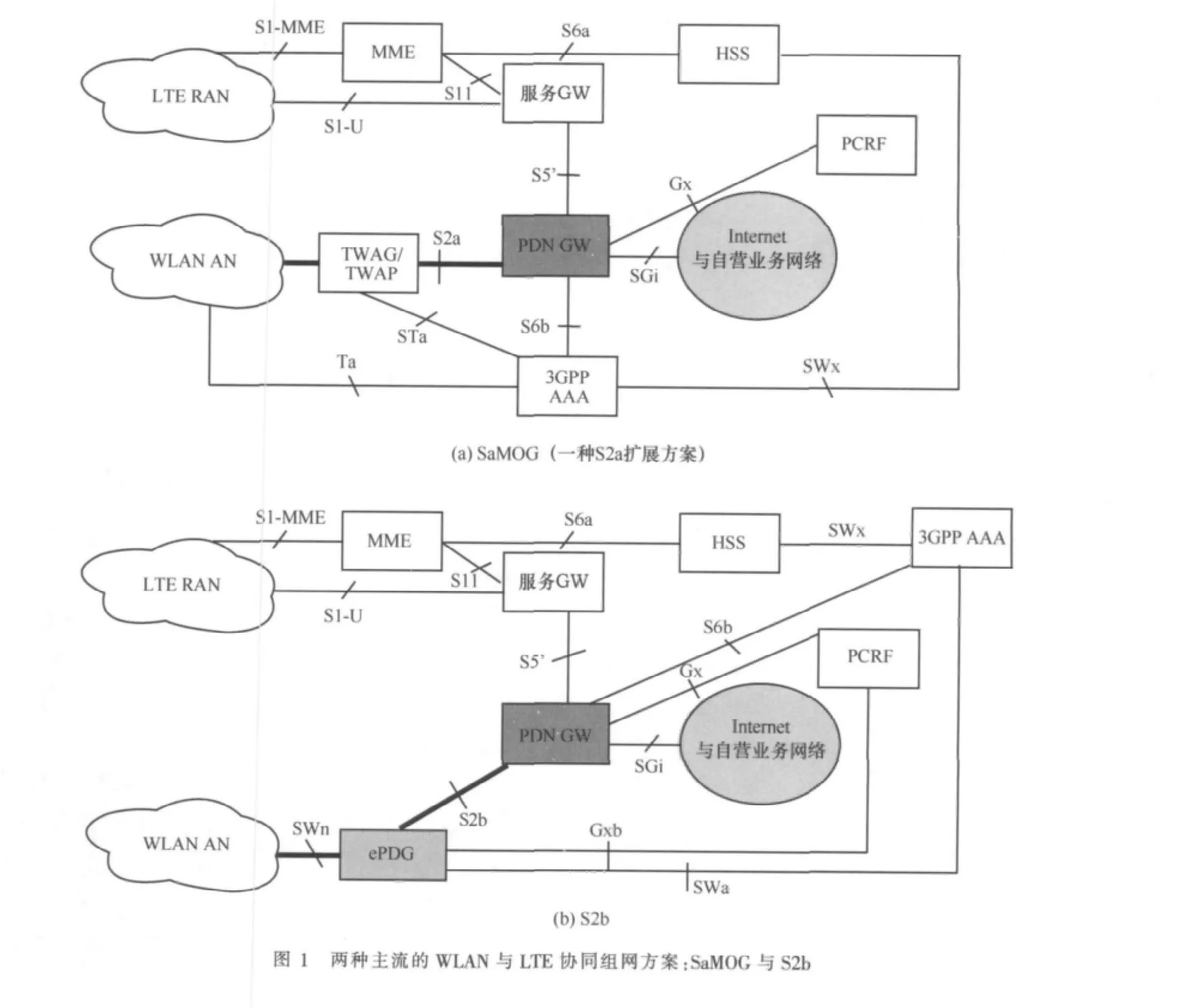

在R8階段,TS23.402開始研究WLAN等非3GPP網絡接入EPC網絡的互通架構。UE可以通過WLAN,以S2a、S2b或S2c等接口接入EPC網絡。其中,S2a針對授信的WLAN接入,S2b針對非授信的WLAN接入,S2c則可以兼容授信和非授信的WLAN接入。這3種接入方式各有利弊,其中,S2b和S2c對終端的要求比較高,必須支持建立IPSec隧道;而S2a則需要BRAS支持PMIPv6或者GTP。為避免現網BRAS的改造問題,3GPP在2012年又提出了基于S2a的SaMOG方案,在該方案中通過引入新的網元——TWAG(trusted WLAN access gateway)來支持GTP,這樣就降低了對BRAS的要求。在上述幾種組網方案中,從產業鏈成熟度、網絡與產品現狀等幾個角度比較,SaMOG方案成為業界關注度最高的組網方案,S2b方案位居其次。其實,這兩種組網方案在網絡架構上差異不大,分別引入TWAG/TWAP(trusted WLAN AAA peer)與ePDG網元完成對WLAN接入匯聚后接入EPC網絡中的操作,如圖1所示。

在研究3GPP標準定義的授信和非授信的WLAN接入時,一般認為運營商自建的WLAN是授信的,應該采用SaMOG方案;而非運營商自建的WLAN是非授信的,應該采用S2b方案。其實不然。由于TWAG/TWAP與ePDG網元在網絡中的位置以及所提供的功能基本上一致,因此,在選擇組網方案的時候就沒有必要糾結對“授信”和“非授信”的解讀,運營商既可以選擇采用SaMOG方案,也可以采用S2b方案,這種選擇純粹取決于產業鏈的成熟度,如網絡設備研發進度、終端支持能力的普及等。

到了R9階段,提出了MAPIM的概念,其研究目標是UE應能同時通過3GPP和非3GPP接入系統,接入一個PDN,運營商應能配置UE在不同接入系統間的IP流路由規則,以實現在不同接入系統間的動態遷移。MAPIM包括了基于PDN粒度進行的MAPCON(mutiple access PDN connetion)和基于流粒度進行的IFOM(IP flow mobility)兩種技術的實現。

為實現WLAN與LTE網絡間智能協同的控制,R10定義了ANDSF網元,該網元涵蓋了3大功能:

·ANDI實現了向UE提供鄰近區域的所有接入系統的接入網絡列表的功能;

·ISMP針對不支持WLAN和LTE同時接入的終端,可以指示終端使用哪種接入技術或哪個特定的接入網接入EPC網絡,同時也可以指示終端何時允許或禁止系統間的切換;

·ISRP針對支持WLAN和LTE同時接入的終端,實現IP路由選擇。

3 WLAN與LTE網絡間IP流移動性的控制策略

本文研究控制策略實現架構與思路的出發點是在WLAN與LTE協同組網下,如何有效地對兩張網絡間的IP流移動性進行策略控制,切實做到將用戶的當前應用切換到更有效的網絡中去,增強運營商的網絡管控能力,提升每一張網絡的利用率。由于S2b方案與SaMOG方案在組網架構上沒有本質差異,因此,本文就以SaMOG方案為基礎來探討兩者協同組網時IP流移動性的控制策略的實現架構,同時,考慮到現階段終端無法支持單PDN的多流連接能力,因此,所有控制策略僅需適用于終端的單系統接入場景即可。

3.1 控制策略的實現架構

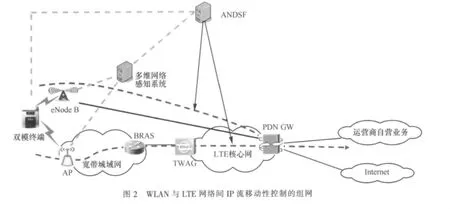

在網絡側引入ANDSF與多維網絡感知系統后,就形成了如圖2所示的WLAN與LTE協同組網的IP流移動性策略控制的實現架構。在此實現架構中,WLAN與LTE雙模終端既可通過WLAN接入,也可通過LTE接入。當通過WLAN接入時,數據流通過AP經寬帶城域網的BRAS匯聚到TWAG,之后經過EPC網絡到達運營商自營的業務平臺或Internet;當通過LTE接入時,通過eNode B直接接入EPC網絡。在這兩種接入方式下,IP流的控制錨點均為PDN GW,因此,在一定的策略下,IP流可在兩個網絡間進行無縫切換。

在實現架構中引入ANDSF網元,使其具備實時獲取網絡信息參數與IP流移動性的策略控制的能力。該網元主要有兩個接口:一個是與終端間基于OMA DM的S14接口,該接口可以借助終端的上報信息獲取實時的終端側信息參數,并可以將切換指示發送給終端;同時,若要求ANDSF可以作為控制策略分析與生成網元,還需要另一個接口與智能型網絡體系中所定義的多維網絡感知系統進行對接,獲取網絡側的信息。

在實際的業務流程中,首先,由于多維網絡感知系統具有對網絡、用戶、業務、流量等狀態信息的匯聚能力,所以ANDSF將通過多維網絡感知系統獲取實時的網絡側信息參數;其次,ANDSF將利用收集到的終端側和網絡側的信息參數與策略控制庫中所定義的參數門限進行比對,綜合分析后判決是否進行跨網絡的切換;最后,ANDSF將判決結果告知終端,由終端根據判決結果來執行(或不執行)跨網絡的切換。因此,在此實現架構下,ANDSF將不再僅是3GPP所定義的標準網元,而是被賦予了更多的運營商個性化要求。

3.2 控制策略的思路與實現

本文所指的IP流移動性控制策略其實就是指示終端何時能夠進行跨網絡的切換,3GPP對于ANDSF可實現的具體策略仍處于研究狀態中,目前僅僅是提及了要考慮基于時間、用戶的地理位置與業務類型的控制策略,還未涉及具體的實現流程。在這一點上,3GPP并不關心運營商具體使用什么策略,完全依賴于運營商自己的需求,定制個性化的網絡切換策略,本文在擴展了幾種控制策略的同時,也提出了實現的可行性建議。

(1)基于WLAN質量的控制策略

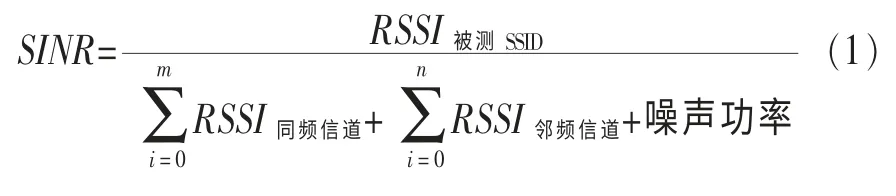

目前,對WLAN質量表征的主要指標是信噪比(SNR),但由于信號與干擾噪聲比(SINR)考慮了信號的干擾,因此,更能表征WLAN的可用性。可以通過在終端側實現WLAN的SINR值的實時測量,并上傳ANDSF,由ANDSF判斷是否啟動跨網絡的切換。

值得注意的是,目前的主流終端操作系統iOS、Andriod等都未提供接口直接獲取SNR或者SINR測量值,而是需要在終端上增加基于WLAN信號場強(RSSI)的計算功能,而這一計算過程就提高了對終端的內存、CPU的要求。式(1)為目前定義的SINR計算式,其中,假定終端接收到m個同頻的WLAN信號與n個鄰頻的WLAN信號。

(2)基于WLAN負荷的控制策略

除了網絡質量,另一個決定WLAN可用性的重要因素就是其網絡的負荷,由于每個WLAN AP都有關聯用戶數的容量限制,當AP下的用戶數達到或接近其容量限制時,用戶對WLAN的體驗水平就會下降,而這在對SNR或SINR的測量中是無法體現的,因此,就需要在判決是否進行切換時,考慮目標AP的當前實際用戶數和實時吞吐量,即實時的網絡負荷。

目前標準中,并未定義ANDSF獲取WLAN負荷的途徑,這就可以通過終端所上報的切換目標WLAN AP的MAC地址信息,再利用多維網絡感知系統,主動獲取該AP當前的負荷信息。

(3)基于業務體驗的控制策略

由于LTE系統提供了良好的端到端QoS保證能力,相比無質量保證的WLAN來說,用戶在LTE網絡下的業務體驗往往要好一些,因此,在這種情況下就沒有必要盲目地切換到WLAN,此策略實現就需要ANDSF能實時獲取用戶當前在LTE網絡下的業務體驗信息,這些信息可以包括業務速率、業務時延以及分組丟失率等。

而目前標準中,也沒有定義ANDSF獲取這類信息參數的途徑:一種最簡單的方案就是通過終端實時上報測速結果,由ANDSF進行切換判決;另一種方案就是通過終端所上報的當前使用的LTE基站小區ID信息,再利用多維網絡感知系統主動獲取該小區當前的負荷信息。

(4)基于時間的控制策略

在網絡的實際運營過程中,不同忙閑時段的WLAN與LTE網絡狀態的差異較大,因此,可以考慮根據不同網絡忙閑時段來制定不同的切換策略。這就要求ANDSF具備配置網絡忙閑時段的能力,同時,要求定義好終端解析識別這一信息參數字段的能力。

(5)基于地理位置的控制策略

地理位置是一個制定切換策略所要考慮的重要因素,比如,在一些商務區域,LTE網絡的流量壓力較大,而WLAN則相對小一點,這時可以考慮把流量從LTE網絡導向到WLAN。此策略的實現就需要ANDSF提供切換地理區域以及LTE基站小區ID與WLAN AP的MAC地址關聯配置等信息,并將此類信息作為切換判決算法的輸入,這也可以認為是多維網絡感知系統所提供的能力之一。對于終端的定位實現,可以是終端將GPS信息上報,也可以通過網絡側的數據分析來獲取。

(6)基于業務類型的控制策略

由于用戶在業務使用過程中,對不同的業務類型以及不同業務流的QoS要求是不同的。而且,對運營商而言,不同的業務類型也體現了不同的商業價值和保障優先級,比如,自營業務,為了突出競爭優勢,需要優先保證其業務質量,而對于普通的P2P下載來說,可以降低其QoS優先級。因此,ANDSF也需要知道用戶當前使用業務的業務類型,對QoS要求高或需要保證QoS的業務,優先讓其在LTE網絡下運行,而對QoS要求不高的業務,則優先在WLAN下運行。這一策略的實現,首先要求PDN GW與終端都具備DPI(deep packet inspection,深度分組檢測)能力,并且網絡側與終端側要進行協同工作,就目前判斷其實現難度相當大。

3.3 多策略的綜合分析探討

上述6種不同的切換策略對應了不同的應用場景。如果僅使用單一的策略作為跨網絡的切換依據,并不能有效地反映出實際情況,很可能出現適得其反的情況,執行切換后反而造成了用戶感知度的下降。為了更好地體現出“智接入、巧分流”的效果,針對上述6種切換策略,需要仔細研究分析孰主孰次、孰先孰后,并根據實際情況不斷摸索改進才能提高跨網絡切換的有效性。

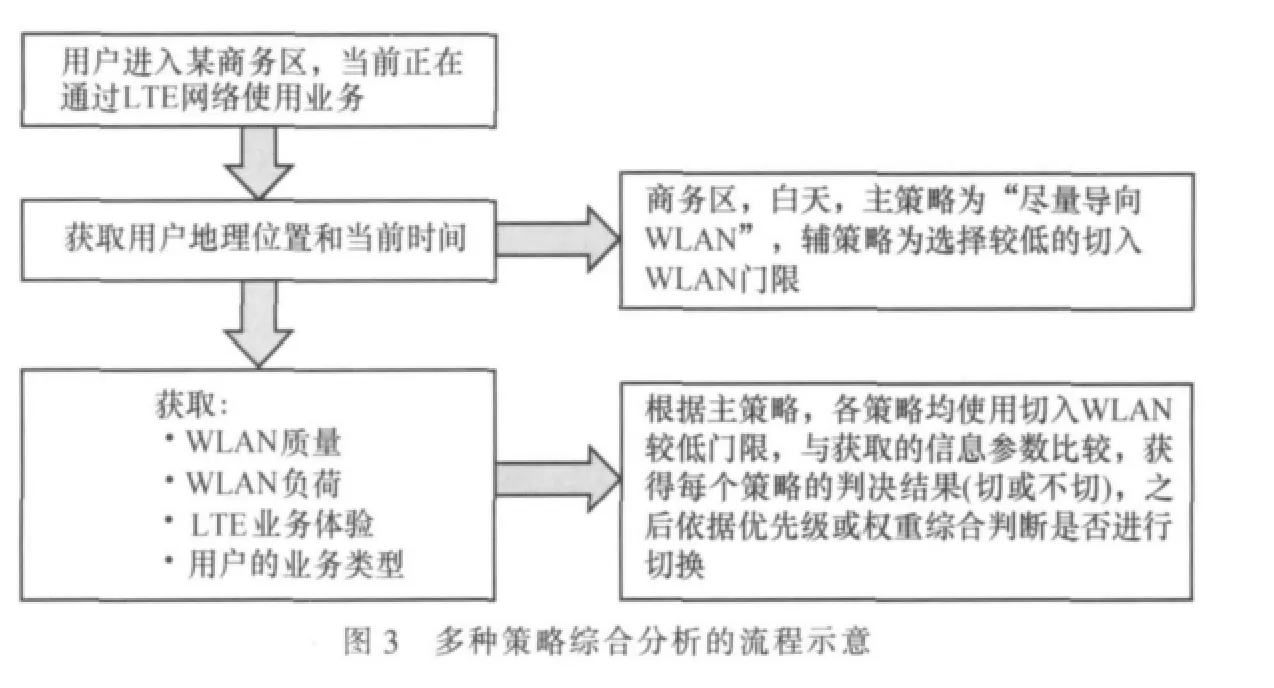

本文先提供一個切換策略綜合分析的思路:首先,將6種策略分成兩大類,其中用戶的地理位置和時間表征了用戶的使用場景,作為主策略,其他策略作為輔策略;其次,ANDSF實時地獲取主策略的相關網絡信息參數,將這些信息參數與策略定義的參數門限進行比較,得出的結果為“盡量導向WLAN”和“盡量導向LTE”;接著,為每個輔策略制定兩套切換門限,分別對應主策略的兩個結果;最后,對每個輔策略進行優先級排列或權重分配,最終決定是否進行網絡的切換。多種策略綜合分析的流程如圖3所示。

當一個移動狀態下的用戶在LTE網絡下使用某種數據業務時,就會進入一個商務區。ANDSF在首先獲取了用戶的地理位置及當前的時間信息后,啟動比對策略庫中的主策略工作,時間信息——白天,地理信息——商務區,得出第一步判決結果——“盡量導向WLAN”,同時,將策略庫中各輔策略的門限定位成較低的切入WLAN門限;然后,ANDSF繼續獲取輔策略的相關信息,包括WLAN質量、WLAN負荷、LTE業務體驗以及用戶的業務類型等信息參數,將每個信息參數與相應的參數門限進行比較,得出每個策略的判決結果,之后根據各策略的優先級或權重,綜合判斷是否進行從LTE到WLAN的切換;最后,ANDSF將判決結果通知終端,由終端來執行(或不執行)切換。

目前,由于網絡側未引入ANDSF與多維網絡感知系統,故選擇其中基于WLAN質量與基于業務體驗兩種能在終端側實現的策略進行功能測試。從功能測試的結果看,在使用QQ視頻與聊天、音樂播放等業務過程中進行基于策略控制的跨網絡切換,業務未發生中斷,用戶對切換過程無感知。后續,將陸續開展基于時間以及網絡側實現的基于業務體驗的策略控制方案驗證測試。

4 結束語

本文探討了WLAN與LTE協同組網的IP流移動性的幾種控制策略,而對于各種切換策略如何組合適用于不同的應用場景,是一個相當復雜的問題,需要進一步深入研究。現階段,包括3GPP在內的標準組織、設備廠商也只是定義了一些跨網絡切換需要考慮的因素,對于具體如何合理使用以及終端與網絡協同實現等問題還在研究與摸索過程中,當然,最終采用的切換策略,仍需要運營商結合現網實際情況,通過大量的試驗才能確定。

1 3GPP TS22.934.Feasibility Study on 3GPP System to Wireless Local Area Network(WLAN)Interworking,2011

2 3GPP TS23.402.Architecture Enhancements for Non-3GPP Accesses,2012

3 3GPP TS23.861.Network Based IP Flow Mobility,2012

4 3GPP TS23.852.Study on S2a Mobility Based on GTP & WLAN Access to EPC,2012

5 王建秀.無線寬帶與蜂窩移動通信的融合策略研究.通信技術與標準,2011(1)