“大寫”的首都

張生

或許是“首都”(Capital)的緣故,在華盛頓,你會發現這里的一切都被“大寫”(CAPITAL)了。當然,正如把小寫字母改寫為大寫字母,這種“大寫”不僅僅是把一個小寫的字母寫得更寬更高或者更大,而是通過“大寫”的處理后,讓其變得更古典,更有裝飾性,更醒目,同時,也因此變得更加雄偉,也更加神圣了。而就像大寫字母本來就是羅馬字母一樣,華盛頓所使用的這種“大寫”的方法就是將自己“羅馬化”。氣勢宏偉的有著高大立柱的羅馬式宮殿,隨處可見的大理石雕像和紀念碑,讓這座城市擁有了美國其他城市所沒有的莊嚴的氣息和形式感,從某種意義上來說,它更像是一座“古老”的歐洲城市,而不是新大陸的創制。

“大寫”的聯合車站

6月的一個清晨,當我從位于華盛頓市中心的聯合車站走出來時,就產生了這種奇怪的感覺。但這并非人在長途旅行后因為疲憊所產生的幻覺。盡管我的確有點疲憊,我是從洛杉磯坐了一夜的飛機到巴爾的摩機場后又轉乘火車才到的華盛頓,而且這其中還有三個小時的時差需要調整。

從雙層火車上下來后,我順著散發著火車站特有的那種油煙味的月臺走到盡頭,推門走進了車站,沿著走廊經過了通向地鐵入口的自動扶梯后,我的眼前忽然出現了高大明亮的拱廊形的車站大廳。透過墻上被鐵格架分隔開的半圓形的玻璃窗,可以看見夏日的陽光已經開始在外面閃爍,大廳兩側是各種各樣的商店,咖啡店和面包店,各種香味彌漫在看不見的空氣中,很多人在排隊買早餐,更多的人則身穿西裝手提黑色的公文包或者背著背包步履匆匆向前走去,我猜他們不是去乘地鐵或火車,就是像我一樣,剛從火車上或地鐵里出來。這一幕熟悉的現代城市生活的場景,很快就讓我對華盛頓的陌生感消除了很多。但是,當我穿過大廳,推開另外一扇門走出去的時候,我瞬間被“石化”了。這可不是開玩笑,而是真正的“石化”。因為我發現自己突然間走到了另外一個到處都是由灰白色的花崗巖構成的世界,一個完全陌生的世界。而正對著我的那根巨大的廊柱也讓我產生了一種渺小和微不足道的感覺,我轉頭朝一側望去,無數根相同的廊柱像魚刺一樣整整齊齊地連在了一起,形成了一個長長的拱形柱廊,它高大,深遠,似乎無窮無盡,正通向歷史的深處。

為了完整地看到這座建筑的巨大的拱形的大門的立面,我不得不穿過馬路走到了對面的環形廣場,當我看到那三個高高的拱門和六根立柱以及站在上面的六個人的雕像,還有兩側的對稱的柱廊,不由得想起了那些莊嚴肅穆的羅馬的宮殿以及羅馬帝國的輝煌與偉大。直到看見路邊的汽車從我面前駛過,我才從時空的倒錯中清醒過來。盡管這只是一座不折不扣的現代化的火車站,可它在被“大寫”之后,已經不僅僅是個普通意義上的車站了。與具有相同功能的紐約的大中央車站、芝加哥聯合車站,還有洛杉磯的聯合車站相比,雖然看起來華盛頓這座聯合車站還沒有它們那么高大,可給人的感覺卻是要宏偉得多,也莊嚴得多。

“自由的帝國”

然而這不過是我進入“大寫”的或者“羅馬化”的華盛頓的開始。對于一個游客來說,在華盛頓觀光的第一站無疑是國會大廈,作為華盛頓最具符號意義的建筑,它比白宮更能代表美國的“國家形象”。事實也是如此,它在電視新聞里的上鏡率遠比白宮高,也因此更加吸引游客。我自然也不例外。但我卻忘了從聯合車站出來時拿張地圖,所以只好向路人詢問我該怎么找到那個地方。這時我看到路邊有個胖胖的黑人警察走了過來,我立即攔住了他,問他國會大廈在哪里,沒想到他居然愣住了。我只好又把“國會大廈”(Congress Building)這個詞重復了一遍,他這才反應了過來,轉身向我指了指前方的一個在綠樹掩映中露出的白色的尖頂,告訴我那就是“首都”(Capital)。可這次輪到我困惑了,我不明白為什么他會把國會大廈叫做“首都”,因為怕出錯,我只好再次對他說我要去的不是首都,而是國會大廈。他終于笑了出來,露出了一口雪白的牙齒,他告訴我他說的不是“首都”(Capital)這個單詞,而是“卡皮特”“Capitol”,說完他一個字母一個字母地拼了一遍。難怪我會聽錯,因為這兩個單詞的發音幾乎完全是一樣的。而就在我像記電話號碼一樣把這些字母重新拼成單詞的同時,我的腦海中卻突然再次閃現出了“羅馬”這個名字。沒錯,“Capitol”這個單詞的確來自羅馬,它指的是位于羅馬的七座山峰之一的卡皮特山(Capitoline Hill)上的那座著名的羅馬神廟,在這個神廟里,供奉的是羅馬人奉為眾神之王的朱庇特。

可能是看到我臉上依然有困惑的表情,這個熱情的黑人警察繼續向我解釋,把國會大廈叫做“卡皮特”是當時負責建造這座建筑的托馬斯·杰弗遜的主意,所以,后來很多州的議會大廈也跟著叫“卡皮特”這個名字了。我點頭表示這下懂了,并衷心地向他表示了感謝。他這才滿意地離開了。

托馬斯·杰弗遜,生于1743年,卒于1826年。《獨立宣言》的起草者,他和華盛頓等人一起締造了美國。他曾在1801年到1809年間任第三任美國總統,并且,在其任上,從拿破侖手里購買了路易斯安那,使美國的領土擴大了一倍,并因此打開了美國向西部拓展的道路。顯然,他當年堅持把國會大廈命名為源自羅馬帝國時期的朱庇特神廟的名字“卡皮特”,一定有他的理由和理想蘊藏其中。因為,他曾經說過,美國是一個最適于建立帝國的國家。而他所夢想建立的正是一個“自由的帝國”。

羅馬化和美國化

雖然之前我在各種影像和照片里看到過無數次國會大廈,可當我真的來到其面前,還是被它巨大的體量所震驚。特別是它的像一層一層結婚蛋糕一樣的穹頂和成排的廊柱,再次讓人看到了那種莊嚴壯觀的“羅馬化”的痕跡,同時也仿佛看到了杰弗遜等人已經現實化的帝國夢想。

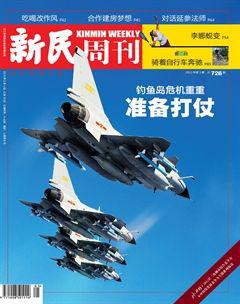

顯然,把這座國會大廈稱為美國這個帝國的朱庇特神廟和帝國的“圖騰”,應該并不為過。當然,這是個嶄新的羅馬帝國,像我前面看到的聯合車站一樣,這個帝國有著現代的心臟。而且,它也早已把當年羅馬士兵的寬刃短劍換成了噴氣式戰斗機、導彈、航空母艦乃至網絡。正如羅馬帝國對羅馬軍團的建設不遺余力一樣,它對自身軍事力量的迷戀也超出任何一個國家。僅以這次奧巴馬和羅姆尼的競選為例,盡管兩人對美國的現實和未來的理解與構想有很多方面不同,可在這一點上卻是驚人的相同,那就是繼續加強和保持美國的強大的軍事力量,使自己的軍隊繼續成為世界上有史以來最為強大的軍隊。而它的公民資格也像羅馬的公民資格一樣,早已成為世界上眾多國家的人所追求的目標。

耐人尋味的是,事后我從資料上得知,這座壯觀的國會大廈雖然由托馬斯·杰弗遜等人主持設計,華盛頓本人也經常參與建筑方案的評估并親自奠基,卻主要是由黑人建設而成,而且其中絕大多數黑人還是奴隸。這不由得讓我再次想起那個煊赫一時的羅馬帝國,它的富足實際上是建立在無數的奴隸苦役的基礎上的。而現在的美國與羅馬相比,這個帝國更為強大,也更為富足,而奴役的人也更多。它不僅通過自己的飛機、導彈和航空母艦來實現自己帝國的夢想和秩序,也通過印制美元,制造電腦,控制網絡來維持自己的奴役者的地位。就像它的國徽上的那只抓著弓箭和橄欖枝的白頭鷹一樣,除了不停地讓自己卷入這個世界的幾乎所有的角落發生的戰爭外,還向人們提供好萊塢的電影、可口可樂,以及那個迷人的蘋果公司的產品,從iPHONE,iPAD,到“i”ANYTHING。這不是耍貧嘴,相信總有一天,它會把這個世界上所有的東西前都加上了一個“i”。也許,到了那一天,它會成為“美國字母”的標志,把這個世界徹底i化或“美國化”。

或許,只有在“大寫”的華盛頓,借助于隨處可見的“羅馬化”的建筑、雕塑和紀念碑,才能瞥見美國這個新羅馬帝國的本質。當我轉過國會大廈,看到那個長方形的無比碩大的“國家大草坪”(National Mall),遠處的華盛頓紀念碑,還有更遠處的林肯紀念堂時,我忽然感到,這個帝國的首都對巨大的空曠的空間的迷戀與另外一些國家的首都對開闊的廣場的迷戀并無二致。