馬琳臺內接發球技戰術特點分析①

王軍

(廣西師范大學體育學院 廣西桂林 541004)

2001年9 月國際乒聯實行11分賽制,由原來的21分制改為11分制,比賽中1分球在一局中的平均價值為1/11,即0.091。顯然要比21分制中1分球的分值大近兩倍,每一分球的重要性增大。因此11分制的總體特征:發接發轉換快、比分變化快、比賽節奏快、比賽勝負偶然性加大,這就要求運動員在比賽中的精力高度集中,對乒乓球運動員心理素質的要求大大提高。2002年9月國家乒聯又推行了無遮擋發球規則,這一規則的實行對乒乓球比賽接發球技術帶來深遠的影響。國家體育總局副局長蔡振華同志在無遮擋發球實施后不久就前瞻性地提出了具有重要指導意義的觀點:一是接發球不再是被動防守,而應該是主動得分的機會,這在接發球的意識上是一個很大的轉變。二是接發球技術“一體化”,這在接發球意識和手段上是一個全新的概念。這兩項比賽規則的實行,給乒乓球接發球環節帶來很大的變化,因此有必要對優秀乒乓球運動員接發球技術環節進行定量研究,探究新規則下乒乓球運動員在接發球段上的技術特點,為乒乓球專項技戰術訓練提供一定理論參考。

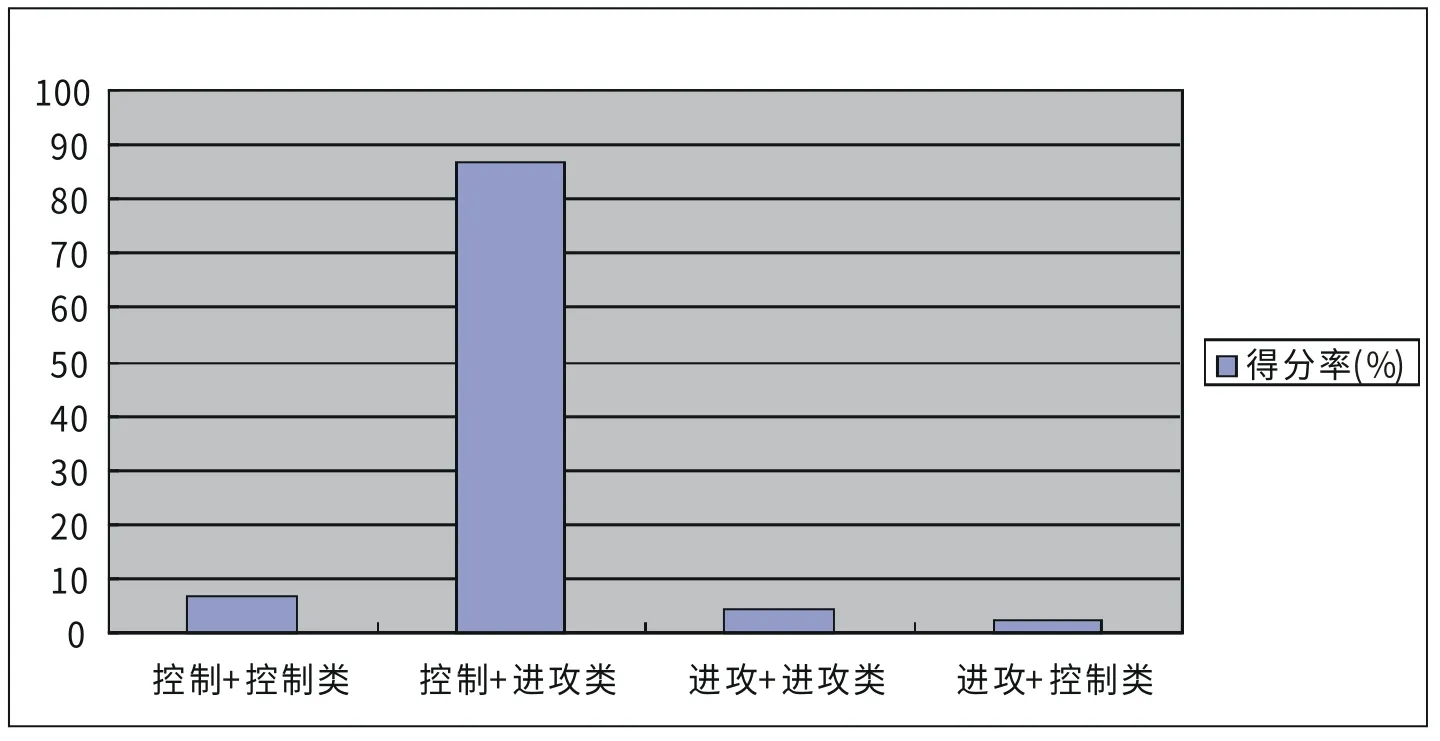

圖1 馬琳接發段二四板技術組合得分率統計

1 研究對象與研究方法

1.1 研究對象

現役中國乒乓球隊男子運動員馬琳。主要成績:2008年北京奧運會乒乓球男子單打冠軍,2000年、2003年、2004年、2006年乒乓球世界杯男單冠軍。

1.2 研究方法

1.2.1 文獻資料法

收集了中文核心期刊上1998年至今的關于乒乓球技戰術方面的大量文獻資料,對于這一研究領域認識更加深刻,從而為本文最終完成做了大量鋪墊。

1.2.2 錄像觀察法

本文對第50屆世界乒乓球錦標賽半決賽馬琳VS王勵勤、1/8決賽馬琳VS松平健太;2010年國際乒聯巡回賽(科威特站)馬琳VS許昕;2010年科威特公開賽馬琳VS張繼科,2010世乒賽團體賽馬琳VS波爾的比賽錄像進行了觀察與分析。

1.2.3 數理統計法

表1 馬琳與五名選手比賽統計

表2 馬琳接發球落點分布

表3 馬琳臺內接發球使用率與得分率情況

表4 馬琳第二板接發球技術效果統計

表5 馬琳控制+進攻類具體技術組合使用情況統計

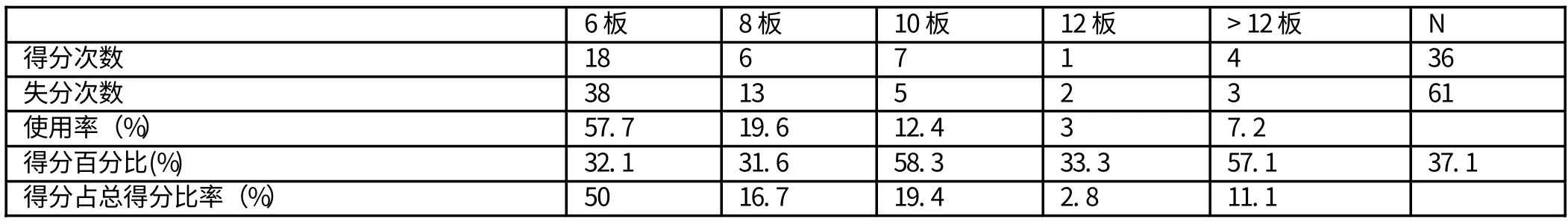

表6 馬琳接發球第6板后得失分情況統計

本文對馬琳與五名世界優秀乒乓球運動員比賽中接發球段總共240個臺內球數進行了記錄(表1),主要對馬琳接發球段中一分球中每一板所采用的技術以及得失分情況進行了統計與分析。

1.2.4 乒乓球技戰術三段指標評估法

三段指標評估法是通過對運動員在發球搶攻段和接發球搶攻段和相持段中得分率和使用率的統計,分析運動員在比賽中技戰術的使用情況,本論文研究的主要內容是馬琳接發球段技戰術特點,因此對相關概念定義如下:

接發球段=接搶段+相持段

段得分率=(段得分/段得分+段失分)×100%

段使用率=(段得分+段失分)/(總得分+總失分)×100%

2 結果與分析

2.1 馬琳接發球區域特點

根據對方發球到本方臺面上落點的不同,可以分為臺內球、半出臺球、出臺球,臺內球第二落點在球臺內部,出臺球第二落點越過球臺端線,半出臺球第二落點介于出臺球和不出臺球之間。根據對方發球這個特點,對5名世界優秀乒乓球運動員與馬琳比賽的發球區域進行了分析,發現對手發球82.5%集中在臺內球,半出臺球為6.9%,出臺球占到13.3%(表2)。通過此項分析,我們可以清楚地看到當今世界乒乓球比賽中接發球的爭搶主要是在臺內短球的較量,誰在接發球環節臺內短球的處理上占據主動,那就在接發球段取得主動,從而建立接發球回合的優勢。這一研究結果使我們更加關注接臺內短球以及隨后的技戰術的訓練安排。

2.2 馬琳臺內接發球得失分特點

通過表3分析得出:馬琳與五名世界優秀乒乓球運動員的比賽中,在得分率方面:第四板的使用率最高(41.6%),相持段的使用率排第二位(39.9%),第二板的使用率列第三位(18.5%);在得分率方面:第二板得分率為73.3%,第四板得分率為45.5%,相持球的得分率為37.1%,這說明馬琳的戰術意圖是想在前四板上結束一分的爭搶,所以在接發球第四板的技術上采用進攻手段為主,因此失誤的風險加大,所以在第四板的得分率可以達到45.5%,但同時失分率也在54.5%;馬琳第二板的使用率雖然只有18.5%,但是得分率卻高達73.3%,說明馬琳接發球直接得分的能力很高,這也是區別于一般運動員的重要原因所在;在相持球上,馬琳使用率也有39.9%的比例,但是得分率為37.1%,雖然較第二板、第四板得分率偏低,但是達到這個比例也很難,因為直板運動員反手進攻能力相對不足,多數情況是從控制或被動防守轉入正手進攻模式,最后多數相持球是通過大范圍移動而得分。

2.3 馬琳臺內接發球技戰術特點

2.3.1 第二板技戰術使用特點

馬琳第二板接發球技術以控制類技術為主,臺內進攻技術為輔。臺內進攻技術主要是正手挑打和直拍橫拉,得分率排在前三位是:正手擺、反手擺、正手挑打,(表4)同時這三項技術得分成功率都在50%之上,說明這三項技術是馬琳接發球中最主要的得分技術手段,直板橫拉技術在馬琳的技術體系中不是最主要的得分手段,直板反面臺內擰拉如果質量不高,就會被對方反拉或者牽制,馬琳接發球主要是通過擺短技術控制落點使對手難以搶攻,從而為自己下一板進攻創造機會。

2.3.2 二、四板技戰術使用特點

根據技術的攻防競技特征可以把技術分為進攻類和控制類兩大類。所以把接發球二、四板的技術組合可以分為:控制+控制類;控制+進攻類;進攻+進攻類;進攻+控制類。通過圖1得出:馬琳在接發段二、四板技術組合得分率最高的是控制類+進攻類,這類技術組合的得分率高達85%以上。統計結果和預測結果也比較接近,在對手發球落點普遍集中在臺內區域,旋轉性質以側下旋為主。因此馬琳接發球時通常是采用控制類的技術,在第四板出現機會時再采用進攻性技術手段。

在控制+進攻類的技術組合類型中,得分率排名前三位的技術組合:擺短+側身正手拉;擺短+直拍橫拉;擺短+正手拉。在第二板接發球選用的技術中,馬琳以擺短技術為主,配合劈長技術。在擺短技術控制之后,第四板技術則以全臺正手搶拉為主,配合以直板橫打或者反手加力推技術。當使用劈長技術控制之后,第四板以正手反拉技術為主,配合以反手推擋技術(表5)。

從第四板得分區域上看,反手位得分率高達72.8%,而正手位得分率只有28.2%,可見反手位是對手控制馬琳的主要區域,同時反手區域也是馬琳得分的主要區域。

2.3.3 相持段技戰術使用特點

馬琳從接發球后第六板進入相持階段,馬琳接臺內球相持段的使用率為40.2%,得分率為14.9%,在得分率上高于第二板、低于第四板。馬琳還是有很強的相持能力,并且相持中并不落下風,在某些多板數相持上得分率很高。通過表6可知:馬琳第六板的使用率高達57.7%,第八板的使用率為19.6%,第十板的使用率為12.4%,第六至十板的使用率占到89.7%。但是第六至十板內得分率最高在第十板;其次是第六板;再次是第八板。再從得分占總得分比率上分析可以發現:第六板占到50%,其次第十板為19.4%,再次是第八板為16.7%。第六至十板的得分占總得分比率為86.1%。總的看來,馬琳在接臺內球進入相持段中,第六至十板的重要性在增強。隨著2002年無遮擋發球規則的實行,針對接發球二、四板技術銜接問題而提出“接發球技術一體化”。但是比賽對抗程度的增強,技術熟練性的加強以及技術隱蔽性的減弱,使比賽相持板數的比例在增加。接發球板數向第六板、第八板傾斜。因此在具體的技術訓練中,要加大接發球后四、六板,六、八板的技戰術組合的訓練。甚至接發球八、十板的訓練也要有一定的比例,使訓練能夠真正與比賽實際情況結合,提高訓練的實戰效果。

馬琳第六板得分的主要技術手段特征:馬琳接發球第二板主要技術是正、反手擺短,88.9%的球在第六板是靠正手搶拉下旋或者正手反拉上旋得分,而中間第四板的銜接技術:正手(反)拉占50%,反手推占16.7%,側身正手晃撇占11.1%。其中得分率最高的技術組合為:正手擺短+正手反拉+正手反拉;得分率并列第二位的是:反手擺短+直板橫拉+側身正手反拉;正手擺+反手推+側身正手拉;反手擺+側身正手晃撇+正手反拉。

馬琳第八板得分的主要技術手段特征:馬琳接發球第二板主要技術是正、反手擺短來控制,第四板還是以控制或者防守為主,第六板開始轉入正、反手進攻,第八板一般是第六板進攻的延續。

馬琳第十板得分的主要技術手段特征:馬琳能夠在接發球后進行到第十板才結束一分球,絕大多數與他超強的正手對拉能力有關,同時也和對方連續進攻馬琳反手位時,他可以通過連續推擋技術過渡也有密切的關系。

3 結論

(1)馬琳接發球有82.5%為臺內短球,臺內接發球技術質量的高低直接影響比賽的勝負。

(2)馬琳第二板接發球技術以控制類技術為主,臺內進攻技術主要是正手挑打和直拍橫拉,但是得分率排在前三位的是:正手擺、反手擺、正手挑打。

(3)馬琳在接發段二、四板技術組合得分率最高的是控制類+進攻類,這類技術組合的得分率高達85%以上。這類技術組合中,得分率排名前三位:擺短+側身正手拉;擺短+直拍橫拉;擺短+正手拉。

(4)馬琳從接發球后第六板進入相持階段,他第六板的使用率高達57.7%,第八板的使用率為19.6%,第十板的使用率為12.4%,第六至十板的使用率占到89.7%。但是第六至十板內得分率最高在第十板。

(5)馬琳接發球板數向第六板、第八板轉移。因此在具體的技術訓練中,要加大接發球后四、六板,六、八板的技戰術組合的訓練。甚至接發球八、十板的訓練也要有一定的比例,同時接發球技術的一體化不僅局限在挑打技術上,其他技術同樣需要做到一體化。

[1]張曉蓬,吳煥群.40mm乒乓球對比賽狀態的影響[J].天津體育學院學報,2000(3):65-66.

[2]李今亮,蘇丕仁.對部分世界優秀男子乒乓球進攻型選手技術實力的評估——兼談十項指標評估法的建立[J].北京體育大學學報,1998(4):71-76.

[3]唐建軍,劉豐德,蔡學玲,等.規則修改對乒乓球比賽觀賞性影響的研究[J].北京體育大學學報,2007(6):843-845.

[4]李振彪,單穎,孫雷,等.對乒乓球技術評估標準的再研究[J].北京體育大學學報,2009(10):126-129.

[5]蘇丕仁.乒乓球戰術新論[J].南陽師范學院學報(自然科學版),2003(12):85-87.

[6]唐建軍.運動技術發展的特征、不確定性與競技體育制度安排[J].北京體育大學學報,2006(7):980-983.