外商直接投資對廣西產業帶動效應分析

——基于產業偏離份額測算法

詹小穎

(梧州學院經濟系,廣西梧州543002)

外商直接投資對廣西產業帶動效應分析

——基于產業偏離份額測算法

詹小穎

(梧州學院經濟系,廣西梧州543002)

運用產業結構偏離份額測算法,對外商直接投資對廣西產業發展的帶動效應進行分析,發現外商直接投資與部分結構偏離份額較大的產業顯性相關,表明外商直接投資能有效提高第二、第三產業水平值。但由于廣西資源集聚度低、市場要素有待培育以及產業整體水平較低等,外商直接投資對廣西產業的帶動效應主要表現為間接效應,該文基于此提出促進外商直接投資發揮更大產業帶動績效的政策建議。

外商直接投資;產業結構;帶動效應;產業偏離測算法

改革開放以來,外商直接投資(Foreign Direct Investment,FDI)逐漸成為我國區域經濟發展的重要動力,在區域經濟增長、城鎮化建設和產業發展與產業結構優化的進程中,外商直接投資發揮著舉足輕重的作用[1]。廣東、上海、江蘇較為成功地利用外商直接投資的實踐經驗表明,外商直接投資是區域產業發展與結構調整不可或缺的力量。而廣西自1985年利用外商直接投資以來,引資規模位于西部地區前列,外商直接投資對廣西產業的發展與結構調整的績效是否明顯?尤其在當前確立自主成長型與外向推動型產業升級戰略規劃的新時期,加強外資產業投向引導、刺激外資的產業帶動效應,對于廣西產業結構升級以及貫徹“積極、合理、有效地利用外資”的戰略部署有著非常積極的現實意義。基于上述現實問題,本文擬從外商直接投資對廣西產業發展的帶動效應及其作用機理進行分析,提出促進外商直接投資發揮更大產業帶動績效的政策性建議。

一、外商直接投資在廣西產業的分布特征

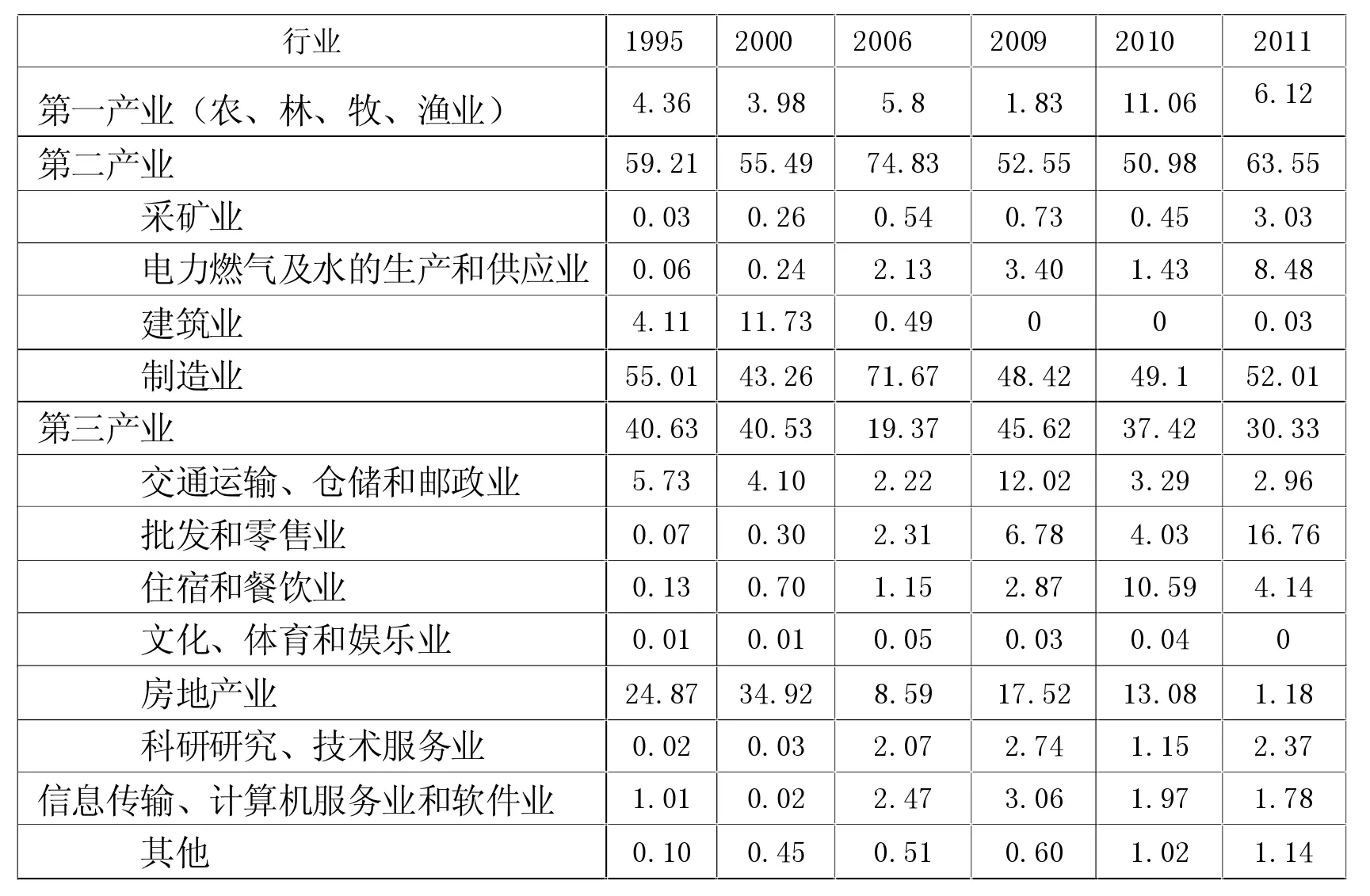

1995年至2011年間,廣西利用外資經歷了一個較快增長階段,其中,2000年、2006年、2009年、2010年、2011年增速較為突出。1995年廣西利用外資1.49億美元,處在較低的水平,經過十幾年的發展,利用外資的流量水平不斷提高,外資在三次產業間的存量規模也不斷擴大。2011年廣西利用外商直接投資10.14億美元,較2010年同比增長11.2%。從整體上看,外資主要投向第二與第三產業,第一產業利用外資規模較小。從表1可知,第一產業利用外資比重從1995年的4.36%緩慢上升到2010年的11.06%,2011年下降為6.12%,整體利用外資規模較小。第二產業中的外資占比重最大,1995年第二產業中的制造業外資比重達到55.01%,并在2006年達到大規模71.67%。投向第二產業的外資主要集中在輕工制造業,例如,食品加工業、服裝及其他纖維制品制造業、家具制造業、造紙及紙制品業,而投向高新技術、先進技術以及能夠改進產品性能、新材料等重化工業的外資較少。第三產業中的外資比重次之,并表現出兩個特點,一是整個產業的外資比重呈現較大的波動,2006年占比在2000年40.53%的基礎上大幅度下降為19.37%,2009年的占比又出現較大幅度的回升,達到45.62%,但2010年、2011年又出現了回落。二是外商直接投資在三次產業內部投資結構性傾斜十分突出。第三產業吸收的外商直接投資主要集中在資源開發型、勞動密集型產業,例如房地產業、住宿和餐飲業、交通運輸、倉儲和郵政業,投向金融業、科學技術研究、信息咨詢業等技術密集型和資本密集型產業較少,而這些行業被喻為生產性的第三產業,對于優化區域產業結構和培育區域要素市場非常重要。

表1 廣西主要年份外資產業分布情況(1)(單位:%)

外商直接投資的這一行業分布特點與廣西的自然稟賦、投資環境、行業比較優勢開放程度以及外商的投資戰略等密切相關。首先,從進入廣西的外商直接投資來看,利用廣西低廉的勞動力和富集的自然資源是投資的主要動機,產業投向選擇是具有明顯技術和規模優勢、投資周期短、投資利潤率高的行業,如中小型外商通過投資消費品加工業,以期獲取短期高額利潤,而少數大型跨國企業通過全球經營戰略,試圖通過建立其勞動密集型產業或高污染產業基地,將價值鏈上的低端產業進行國際轉移,而將具有壟斷優勢技術的環節保留在母國,對廣西的投資僅安排在裝配、生產或銷售部門。其次,從廣西的投資環境來看,輕工業投資比重化工業投資更具有優勢。與重工業相比,輕工業對能源與交通運輸等基礎設施、市場容量規模、技術水平的要求低,投資周期較短,區位選擇較為靈活。第三,廣西各產業的開放度也是一個重要的因素。第二產業在“八五”時期開始利用外商直接投資,第三產業則在九五時期后才開始對外商直接投資開放,第三產業內部的各行業部門的對外開放度也有差異,除了房地產業和社會服務業、商業、交通運輸業和郵電通信業之外,其他的大多數第三產業部門目前進入的外商直接投資不多。

從整體上看,外商直接投資在廣西三次產業內部的非均衡分布特征,主要表現為外商投資結構向第二產業特別是工業傾斜的特征突出,說明外資在廣西的產業選擇的偏好具有明顯的“馬太效應”[2],即從產業結構由初級階段向高級化演變的一般規律出發,隨著外商直接投資的存量累積,外商直接投資較直接地擴大了三次產業的規模,但對行業、產品結構與整體產業結構的優化是否發揮了帶動效應,還需要進行進一步的分析。

二、外商直接投資與廣西產業發展的關聯性分析

產業增加值的相對變化是反映產業結構調整的主要指標,FDI對產業結構調整的影響最終表現為各產業實際利用外資對其增加值的貢獻。因此,該部分的分析思路如下:選取1990-2011年廣西利用外資的主要16個行業,運用產業結構偏離份額分析法對這16個行業的產業偏離程度進行測算,從測算結果中選擇偏離份額為正值、產業規模大且發展優于全區總體水平的產業,檢驗該類產業與外商直接投資的相關性,從而考察外商直接投資的產業結構帶動效應。

(一)產業結構偏離份額的測算

表2 1990—2011年廣西產業增加值偏離份額測算(單位:億元)

由表1可知,PCi>O的產業包括:采礦業,制造業,電力燃氣生產及水的生產和供應業,建筑業,交通運輸、倉儲和郵政業,批發和零售業,住宿和餐飲業,房地產業,租賃和商務服務業這9個行業,這些行業增速優于全區總體水平;PCi<O的產業主要集中在農、林、牧、漁業,信息傳輸、計算機服務和軟件業,金融業,科學研究、技術服務和地質勘查業,水利、環境和公共設施管理業,居民服務和其他服務業,文化、體育和娛樂業這7個行業,這些行業發展滯后于全區總體水平。

(二)外商直接投資與產業增加值偏離份額相關性分析

選取產業偏離份額為正值的9個行業,即采礦業,制造業,電力燃氣生產及水的生產和供應業,建筑業,交通運輸、倉儲和郵政業,批發和零售業,住宿和餐飲業,房地產業,租賃和商務服務業,測算外商直接投資與產業增加值偏離份額相關性系數,測算結果見表3。

表3 外商直接投資與產業增加值偏離份額相關性

表3顯示,在PCi>O的9個行業的FDI與PCi的相關系數均為正數,并且采礦業、制造業、建筑業、租賃和商務服務業、批發零售業、住宿和餐飲業、房地產業等7個行業的FDI與PCi的相關系數均大于顯著標準值0.6,僅有電力、燃氣及水的生產和供應業與交通運輸、倉儲和郵政業的相關系數小于顯著標準值0.6。因此,由表3可得出以下三點結論。

第一,9個產業增加值偏離份額為正值的行業與外商直接投資均呈正向相關。

第二,制造業、租賃和商務服務業、采礦業、批發零售業、住宿和餐飲業相關性最強,其他產業雖然相關性相對較弱,但相關性還是較為顯著。

第三,外商直接投資對廣西三次產業結構偏離度影響差異化,即外資對廣西產業結構的帶動效應主要集中在第二產業與第三產業。

對產業偏離份額為正值的9個行業的產業增加值偏離份額與外商直接投資進行相關性系數測算的結果顯示,采礦業,制造業,電力、燃氣生產及水的生產和供應業,建筑業,交通運輸、倉儲和郵政業,批發和零售業,住宿及餐飲業,房地產業,租賃和商務服務業9個行業的產業增加值與外商直接投資顯性相關。

三、外商直接投資對廣西產業帶動效應的作用機理

基于上述結論,進一步分析外商直接投資對廣西產業帶動效應的作用機理,從中剖析造成這一結果的更深層次原因。從我國利用外商直接投資較為成功的區域實踐經驗來看,外商直接投資對區域產業發展與產業結構的調整與優化效應的作用機理主要表現為技術促進與示范性,并通過直接或間接的資本存量與增量的調整,推動當地產業結構調整與優化[3]。但由于廣西區域資源集聚度小、市場有待進一步培育以及整體產業技術水平滯后等特征,外商直接投資對產業結構的調整效應表現出鮮明的區域特點,即主要表現為間接帶動效應,直接效應較弱。

(一)外商直接投資對廣西產業結構的直接帶動效應

由外資技術轉讓而帶來的技術在廣西區內的擴散,主要有兩個渠道,一是無意識的技術外溢效應,但這種無意識的技術外溢效應在廣西較少發生,這是由于目前廣西利用外資的主要方式是外商獨資(2),導致外資企業的技術擴散完全內部化。第二條途徑主要來自外資技術主動意愿的轉讓[4]。外資通過以下4種形式對區內的各主體進行有償的技術轉讓。(1)生產與組織硬件。外商在合作中提供具有技術優勢的產品和先進設備,如辦公設備和通訊設施,這會鼓勵區內企業積極引進外資以獲得技術。(2)提供中介性生產技術。外商提供各種操作性系統和生產標準、相關專利、中介性組織技術、戰略規劃以及產品質量控制,而實質性的技術轉讓有限。(3)轉讓核心生產技術。通過外商獨資企業或與區內合資企業進行特定生產技術或創新性技術轉讓,這種技術擴散形式是促進廣西產業向高級化、專業化發展的核心動力。(4)組織軟件,通過外方與區內企業的接觸,提供管理和營銷等方面的技術訣竅,如生產訣竅、現代化的管理手段、職能管理系統與營銷策略、財務管理模式等。但目前階段,廣西區內的外資主動意愿的技術轉讓波及面非常小,上述第(2)、第(3)、第(4)種技術轉讓情況在廣西稀少,區內更多的企業過度依賴引進現成標準化與較成熟的技術,而不重視對技術消化吸收與二次創新,大多數企業仍停留在較低的技術模仿層次,例如,2009年廣西專利申請授權總量中84%都是實用新型和外觀設計,發明僅占16%,外商直接投資的技術溢出效應未能有效發揮出來。

(二)外商直接投資對廣西產業結構的間接帶動效應

外商直接投資對廣西的產業帶動效應主要通過以下間接渠道表現出來。(1)對于前后關聯的產業而言,有兩種方式,一是刺激廣西區內相關產業投資規模的擴大,特別是第三產業中的第一層次與第二層次發展所需的基礎設施的建設與完善,并為其他產業的發展創造良好的投資環境;二是外資通過當地銷售活動產生前向關聯的技術擴散效果,如當地企業通過使用外商的高質量產品而促進自身工藝和產品質量的提高,經由售后服務和培訓而產生技術擴散。(2)對與外資不存在前后產業關聯的企業產生示范效應[5]。區內企業對外商企業的生產與管理進行感應、模仿、推廣與創新,從不同起點、不同層次上對原有生產和產品結構產生沖擊與推動作用,并逐步通過各產業的投入產出產生相互連帶作用。(3)在外商直接投資較為集中的區域刺激需求拉動產業高級化發展。如在外商直接投資密集的桂東經濟區、桂南沿海經濟區,因外資帶來的財稅收入提高和外資的消費示范效應,在一定程度上引起了當地產品需求結構的變化,推動產業結構的轉變與調整。(4)外資企業在適度競爭的壓力下,展示出的競爭與獨特的營銷技巧,這種示范效果可刺激和帶動廣西區內企業改變經營現狀,從而可以提高相關產業素質。

四、結論與政策啟示

從上述外商直接投資與產業增加值偏離份額相關性分析來看,產業增加值偏離份額為正且與外商直接投資顯性相關的9個行業主要集中在第二產業與第三產業,特別是第二產業中的制造業與第三產業中較為低層次的行業。這說明,在1995-2011年間,外商直接投資對廣西第二產業、第三產業的發展發揮了助推器的作用,但對產業與行業結構的優化與升級并不明顯。這可能由于外商直接投資對廣西產業結構的帶動主要表現為間接效應,直接帶動效應較弱。為進一步提高外資的產業調整與優化效應,應從符合5大經濟區(桂西經濟區、桂南沿海經濟區、桂北經濟區、桂東經濟區、桂中經濟區)的區域特點以及結合廣西整體產業發展規劃出發,擴大利用外資規模,制定并動態調整《外商投資產業指導目錄》,提高外資產業政策的針對性與時效性,實現外商直接投資與產業結構優化的協調與銜接。

(一)加大外商直接投資加工制造業和第三產業的政策導向力度

從現階段來看,廣西利用外資的產業政策思路如下:(1)重點是加工制造業。結合廣西的綜合投資環境和外商直接投資需求分析,利用外資的政策仍然以加工制造業為重點,即有色金屬、汽車機械、石油化工、鋼鐵錳業、電力工業、制糖食品、農產品加工業,尤其是高新技術產業。繼續鼓勵出口導向型產業的發展。通過提供政策性貸款、配套資金以及信息服務等措施,引導沿海出口加工型外資企業,將原材料、中間投入品的生產鏈條,向具有資源優勢的地區延伸,帶動上游產業的發展。爭取形成以勞動密集型加工貿易為主的外商投資格局。引導外資對農業項目和漁業資源開發的投資,發展農產品出口加工業,發揮出廣西自身的比較優勢。(2)針對廣西沿海和沿邊的西南大通道的區位優勢,營造發展現代物流業、金融、保險等生產性第三產業層次的外資優惠政策,政府應給予該類優先發展產業配套的投資優惠政策。

(二)積極引導外商直接投資融入廣西北部灣經濟區等區域發展戰略

隨著廣西北部灣經濟區、大湄公河次區域合作和泛珠三角區域以及中越“兩廊一圈”的合作全面啟動,特別是2008年國家批準實施了《廣西北部灣經濟區發展規劃》,廣西確立了自主成長型與外向推動型產業升級戰略規劃。因此,積極引導外資投向北部灣經濟區、桂西資源富集區和西江經濟帶“兩區一帶”和“千億元產業”。支持外資積極參與港、澳和珠三角地區的原材料、能源供應基地和零部件生產、裝配基地、出口商品加工基地、農產品基地和旅游地的戰略建設,引導外資主動參與泛珠三角區域的合作與競爭,發揮外資的產業發展與產業結構優化的助推器作用。

(三)刺激外商直接投資對廣西產業直接帶動效應的發揮

外資的產業帶動效應規模取決于外商技術要素的轉移規模與轉移效果。廣西應通過多種方式來鼓勵技術要素的轉移,疏通外資發生機理的傳導渠道,刺激外資對產業帶動的直接效應。第一,通過多種政策手段刺激區內市場上外資間的競爭,在外資的競爭中積極獲取技術的溢出效應。第二,在產業技術方面,鼓勵區內外資采用關鍵性或高新技術,以爭取更大的技術溢出可能性。第三,鼓勵外資在區內開展研究與開發活動,加強區內企業對外資技術溢出的消化、吸收與創新,重視對消化吸收的研發投入,最大限度地激發技術示范效應。

(四)進一步加大招商引資力度,創新招商引資方式

首先,完善招商引資體系,建立跨區、跨境的專業化招商隊伍,實行專業化招商。充分利用好“中國—東盟博覽會”、“中國—東盟自由貿易區”平臺。其次,創新招商引資方式,開辟多元化的靈活利用外資方式。除了繼續采用傳統的“三資”方式之外,還應嘗試諸如合作開發、組建中外股份公司、國際BOT模式等靈活投資方式。同時,還應積極利用官方發展援助優惠貸款,采用國際租賃融資、國際商業貸款融資、國際債券融資等間接利用外資的渠道。

總體上看,廣西現階段利用外資的特征表現為勞動密集加出口導向模式,這一模式源自廣西自身的比較優勢原則,對資源配置效率的提高、產業絕對規模的擴張做出了貢獻,但這種貢獻以妨礙產業內部的生產效率的改進為代價,同時也存在著可持續性問題。因此,應加強對流入外資的預期管理,外資政策的制定和設計也應具一定的預期性與彈性。

注釋:

(1)按實際利用外資額所占比重計算。數據來源于廣西商務之窗網http://www.gxtj.gov.cn.

(2)截止2011年,獨資占實際利用外資形式的78%。數據來源于廣西商務之窗網http://guangxi.mofcom.gov.cn.

[1]程慧芳,岑麗君.FDI、產業結構與國際經濟周期協動性研究[J].經濟研究,2010(9).

[2]趙燕.外商投資產業布局效應的區域差異分析[J].國際經濟合作,2010(4).

[3]顧永紅,胡漢輝.外商直接投資激勵對產業升級影響的分析[J].世界經濟研究,2007(10).

[4]周燕,王傳雨.我國外商直接投資產業結構轉變效應實證分析[J].中國軟科學,2008(3).

[5]黃敏.外資工業對江蘇工業結構變化與升級的影響[J].上海經濟研究,2008(11).

Analysis of the Driving Effect on Industrial Structure by Foreign Direct Investment in Guangxi——Shift-Share Estimating M ethod

Zhan Xiaoying

(Econom ics Department,W uzhou University,W uzhou 543002,China)

This paper,by applying shift-share estimatingmethod,analyzes the driving effect on the development of Guangxi’s industrial structure by foreign direct investment.The result shows that foreign direct investment is dominantly related to the industries the deviation-share of which is larger,which indicates that foreign direct investment can effectively improve the level-value of the secondary industry and tertiary industry.However,as a result of Guangxi’s regional characteristics,such as low agglomeration degree,lack ofmarket elements and low level of the industry as a whole,etc.,the driving effect by foreign direct investment is primarily an indirect effect and the direct effect isweaker.Based on that,this paper put forward some proposals to promote greater driving effectby foreign direct investment.

Foreign direct investment;Industrial structure;Driving effect;Shift-Share Estimating Method

F832.48

A

1673-8535(2013)04-0013-07

詹小穎(1978-),女,湖北黃岡人,梧州學院經濟系副教授,主要研究方向:國際金融與商業銀行經營管理。

(責任編輯:覃華巧)

2013-06-06

廣西教育廳科研項目(201010LX528);廣西高校重點建設研究基地項目(桂教科研[2008]1號);國家第六批高等學校特色專業建設點(TS12389)