江蘇地區蒲黃臨床應用情況初步調查與分析

黃一峰 姚映芷

(南京中醫藥大學基礎醫學院,江蘇 南京 210046)

蒲黃為香蒲科Typhaceae香蒲屬植物水燭香蒲(Typha angustifolia L.)、東方香蒲(Typha orientalis Preal.)或同屬植物的干燥花粉,主產于江蘇、浙江、河南、山東、安徽、湖北等地[1-2]。《道地藥材圖典(華東卷)》[3]將蒲黃(水燭香蒲)歸為江蘇道地藥材。蒲黃是常用化瘀止血藥,具有止血、祛瘀、利尿的功效,主治吐血、咯血、崩漏等出血癥。一般認為,蒲黃生品性滑,偏于活血;炭品性澀,偏于止血。古代醫家典籍中,運用蒲黃的處方名“蒲黃”最為常見,未明生炒。現代臨床上蒲黃使用也非常頻繁,但處方中時常對生、熟品標注不明確。為更準確地把握蒲黃的合理化使用,我們在江蘇境內的8家中醫院開展了調查。

1 資料與方法

基于臨床流行病學調研的理念和原則,根據研究目的和內容,在江蘇境內分蘇南、蘇中和蘇北地區,選取省、市、縣3級二級甲等及以上中醫院如江蘇省第二中醫院、無錫市中醫醫院、泰州市中醫院、盱眙縣中醫院等共8家,收集登記2011年全年各院藥劑科含中藥“蒲黃”的首診處方,共獲取處方1438張,其中男性患者427人,女性患者1011人。

2 結果

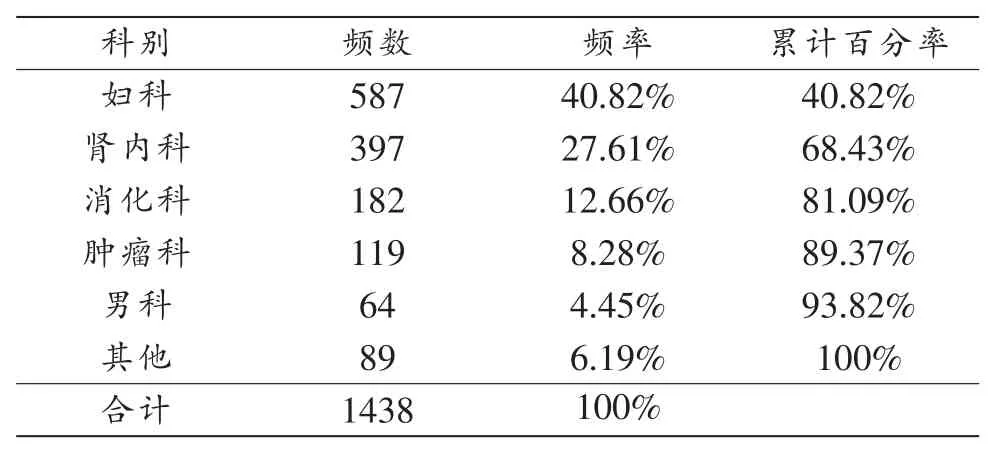

2.1 蒲黃所治的病種來源 本次調查顯示,首診處方中使用蒲黃的科室主要包括呼吸科、消化科、心血管科、神經內科、風濕科、腎內科、腫瘤科、老年科、血液科、婦科、兒科、普外科、骨傷科、五官科、皮膚科、男科等。其中婦科、腎內科、消化科、腫瘤科、男科居于前列,其他各科樣本量均不足50,不列科室,記為其他。見表1。

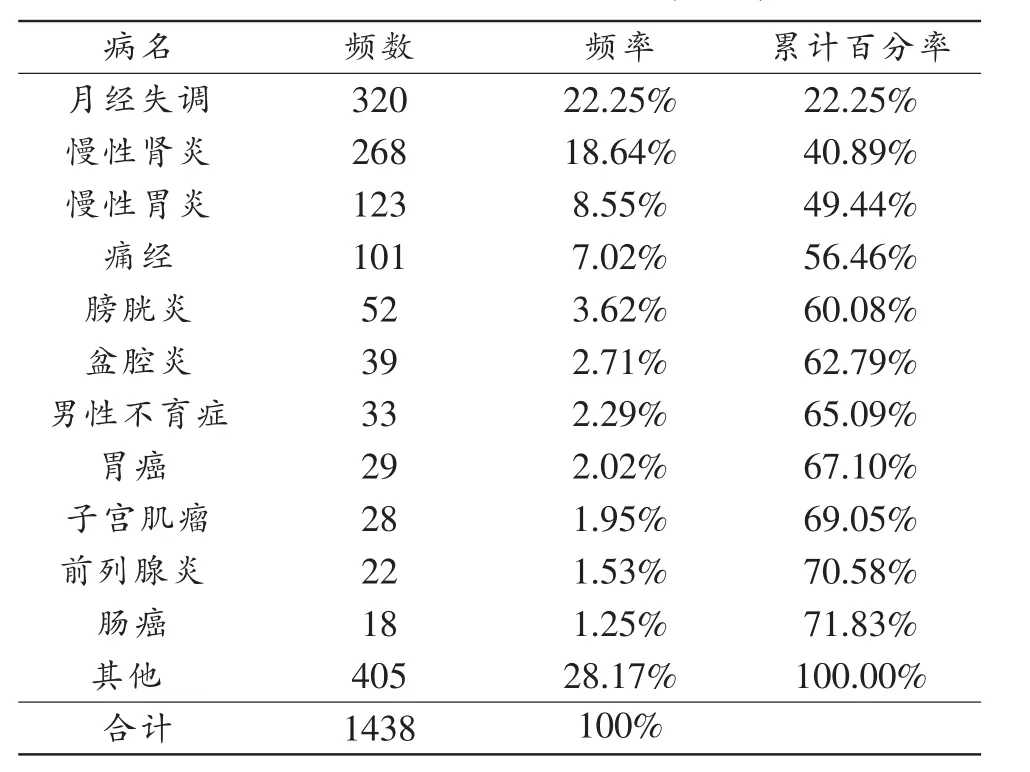

2.2 蒲黃所治的疾病種類(西醫) 本次調查結果見表2。蒲黃方所治疾病種類(西醫)繁多,其中月經失調(22.25%)、痛經(7.02%)、盆腔炎(2.71%)、子宮肌瘤(1.95%)為婦科專科病種,慢性腎炎(18.64%)、膀胱炎(3.62%)為腎臟科專科病種,慢性胃炎(8.55%)為消化科專科病種,胃癌(2.02%)、腸癌(1.25%)為腫瘤科專科病種,男性不育癥(2.29%)為男科專科病種。其他病種還涉及不孕癥、膀胱癌、過敏性紫癜、肺結核、冠心病、結膜炎、牙齦炎、過敏性皮炎、血管炎、系統性紅斑狼瘡、腰肌勞損、胸膜炎、痔瘡等。

表1 蒲黃所治的病種來源

表2 蒲黃所治的疾病種類(西醫)

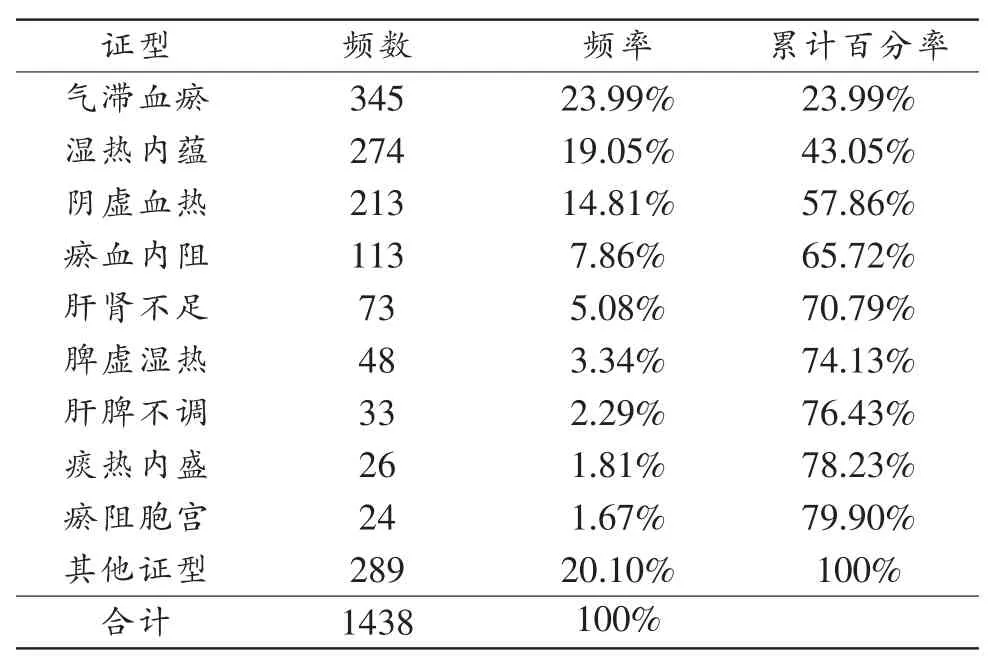

2.3 蒲黃用治的中醫證型(主證) 本次調查結果蒲黃所治的中醫證型(主證)按從高到低的頻率排列見表3。蒲黃所治的證型(主證)中頻率超過5%者為:氣滯血瘀證、濕熱內蘊證、陰虛血熱證、瘀血內阻證、肝腎不足證,其中涉及“瘀血”病機的證型包括氣滯血瘀、瘀血內阻,合計頻率31.77%,占據所有證型的近1/3。

表3 蒲黃用治的中醫證型(去證)

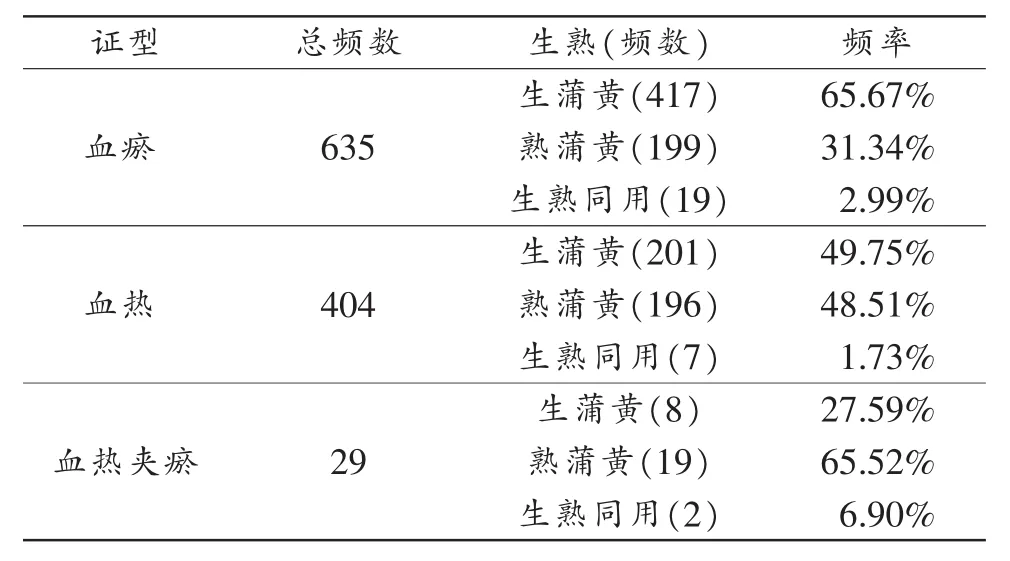

2.4 用治血分證(血瘀、血熱、血熱夾瘀)的蒲黃炮制品種

根據表3的結果,蒲黃主要用治血瘀證,也用于血熱證。按藥物功效分類而言,蒲黃為化瘀止血藥,針對血分病證發揮療效,同時該藥在臨床歷來有生熟異用的習慣,因此,本次調查統計了蒲黃不同炮制品在血瘀、血熱證中的使用頻率。結果見表4。從表4可見,蒲黃用治血瘀證時主要使用生蒲黃(417,65.67%),用治血熱證時生熟蒲黃基本持平(生蒲黃201,49.75%;熟蒲黃 196,48.51%),用治血熱夾瘀證時主要使用熟蒲黃(19,65.52%)。

表4 用治血分證(血瘀、血熱、血熱夾瘀)的蒲黃炮制品種

3 討論

蒲黃是臨床常用的一味化瘀止血藥。普通高等教育“十一五”國家級規劃教材《中藥學》中記載該藥:性味甘平,歸肝、心包經,功能止血、化瘀、利尿,用于治療出血證、瘀血痛證及血淋血尿等,并指出該藥止血多炒用,化瘀、利尿多生用,即傳統所謂的蒲黃“生行熟止”之作用特點。本文基于大樣本流行病學的調研資料,旨在了解目前蒲黃生熟品種的臨床應用現狀,以此進一步探討該藥臨床應用的規律和特點。

3.1 蒲黃廣泛用于各科治療血分證 本次調查蒲黃所治的病種來源統計顯示,蒲黃使用頻率較高的科室從高到低依次為婦科、腎內科、消化科、腫瘤科、男科,此外蒲黃還在呼吸科、心血管科、神經內科等科別使用,該藥在臨床使用范圍之廣可見一斑。而婦科使用最多,當與女子以肝為先天,以血為用的特點相關。

3.2 蒲黃選用主要以《本經》所言功效為指導 本次調查蒲黃所治的疾病種類(西醫)顯示,蒲黃在臨床治療的病種(西醫)按使用頻率統計,位居前五的分別是:月經失調(22.25%)、 慢性腎炎(18.64%)、 慢性胃炎(8.55%)、 痛經(7.02%)、膀胱炎(3.62%)。按專科病種統計,蒲黃治療的婦科病種主要包括:月經失調(22.25%)、痛經(7.02%)、盆腔炎(2.71%)、子宮肌瘤(1.95%),這些疾病隸屬中醫婦科月經病(如月經先期、月經過多、崩漏、閉經、痛經等)、婦科雜病(如不孕、婦人腹痛、癥瘕等)范疇。治療的腎臟科病種主要包括慢性腎炎(18.64%)、膀胱炎(3.62%)等,這些疾病隸屬中醫血尿、淋證、腰痛等疾病范疇。治療的消化科病種主要為胃炎(8.55%)等,隸屬于中醫胃脘痛、痞滿、納呆、吞酸等疾病范疇。治療的腫瘤科病種主要為胃癌(2.02%)、腸癌(1.25%)等,隸屬于中醫噎膈、臟毒、腸覃等疾病范疇。

不難看出,蒲黃治療的病種繁多,臨床使用功效主要是《本經》所言“止血”、“消瘀血”、“利小便”3 條,或是單取一效,或是多效參合。

3.3 蒲黃“止血”、“消瘀血”功效不囿于血瘀證,還常在血熱證中體現 從蒲黃用治的中醫證型調查結果來看,蒲黃臨床主要用治血分證,包括血瘀和血熱兩種情況。涉及血瘀的證型包括氣滯血瘀證、瘀血內阻證、瘀阻胞宮證,雖證型各異,病位有別,但都包涵“瘀”的病機;涉及血熱的則主要是陰虛血熱證。

從調查結果發現,蒲黃也用在治療濕熱內蘊、肝腎不足等證型,但蒲黃本身并不具有治療這些證型的功效,之所以使用蒲黃,是在復方中的配伍應用。也就是說蒲黃治療的這些證型往往合并有血瘀或血熱,換言之,針對復合病機中存在的“血瘀”或“血熱”辨證要素即會使用蒲黃。

由此可見,使用蒲黃主要的辨證依據是血瘀或血熱,蒲黃是化瘀止血藥,臨床既能治血瘀證,又能治出血證。用于血熱證似乎與教材記載不同。但古代文獻已有記載蒲黃具有“涼血”之效。如《藥鑒》謂蒲黃“吐衄唾咯者,血熱妄行也,用之立驗”[4],《得配本草》稱蒲黃“甘,平。入手足厥陰血分。涼血活血”[5]。從一些使用蒲黃的古方配伍中亦可看到此點。比如宋代《傳家秘寶》“人參丸”(人參、生蒲黃、甘草、麥門冬、生地黃、當歸)具有“益氣養陰,涼血止血”之功,用治“鼻衄及咳嗽咯血”,方中生蒲黃就發揮涼血、止血的功效。清代《雜病源流犀燭》的“三黃散”則以生蒲黃配伍生大黃、姜黃、冰片、麝香,外敷治療“頸癰,面癰,打腮癰,小兒丹毒”,方中生蒲黃乃取其涼血消腫之能。今人也有認同蒲黃能“涼血”者,如李氏等[6]認為,單味生蒲黃,煎服或吞服、外敷等都能涼血止血兼利尿,若隨證配伍其他藥物,則效果更佳。

綜上,本次調查認為蒲黃若單純作為止血藥,可用治瘀阻出血,也適用于血熱出血,且應于瘀熱出血尤宜,若單純作為化瘀藥,則當于瘀熱證為宜。

3.4 傳統“生行熟止”可理解為“生品行且止,制品止且行”根據用治血分證(血瘀、血熱、血熱夾瘀)的蒲黃炮制品種統計結果可知,蒲黃治療血瘀證,主要用生蒲黃,基本符合傳統所謂“生行熟止”,但熟蒲黃也用,用熟者可能源于炒炭存性,保留蒲黃原有藥性。

蒲黃治療血熱證,生熟基本持平。生蒲黃用治血熱,因其具有涼血之功,由此推測生蒲黃藥性是甘平中偏涼。熟蒲黃用治血熱,則可能是出血較多,考慮熟品的收斂作用,但蒲黃炒熟是否藥性轉變為平性偏溫尚不能肯定,如果說其藥性轉溫,那么血熱出血是否完全適宜用蒲黃炭值得進一步探討。但基于熟蒲黃大多用于復方中,所以,用其治療血熱出血,也不會單用,配伍其他清熱涼血之品,或可減少它的弊端。

治療血熱夾瘀證,主要用熟蒲黃,可能還是考慮血熱迫血妄行,當予止血。然蒲黃炒炭存性,應還保留化瘀之效,況且,通過復方配伍,各藥相互監制,所以,熟蒲黃用治血熱夾瘀,不慮其有滯血之弊。

綜上所述,傳統“生行熟止”理論的存在具有一定淵源,但不應機械理解為蒲黃生品僅具“行”之功,而蒲黃熟品僅有“止”之效,臨床上應理解為“生品行且止,制品止且行”。生蒲黃取其化瘀之功時,可用治內、婦、外、傷等各科疾病見瘀血者;取其止血之功時,主要用治瘀血內阻血不循經之出血,生品亦有涼血之效。熟蒲黃偏于收斂止血,但亦保留一定化瘀之功,用治多種出血證。生熟同用者,則行中有守,斂中有散。

本次調查對象的選取充分考慮了醫院地區、醫院等級、首診取藥處方等因素,在處方醫生選取上限于一般醫院規定的中級及以上職稱醫師,保證了對臨床使用狀態采樣的真實性和廣泛性。但存在療效的確切性不如全部選取高級職稱醫師的瑕疵,名老專家使用的個體經驗也淹沒在大樣本之中,今后研究中將會選取這兩個角度調查,并開展對蒲黃臨床應用配伍方法的研究。

[1]中華人民共和國衛生部藥典委員會.中華人民共和國藥典(一部).北京:化學工業出版社,2000:290

[2]中華本草編委會.中華本草.上海:上海科學技術出版社,1998:7680

[3]王強,徐國鈞.道地藥材圖典(華東卷).福州:福建科學技術出版社,2002:74

[4]明·杜文燮.藥鑒.北京:中國中醫藥出版社,1993:82

[5]清·嚴西亭,施澹寧,洪緝庵.得配本草.上海:上海科學技術出版社,1958:113

[6]李鴻芝,許潤三.蒲黃能涼血止血.中醫雜志,1994,35(8):453