“大學生就業(yè)難并非壞事”——訪國務(wù)院參事、友成基金會常務(wù)副理事長湯敏

□ 本刊記者 劉芯邑 呂天玲

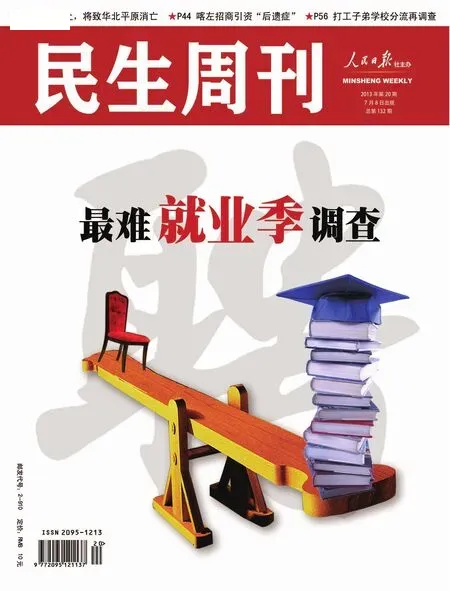

封面報道cover story

“大學生就業(yè)難并非壞事”——訪國務(wù)院參事、友成基金會常務(wù)副理事長湯敏

1998年,經(jīng)濟學家湯敏首次提出了大學擴招的建議書。閘門開啟14年,大學畢業(yè)生進入史上最難就業(yè)季,湯敏則認為,這并非壞事,可以倒逼高等教育改革。

□本刊記者 劉芯邑 呂天玲

2013年,當699萬高校畢業(yè)生涌向社會時,遭遇了“人增”、“崗減”、“薪降”的尷尬境遇。究其原因,“大學擴招”首當其沖。

1998年,時任亞洲開發(fā)銀行駐北京辦事處首席經(jīng)濟學家的湯敏,首次提出《關(guān)于啟動中國經(jīng)濟有效途徑——擴大招生量一倍》的建議書。自此,中國大學教育從精英化走向大眾化。然而,高校擴招速度過快,直接導致了目前的大學生就業(yè)難,大學教育質(zhì)量的下降以及社會教育的不公平。被譽為“教育產(chǎn)業(yè)之父”的湯敏因此飽受爭議。

7月2日,針對大學擴招帶來的一系列問題,國務(wù)院參事、友成基金會常務(wù)副理事長湯敏接受了《民生周刊》記者的專訪。

湯敏:當時我以個人身份向中央寄了一封信,大致陳述了5個理由來支持擴招。

其一,當時中國大學生數(shù)量遠低于同等發(fā)達國家水平,18—22歲適齡青年入學率僅為4%;其二,1998年國企改革,國企下崗工人進入就業(yè)市場,如果大量年輕人參與競爭,就業(yè)將面臨惡性局面;其三,國家急需擴大內(nèi)需,而老百姓需求最大的則是教育,于是醞釀增加高校收費;其四,當時高校有能力消化擴招,平均一個教師僅帶7個學生;最后,高等教育的普及事關(guān)中華民族的整體振興。

湯敏:1998—1999年,正是幾千萬國有企業(yè)員工下崗的時候。如果不擴招,那些高中畢業(yè)的年輕人就要直接進入市場,與當時的下崗工人爭奪崗位。如果把這些年輕人放在教室里,每年招一百多萬,四年就能招五六百萬,起碼可以緩沖4年。國企改革是有階段性的,從某種意義上來看,大學擴招可以緩和就業(yè)市場的壓力。但大學教育需要改革,大學里面培養(yǎng)出的人要符合市場的需要,否則將供求失衡。

湯敏:我完全贊同。擴招速度過快,造成現(xiàn)今二本、三本學校過多,好多高職高專還要擠成二本、三本,因為整個社會都認為本科更重要。不夠辦學資格的高校應(yīng)該適量招生,更為重要的是,本科生需適應(yīng)社會發(fā)展的需求。

此外,即使是本科生,為什么不能學一些專業(yè)知識?大可把專科知識放到本科里。最后要看市場怎么變化,由學生自己決定。這些都涉及到教育改革的問題。

湯敏:首先,教育產(chǎn)業(yè)化更多的是把教育當成一個產(chǎn)業(yè)、一個賺錢機器。很多人說我是最先提出“教育產(chǎn)業(yè)化”的,但我從沒提過,也從沒有支持過,當然我也沒有旗幟鮮明地反對這個問題。

教育該不該產(chǎn)業(yè)化,是個模糊的概念,甚至是一個偽命題。教育具有層次多樣化的特點,從學前教育到小學教育、初中教育、高中教育、職業(yè)教育,再到大學教育、大學以后的教育,是一個很長的過程。該不該產(chǎn)業(yè)化,誰該產(chǎn)業(yè)化,不能籠統(tǒng)地下判斷。如職業(yè)教育,我認為就更接近市場,而最不應(yīng)該接近市場的就是基礎(chǔ)教育。

湯敏:掛鉤是有一定道理的,但不能弄虛作假。可抽樣調(diào)查,把弄虛作假最厲害的大學進行排名公示。抽樣調(diào)查可引入第三方機構(gòu),對數(shù)據(jù)不真實的可進行曝光,這樣才能解決問題,否則現(xiàn)行機制就是鼓勵作假,且誰作假誰得益。

湯敏:十年之后我們可以再回首看這個問題,可以發(fā)現(xiàn)沒上過大學和受過高等教育的人層次區(qū)分得十分明顯。大學教育必然是一個長期回報,也許在起點時期大學生的起薪不高,但其收入增長很快,因為他有高等教育的基礎(chǔ)。

湯敏:許多實證研究表明,“就業(yè)難”不是供給過多造成的人才過剩,而是就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出的表現(xiàn)。造成這種結(jié)構(gòu)性矛盾的一個很重要原因,是高等教育本身的問題。面對瞬息萬變的市場經(jīng)濟,高等教育的反應(yīng)相對滯后一些,使得高校在專業(yè)設(shè)置上有失平衡,培養(yǎng)出的許多大學生素質(zhì)和能力不適應(yīng)市場需要。

然而,壞事也可以變?yōu)楹檬拢苍S正是由于大學生就業(yè)難,才會進一步推動一些高等教育的改革。一所大學的教育結(jié)構(gòu)不能適應(yīng)市場需求,自然會被市場淘汰。由于高等教育有一個周期,而市場在不斷變化,特別是一些與市場經(jīng)濟結(jié)合比較緊密的專業(yè),必須對市場做出科學預測,根據(jù)市場變化及時進行調(diào)整。

湯敏:擴招前,每年約有100萬大學生。現(xiàn)在的大學生數(shù)量已經(jīng)接近700萬,但學生卻一直想著自己處在100萬大學生的年代,這已經(jīng)不現(xiàn)實了,因為大學生數(shù)量已經(jīng)擴大了9倍。解決就業(yè)難題,中國可以借鑒歐洲的模式,在大學教育中加入職業(yè)教育,使大學生除了學習理論知識外還能掌握一門技能,這樣就可以擴大就業(yè)范圍。

1991—2020年我國高校畢業(yè)生面向城鎮(zhèn)就業(yè)的供求狀況(單位:萬人)

數(shù)據(jù)來源:歷年《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》及《中國教育統(tǒng)計年鑒》□ 編輯 郭鐵 □ 美編 徐政