河南省人力資源發展現狀及對策

□文/趙 潔 孫楠楠

(鄭州成功財經學院 河南·鞏義)

2012年11月,國務院批復《中原經濟區規劃》。中原經濟區是指以河南省為主體,包含山東、安徽、河北、山西等省部分地區的綜合性經濟區。它東承長三角,西連大關中,南臨長江中游經濟帶,北依京津冀,支撐著中部,總面積29.2 萬平方公里、總人口1.65 億人,約占全國總人口的12.36%。中原經濟區面積及人口居全國第一位,經濟總量僅次于“長三角”、“珠三角”及“京津冀”,列全國第四位。

一、河南省人力資源現狀分析

經濟的發展離不開人力資源。截至2012年末,河南省總人口為10,543 萬人,占全國總人口的1/13。河南是人口大省,但并不是經濟強省。中原發展研究院發布的《中原經濟區競爭力報告(2011)》中顯示,2010年河南經濟規模競爭力綜合排名在全國處于第23 位,在中部六省中,2010年河南經濟規模競爭力綜合排名處于第5 位。人口規模和經濟競爭力的不匹配,說明河南省在人力資源配置等方面還存在一系列問題。

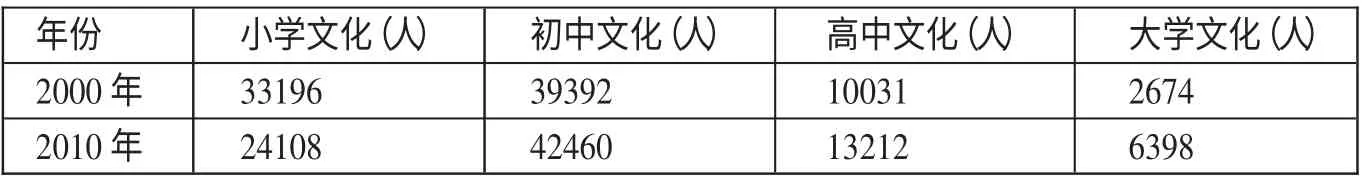

(一)人口總量大,但整體質量不高。近年來,河南省大力發展教育事業,加大教育投資,已取得了積極的成效。2010年第六次人口普查顯示,同2000年第五次人口普查相比,河南省每10 萬人中擁有文化程度中初中、高中和大學文化程度的人數都有所升高,擁有小學文化程度的人數有所下降。文盲率(15 歲及以上不識字的人口占常住人口的比重)為4.25%,比2000年人口普查的5.87%下降了1.62 個百分點,但仍高于全國4.08%的水平。(表1)

表1 2000年與2010年河南省每10萬人中擁有的各種受教育程度人數對比

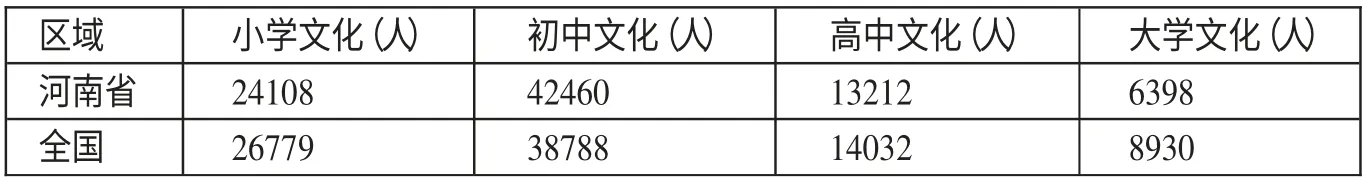

由于河南省人口基數大,農村人口比例偏大,河南省的教育水平始終不高,人口的整體質量仍和全國平均水平存在一定的差距。2010年每10 萬人中擁有的文化程度中除初中文化程度外,其余均低于全國平均水平。文盲率(15 歲及以上不識字的人口占常住人口的比重)也高于全國4.08%的水平。因此,河南省人口受教育程度整體偏低。(表2)

表2 2010年河南省與全國每10萬人中擁有的各種受教育程度人數對比

(二)產業人口比重不均衡,大量勞動力外流。根據國家統計局2013年5月份數據顯示:2013年一季度,第三產業增加值增速明顯快于第二產業,第三產業占GDP 的比重為47.8%,第二產業為45.9%。服務業對經濟增長貢獻率首次超過了制造業。說明在三產業中,第一產業對經濟增長的貢獻率最低,而第三產業對經濟增長的貢獻率最大。而目前,河南省作為農業大省,三產業中,第一產業所占比重最高,從業人員所占比重也高于全國水平,而第二、第三產業從業人員比重相對較低,其中第三產業從業人員所占比重更是低于全國水平。河南省產業人口比重不均衡,GDP 結構失衡,一定程度上造成了本省內部就業機會不足,大量青壯年勞動力流入經濟發達地區。2012年末,河南省從業人員6,243 萬人,全省外出務工農民工達到2,570 萬人。這也是長期以來,河南省人力資源豐富,但是經濟相對落后的原因之一。

(三)教育資源有限,高層次人才缺乏。《中原經濟區規劃》將中原經濟區定位在國家重要的糧食生產和現代農業基地,全國“三化”協調發展示范區,全國重要的經濟增長板塊,全國區域協調發展的戰略支點和重要的現代綜合交通樞紐,華夏歷史文明傳承創新區。這五大戰略定位都需要強大的人才支撐,其中包括專業技術人員、管理人員和高層次科研人才。但是,目前河南人力資源狀況無法滿足以上需求。首先,國家把農業放在戰略的首位,足以說明農業對該地區的重要程度。而河南作為農業大省,糧食產量占全國的1/10,推進新型農業現代化,河南省需要新型農業人才,不僅包括農業技術人才,也包括農業管理人才。而目前農業從業人員文化程度較低,大多從事傳統農業生產,大量中青年外出務工,而留下來從事農業耕種的多是老年人,人力資源的潛力還遠沒有發掘;其次,河南省高層次人才相對缺乏。目前,河南省有院士19 名,博士后招收總數1,630 人,較之先進省份仍有一定差距。這與河南省的高校建設和高層次人才培養環境有一定的關系。目前,河南省僅有一所“211”大學,博士學位授權單位僅6所,制約了高層次人才的本地培養,使大量優秀的人才流入外省。

二、影響河南省人力資源發展的因素分析

(一)經濟因素。經濟與教育是相輔相成的,良好的經濟環境為教育的發展提供硬件條件,教育又為經濟的發展提供人才支持和智力保障。河南省經濟發展增速穩定,自2007年以來,河南GDP 連續六年排名全國第五位,并且以每年兩位數的速度增長,多年穩居中西部首位,但是全省人均GDP 卻低于全國平均水平。近年來,河南省城鎮居民收入雖穩步增加,但人均可支配收入仍低于全國平均水平。2012年河南省城鎮居民人均可支配收入為20,442.62 元,低于全國平均水平的24,565 元,為全國水平的83.2%。與城鎮居民人均可支配收入最高的上海市(40,188)相差19,745.38 元。居民收入水平偏低,生活壓力相對較大,教育支出受到限制,導致人口的整體素質偏低。另外,河南省近年來雖不斷加大教育經費投入,但是由于人口基數較大,經費相對有限,教育資源仍很緊缺。

(二)文化因素。中原地區是中華文明的搖籃,中原文化是中華文化的重要源頭和核心組成部分。而中原文化又以河南省為核心,歷史悠久。深厚的文化底蘊為人才的培養提供了一片沃土,鑄就了河南人的淳樸善良、勤勞節儉、埋頭苦干等優秀品質,但是傳統文化相對保守,從另一個角度禁錮了人們思想,使得人民群眾缺少了開拓和創新精神,缺乏對新事物的包容和接納。這與我國的改革開放政策是背道而馳的,所以在保留優秀文化傳統的同時,應與時俱進,勇于創新,融入到全球經濟的浪潮當中去。

(三)地理因素。河南省地處中原地帶,是我國第二階梯向第三階梯的過渡地帶,歷來為兵家必爭之地,自古就有“得中原者得天下”。而在當今的經濟版圖上,河南是沿海開放地區與中西部地區的結合部,地理位置較為尷尬。國家先后提出了開放沿海經濟特區、西部大開發、振興東北老工業基地等戰略,但都未覆蓋河南。使河南論發展程度比不上東部;論發展速度比不上西部。而且河南地形復雜,地勢西高東低,三面環山,山區丘陵面積占全省土地總面積的44.3%。山區是貧困人口較為集中的片區,自然條件差,群眾的生活面臨著極大的困難,發展教育更是困難重重。而目前中原經濟區戰略的實施,對河南來說是一個難得的發展機遇。

三、河南省人力資源發展對策

中原經濟區建設,河南要持續探索不以犧牲農業和糧食、生態和環境為代價的新型城鎮化、新型工業化、新型農業現代化“三化”協調科學發展的路子。河南的發展從一定程度上說正是“中國社會的縮影”。在經濟轉型和激烈的競爭中,面臨著諸多問題,人多地少、資源有限、人均指標低、“三農”問題突出……要解決這些問題需要各種資源的協調,尤其是強有力的人力資源的支撐。

(一)改善人才發展環境,建立市場化的人力資源機制。從目前河南省人力資源的整體狀況看,存在的主要問題是人口數量、質量和結構不合理。作為全國人口大省,河南省早在1989年就提出了“科技興豫、教育為本”的戰略,但是人力資源的優勢始終沒有充分發揮,并且人才的投入和產出不成比例。相關數據顯示,上海的產出投入比是3,廣東省的產出投入比是3.6,而河南的投入不及產出,說明河南省是高投入低產出,人才流失嚴重。這是由很多原因造成的,由于東部沿海省份經濟發達,政策優惠,在很長一段時間內吸引了大量的人才,出現了“孔雀東南飛”的現象。所以,河南要想吸引人才、留住人才,必須創造良好的人才發展環境。首先,要營造開放、公平、競爭的社會環境和氛圍,建立一套人才培養、選拔、引進、評價、激勵機制,使優秀的人才能夠脫穎而出;其次,為了使各類人才能夠全心投入工作,還要落實各項民生政策,完善醫療、養老、住房和薪酬制度,使各類人員的合法權益得到法律保障。與此同時,建立高層次人才引進綠色通道,落實人才優惠政策,給予他們應有的地位和待遇,創新人才培養和激勵機制,營造寬松的創新創業氛圍,吸引和集聚更多的高層次人才投入到中原經濟區建設中來。

(二)多方面吸引教育科技投資。發展人力資源需要大量的資金投入。近年來,河南省對教育和科研的投資逐年遞增,雖然教學科研條件顯著改善,但和先進省份相比還是有一定距離。但是,僅靠國家、政府的投入,資金是有限的。相關科研機構和高等院校應開拓思路,學習借鑒發達國家先進的經驗。高等教育經費缺乏是全球性的問題,歐美等發達國家公立大學高等教育的經費也主要以政府的財政資助為主,占全部經費的50%左右,其余的經費主要來源于學生學雜費、各種捐贈、銷售和服務收入。近年來,很多大學也充分利用自身優勢,進行外部市場化經營,自我創收,例如工業合同、知識產權轉化、提供教育服務、咨詢與培訓、醫療服務、金融活動,等等。這些都對我國的高等教育發展具有一定的啟示。河南省應該根據本省的實際情況,轉變觀念,從被動地等政府財政撥款轉變為主動尋求和創新融資渠道,嘗試引進企業單位或個人投資和捐助,逐步增加銀行貸款,加大校企合作,加快科研成果的轉化,等等。

(三)以市場為導向,大力發展教育事業。百年大計,教育為本。教育是民族振興、社會進步的基石,是提高國民素質、促進人的全面發展的根本途徑,大力發展中原經濟區更是離不開教育的發展。根據河南省目前的教育現狀,政府應以市場為導向,大力發展教育事業。首先,針對目前河南省人力資源整體質量不高的現狀,加大對義務教育階段的投入,有效保障教育均衡發展。目前,河南省共有義務教育階段學校3.24 萬所,在校生1,560.87 萬人,義務教育規模占全國1/10。做好義務教育工作,不僅對河南意義重大,而且對全國也至關重要。推進義務教育均衡發展,不僅要加大基礎設施建設,改善辦學條件,更要保證師資力量的均衡,尤其是農村及偏遠山區的學生也能夠享受到和城市學生同等的教育資源;其次,中原經濟區建設需要大量的各類技術性人才。隨著社會對高學歷人才的追求,越來越多的學生一味通過考學來圓自己的高學歷夢,國家也連年擴大本科、研究生的招生規模,然而,大幅擴招也帶來了一系列問題,如研究生質量下降、就業困難等等。然而,近年來,實踐能力較強的技術性人才卻在就業市場走俏。中國駐瑞士大使館教育參贊王東禮說,瑞士由一個自然資源十分匱乏的內陸小國成為當今世界上最富有的發達國家之一,其原因之一就是瑞士十分重視職業教育,瑞士教育界人士認為:一個國家,不能只培養科學人才,還需要培養大量的職業人才,否則,要取得經濟和社會的成功是不可能的。所以,政府要加大職業教育的財政投入,改變人們對職業教育的偏見,為職業教育的優質發展營造良好的社會氛圍;再次,加大對高等教育的投入,培養高層次人才。作為全國人口大省,河南省只有一所“211”學校,這和河南的人口現狀是極不匹配的,名牌大學較少,導致大量的人才外流,這對人才建設來說是極大的損失。河南要加快推進世界一流大學和高水平大學以及重點學科的建設步伐,借鑒國際先進理念和經驗,全面提高高等教育質量,提高科研創新能力,加快科研成果的轉化。

中原經濟區建設已上升為國家戰略,對河南來講是一個難得的發展機遇。河南省應抓住這個重要機遇,協調各種資源,尤其是人力資源,推動“三化”協調發展,使河南省不再僅僅是農業大省,人力資源大省,也成為人力資源強省。

[1]劉向東,張偉,陳英霞.歐美高等教育機構經費來源及其啟示[J].高等教育研究,2005.5.

[2]王青華.中原經濟區人才開發戰略研究[D].鄭州大學,2010.11.

[3]秦啟虎.人力資源與經濟發展的關系[J].知識經濟,2010.12.

[4]任長江.河南省人力資源發展戰略分析[J].科技創業月刊,2010.10.