“遠程服務(wù)”在癌痛健康管理中的效果評價*

廖志軍 丁罡** 姜峰 程志軍 徐衛(wèi)國

(1.上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院崇明分院腫瘤科 上海 202150;2.上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院崇明分院科研中心 上海 202150;3.上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院 上海 200092)

疼痛是腫瘤最常見的癥狀。疼痛定義為“與實際或潛在的組織損傷或類似損傷相關(guān)聯(lián)的感覺和情緒體驗”[1],是患者最恐懼的癥狀之一。全球每天有830萬以上的癌癥患者正在經(jīng)歷癌痛的折磨。據(jù)最新監(jiān)測數(shù)據(jù)表明,上海市每年新診斷惡性腫瘤病例約5.1萬例,發(fā)病率為374/10萬,處于全國較高水平。世界衛(wèi)生組織(World Health Organization, WHO)調(diào)查發(fā)現(xiàn),其中30%~50%的癌癥患者伴有不同程度的疼痛;在無轉(zhuǎn)移的癌癥患者中15%伴有疼痛;在接受抗癌治療的患者中,50%的患者感到疼痛;60%~90%的晚期癌癥患者伴有不同程度的疼痛,而70%的患者則以疼痛為主要癥狀。鄭春京等[2]的研究顯示,其中30%為重度疼痛,30%為中度疼痛,40%為輕度疼痛。持續(xù)存在的嚴重癌痛不僅引起癌癥患者的軀體不適,對患者的精神,心理,社會及人際關(guān)系也產(chǎn)生了不同程度的影響,嚴重影響著患者的生活質(zhì)量,給家庭和社會帶來沉重的負擔,是導(dǎo)致患者產(chǎn)生抑郁的主要原因。有自殺傾向的癌癥患者80%與嚴重的疼痛有關(guān);因此WHO把癌痛控制作為癌癥控制的4個重點項目之一[3]。然而80%~90%的癌痛是可以通過藥物控制進行妥善管理的,包括醫(yī)學干預(yù)和行為干預(yù),恰當?shù)墓芾砜梢源蟠蟮馗纳苹颊叩纳钯|(zhì)量[4]。因此,探尋一種符合患者需要的癌痛健康管理模式顯得尤為重要。本研究立足于“以人為本”的服務(wù)理念,通過網(wǎng)絡(luò)視頻、音頻或電話方式,提供遠程的癌痛基礎(chǔ)知識教育。現(xiàn)將“遠程癌痛健康教育服務(wù)”在癌痛管理中的效果報告如下。

1 對象與方法

1.1 對象

選取上海市崇明縣城橋鎮(zhèn)及陳家鎮(zhèn)各村、居委會在冊管理的癌痛患者100例,所有患者均病情穩(wěn)定,疼痛數(shù)字評價量表(numerical rating scale, NRS)評估在1~4分之間,生存期>3月。其中男56例,女44例;年齡52~76歲,中位年齡64歲,平均年齡(68.2±4.9)歲;癌癥分類:肺癌34例,肝癌8例,胃癌23例,腸癌14例,乳腺癌6例,胰腺癌5例,其他癌10例;疼痛類別:內(nèi)臟痛30例,混合痛43例,神經(jīng)痛6例,骨痛16例,軟組織痛5例。

將100例患者采用抽簽法分成實驗組和對照組各50例。兩組在年齡、性別、文化程度、經(jīng)濟狀況、NRS評分及認知狀態(tài)等方面差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

對照組采用一般健康宣教模式,實驗組在一般健康宣教的基礎(chǔ)上聯(lián)合遠程癌痛健康教育模式。

一般健康宣教內(nèi)容包括:①在本單位的宣傳欄上開辟一塊癌痛健康宣教知識專欄,并為癌痛患者發(fā)放癌痛相關(guān)的知識光盤;②建立癌痛患者健康檔案;③定期每周針對患者及家屬舉行1次癌痛健康知識培訓(xùn);④工作人員在對患者采取干預(yù)措施時鼓勵其家屬積極參與,同時對其家庭的有關(guān)人員進行癌痛健康知識的教育。家屬熟悉和掌握了癌痛的知識和技能,共同參與并督導(dǎo)實施各種治療措施。

遠程癌痛健康教育內(nèi)容包括:①每周1至2次電話隨訪癌痛患者;②設(shè)立癌痛健康咨詢專線,并且提供24 h電話咨詢服務(wù),由腫瘤科當日值班醫(yī)生負責回答。③利用短信平臺加強督導(dǎo),做到醫(yī)患雙向的溝通與交流,給予針對性的指導(dǎo)和幫助;④課題組工作人員每周上門訪視1次,訪視內(nèi)容為強化患者及家屬對癌痛相關(guān)知識的認識及治療不良反應(yīng)的對策,了解患者在控制疾病方面存在的問題。

1.3 評定標準

1.3.1 問卷調(diào)查

在基線(0個月)和干預(yù)后(3個月)分別采用問卷調(diào)查收集效果數(shù)據(jù)。自行設(shè)計調(diào)查問卷,分為4部分。第一部分為患者的基本情況;第二部分為患者的生活與行為方式部分,包括用藥情況、不良反應(yīng)情況;疼痛爆發(fā)情況;第三部分為相關(guān)的健康知識,共有10道題目。第四部分為生活質(zhì)量;問卷經(jīng)預(yù)調(diào)查和修改后使用,具有較好的信度和效度。

1.3.2 疼痛強度評估

采用NRS對癌痛患者在治療前后予以疼痛評估。其中0分為無痛,1~3分為輕度疼痛,4~6分為中度疼痛,7~10分為重度疼痛。

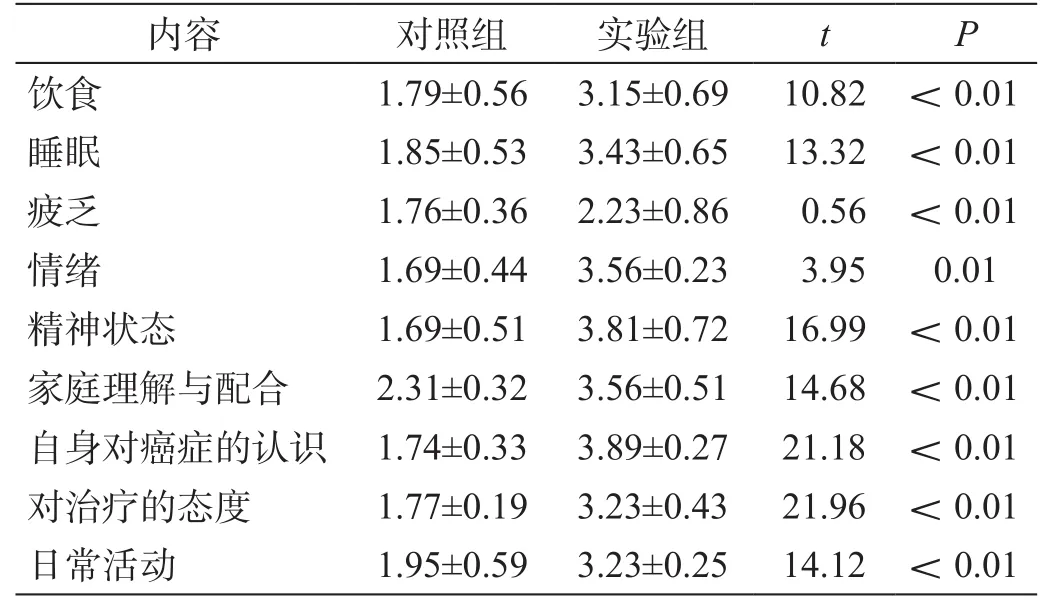

1.3.3 生活質(zhì)量評估

參照文獻[5]的評分標準,包括食欲、睡眠、疲乏、情緒、精神狀態(tài)、家庭理解與配合、自身對癌癥的認識、對治療的態(tài)度、日常生活等九項內(nèi)容。1分為最差,5分為最好。

1.3.4 不良反應(yīng)評估

記錄患者用藥后出現(xiàn)的各種不良反應(yīng),判定與使用鎮(zhèn)痛藥物的相關(guān)性。

1.4 質(zhì)量控制

統(tǒng)一培訓(xùn)調(diào)查員,干預(yù)前后采用相同的測量工具和測量指標,所有測量指標保證統(tǒng)一的精確度。

1.5 統(tǒng)計學處理

數(shù)據(jù)經(jīng)復(fù)核檢查后用Epidata 3.1軟件建立數(shù)據(jù)庫,采用SPSS 19.0統(tǒng)計軟件進行統(tǒng)計學分析。計量資料以(±s)表示,采用t檢驗,以P<0.05為差異有統(tǒng)計學意義。

2 結(jié)果

2.1 疼痛知識知曉情況

通過對患者進行遠程癌痛健康教育后,實驗組人均答對8.6題,對照組5.2題。

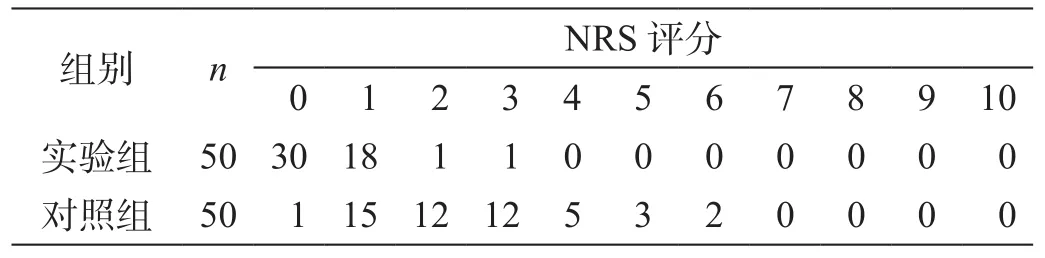

2.2 鎮(zhèn)痛效果

通過對患者進行遠程癌痛健康教育服務(wù)后,實驗組NRS評分平均為0.46分,對照組NRS評分平均為2.44分;治療后兩組無痛患者所占百分率比較,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.01,表1)。實驗組爆發(fā)性疼痛人均1.9次,對照組人均3.4次。

表1 兩組間癌痛疼痛NRS評分情況(分)

2.3 生活質(zhì)量

通過對患者進行遠程癌痛健康教育服務(wù)后,患者生活質(zhì)量各項指標均見明顯好轉(zhuǎn)(P<0.01或P=0.01),尤其在精神狀態(tài)、自身對癌癥的認識及對治療的態(tài)度等方面的好轉(zhuǎn)更為顯著(表2)。

表2 兩組間患者生活質(zhì)量評分情況比較 (±s)

表2 兩組間患者生活質(zhì)量評分情況比較 (±s)

?

2.4 用藥后的不良反應(yīng)

遠程癌痛健康教育為癌痛患者提供了連續(xù)性、整體性的全程醫(yī)療照顧,并對患者用藥后出現(xiàn)的不良反應(yīng)作出了及時處理。除嗜睡外,患者用藥后的不良反應(yīng)得到了減輕或消失,兩組不良反應(yīng)發(fā)生率比較,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05,表3)。

表3 兩組間患者用藥不良反應(yīng)情況比較n(%)

3 討論

本研究的結(jié)果顯示,實驗組患者不論在疼痛控制還是生活質(zhì)量方面均較對照組有優(yōu)勢,再次驗證了遠程癌痛健康教育服務(wù)充分體現(xiàn)了對癌痛患者的人文關(guān)懷、對生命的尊重以及對生命過程的完美追求。這一服務(wù)模式既能滿足大多數(shù)患者對緩解病痛困擾的強烈需求,又能減輕患者家屬的精神壓力和經(jīng)濟負擔,同時也能減少醫(yī)院對患者集中就診的壓力,可整合醫(yī)療資源,減少醫(yī)療費用的支出,利國利民,是居家癌痛患者較為理想選擇的服務(wù)模式。實踐表明,遠程癌痛健康教育服務(wù)是綜合治療的一部分,是社會公共衛(wèi)生服務(wù)的一種新型模式,得到了患者和家屬的好評,贏得了社會支持。

參考文獻

[1]趙欣, 于布為. 疼痛機制研究進展[J]. 上海醫(yī)學, 2007,30(6): 462-464.

[2]鄭春京, 孫莉. 晚期癌癥患者的疼痛治療[J]. 中華中西醫(yī)雜志, 2008, 9(12): 1072-1076.

[3]董彥鵬, 孫莉. 癌痛治療現(xiàn)狀與進展[J]. 協(xié)和醫(yī)學雜志,2011, 2(4): 367-369.

[4]閆康鵬, 羅華友. 癌性疼痛的治療現(xiàn)狀及展望[J]. 昆明醫(yī)學院學報, 2009, 30(3B): 108-111.

[5]孫燕, 顧慰萍. 癌癥三階梯止痛原則[M]. 2版. 北京: 北京醫(yī)科大學出版社, 2002: 3-10.