可降解塑料領域專利申請動態分析

文 / 張麗穎 / 國家知識產權局專利局專利審查協作北京中心/ 李洪江 / 北京市集佳律師事務所

可降解塑料領域專利申請動態分析

文 / 張麗穎 / 國家知識產權局專利局專利審查協作北京中心/ 李洪江 / 北京市集佳律師事務所

塑料是重要的有機合成高分子材料,由于其具有良好的延展性、穩定性及較低成本,因此在各個行業都得到了非常廣泛的應用。然而廢棄塑料帶來的“白色污染”也越來越嚴重,這使得可降解塑料的發展成為各國政府、學者關注的熱點。從20世紀60年代就有從事塑料降解方面的研究報道。20世紀70年代后在發達國家可降解塑料的相關研究非常活躍,歐美國家發表了大量文獻資料和專利并開始大規模應用。我國可降解塑料的開發研究基本與世界同步,從70年代初即開始了光降解塑料地膜的研制。隨著可降解塑料需求量的日益增加,近年來,國內外對全淀粉塑料、化學法合成的共聚型光降解塑料以及脂肪族聚酯生物降解等方向的研究掀起了熱潮且發展勢頭迅猛。基于此,筆者通過對中國專利文獻數據庫(CPRSABS)及德溫特世界專利索引數據庫(DWPI)進行檢索及分析,對可降解塑料的專利申請現狀進行整理,以期明確可降解塑料相關技術的發展趨勢,為企業和科研機構的研發、創新活動以及開展知識產權戰略提供參考和幫助。

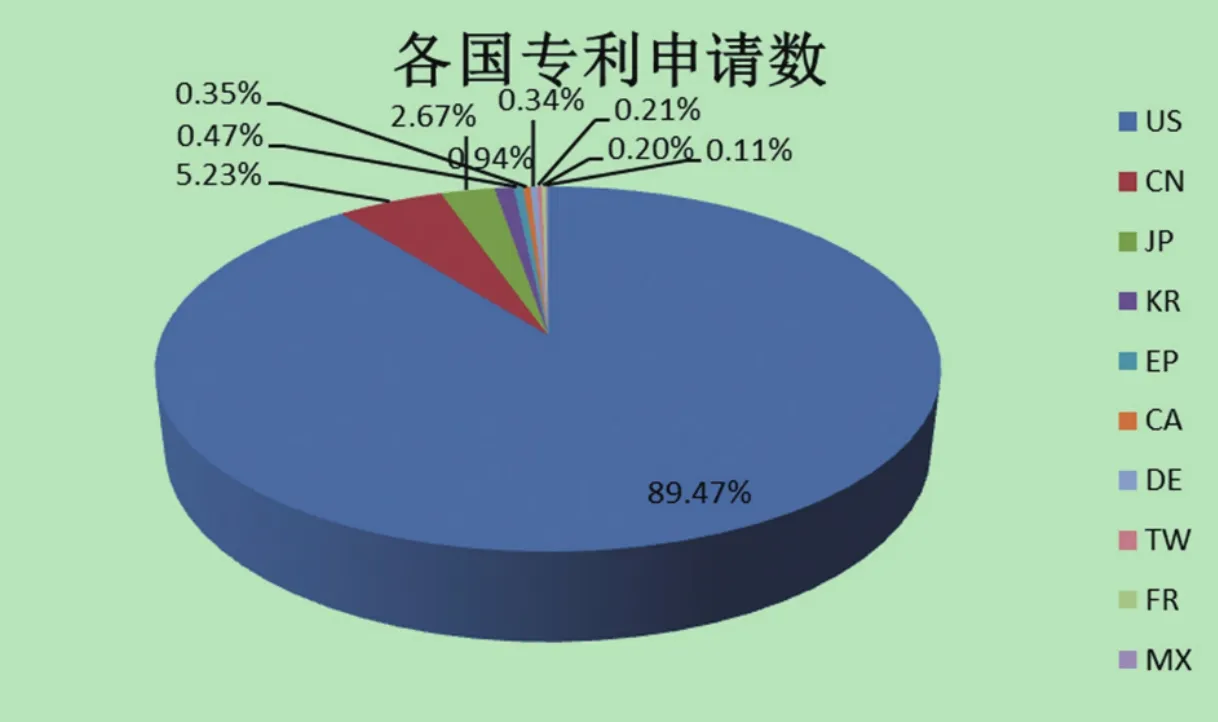

圖1 2001年-2009年專利申請量前十位國家申請百分比

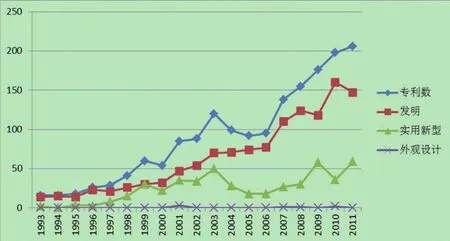

圖2 國內塑料降解領域每年專利申請類型

一、可降解塑料領域國外專利申請概況

筆者通過對CRPSABS及DWPI中國內外可降解塑料相關專利分別進行檢索,初步歸納了2000年至2009年國內外專利申請量布局情況。

全世界在可降解塑料領域申請專利的共有25個國家,圖1為申請量在全世界前十位的國家和地區。其中,美國共申請8,915件,占總數的89.47%;中國申請521件,占5.23%,排在第三位的是日本,共申請226件,占總數的2.67%;剩下的國家共占2.67%。由此可以看出,美國在塑料降解領域市場已非常成熟,我國相關技術發展雖然也躋身在世界前列,但和美國相比還存在很大的差距。

二、可降解塑料領域國內專利申請現狀

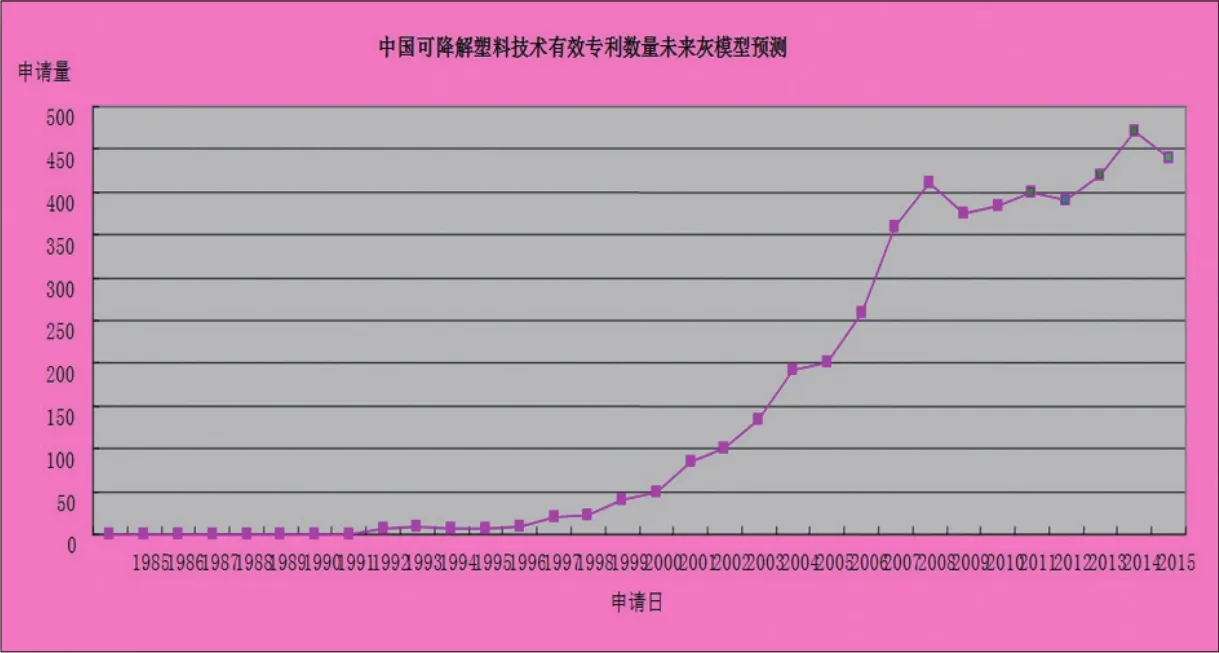

筆者通過對CRPSABS數據庫中自1993至2011年公開的“可降解塑料技術”中國專利申請進行檢索,共計獲得專利1,712項,具體專利申請走勢如圖2所示。

對于可降解塑料技術,雖然早在70年代我國就已經開始研究,但直到1995年左右專利申請量才開始大幅增長,每年專利申請數目從總體來說呈穩定上升趨勢,其中2011年的申請量最多,達到206件。這說明我國逐步認識到環保的重要性,認可塑料降解技術的重要作用,特別是2007年1月1日起開始實施《降解塑料的定義、分類、標識和降解性能要求》起,國內專利申請量開始飆升。其中發明專利的申請比例較大,也說明了我國企業及科研單位的專利申請層次較高。(見表1)

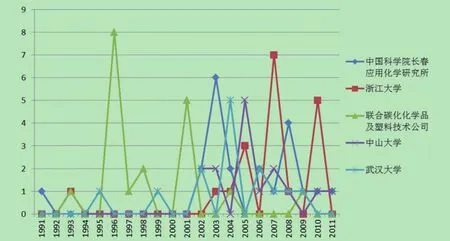

筆者進一步對可降解塑料領域的申請人進行統計分析,從表1的數據可以看出,該領域專利申請人的比例可以看出,專利分布非常分散。專利申請數量排名前五位的申請人分別為中國科學院長春應用化學研究所(21件)、浙江大學(20件)、聯合碳化化學品及塑料技術公司(19件)、中山大學(15件)和武漢大學(14件)。從圖3中可以看出,除了聯合碳化化學品及塑料技術公司申請時間集中在1993年至2004年外,其他四位申請人主要申請專利的時間集中在2002年至2011年,說明塑料降解從2001年以后開始逐步為研究機構及企業所重視。但是在這前五位申請人中有四位是屬于研究機構,只有一家是企業,這說明我國高效和研究機構目前仍然是可降解塑料行業技術創新的主體,塑料降解的先進技術還主要停留在實驗室里,只有少數運用到產品的生產。

表1 國內塑料降解領域專利申請數量排名前30位專利申請人情況

圖3 國內塑料降解領域專利申請數量排名前5位專利申請人年申請量概況

圖4 國內可降解塑料有效發明專利技術/功效矩陣圖

三、可降解塑料技術特征分析及專利布局概況

按照組成和降解方式的不同,可降解塑料一般可分為以下三大類:光降解塑料、生物降解塑料、環境(光/生物)降解塑料。

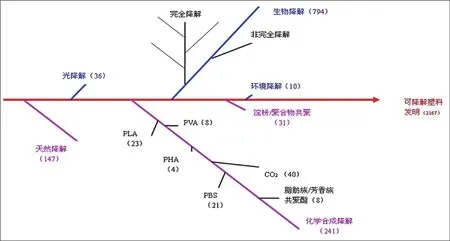

筆者通過對CRPSABS數據庫中可降解塑料相關專利進行初步分析可知,國內生物降解塑料的相關專利申請量遠大于光降解塑料,這說明在光降解塑料技術已經較成熟的基礎上,國內相關研究的主要力量近些年主要放在生物可降解塑料的研發上。進一步對其中的有效專利技術共計2,167項進行閱讀并人工分類,獲得圖4所示的中國可降解塑料有效發明專利技術/功效矩陣圖。

從該圖可看出,生物降解塑料及化學合成的可降解塑料分占兩大分支,尤其是完全生物降解塑料的相關技術,已然成為國內專利技術申請的重點。

基于灰色預測模型,根據現有有效專利數量對未來幾年中國可降解塑料有效專利數量進行預測,獲得以下結果:預測2014至2015年,該領域申請量還將再創高峰,這說明可降解塑料相關技術在未來幾年內還將會是研究的重點及熱點(見圖5)。

圖5 國內可降解塑料有效發明專利灰預測模型圖

圖6 全球可降解塑料技術生命周期圖(申請人數)

四、對我國可降解塑料領域發展的建議

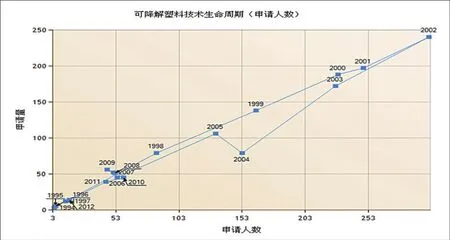

從全球可降解塑料技術生命周期圖來看(見圖6),自1994年開始,至1997年可降解塑料技術處于第I階段,申請人數(研發投資人)相對較少,位于5至25人之間;1998年至1999年可降解塑料技術處于第II階段,申請人數增長較快,市場反應良好,投資意愿增強,研發投資人從80人左右上升至160左右,增長近一倍,比1994年增長30倍;2000年至2002年可降解塑料技術處于第III階段,可降解塑料技術處于成熟期,表現為:少數廠商大肆擴張專利申請,構筑專利圍墻,以嚇阻其它廠商進入,專利申請量激增,但申請人數成長減緩。2003年至2012年,可降解塑料技術處于第IV階段,技術研發處于瓶頸期,長時間沒有研發人能夠突破某一技術制高點。市場被某些專利權人壟斷,其他新興廠商很難逾越已經存在的專利壁壘。

我國雖然在可降解塑料領域的研究雖進行得如火如荼并且也取得了一定的進展,但必須看到的是很多核心技術還掌握在歐美發達國家,我國的很多技術都是在核心技術基礎上進行的改進,因此提高我國科研單位及企業的自主創新能力以突破目前的技術壁壘,是亟待解決的問題。這也提示了有關部門應加大對這一領域的扶持力度,盡力促成并建立企業聯盟、積極引進先進科研人才以提升整體研發能力。

此外,我國對可降解塑料的研究起始于農用地膜,在近些年來,盡管我國對可降解材料的研究有很多,在這些材料多用于地膜、包裝袋等,應用于高附加值產業還很少,而美國在醫療器械、光纖、體內植入物、個人護理用品等周邊產物/技術都已經有了擴展。筆者對我國專利申請人分析的結果也顯示,該領域主要申請人仍集中在高校及研究所,很多性能優異的材料尚未產業化,這也提示了,我國研究機構除著力于新材料的開發,還應將重點放在材料的產業化,并盡快與企業聯合,實現產品的迅速產業化。

由于我國對可降解塑料領域的核心技術掌握不足,我國相關領域的專利申請量與發達國家還有著一定的差距,這也使得我們的技術和產品很難越過專利壁壘。這就更要求我們的企業重視知識產權,加強對本領域國內外專利信息的分析利用,實時關注核心專利技術,尋找技術制高點,進行有的放矢地研究,并且適時地進行專利布局,從根本上提升企業核心競爭力。