老年高血壓患者隨診間收縮壓變異性與舒張性心力衰竭的關系研究

曹大平,賈 玲,王 穎

大量研究表明,血壓變異性 (BPV) 增大與心腦血管事件增加和終末靶器官損害相關,最近研究表明減小BPV 特別是減小長期BPV 是預防和治療心血管病的一項新策略[1]。隨診間收縮壓變異性屬于長期血壓變異,其與心臟損害關系的研究較少。本研究通過對老年高血壓患者隨診1年的血壓進行分析,探討隨診間收縮壓變異性與心室舒張功能的關系,以期尋找更敏感的預測老年高血壓患者舒張性心力衰竭的指標。

1 對象與方法

1.1 研究對象 選擇2011年7月—2012年7月在鄭州大學第一附屬醫院老年心內科隨診的40例高血壓患者為研究對象,其中男19例,女21例;平均年齡(71±5)歲,年齡范圍60~82歲。高血壓診斷標準參照2011中國高血壓防治指南(2010年修訂版),為收縮壓≥140 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)和(或)舒張壓≥90 mm Hg。排除標準:(1) 腎臟疾病(血肌酐≥0.12 g/L);(2)心臟收縮功能不全者〔射血分數(EF)<50%〕;(3)舒張性心力衰竭者;(4)有冠心病或卒中病史者;(5)腫瘤;(6)甲狀腺疾病;(7)血液疾病;(8)合并神經系統疾病;(9)繼發性高血壓。舒張性心力衰竭患者的診斷參照歐洲心臟病協會(ESC)制定的診斷標準:(1)有慢性心力衰竭的癥狀和體征;(2)左室射血分數(LVEF)正常或輕度異常(>50%);(3)有左室松弛、充盈,舒張時擴張或僵硬度異常證據。知情同意書通過鄭州大學倫理委員會審定,每位參與者均知情同意。

1.2 研究方法 隨訪1年間,患者每月隨診1次,測量清晨血壓。采用經矯正的水銀柱血壓計測量血壓,測量前至少靜坐5 min,測量坐位右上臂血壓,取3次平均值,并行24 h動態血壓監測排除診室高血壓。研究對象在入選研究前1年及觀察期間均沒有調整降壓藥。

在隨訪1年的終點,清晨空腹抽取患者外周靜脈血2 ml,采用雙抗體夾心法檢測患者血清腦鈉肽(BNP)水平;同時為每位患者行超聲檢查,測量室間隔厚度(VS)、左室舒張末期容積(LVDd)、左室收縮末期容積(LVDs)、左心室后部厚度(PW)、舒張早期左房室瓣血流速度(E)、舒張早期左房室瓣環運動速度(E′)、EF、E/E′及頸動脈內膜中層厚度(IMT)。左室質量(LVM)采用美國超聲心動圖協會計算公式LVM=0.80×1.04×〔(PW+VS+LVDd)3-(LVDs)3〕+0.6,進一步求得左心室重量指數(LVMI)=LVM/體表面積(BSA)。以隨診間收縮壓標準差(SD)作為收縮壓變異性的指標,E/E′作為左室舒張功能的指標。

2 結果

2.1 患者隨訪1年的臨床資料 40例患者隨訪1年的平均收縮壓(126±9)mm Hg,舒張壓(74±5)mm Hg, SD(9±4)mm Hg;體質指數(BMI)(23.6±3.9)kg/m2,總膽固醇(4.02±1.03) mmol/L,三酰甘油(1.22±0.65)mmol/L,高密度脂蛋白(1.37±0.59)mmol/L,清蛋白(42.72±5.65)g/L,血肌酐(73.85±18.82)μmol/L,血紅蛋白(124.9±13.3)g/L;IMT(0.8±0.3) mm,LVEF(66±7)%,LVMI(153±74)g/m2,E/E′(13.6±3.7)。

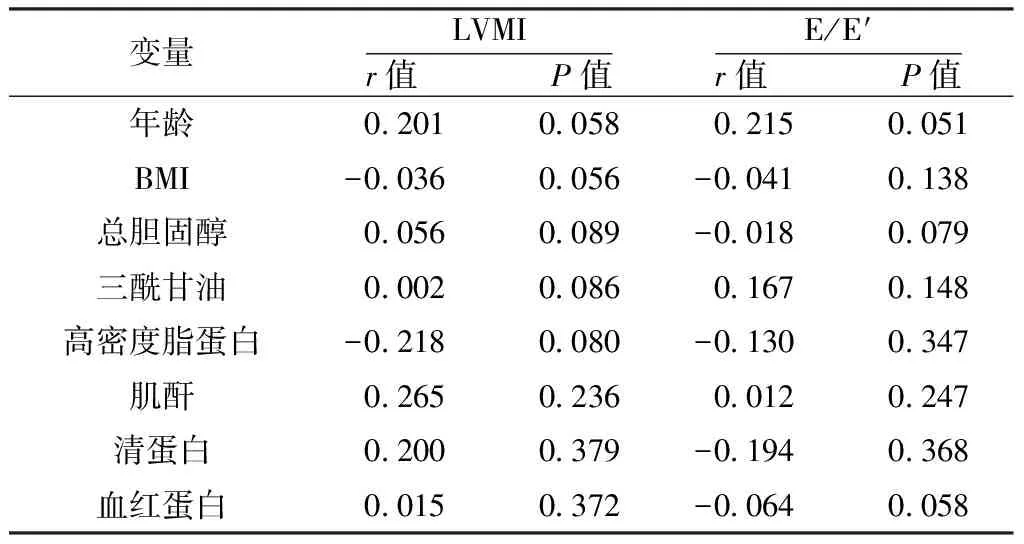

本組患者的年齡、BMI、總膽固醇、三酰甘油、高密度脂蛋白、肌酐、清蛋白和血紅蛋白與LVWI和E/E′間均無直線相關性(P>0.05,見表1)。

2.2 隨診間SD、BNP與E/E′、EF、LVMI、IMT的相關性分析 SD與E/E′、LVMI、IMT呈正相關(r=0.389、0.318、0.512,P<0.05);BNP與E/E′呈負相關(r=-0.869,P<0.05),與LVMI、IMT呈正相關(r值分別為0.582和0.488,P<0.05)。

2.3 多元線性回歸分析 E/E′影響因素的多元線性回歸分析顯示,SD和BNP對E/E′的影響有統計學意義(F=2.694,R2=0.868,P<0.05,見表2)。

表1 患者臨床資料與LVMI和E/E′的相關性分析Table 1 Correlation analysis between clinical data and LVMI,E/E′

注:BMI=體質指數,LVMI=左心室質量指數,E/E′=舒張早期左房室瓣血流速度/舒張早期左房室瓣環運動速度

表2 E/E′影響因素的多元線性回歸分析Table 2 Multiple regression analysis of E/E′ influencing factors

3 討論

高血壓是多種心腦血管事件的危險因素,而BPV尤其是長時BPV是心血管事件的危險因素,同時也是心血管事件的強有效預測因子。新近研究表明隨診間BPV是老年高血壓患者心腦血管事件的獨立預測因素,且較平均血壓的預測價值更強[2]。而關于隨診間血壓的研究相對較少。

本研究中,隨診間SD和IMT呈正相關。Zakopoulos等[3]的研究也證明 BPV 獨立于血壓水平和血壓晝夜模式與IMT密切相關。在發生心血管事件的高危老年人中,隨診間BPV是頸動脈粥樣硬化和動脈彈性減退的強預測指標,并且獨立于平均血壓[4]。IMT被廣泛作為預測早期動脈粥樣硬化的指標,因此認為收縮壓變異性的增大促進了動脈粥樣硬化的發展,而動脈硬化導致動脈彈性減低導致血壓變異增大,二者惡性循環促進了心血管事件及卒中的發生。

研究還發現隨診間SD和 LVMI相關性低于SD和E/E′的相關性,表明在接受治療的高血壓患者中,左心室舒張功能較左心室肥大更能反映心臟的損害,SD可能是反映高血壓患者心室舒張功能障礙的一個指標。因此,在老年高血壓患者中,隨診間SD增大可能是舒張性心力衰竭的危險因素。之前較大樣本量的研究結果表明:隨診間收縮壓變異性的增大增加了高血壓患者的全因心血管事件[5],這也支持本研究的結論,但還不能確定這兩者之間關聯的確切機制。動脈彈性減退可能是一個原因[6]。血壓波動和(或) 升高的血壓, 在血管壁上形成異常的環形張力和縱向剪切力損傷血管,持續較長時間時會導致血管的功能和結構改變[7],最終導致動脈硬化和(或)動脈粥樣硬化斑塊形成。

BNP由心室細胞分泌,當室壁張力增大時 BNP 基因高表達,大量 BNP分泌入血。在高血壓患者,隨著左室舒張功能的下降,舒張期充盈壓增高和室壁應力增加,導致心室肌合成和釋放BNP增加[8]。 BNP與心功能關聯已經得到普遍公認[9-11],本研究顯示 BNP與LVMI和E/E′均有關聯,這與以往的結論一致。

綜上所述,隨診間SD和老年高血壓患者心臟舒張功能有關聯,是舒張性心力衰竭的危險因素,聯合BNP可以更好地預測老年高血壓患者心力衰竭的發生。

1 胡偉通,蘇海.長期血壓變異性的檢測、評估及臨床意義[J].中華高血壓雜志,2011,19(8):770-772.

2 吳永全,金振剛,鄧君曙.更佳心血管病預后因素:平均血壓比血壓變異性[J].中華高血壓雜志,2010,18(10):908-912.

3 Zakopoulos NA,Tsivgoulis G,Barlas G,et al.Time rate of blood pressure variation is associated with increased common carotidartery intima media thicknes[J].Hypertension,2005,45(4):505-512.

4 Nagai M,Hoshide S,Ishikawa J,et al.Visit-to-visit blood pressure variations:new independent determ inants for carotid artery measures in the elderly at high risk of cardiovascular disease[J].Journal of the American Society of Hypertension,2012,30(8):1556-1563.

5 Eguchi K,Hoshide S,Schwartz JE,et al.Visit-to-visit and ambulatory blood pressure variability as predictors of incident cardiovascular events in patients with hypertension[J].American Journal of Hypertension,2012,25(9):962-968.

6 Mancia G,Facchetti R,Parati G,et al.Visit-to-Visit blood pressure variability,carotid atherosclerosis cardiovascular events in the European Lacidipine Study on Atherosclerosis[J].Circulation,2012,126(5):569-578.

7 王寧,余振球.高血壓患者血壓變異性與肱踝脈搏波傳導速度的關系研究[J].中國全科醫學,2012,15(3):851.

8 Iwanaga Y,Nishi I,Furuichi S,et al.B-type natriuretic peptide strongly reflects diastolic wall stress in patients with chronic heart failure:comparison between systolic and diastolic heart failure[J].J Am Coil Cardiol,2006,47(4):742-748.

9 McCuilough PA,Omland T,Maisei AS.B-type natriuretic peptides:a diagnostic breakthrough for clinicians[J].Rev Cardiovasc Med,2003,4(2):72-80.

10 夏思良,周建松,嵇平,等.血漿N-末端B型利鈉肽原對慢性心力衰竭遠期心臟事件的預測價值[J].海南醫學院學報,2010,16(5):548-551.

11 向凝.氨基末端B型利鈉肽前體聯合血紅蛋白對充血性心力衰竭患者病情的評估價值[J].中國全科醫學,2011,14(2):500.