被關鎖農村精神分裂癥患者家屬病恥感現況調查及相關因素研究

孫建華,嚴保平,桑文華,孫秀麗,李建峰,韓彥超,付希光,王 策,趙素銀,栗克清

精神疾病“病恥感”指精神疾病患者及其相關人員因精神疾病所致的羞辱感和社會公眾對他們所采取的歧視和排斥態度[1]。精神疾病尤其是精神分裂癥患者,一直是被歧視、排斥、看不起的對象,李艷等[2]研究表明精神分裂癥不僅僅給患者本人帶來了痛苦,還給其家庭帶來了病恥感和經濟負擔,嚴重影響了家庭成員的生活質量。近年來,國內外對精神分裂癥患者及家屬病恥感的研究很多,其嚴重性也越來越受到精神衛生服務領域的普遍關注,但對被關鎖精神分裂癥患者家屬病恥感的研究很少。本研究以全省被解鎖救治出院的84例農村精神分裂癥家屬為調查對象,了解被關鎖患者家屬病恥感的現狀并分析相關因素。

1 對象與方法

1.1研究對象本研究的調查對象為2006年11月—2012年3月在全省開展的“解鎖救治”專項工作中被解鎖救治出院的農村精神分裂癥患者的家屬。入選標準:(1)符合國際疾病分類第10版(ICD-10)精神分裂癥診斷標準的患者的家屬;(2)為患者的主要照料者;(3)本人無精神性疾病;(4)同意參加本研究,并簽署知情同意書。排除標準:(1)患者不符合ICD-10精神分裂癥的診斷標準;(2)患者不是農村戶口;(3)家屬未簽署知情同意書。本研究經過河北省第六人民醫院倫理委員會討論同意,被調查者簽署知情同意書后進行調查。符合條件的共有84例,在入戶調查時有2例家屬不在缺失,實際共完成82例。患者一般資料:男73例(占89.0%),女9例(占11.0%),男女比例為8.11∶1;平均年齡為(38±9)歲,≤40歲者49例(占59.8%),>40歲者33例(占40.2%);民族:漢族81例(占98.8%),回族1例(占1.2%);婚姻狀況:未婚53例(占64.7%),離婚19例(占23.2%),已婚7例(占8.5%),喪偶2例(占2.4%),再婚1例(占1.2%);再關鎖者20例(占24.4%),未再關鎖者62例(占75.6%);目前服藥者64例(占78.0%),未服藥者18例(占22.0%);醫療付費方式:自費8例(占9.8%),新農合74例(占90.2%)。

1.2調查工具

1.2.1采用“中央補助地方重性精神疾病管理治療項目”(簡稱686項目)設計的《關鎖患者信息采集表》采集患者一般信息,主要包括社會人口學資料、精神疾病家族史、發病日期、關鎖日期、關鎖手段、關鎖原因、藥物治療情況、社會功能狀況等信息。

1.2.2自編家屬一般情況調查表,包括家屬性別、年齡、婚姻狀況、受教育年限、職業、是否與患者一起居住、與患者的關系等。

1.2.3采用精神疾病內在病恥感調查表 (internalized stigma of mental illness inventory,ISMI)[3]用以評估精神疾病患者和家屬對病恥感的主觀內心感受,共29個條目,包括:疏遠因子(alienation)、刻板因子(stereotype endorsement)、歧視因子 (discrimination experience)、抵抗因子(stigma resistance)及社會退縮因子(social withdrawal)5個分量表。各條目有“強烈反對”、“不同意”、“同意”、“強烈認同”4個等級選項,分別計為1~4分,其中抵抗因子的5個條目是反向編碼條目,采用反向計分。Mehmet等[4]研究表明本問卷的內在一致性信度系數為0.92,分半信度0.89,信效度好。楊琳等[5]報告本問卷的內在一致性信度系數為0.94,分半信度為0.85,具有良好的信效度。根據量表作者的標準,把量表的平均得分與中點分2.50進行統計學比較,進而進行統計描述。

1.3調查方法由6名主治醫師作為調查員入戶調查,對調查的前4例病例進行量表的一致性評估,取得了良好的一致性,kappa值為0.827。后由2名調查員為一組單獨入戶調查,為保證調查質量,對部分量表進行了錄音質控。調查時間為2012年6月20日—2012年8月10日。調查時向調查對象解釋調查目的,獲取調查對象同意并簽署知情同意書后進行調查,由調查對象當場作答,當場回收問卷,回收率為100%。對于因視力及文化程度較低等填表有困難的調查對象,可以由調查員向調查對象念出問卷,記錄答案,調查員對整個知識問卷不作任何解釋。

1.4統計學方法由3名工作人員進行資料的統一核查工作,所有調查資料核查無誤后錄入Epidata 3.0,數據轉入SPSS 17.0軟件進行統計分析,一般資料采用描述性統計分析,組間數據的比較采用獨立樣本t檢驗,計數資料采用χ2檢驗,相關因素采用多元線性回歸分析,雙側檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1家屬病恥感感知狀況按ISMI平均得分,≥2.5分為有病恥感組,<2.5分為無病恥感組。82例被調查的家屬中有72例有病恥感,占87.8%。ISMI平均得分為(2.68±0.21)分,與量表中點比較,差異有統計學意義(t=7.760,P=0.000)。

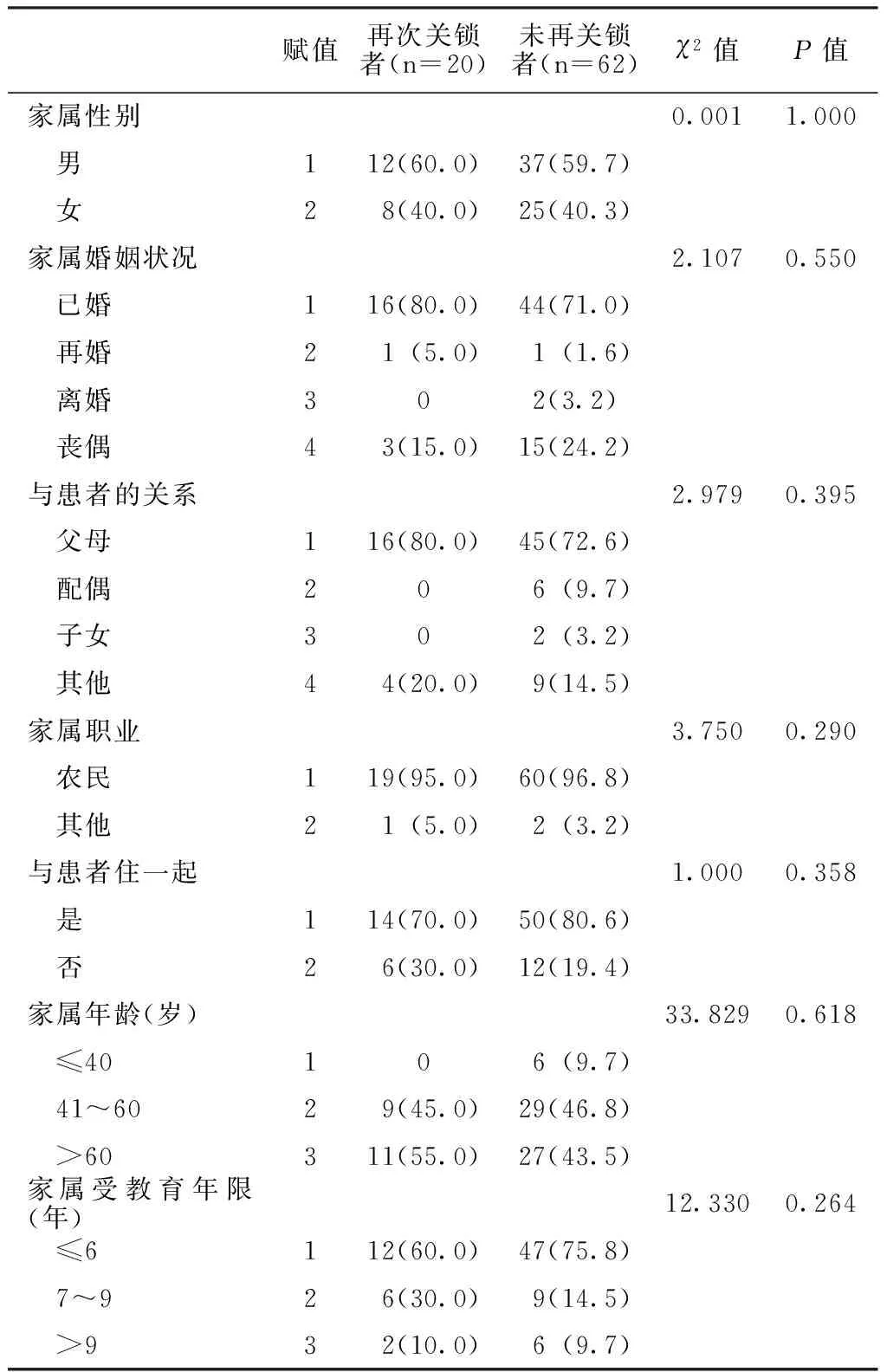

2.2目前再次關鎖及未再關鎖患者家屬一般資料的比較本次回訪的82例農村精神分裂癥患者中,以患者目前是否再關鎖分為2組,再關鎖者20例,未關鎖者62例。再次關鎖組家屬平均年齡為(61±9)歲,家屬平均受教育年限為(5±4)年;未再關鎖組家屬平均年齡為(58±12)歲,家屬平均受教育年限為(5±4)年,兩者比較差異無統計學意義(P>0.05)。一般資料的比較見表1。

表1 被調查家屬一般資料的比較〔n(%)〕

2.3再次關鎖與未再關鎖患者家屬病恥感感受的比較結果顯示再關鎖組ISMI疏遠因子、刻板因子、退縮因子及總分與未再關鎖組相比差異均有統計學意義(P<0.05,見表2)。

2.4病恥感評分影響因素的多元線性回歸分析以ISMI總分為因變量,以家屬的年齡、性別、受教育年限、是否與患者同住、婚姻狀況、與患者的關系及患者性別、年齡、是否再關鎖、目前是否服藥、婚姻狀況、醫療付款方式等12項為自變量,進行多元線性逐步回歸分析,結果顯示患者目前是否關鎖及與患者關系與家屬病恥感相關,見表3。

表2 再次關鎖組與未再關鎖組ISMI各因子的比較分)

注:ISMI=精神疾病內在病恥感調查表

表3ISMI總分與相關因素多元線性逐步回歸分析

Table3Multiple linear stepwise regression analysis of ISMI score and associated factors

變量BSEβt值P值常量 90.674 2.559 35.427 0.000家屬與患者關系-2.1270.517-0.389-4.1170.000患者是否再關鎖-5.4211.340-0.382-4.0470.000

3 討論

隨著非典型性抗精神病藥物的不斷開發應用,精神疾病患者的病情緩解甚至痊愈成為事實。但精神疾病患者尤其精神分裂癥患者仍沒有從能力低下、工作難以勝任、性格脆弱、具有危險性及暴力傾向等負性印象中完全解脫出來,他們在社會上常受到歧視、被排斥和拒絕[1]。在公眾普遍貶低或歧視精神疾病患者的同時,患者會將外界的負性態度內在化,相信人們的貶低或歧視信念,感到羞恥或認為自己與別人不同,并采取相應的自我保護機制(如隱瞞病情),有學者將這一系列的認知行為過程稱為病恥感[6]。精神疾病患者病恥感的存在嚴重影響了患者的生活質量和康復[7],并且還會蔓延到患者的家庭成員,產生“連帶病恥感”,家屬的恥辱感受和主觀悲傷反過來又會影響家庭關系和對待患者的態度,進而影響患者的預后[8]。為了減少或消除家屬病恥感,了解家屬病恥感知的狀況就顯得尤為重要。近年來,隨著國家對精神衛生工作愈加重視,對精神疾病防治投入力度逐步加大,因家庭極度貧困、頻繁肇事肇禍而被長期關鎖的精神分裂癥患者也受到越來越多的重視,因此為了解這部分患者家屬病恥感知狀況及分析其相關因素,我院于2012年6月20日—2012年8月10日對在全省開展的“解鎖救治”專項工作中被解鎖救治出院的農村精神分裂癥患者家屬進行入戶調查,以期為下一步進行干預措施提供有力依據。

本研究顯示,87.8%的被關鎖農村精神分裂癥患者家屬存在病恥感,這與國內相關研究結果相近[1,9]。因此這種高水平的病恥感應引起全社會的關注,迫切需要采取措施來幫助這一人群,從而提高患者家屬的生活質量。本研究還顯示再關鎖組ISMI疏遠因子、刻板因子、退縮因子及總分均高于未再關鎖組,說明再次關鎖患者家屬有更強烈的病恥感,更擔心被不公平地對待、不被理解,更可能出現逃避社交、疏遠社會、隔離自己,而這反過來又會加重家屬的病恥感,影響患者的康復。本研究結果說明患者是否再關鎖及與患者關系與家屬病恥感負相關,再次關鎖的患者家屬及患者父母有更強烈的病恥感。本研究結果顯示家屬病恥感與受教育年限無關,與國內相關研究[9-10]不一致,可能與調查人群受教育年限普遍偏低有關。

Yang[11]研究表明,在華人中認為患精神疾病是很羞恥、很丟人的比例相當高。精神疾病患者家屬擔心疾病的暴露會丟面子,無法坦蕩地接受家人患病的事實,他們最直接的反應就是對疾病秘而不宣,避免尋求幫助。這會使患者喪失最佳治療時機,延誤治療,導致病情加重或慢性化,影響疾病的轉歸。因此政府應出臺一些對精神疾病患者的救治措施,特別是因家庭極度貧困、頻繁肇事肇禍而被長期關鎖的精神分裂癥患者。醫務人員應更多地關注精神疾病的病恥感,有責任和義務教育家屬認識疾病及病恥感,努力消除其主觀的病恥感感受及影響。家屬自身也應減輕病恥感,給予患者盡量多的幫助。

1李麗華,王小平.精神科門診重性精神病患者及其家屬的病恥感調查[D].長沙:中南大學,2008.

2李艷,崔蓉,羅小年.精神分裂癥對患者家屬的影響[J].精神醫學雜志,2009,22(3):227-229.

3Ritsher JB,Otilingam PG,Grajales M.Internalized stigma of mental illness:Psychometric Properties of a new measure[J].Psychiatry Res,2003,121(1):31-49.

4Mehmet AE,Azmi V.Reliability and validity of the turkish version of the internalized stigma of mental illness scale[J].Turk J Psychiatry,2007,18(2):1-7.

5楊琳,宋立升,曹雍華,等.精神疾病內在病恥感調查表在精神分裂癥患者中的信度和效度[J].臨床精神病學雜志,2012,22(3):166-168.

6Link BG,Cullen FT,Struening EL,et al.A modified labeling theory approach to mental disorders:An empirical assessment[J].American Sociological Review,1989,54(3):400-423.

7郭曉玉,袁萍.應用臨床路徑對精神分裂癥患者實施健康教育的效果觀察[J].實用心腦肺血管病雜志,2011,19(7):1247.

8徐暉,李錚.精神疾病患者病恥感的研究進展[J].中華護理雜志,2007,42 (5):455-458.

9孫麗娟,張國富,鄭紅麗,等.精神病患者家屬病恥感的調查及相關因素分析[J].中國健康心理學雜志,2011,19(8):917-919.

10陳熠,岳英,宋立升.精神病患者家屬病恥感調查及相關因素分析[J].上海精神醫學,2000,12(3):153-156.

11Yang LH.Application of mental illness stigma theory to Chinese societies:Synthesis and new directions[J].Singapore Med J,2007,48(11):977-985.