人體生物刺激反饋儀對2型糖尿病患者心血管自主神經病變的篩查及相關危險因素分析

邵 侃,黃 珊,盧蘇梅,湯瑜斌,衡曉湘,裘佳穎,夏莉莉

近年來糖尿病的患病率日益增高,已成為繼心腦血管疾病、腫瘤之后又一嚴重危害人類健康的慢性非傳染性疾病[1]。糖尿病神經病變是糖尿病常見慢性并發癥,因起病隱匿、早期受累、甚少自動緩解而引起關注,累及身體各系統,如心血管系統、消化系統、泌尿生殖系統、分泌汗腺的運動神經及視覺系統。糖尿病神經病變復雜多變,臨床缺乏統一的量化診斷標準,容易漏診。且糖尿病早期大多無特異癥狀,具有較長的潛伏期,因此及時發現、盡早診斷和治療糖尿病,對于延緩和減少并發癥的發生,提高患者生存質量具有極其重要的意義[2]。

經典實驗是現在臨床普遍應用的糖尿病早期風險評估方法,而人體生物刺激反饋儀(Ezscan)糖尿病風險評估系統通過反向離子法檢測汗腺功能,進而評估糖尿病的發病風險[3-4]。本研究通過比較經典實驗和Ezscan檢測對2型糖尿病患者心血管自主神經病變的檢出情況,探討Ezscan檢測的可行性,并分析心血管自主神經病變的相關危險因素。

1 對象與方法

1.1研究對象選擇2011年11月—2012年6月納入門診及病房的己確診的98例2型糖尿病患者,其中男50例,女48例;平均年齡(59.4±8.8)歲。排除標準:腦血管病史、腰椎病史、中毒性末梢神經炎、感染性多發性神經炎、慢性酒精中毒、脈管炎、系統性紅斑狼瘡、尿毒癥、足潰瘍、抑郁癥、心律失常等。

1.2方法記錄98例患者的一般資料,檢測其血糖、血脂、肌酐水平等,應用經典實驗和Ezscan對患者的心血管自主神經功能病變進行評估并比較評估結果。

1.2.1經典實驗[5]用心電圖儀肢體導聯記錄以下過程的心率變化:(1)Valsalva動作(乏氏動作)反應指數:患者平臥位,囑患者深呼吸后掩鼻閉口用力作呼氣動作,即乏氏動作15 s。放松后自然呼吸10 s,均同時記錄心電圖,測定在乏氏動作后最大的R-R期間與乏氏動作時最小的R-R間期的比值為乏氏動作反應指數。比值≥1.21為正常,1.11~1.20為臨界值,≤1.10為異常;(2)深呼吸心率差:患者平臥位,囑患者深呼吸,要求吸氣時間5 s,呼氣時間5 s,重復6次,耗時1 min,計算每次深呼吸過程中最快與最慢心率差值,取6次的平均值為最終結果。差值≥15為正常,11~14為臨界值,≤10為異常;(3)臥立位心率變化:患者由平臥位迅速變為立位,站立時間為1 min,計算立位時第30次心跳前后R-R間期與第15次心跳前后R-R間期的比值。比值≥1.04為正常,1.01~1.03為臨界值,≤1.00為異常;(4)臥立位血壓差:分別測量患者平臥位及立位時左上肢血壓,計算臥位收縮壓與立位收縮壓的差值。差值≤10為正常,11~29為臨界值,≥30為異常;(5)連續握力血壓變化:患者取坐位,平靜狀態下測量左上肢血壓,囑患者右手用力握住電子握力器,握力器顯示右手握力最大值,再囑患者用最大握力1/3的力量持續握住握力器5 min,期間在1 min、3 min、5 min記錄患者左上肢血壓,計算5 min和平靜狀態下舒張壓的差值。差值≥16為正常,11~15為臨界值,≤10異常。

1.2.2Ezscan檢測受測者的雙腳直接接觸手、腳電極,將兩只頭電極芯貼在前額兩側。在輸入受測者的信息(姓名、年齡、性別、身高和體質量)后,操作人員操作驅動軟件啟用計時電流測量分析器的電子電路。該分析器逐個對兩個電極施加直流基準電壓,并測量電流通過電極時的變化情況。連續測量自動進行,所有測量值都被記錄在硬盤上,然后進行數據處理。測量時間約為2 min。結束時,儀器可以自動處理數據,并顯示受測者檢測結果。

1.3經典實驗檢測標準[6](1)正常(normal):所有檢測正常或一項為臨界值;(2)早期病變(early involvement):一項心率測定為異常或兩項心率測定為臨界值;(3)確診(definite involvement):兩項以上心率測試異常;(4)嚴重(severe involvement):兩項以上心率測試異常合并其他一項或兩項血壓測試異常或兩項血壓測試臨界值;(5)非典型(atypical pattern):其他異常的組合。當診斷結果為(1)和(2)時,定義為正常;診斷結果為(3)、(4)、(5)時,定義為異常。

1.4Ezscan檢測標準Ezscan檢測相關標準:p[IGT]:檢測分析葡萄糖耐量受損風險;p[IR]:檢測分析胰島素抵抗風險;p[Dc]:綜合分析糖尿病及其并發癥發病風險;p[Fsi]:檢測分析糖尿病下肢病變發病風險;p[Cn]:檢測分析糖尿病心血管病變發病風險;mdrd:檢測分析糖尿病腎病發病風險;當風險值>≥40%則默認為異常。

1.5診斷標準1999年世界衛生組織指南標準:根據75 g葡萄糖耐量(OGTT)結果將研究對象診斷為正常糖耐量(空腹血糖<6.1 mmol/L,且OGTT 2 h<7.8 mmol/L)、糖調節受損(空腹血糖6.1~6.9 mmol/L,或OGTT 2 h 7.8~11.0 mmol/L)和糖尿病(空腹血糖≥7.0 mmol/L,或OGTT 2 h≥11.1 mmol/L)。

2 結果

2.1異常率檢測結果比較(1)經典實驗的檢測結果:98例患者中心血管自主神經功能正常者為54例,異常者為44例,異常率為45%;(2)Ezscan檢測結果:98例患者中心血管自主神經功能正常者為49例,異常者為49例,異常率為50%,兩種方法異常率比較,差異無統計學意義(χ2=0.512,P>0.05)。

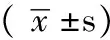

2.2Ezscan檢測中各項檢測指標比較與正常者相比,年齡、病程、體質指數(BMI)、體脂、收縮壓、肌酐、三酰甘油、肱踝脈搏波傳導速度(baPWV)及高血壓患病率均更高,且差異有統計學意義(P<0.05,見表1)。

表1 Ezscan檢測中正常和異常者各項檢測指標的比較

注:BMI=體質指數,SBP=收縮壓,DBP=舒張壓,HbA1c=糖化血紅蛋白,FBG=空腹血糖,TG=三酰甘油,HDL=高密度脂蛋白,LDL=低密度脂蛋白,baPWV=肱踝脈搏波傳導速度,GFR=腎小球濾過率,ABI=踝臂指數;與正常者比較,*P<0.05

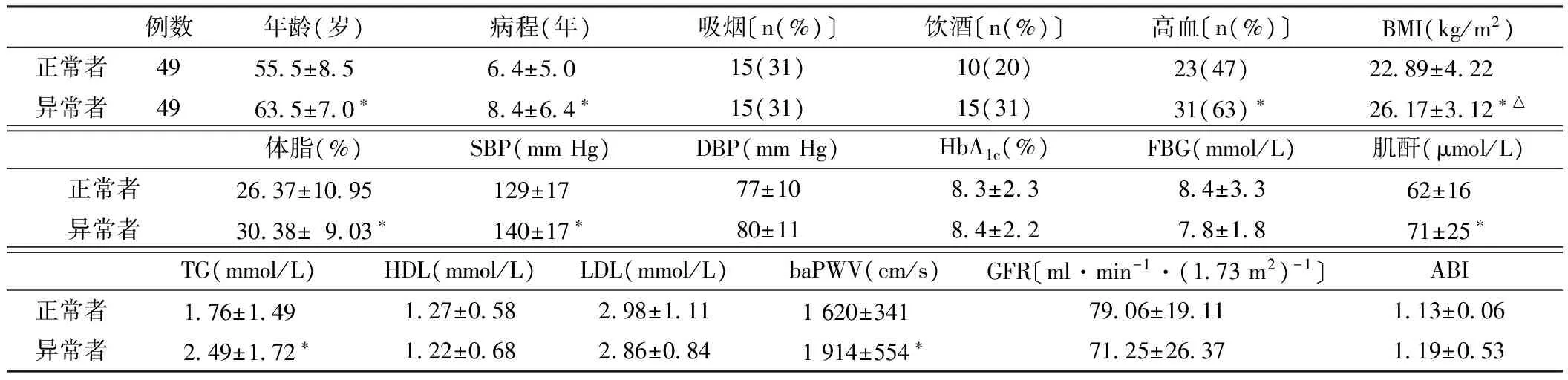

2.3多因素Logistic回歸分析以年齡、病程、收縮壓、BMI、體脂、肌酐、三酰甘油、baPWV為自變量,Ezscan診斷的糖尿病心血管自主神經病變為應變量,進行兩分類Logistic回歸分析,結果顯示年齡和BMI進入回歸模型,見表2。

表2糖尿病心血管自主神經病變的相關因素Logistic回歸分析結果

Table2Results of Logistic analysis on related factors of cardiac autonomic neuropathy

變量βSEP值OR值年齡023502900001265BMI0744065900002104

3 討論

糖尿病心血管自主神經病變是糖尿病的一種常見并發癥,發病率較高,嚴重影響了糖尿病患者的生活質量,因此對于糖尿病心血管自主神經病變的篩查具有重要的臨床意義,同時對其相關因素的研究更有利于預防、診斷及預后的評估。

經典實驗是臨床普遍采用的檢測糖尿病心血管自主神經病變的方法,而Ezscan是一種新型評估糖尿病及其并發癥的儀器,其機制基于反向離子原理和電化學原理,用計時電流法收集生理數據,并利用相關軟件進行進一步處理來獲取信息。在診斷是否患有糖尿病的同時,還可以對糖尿病所引起的并發癥做總體和單獨的評估[4]。相對于經典實驗的診斷方法,Ezscan的操作更加簡單易行且對患者配合度及自身條件要求較低;2 min之內即可以完成相關檢查;與此同時Ezscan診斷異常的患者臨床特征更加明顯。所以Ezscan可以作為一種快速簡便的糖尿病心血管自主神經病變的篩查手段。

本研究中糖尿病心血管自主神經病變的Ezscan異常檢出率為50%,通過Logistic回歸分析發現糖尿病心血管自主神經病變的獨立危險因素主要為年齡和BMI。隨著年齡的增大,神經退行性病變也隨之增多。脂肪組織已被證明是一種巨大的內分泌器官,它可以分泌和合成許多生物活性物質,如抵抗素、瘦素等,通過這些活性因子及其炎癥通路與胰島素抵抗、脂代謝紊亂、前炎癥、前血栓狀態相關聯,從而導致血管、神經的損傷[7]。

綜上所述,Ezscan提供了一種無創性可定量早期診斷及評估糖尿病心血管自主神經病變程度的一種手段,為臨床上的診治提供了新的依據。考慮到本次研究的病例數相對較小,如何進一步驗證相關因素的危害性,是接下去工作中需要重點考慮的問題。

1Yang WY,Lu JM,Weng JP,et al.Prevalence of diabetes among men and women in China[J].N Engl J Med,2010,362(12):1090-1101.

2寧光.糖尿病周圍神經病變診斷研究進展[J].中國實用內科雜志,2007,27(7):487-489.

3Quinton PM.Cystic fibrosis:lessons from the sweat gland[J].Physiology,2007,22:212-225.

4Ramachandran A,Moses A,Shetly S,et al.A new non-invasive technology to screen for dysglycaemia including diabetes[J].Diabetes Res Clin Pract,2010,88(3):302-306.

5Ewing DJ,Martyn CN,Young RJ,et al.The value of cardiovascular autonomic function tests:10 years′ experience in diabetes[J].Diabetes Care,1985,8(5):491-498.

6廖二元,莫朝暉.內分泌學[J].北京:人民衛生出版社,2007:1493.

7Boulton AJ,Vinik AI,Arezzo JC,et al.Diabetic neuropathies:a statement by the American Diabetes Association[J].Diabetes Care,2005,28(4):956-962.