“善意”禁酒令種下的惡果

何熠

禁酒令前夜,大西洋城財政官員納吉·湯姆森剛對婦女們信誓旦旦地保證“禁酒令”將會使家庭中不再有沉湎于酒精的父親,然而走下演講臺后卻露出一副截然相反的面孔:同當地政客、商人舉杯慶祝“禁酒令”為他們帶來的巨大商機,并保證不管禁酒令在其他地方如何執行,在大西洋城只會看到“源源不絕的酒水”。

這是美劇《大西洋帝國》開篇對大西洋城1920年代初的真實再現。簡短的兩幕預示著一個混亂時代的開啟。

反映禁酒令題材的美國影視劇并不少見,在世人印象中這個時代是空前混亂與極度自由的奇特結合,其戲劇性自不待言。不過回看歷史現實,當禁酒以法制形式加以確立時,或許時人誰也未料想到,它給美國政治與社會環境帶來的可怕后果。

禁酒的“四種武器”

20世紀初,美國社會已經完成了基本的工業化建設,一座座繁華都市拔地而起,漸漸取代農村成為美國經濟、社會中心。相伴而生的社會問題也開始凸顯:貧富差距日益加大,階層固化嚴重,勞工不滿工作時長與社會地位,不斷涌入美國各大城市的移民又使得清教徒感到傳統文化正在被侵蝕……面對層出不窮的社會問題,美國的“進步主義運動”應聲而起。

“禁酒”就是對“進步主義運動”的一次響應。

美國早期移民中的“清教徒”,對宗教戒律非常看重,他們把飲酒與罪惡聯系在一起,禁酒情緒十分強烈。另外,如《大西洋帝國》中所演繹的,“婦女運動”也是呼吁“禁酒”的重要組成力量,許多家庭婦女認為,正是丈夫的頻繁過度飲酒,破壞了家庭關系的和睦。她們成立組織,呼吁國家進行立法干涉。

輿論的力量有了,“科學”的論證也不能少。當時的美國經濟學家費雪一共寫下三本書來支持憲法第18號修正案(即《全國禁酒令》),其中一本還是論述酒精危害的專著。費雪在自己的經濟學論文中,區分了“不可能有用的”效用和“確實有用的”效用。在他看來,人們頻繁地飲酒降低生產效率,損害社會環境,因此政府有責任替那些意志力不夠堅強的人做出選擇,以使他們全身心投入到工作生產中去。同時犯罪問題、家庭暴力亦可迎刃而解。

“一戰”的爆發則成了禁酒令得以實施的最后推手。為了確保戰時糧食供應,美國政府開始實施臨時性的禁酒措施。禁酒支持者趁此時機輿論造勢。就這樣,在一戰結束后,“糧食供應”雖然已經不能成為禁酒的借口,但禁酒卻“變本加厲”,以立法形式確立下來。憲法第18號修正案,在參眾兩院很順利地通過。修正案規定:“禁止在合眾國及其管轄下的一切領土內釀造、出售和運送作為飲料的致醉酒類;禁止此類酒類輸入或輸出合眾國及其管轄下的一切領土。”

到1919年,除了康涅狄格和羅得島兩個州拒不接受禁酒法令外,其余大部分州都批準了這條憲法修正案。1920年1月2日,《沃爾斯特法令》在一片歡呼聲中生效,這項法律規定,凡是制造、售賣乃至運輸酒精含量超過0.5%以上的飲料皆屬違法。自己在家喝酒不犯法,但與朋友共飲或舉行酒宴則屬違法,最高可被罰款1000美元及監禁半年。

私酒泛濫,黑幫崛起

禁酒令頒布了!可它是否如當初那些全力支持頒布的人所言,提高了公眾的道德水準?

在正規酒市場被禁的同時,高利潤的私酒黑市流行起來。從生產、運輸到銷售,幾乎每一個環節都有巨額利潤可圖。普通的美國公民出于個人嗜好,誰也不愿意放棄小酌一番的機會,就會偷偷從非法商販手中購買私酒——政府哪里管得住人們的嗜好與欲望!

禁酒令無意間促成了一本萬利的買賣。簡易的家庭小作坊,規模龐大的地下釀酒廠,一時間比比皆是。但因缺乏釀酒的原料,人們紛紛采用加工工業酒精的方法粗制濫造。在私酒泛濫的20年代中期,美國每年大約有五千萬升的工業酒精被盜。聯邦政府官員眼見禁酒令執行力度欠佳,1926年,總統柯立芝決定在工業酒精中放入有毒甲醇,防止人們的盜竊活動。這項決定帶來了悲慘的后果:1926年全紐約有1200人因喝毒酒生病,400多人死亡。同時,一些私酒商販也從海外(諸如加拿大、墨西哥、愛爾蘭等地)不斷進口各類酒品,整個地下私酒市場呈現出一派繁榮而混亂的局面。

也許有人會說,執法人員就坐視不管嗎?當時的聯邦探員的確曾經下大決心整治私酒黑市,可龐大的產業鏈給執法帶來了巨大困難。紐約市長拉加第就曾經對禁酒法令的可行性表示懷疑:“單是在紐約一地,要切實執行禁酒法令,需要動員的警力便高達25萬名”。此外,一些本地的執法部門也根本不想與聯邦探員配合,甚至刻意阻礙聯邦探員的禁酒行動。

當時的美國多數城市雖然都制造私酒,可還從沒有一個像度假勝地大西洋城那樣明目張膽在酒吧、賭場內公開售賣的。一句話,“禁酒的事根本沒在大西洋城發生過”。這一點也成了吸引眾多外來度假商人的“法寶”,畢竟在別的城市,只能是在地下酒吧戰戰兢兢偷偷飲酒,而這里卻不用顧慮有誰會來查禁。當時的大西洋城由納吉·約翰遜(美劇《大西洋帝國》的納吉·湯姆森的真實姓名)統治,他曾自信滿滿地表示,大西洋城雖然有官方禁止的東西,可“這些都是人們的需求”。

同時,因為缺乏強有力的法制約束,私酒黑市上難免出現一些由利益分配不均出現的商業糾紛,為此一些幫派組織鋌而走險,殺人越貨。從統計數據上看,這一時期的美國犯罪活動愈加猖獗。美國的黑社會組織憑借販賣私酒取得高額利潤而逐漸發展壯大。他們憑借雄厚的財力,賄賂主管禁酒令的官員們,多數官員亦難抵誘惑,在各自的職權范圍內為私酒黑市大開方便之門。最有名的芝加哥黑幫老大艾爾·卡彭,就是在這一時期開始崛起的,據說他每日販酒所得利潤就高達5000美元。這位黑幫老大在談起自己的私酒生意時與納吉·約翰遜一樣辯解道:“我通過滿足大眾需求來賺錢,如果我犯了法,芝加哥成百上千的知名人士就跟我一樣有罪。我們唯一的差別就在于我賣酒而他們買酒。每個人都稱我為黑幫分子,我則稱自己為生意人。當我賣酒的時候,我是非法走私的行為,而當我的主顧在湖濱大道上用銀托盤裝酒宴客時,這就是熱情好客的行為。”

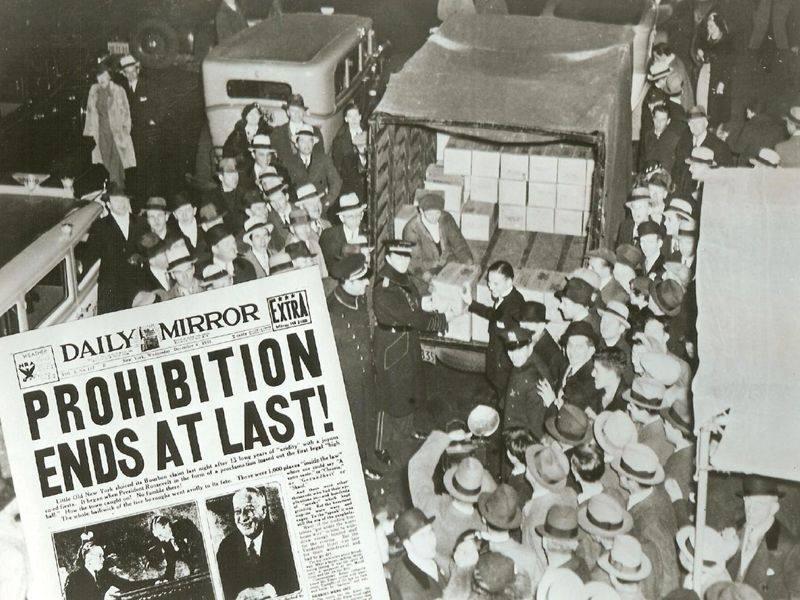

廢除禁酒令

1932年,人們看到禁酒令非但沒有提升公眾的道德水準、促進家庭關系的和睦,反而帶來更多腐敗與犯罪等問題時,那些平時對有組織的禁酒人士持支持態度的人也漸漸看清了它的危害性。

隨著經濟危機的到來,很多農民呼吁政府放開禁酒令,以拓寬他們的糧食渠道供應。工商界人士也呼吁廢除禁令,以酒品的生產、消費拉動經濟發展。1932年,羅斯福競選總統時順應民意,把“開放禁酒令”作為自己的競選綱領之一。1933年12月5日,美國國會通過憲法第二十一條修正案,廢除第十八條修正案,長達14年的禁酒令時代在此算是畫上了一個句號。禁酒令廢除了,可酒品作為一種特殊的商品,嚴格管理的傳統卻被保留下來。比如我們今日看到在美國開酒吧,必須要通過“酒牌申請”,而外出喝酒的美國人,也要帶上附有照片的身份證明,否則會被拒絕售賣給酒精飲料。

19世紀末20世紀初,美國道德立法傾向愈發明顯,主張政府介入經濟和社會活動中去的呼聲成為主流。禁酒令可謂是這一主導觀念下的產物。

的確,過度飲酒會給人的身體以及外部社會關系帶來不同程度的影響,但禁酒令本身卻并不符合法治精神的主張。不顧人們的個人行為習慣,盲目制定法規、政策,最后非但起不到那些“想當然”的道德效果,反而背道而馳,換來“濫用政府權力”的惡名。當法律成了限制個人正當自由的工具,它也就同時違反了國家和法律的本質。

今日中國,這種將某些純屬個人道德領域行為“入法”的現象并不罕見,而說法一經提出,總會看到網絡上引來強烈的輿論抗議。

是的,我們必須警惕那些“善意”的初衷釀成的不良后果。作為法律政策的制定者,則需慎思:公權力之手到底應該伸多遠?