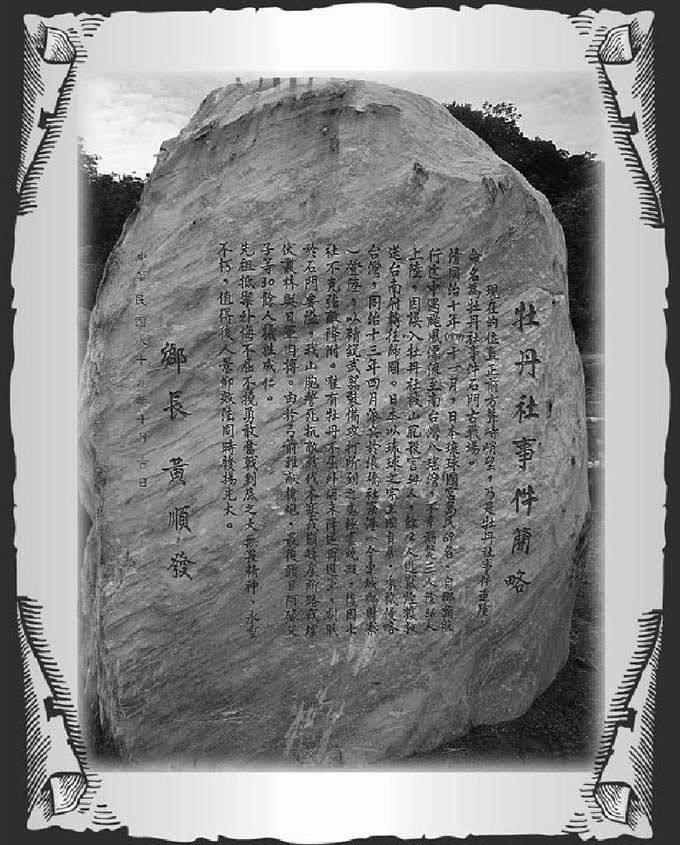

離奇的牡丹社事件

19世紀70年代,臺灣存在著一個很嚴重的問題,這就是生番問題。這個問題最復雜之處在于原住民獨特的生活方式與文化傳統。

當時大陸移民采取農墾的方式逐步開發臺灣,這就與依靠游獵的原住民發生摩擦。出于對原住民的保護,清廷一方面對大陸移民進行嚴格限制,另一方面則對雙方進行嚴格的劃界管理。農耕區以大陸地區的統一行政組織管理,番區則保持原有文化與生態樣式。農耕民不許擅自向番區拓殖,番民也不許越界到平原農耕區游獵,更不許殺掠行為的發生。同時對番民的招撫與教化工作同步進行,行政組織伴隨著這個工作逐步擴展,雙方的分界線也在這個過程中逐漸變化、消弭。接受招撫與教化的為熟番,不接受者為生番。其指導思想則為“番民即吾民也”。事實上是一種效率雖低但卻極具人文精神和對弱勢群體關懷的做法。

但是,伴隨著西力東漸,尤其是第二次鴉片戰爭后臺灣的開港,商業地區的吸引力大增,形成新的移民潮,對內地番區的開發工作遂陷入停滯。但失事船只的出事地點卻往往發生在番區,相應的,難民遭遇生番劫殺的問題就成為清王朝的一個頭疼的涉外問題。從而形成了問題的焦點所在。

根據日方及日方保存的琉球官方記錄,在1871年的11月30日(明治四年十月十八日),琉球宮古島民的兩艘進貢船,從那霸出發駛往中國。不幸中途遇上臺風,一艘幸還,一艘吹到臺灣西南海岸高山族牡丹社的八遙灣。難民69人上岸時3人溺水身亡,實際上岸人數是66人。當時眾人完全不知道該怎么走,很快他們遇到了兩個顯然不是原住民的中國人,這兩個人打著手勢告訴眾人,在西面有大耳朵的生番,“會砍人頭”,只能向南走。起初,眾人相信了這兩個人,一起南行,可是因為途中這兩個人搶奪眾人的財物,又說路途遙遠,今晚只能在洞窟中過夜,眾人產生懷疑,推托洞窟太小,不能入內。兩人大怒曰:“如果不聽我們的,就什么都不管。”(見日本駐琉球官員報告書)眾人遂認定這兩個人是匪人,決定改向西走。這一走就很不幸地在明治四年十一月七日早晨誤入了高士猾社地盤。當他們看見前方果然出現“大耳朵”生番時,再想跑已經來不及了。很快他們就被該社的生番劫掠一空,衣服也被剝光,人則被拘禁并被問訊是哪國人,以便于番民以之與所屬國或臺灣官府做個交換買賣。不料因為語言不通,也可能是其他原因,反正問了半天也沒問出頭緒,于是番民便認為這幫人是無國之人,恐怕沒什么價值,就讓他們原地呆著哪兒也不許去,以等待進一步發落。但受難者聽不懂意思,加之心理恐懼,便在十一月八日早晨逃跑至雙溪口,旋即遭到追殺,一場屠戮之后僅12人幸存。其中11人被保力莊楊友旺父子所救,次日另一人也被楊以酒肉換回。

這些幸存者在楊家居住了四十余日,受到相當禮遇。據前引《琉球官員報告書》所稱:

停留期間,每日三餐,有蔬菜、咸菜、醬油等。有時也將山芋放在米中一起燒飯。經常有近鄰設宴請吃雞豬酒肴,酒為支那老酒或燒酒之類。

最后,幸存者們在楊的長子楊阿才(一說女婿)的陪同下,于十二月二十二日出發,陸行三里登舟,行五六里水路,又陸行,夜半三更投宿到送行者的熟人家中,停留兩日。二十五日,改由投宿處主人作向導,繼續前進,途中每人得到棉衣一件——當然,又是不要錢的。最終,幸存者在二十九日被送到臺灣府,再轉送福州的琉球館。根據清廷的官方記錄,這些難民在居住期間按照“每人日給米一升,鹽菜、銀六厘”的標準款待,“回國之日,另給行糧一個月,照例加賞物件,折價給領于存公銀內動支,一并造冊報銷”。如此這般之后,這些難民于明治五年六月二日回到琉球,繼而前往那霸。在交通非常不便的當時,他們回到那霸的時間已經是明治五年的六月七日了。

這次惹禍的生番是高士猾社,但何以后來歷史書中卻以“牡丹社事件”流傳至今呢?原因就出在當時牡丹社最強,而漂流民的登陸地點正好位于該社的勢力范圍內,故而很易于被當成事件主角。而事發當時,有一位叫劉天保的漢人在場,正好當時有一位他所認識的牡丹社番民前來貿易,劉到臺不久,還不能熟練辨別各社番民,便誤以為殺人的番民也是牡丹社成員,并據此告訴了楊友旺。后來救助漂流民的楊氏父子又看到現地有很多牡丹社成員出沒(其實是聞訊趕來搜尋殘余物品的),于是便進一步被誤記成牡丹生番殺人。更有意思的是,楊將交換人質的酒肉給了這些牡丹社生番,而這些生番也果然帶來了楊要救助的人,于是更加深了楊的認識。再后來,日軍登陸,很多番社望風而降,唯有牡丹社、高士猾社與爾奈社頑強抵抗,由于其中牡丹社實力最強,所以承擔了主要作戰任務,這就使日軍愈發認定:如果不是殺人心虛,何至如此?也才有了歷史中眾口一詞的所謂“牡丹社事件”,其實應該稱為“高士猾社事件”才對。

此外,同樣是在1871年12月11日,琉球八重山島民的兩艘進貢船,同樣從那霸出發駛往中國。同樣中途不幸遇暴風。一艘下落不明,一艘于12月28日漂到臺灣,這次45名幸存者及時受到了鳳山縣衙的保護,但這次事件在日本人當時的記錄中卻被“忽略”了。更有意思的是,到了1873年的3月8日,又有備中小田縣(今岡山縣小田郡笠岡町)的船員佐藤利八等四人遭遇海難,漂流到臺東廳新港支廳成廣粵沿岸番地。這次日本人的遭遇比琉球人幸運得多,雖被劫掠,但被一名路過的漢人救助,保住了性命。隨后被送到臺灣府,并于7月20日抵達上海日本領事館,隨后平安回到家中。

可是,在后來很多日本人寫的歷史中,卻把這四個活人都算成了烈士。更主要的,日本政府不僅要控制臺灣,而且要在臺灣問題上連帶解決琉球的歸屬問題,雖說琉球長期雙向進貢,變成了一塊“兩屬”之地,但仍很難說是日本的一部分。可日本卻堅持稱琉球在其主權范圍之內,再進一步將兩次海難混淆,聲稱被害者是“日本國民”,如明治天皇在任命征臺總指揮的詔書中就使用了“向暴殺我國人者問罪”的文字。于是,高士猾生番社誤殺琉球漂流民事件,就變成了牡丹社生番殘殺日本國民事件了!

不過在當初,由于交通、通訊的不便捷,日本人是直到對臺灣發起遠征前夕,才獲知第二次海難事件的。而最初,日本人是只知道琉球漂流民事件。但是,這已經足以讓一些早已枕戈待旦的日本武士興奮不已了。

(選自《李鴻章時代1870—1895》/王鼎杰 著/當代中國出版社/2013年5月版)