城鄉義務教育教師配置現狀的調查分析與流動機制構建

袁君

摘 要:由于我國特定的國情,各地區的經濟、文化發展水平存在明顯的差距,在教師資源配置的問題上一直存在嚴重的發展不均衡的現狀,主要表現為優秀教師從貧困地區流向發達地區、從普通學校流向重點學校,出現了教育領域的“馬太效應”。以安徽省淮南市田家庵區的城鄉教師為調查對象,分析當地城鄉義務教育教師分配的現狀和問題,并結合目前我國城鄉教師合理流動機制的發展情況進行分析,給出相應的建議。

關鍵詞:城鄉義務教育;教師流動機制;資源配置

中圖分類號:G645 文獻標志碼:A 文章編號:1002-2589(2013)21-0339-02

師資均衡配置是實現義務教育均衡發展的一個重要前提。“教師作為教育事業的第一資源,在促進教育的可持續發展、實施科教興國戰略中處于關鍵地位。”[1]在黨的十八大報告中,胡錦濤同志也明確指出要“均衡發展義務教育,大力促進教育公平,合理配置教育資源,重點向農村、邊遠、貧困、民族地區傾斜,加強教師隊伍建設”。

為了解城鄉義務教育教師分配的實際情況,筆者深入到安徽省淮南市田家庵區所轄的所有城鄉初中和小學進行調查,并結合田家庵區教育局、統計局的相關統計資料,進行了分析。

一、調查結果和數據分析

田家庵區是淮南市的行政中心區,共有人口45萬人,管轄包括舜耕鎮、安成鎮、曹庵鎮、史院鄉、三和鄉、公園街道、泉山街道、龍泉街道、洞山街道、朝陽街道、淮濱街道、國慶街道、新淮街道、田東街道9個街道、3個鎮、2個鄉。大中專院校30余所,包括一個一本院校安徽理工大學,一個二本院校淮南師范學院,中小學、幼兒園120多所。

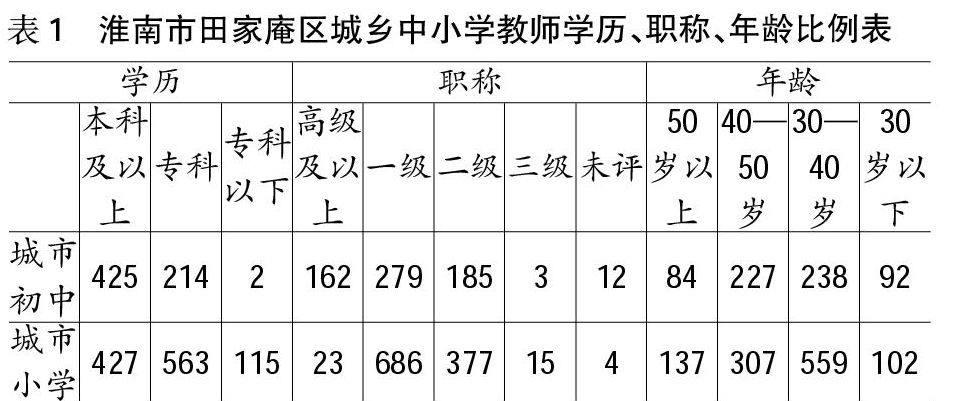

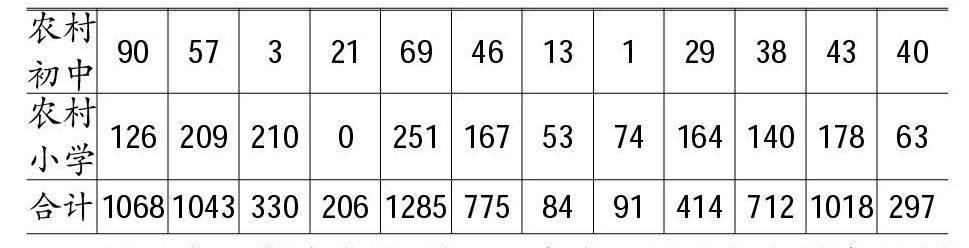

通過表1統計分析可知,田家庵區城鄉義務教育教師的師資配置呈現明顯的不均衡狀況:

在教師學歷分布這一方面,城市中小學教師中本科及以上、專科、專科以下學歷的教師總人數的百分比依次為48.8%、44.5%、6.7%,呈現較為平均的分布狀態,且高學歷的教師人數偏多。而在農村,三種學歷對應的教師比例依次為31.1%、57.3%、30.6%,農村中小學的教師達到本科學歷的人數不到總人數的三分之一。從教師職稱的統計數據可以看出城鄉教師的差距也比較明顯。在城市中小學中,獲得高級及以上職稱的教師占總人數的11%,獲得一級和二級職稱的教師人數比例分別為55.3%和32.2%,而獲得三級職稱和未評職稱的教師之和所占總人數的比例不足2%。在農村,擁有高級及以上職稱的教師只有3%,和城市相比低了近8個百分比,差距較大。三級職稱和未評職稱的教師比例分別占到了9.5%和10.8%。這一現狀表明,在教師學歷和職稱的結構分布方面,城市和農村各自的比例存在一定差距,城鄉中小學之間分布不均衡這一問題較為明顯。

從表中教師年齡分布的調查情況中可以看出,在城市中小學中,50歲以上的教師人數較少,占總人數的12.7%,30-50歲的教師人數所占比例最高,達到76.2%,30歲以下教師比例也不高,只有11.1%,教師年齡分布呈現“中間大,兩邊小”的現況;而在農村,各年齡段的中小學教師人數占農村教師總人數的比例分別為27.8%、25.6%、31.8%、14.8%。出現近似“平均分布”的現狀,這從一定程度上表明了農村中小學教師老齡化趨勢比較嚴重,年輕教師和經驗豐富的教師比例較少。

二、促進城鄉義務教育教師合理配置的解決辦法

(一)加強宏觀調控,發揮政府對教育師資配置的作用

第一,城鄉教師流動機制需要強制性的法律保障。2006年頒布的新《義務教育法》中明確規定:“國務院和地方人民政府鼓勵和支持城市學校教師和高等學校畢業生到農村地區、民族地區從事義務教育工作。”“國家鼓勵高等學校畢業生以志愿者的方式到農村地區、民族地區缺乏教師的學校任教。”《教育法》中雖然提到了城鄉教師流動,但是卻沒有以正式制度的形式賦予城鄉教師流動機制法律意義,“鼓勵和支持”這些動詞的運用表明教師流動制度尚未上升到法律層面,缺乏法律的強制性保障,而且多是屬于宣傳鼓勵的性質,還不是穩定的正式制度。雖然我國有很多學者研究提出了一些城鄉教師交流制度的想法和框架,但是沒有法律的保證實施,我國的教師流動機制永遠都只能停滯于起始階段,無法有效實現城鄉教師合理流動。在這種情況下,各級地方政府更應發揮其主導作用,積極貫徹國家提出的相關政策法規。

第二,政府應保證教師流動工作相關制度的健全與落實。我國城鄉教師在工資收入上的巨大差距已經成為影響和制約我國城鄉教師合理流動的重要因素。根據《國家教育督導報告》的調查顯示,全國農村中小學教職工平均年收入占城市教職工收入的比例一直低于70%,且大部分省市的教職工收入差距呈現逐年擴大的趨勢。報告中還顯示,有近50%的農村教師反映并沒有按時或足額地領到工資補貼。我國城鄉教師收入差距擴大的現象表明,在健全教師工資制度這一工作上,政府并沒有完全、有效地發揮其應有的作用。

由于不同地區學校之間的收入、待遇等都存在較大的差異,所以實行城鄉教師“同工同酬”,并給予流動教師相應的補貼和獎勵,建立流動教師利益補償機制是解決這一問題的關鍵點。

在制定補償津貼和獎勵政策方面,政府不僅應該保證按規定嚴格執行,而且要根據不同學校的具體情況,靈活調整。對于部分權力下放情況,應建立“一把手”負責制度,對工作不力者,要追究相關主要負責人的責任。另外,教師的社會保障制度也需政府保證實施。無論在城市還是農村,教師的醫療保險、養老保險、失業保險以及住房公積金均應納入到社會保障的范圍之內,降低城鄉教師流動的風險,為城鄉教師合理流動提供較為有力的保障。

第三,流動教師的檢查考評工作也應落實到位。對于每年流動教師的檢查和考核工作,政府相關機構應盡到監督之責。各級別的教育主管部門應加強對流動教師工作的績效考評,對于從城市到農村任教的教師以及從農村到城市里任教的教師,應該分別建立有一定差異的考核方案,以保證考核成績的公平、公正。對教師進行考核評估,可以充分提高教師的工作積極性并且最大限度地發揮教師流動工作的效益。

(二)學校應為城鄉教師合理流動提供良好的工作交流平臺

第一,學校應為城鄉教師流動工作創造優質環境。對于條件允許的地區可以在兩所或幾所學校之間建立“手拉手”幫扶政策,在城市中學與該區所轄的農村中學之間建立一對一的關系,同一名教師不應在一所學校從教若干年,讓優秀骨干教師既能在城市任教,也能到農村、鄉鎮教書,與所在學校的教師互相交流經驗。教師交流的方式方法可以根據學校的具體情況設定,適時改變,靈活運作,學校之間的溝通也會更加直接和便利。教師合理、有序、定期的輪換交流,必定有利于教育資源的合理配置,也能在一定程度上促進義務教育公平的實現。

第二,學校應努力縮小城鄉教師“理論收入”和“實際收入”之間的差距。目前很多中小學存在著“輔導熱”的現象,教師在課堂上講授的知識少之又少,或者不進行總結提煉,僅僅只是照本宣科,而讓學生在課余時間參加老師開設的課外輔導班,以獲取額外收入,致使“實際收入”遠高于“理論收入”。這種現象有愈演愈烈之勢。額外的輔導訓練不僅增加了學生家長的經濟負擔,同時占用了學生的課余時間,對于學生在義務教育時期的全面發展造成了不利的影響。許多學校對于這一問題,并沒有給予應有的重視,甚至在某些重點學校,為留住優秀教師,讓教師開設輔導班已成為學校默許的行為。

“輔導熱”現象雖然主要存在城市中小學,但也說明了另外一個問題。城鄉教師收入差距還體現在隱形收入上,城市教師在節日收到的禮物、禮金以及給學生進行小范圍的課外輔導所獲得的收入相當可觀。據相關調查顯示:城市中小學教師存在隱形收入的比例達到62%,比農村中小學教師存在隱形收入的比例高出了近50%[2]。即使在中小學已經普遍實行了績效工資制,城鄉教師實行“同工同酬”的政策,甚至對農村教師進行一定補貼,但鑒于以上原因,城市教師也不會樂于放棄潛在的隱形收入。因此,城市中小學應嚴格按照教育部頒發的有關課程標準和課程計劃開課,禁止開設形形色色的輔導班,這不僅是縮小校際教師收入差距、促進教師合理配置的需要,也是促進學生全面發展、實施素質教育的需要,更是端正教師學風、清理教育腐敗、促進教育公平和均衡發展的需要。

參考文獻:

[1]韓延明,李春橋.教師資源配置的線性模式與改造[J].教育與經濟,1997,(1):16.

[2]鄧濤,孔凡琴.關于推進基礎教育師資配置均衡化的思考[J].中國教育學刊,2007,(9):34-37.

[3]國家教育發展研究中心.中國教育政策年度分析報告:2009年中國教育綠皮書[M]北京:教育科學出版社,2009:42.