沙漠變綠洲 封禁移民是關鍵

胡三

新疆吉木薩爾縣是唐北庭都護府所在地,亦有北庭之稱,是北疆重要的軍事、政治、文化中心也是“絲綢之路”的北道,具有悠久的歷史,厚重的文化底蘊。這些年來,吉木薩爾各族人民在北庭這片熱土上,用勤勞和汗水澆灌出了一片片的綠地,使昔日的荒漠變成了綠洲,北庭大地處處顯現出綠色昂然,生機勃勃的景象。

吉木薩爾縣位于天山北麓東端,準噶爾盆地東南緣,西距首府烏魯木齊市160公里。轄5鄉4鎮,總人口13.2萬人,少數民族占29%。總面積8848平方公里,縣境北部是準噶爾盆地古爾班通古特沙漠的一部分,約4713.3平方公里,占全縣總面積的58%。林業用地面積383.2萬畝,有可利用水資源儲量4.5億立方米。主要沙漠植被有梭梭、紅柳、沙拐棗、堿蒿等,是沙區防風阻沙的重要天然屏障。

歷屆吉木薩爾縣黨委、政府十分重視生態建設工作,特別是自上世紀90年代以來,以國家實施西部大開發戰略為契機,以林業生態工程為依托,以建設 “九縱三橫”林業和產業體系為目標,構筑荒漠、綠洲(農田)、丘陵山區三道生態屏障,取得了初步成效,對準噶爾盆地南緣生態治理具有重要示范意義。

林業生態建設取得成效

新世紀以來,吉木薩爾縣委、縣人民政府高度重視生態建設,認真貫徹落實黨的各項林業方針政策,依據“發展現代林業,建設生態文明,促進科學發展”的總體要求,堅持“大干林業,干大林業”工作方針,按照“突出一個中心,抓好九個鄉鎮,實施三橫九縱”的林業發展思路,不斷推進以防沙治沙荒漠治理為主的林業生態體系建設,全力打造具有區域特色的林業產業體系和內涵豐富的林業生態文化體系建設,依靠“科技興林、依法治林、人才強林”,生態建設取得明顯成效。

(一)生態環境明顯改善

一是森林覆蓋率和蓄積量增長迅速。三年來,吉木薩爾縣以林業項目為依托,先后實施三北防護林工程、退耕還林工程、重點公益林營造項目、荒漠林管護項目、荒漠林鼠害防治等項目,累計完成造林面積60.8萬畝,比三年前的21.9萬畝新增38.9萬畝。其中:“三北”防護林工程建設9.6萬畝,退耕還林工程24.3萬畝(包括退耕地4.8萬畝,荒山荒坡造林19.5萬畝),新增防護林項目6萬畝,其它造林5.9萬畝,飛播造林15萬畝;封育20萬畝,人工接種大蕓9萬畝,重點公益林管護72萬畝,育苗1.6萬畝。義務植樹工作深入開展,累計義務植樹360萬株。經過不懈努力,全縣森林覆蓋率提高到10.6%,縣城綠地率達30.6%,綠化覆蓋率達36.3%以上。局部生態環境有了明顯改善,逐步構筑起相對穩定的綠洲生態安全體系,保持水土、抵御風沙等自然災害的能力明顯提高。

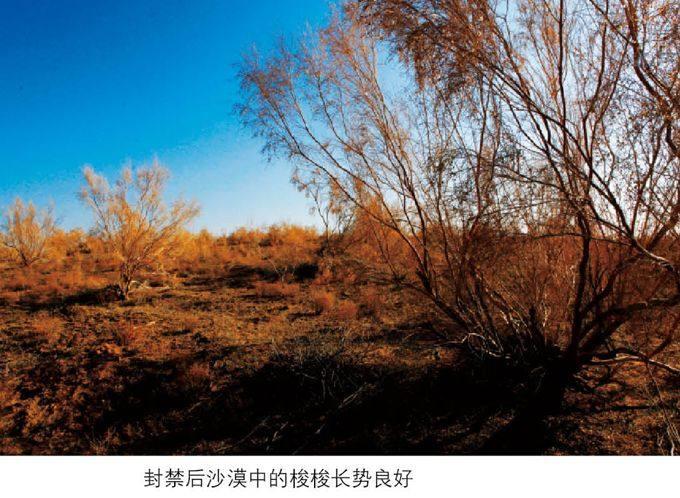

二是全面禁牧有效阻止沙化面積擴大。前些年,由于吉木薩爾地處古爾班通古特大沙漠邊緣,大部分地區土地干旱、風沙大,再加上缺乏水源,沙化治理不容樂觀,林業建設舉步維艱。特別是面臨土地沙化嚴重,沙漠植被遭破壞,導致沙漠化南移,威脅到沙漠邊緣的三臺、慶陽湖鄉、老臺鄉、北庭鎮的農牧業生產,尤其是老臺鄉阿克其、慶陽湖的西地等村已受到沙漠的吞侵威脅,個別地區刮風就起土、大風見沙塵,制約了農牧業生產的發展,影響到了農牧民的收入。吉木薩爾縣增加投入力度,加快封育保護和人工林造林栽植梭梭輔助植被恢復的步伐,采取自然恢復、輪封、封沙禁牧等措施,有效地提高了植被覆蓋度。全縣牧民2199戶,已定居1359戶。其中北部沙漠牧民冬窩子127戶,實行全面封沙禁牧政策后,相繼落實護林員管護、牧民搬遷等配套措施,經過幾年努力,北部沙漠冬窩子牧民全部定居,實現全面禁牧,保護了沙漠植被使部分流動沙丘逐步演變為半流動沙丘,有效阻止了沙化面積擴大。

(二)林果業發展帶動農民增收致富

吉木薩爾縣結合實際加快特色林業產業體系建設。立足沙區資源優勢,以市場為導向,進一步優化產業結構,重點扶持發展五大產業,加快以黑加侖、大果沙棘、海棠果、杏等為主的特色林果基地建設規模,積極推行林業標準化生產,提升基地建設綜合水平。目前全縣林果種植面積8萬畝,掛果面積1.6萬畝,林果總產量達1.17萬噸,產值3930萬元。積極發展沙生產業,利用現有荒漠資源和縣博林公司人工接種肉蓯蓉的技術專利,人工接種肉蓯蓉9萬畝,其中產生經濟效益的有9千畝,有2家本地企業開發肉蓯蓉酒等產品,成為沙產業發展新的經濟增長點,為促進沙生產業逐步發展奠定了基礎。山區大有鄉張弓圓鮮食杏遠近聞名,個大、色鮮、味濃(酸甜度)每個賣到1元錢,僅此一項他家就收入3000?5000元;泉子街鎮的石河子村多年栽植陸地草莓,或蘋果間種草莓增加農民收入;還有樓莊子村村民孫金山承包荒山栽種楊樹、海棠800多畝,年收入5000多元;山區大有鄉下菜園子村村民王吉生、下黑灣村村民岳明等都承包荒山、荒坡800多畝,種植蘋果、楊樹等,成為典型的林業專業示范戶,他們種樹改造荒山、荒坡,使昔日的荒山、荒坡變成綠山綠坡,改變了山區面貌。山區農民在結合山區特點間種草莓、蔬菜、高淀土豆,在綠化改造的林間放養土雞,借助林業發展家庭養殖業從而達到經濟、生態,社會效益的“一舉多得”,為山區農牧民快速致富創造了一條新路子。

(三)生態保護意識明顯提高

生態好轉、產業發展,農牧民在生態建設中得到好處,亂砍濫伐林木、亂捕濫獵野生動物、隨意采挖野生植物等行為基本杜絕,護綠愛綠和參與防沙治沙成為大家自覺行動,生態意識明顯提高。

主要作法和經驗

(一)領導重視,全民參與

吉木薩爾縣委、縣政府把防沙治沙工作列入全縣經濟發展的重要地位和議事日程,歷屆縣委、縣政府始終把防沙治沙作為改善全縣生存環境,實現脫貧致富的一項重要工作常抓不懈。緊緊圍繞“生態立縣”的發展戰略,從實際出發,本著因地制宜,科學規劃,突出重點,綜合治理的原則,不斷加大工作力度,創新工作方法,采取工程措施和生物措施相結合,政府推動和群眾治沙相結合,國家扶持和群眾自籌相結合,大力開展治沙造林,全力改善區域生態環境,優化農業生產條件,堅持治理與保護并重,封、造、管、護并舉,使治沙工作取得突破性進展。特別是全民參與在卡拉麥里沙漠腹地展開了人工種植修復植被的工程。在每年的春季和深秋第一場雪后,鄉鎮農牧民開著拖拉機組織到160公里外的沙漠栽種紅柳、梭梭苗木;大家自帶干糧和開水,吃在勞動場地、干在沙漠腹地。三年累積在沙漠腹地栽種紅柳、梭梭等耐寒、耐風沙植物28萬畝,成活率在60?70%以上,有效地修復了沙漠植被,為沙漠增添綠色。

(二)因地制宜,合理布局,綜合治理

為有效提高防沙治沙綜合治理成效,結合大力保護林草植被,喬灌草合理配置,小流域治理等綜合措施,盡快遏制沙化土地的擴展,緩解沙塵暴危害,改善區域生態壞境。吉木薩爾縣在布局上以“縣城為中心,實施三橫九縱”為主線,加快構建吉木薩爾縣林業生態防護體系。在南部山區以封山育林為主,注重小流域治理,有效改善水土流失;在綠洲內部以縣城綠化、農田、道路、居民點等綠化為主,營造綠洲內部防護體系;在綠洲外圍西北部的戈壁荒漠區,營建以防風固沙為主的防護林帶;在北部荒漠前沿,采取喬、灌、草相結合的綜合防護模式,通過人工栽種梭梭等沙生植被,加快植被恢復力度,全縣先后6次深入沙漠腹地,利用雨水降臨、土壤墑情好的時候,逐步完成治沙造林28萬畝,當年成活率達到30%以上,并通過逐年補植,目前成活率已達60%以上。從2008年起,吉木薩爾縣在沙漠前沿實施北部沙漠鎖邊工程,營造西起老臺鄉西地村以北、東到二工鄉以北長60公里、寬500米的防風固沙基干林,成為全縣治沙的亮點,使區域風沙危害得到有效治理,沙區生態狀況有了明顯改善。

(三)封沙禁牧,生態移民

為有效保護防沙治沙成果,吉木薩爾縣增加財政投入力度,封沙禁牧加快封育保護和人工林造林栽植梭梭輔助植被恢復的步伐,采取自然恢復、輪封、封沙禁牧等措施,有效地提高了植被覆蓋度。全縣牧民2199戶,已定居1359戶。其中北部沙漠牧民冬窩子127戶,實行全面封沙禁牧政策后,相繼落實護林員管護、牧民搬遷等配套措施,經過多年努力,目前北部沙漠冬窩子牧民全部定居,實現全面禁牧,使部分流動沙丘逐步演變為半流動沙丘,有效阻止了沙化面積擴大。牧民賽力克深有體會的說:“我們以前住在距離鄉鎮很遠的沙漠邊緣,生活情況很不方便,水、電都沒有。養的牛品種也不好,牛奶也賣不出去,到沙漠放牧風沙也很大,也破壞了植被和生態壞境。聽說政府有多種優惠政策,讓牧民定居,我了解了之后覺得是好事,我們一家搬上來定居了。”定居后的賽力克選擇了好的牛羊品種,通過幾年的發展牛羊已達到125頭,牛奶也能賣出去了,收入也增加了,全家的日子過芝麻開花節節高,一天天的變好了。優惠政策調動了牧民搬遷定居的積極性,僅老臺鄉阿克托別村就搬遷定居牧民230戶。定居在吉木薩爾縣城西部石場溝的牧民結合哈薩克飲食傳統,開設了牧民“商貿一條街”,發展風味特色飲食服務,依托烏奇公路走上了富裕之路,成為牧民定居的示范村。

(四)重視科技,示范推廣

吉木薩爾縣在綠化建設和防沙治沙工作中依靠科技,科學防治。特別是在樹種選擇、治理模式、技術配套上下功夫。在生產實踐中成功積累總結了節水灌溉基干防護林模式、封沙育林育草模式、人工接種肉蓯蓉沙產業模式、機械沙障治沙模式以及抗旱造林技術的推廣應用,起到良好效果。特別是2009年開始,縣林業部門與氣象局聯合在北部沙漠設立人工降雨監測點,成功實施人工降雨技術措施,經人工降雨作業影響前后數據對比科學分析后得出結論,同一站點經過人工增雨作業影響的降水量比未影響的增加降水量35%,如果考慮自然降水的其它因素外人工增雨的作業效果為30%左右。此項技術為有效提高沙漠治理成效提供了強有力的新技術支撐,增加了治沙的科技含量,提高了治沙綜合防治水平。

(五)加強宣傳,提高意識

吉木薩爾縣建立了防沙治沙宣傳工作長效機制,針對防沙治沙在西部大開發戰略中的重大意義、法律法規、沙塵暴災害預防常識、經驗典型等內容,采取專題片、宣傳車、標語、電視廣播等宣傳形式,動員全社會力量,積極參與到防沙治沙活動中。近五年制作防沙治沙專題片6部,出動宣傳車40多次、張貼宣傳標語300余條、電視廣播在不同時段滾動播出宣傳信息120余次。

存在問題

經過多年的艱苦奮斗,盡管吉木薩爾縣生態建設取得了初步成效,但是林業建設中還存在一些問題。

(一)生態系統十分脆弱

吉木薩爾縣位于古爾班通古特沙漠南緣,因干旱缺水等因素,林木成活率不高,植被恢復難度大,人工治理成本高。現有的人工植被群落雖然在短期內對降低風速和消抵風動能發揮了較好的作用,但是,與天然植被群落相比,其物種組成單一,群落的穩定性低,其維持、繁衍和保持植物多樣性的能力差,生態系統極為脆弱。

(二)生態保護和建設任務艱巨

近幾年,吉木薩爾縣綠洲及沙漠邊緣的生態環境得到明顯改善,植被管護任務越來越重。據統計,該縣有72萬畝荒漠林列入國家重點公益林,納入中央財政森林生態效益補償范圍,還有217萬畝荒漠植被亟需保護。

(三)林業產業發展處于較低水平

當前,林業產業體系建設還不完善,林業產業化發展還處在較低層面,科技含量不高,林果深加工及貯藏、保鮮、包裝等后續產業發展滯后,林業經濟在農村經濟中比例偏低。另外,林區道路、水電和鄉鎮林業站基礎設施建設情況滯后,制約了林業產業發展。

(四)定居牧民生活需要改善

吉木薩爾縣雖然通過實施禁牧和生態移民的形式使流動牧民實現了定居,但如何使他們“遷得出、穩得住、能致富”仍然是一個需要長期解決的問題。如果稍有不慎,一部分牧民就可能重新進入封禁區進行放牧,過上原來的生活,對生態保護極為不利。

幾點建議

(一)加大生態治理投入力度

受自然環境的制約,新疆地區造林成本高,管護難度大。以吉木薩爾縣網格沙障無灌溉造林模式測算,每畝投入成本需1000元;特色經濟林種植需配套高效節水灌溉技術,營造成本每畝2000元。建議國家在資金和任務給予傾斜,加大投入力度,提高投資標準,用于防沙治沙、農田防護林建設、退耕還林工程后續管理和產業發展。

(二)將現有荒漠植被全部納入生態補償范圍

沙區自然條件惡劣,生態系統十分脆弱,往往是荒漠植被蓋度越低,生態功能越強,且表現為破壞容易、恢復難。因此,不論荒漠植被蓋度大小,建議將全部荒漠植被納入生態補償范圍,予以全面保護。同時,建議國家加大轉移支付力度,最大限度地解決搬遷農牧民的后顧之憂,確保生態不再破壞。

(三)積極引導林沙產業發展,調整產業結構

吉木薩爾縣在林沙產業發展方面具有獨特的資源優勢,肉蓯蓉、鎖陽等沙漠產業雖處于建設初期,但前景極為廣闊。建議國家在資金補助,稅收優惠,信貸支持等方面給予支持,積極引導產業發展。

(四)加強林業科技支撐力度

吉木薩爾縣林業科技水平總體較低,建議國家在技術模式、種苗基地建設、特色林果產業發展、有害生物防治、森林防火等方面給予支持。可以考慮建立林業和防沙治沙科技示范園,通過引進優良樹種和先進栽培技術等,在試驗示范的基礎上予以推廣。