阿拉善的綠色變遷

張志國

因為沙塵暴,北京人知道了一個地方:內蒙古西部的阿拉善。1993年的一場沙塵暴,將世界的目光聚焦到“沙塵暴之源”阿拉善。近10多年來,阿拉善沙塵暴一直備受各方矚目,只要沙塵一起,人們就會想到阿拉善。

然而這10多年,也是阿拉善防沙治沙保護生態屏障的攻堅階段,荒漠化草場得到休養生息,植被迅速恢復,沙塵暴之源惡劣的生態大幅好轉,阿拉善正在逐步淡出沙塵暴發源地行列。

據權威部門監測數據顯示,阿拉善盟沙漠化年擴展速度已由5年前的1000平方公里減緩到目前的353平方公里,較之過去減緩了64.7%;沙塵暴由2001年發生27次遞減到目前每年的3到4次;全盟森林覆蓋率由10年前的2.9%提高到現在的4.1%,禁牧區植被覆蓋度由禁牧前的5%—15%提高到現在的20%以上。

近些年來,在國家有關部門的高度重視、社會各界的共同努力下,阿拉善大地又發生了翻天覆地的綠色變遷。

淪為沙塵暴源頭

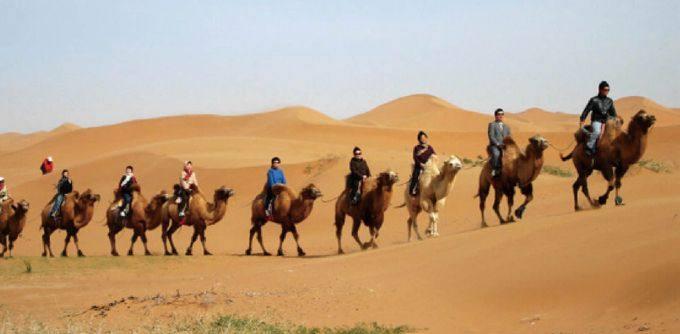

阿拉善盟地處內蒙古最西部,面積為27萬平方公里,年降雨量在40毫米至200毫米之間,蒸發量卻在3500毫米以上,屬于干旱荒漠地區。這里沙漠戈壁多,植被極為稀少,巴丹吉林、騰格里、烏蘭布和三大沙漠橫貫全境。

阿拉善盟因肥美的阿拉善草原而得名。當地有一首古老的民歌,描繪了一個令人神往的阿拉善,“高高的阿拉善臺地,海子似珠,戈壁如玉,這便是故鄉閃光的身影……”清朝時,阿拉善草原還被欽定為皇家牧馬場,足見其生態環境之好。

然而,從清朝沒落到現在僅100年時間,阿拉善27萬平方公里的土地卻早已面目全非。沙漠戈壁代替了曾被植物覆蓋的土地,橫貫全境的巴丹吉林、烏蘭布和、騰格里三大沙漠因土壤荒漠化而連成一片,擴張為中國第二、世界第四的阿拉善沙漠。更為嚴重的是,阿拉善沙漠化土地正以每年增加1000平方公里的速度擴展。“阿拉善沙塵暴”作為整個亞洲沙塵暴策源地之一,自1993年開始,也升級為一個專有名詞,頻繁出現在相關領域。

狂風每年從阿拉善裸露的土地上卷走千萬噸沙土,拋向別處;2000年春,北京9次沙塵暴中有8次源起阿拉善。阿拉善儼然成為我國最大的沙塵暴策源地,有專家甚至公開表示,若任阿拉善生態環境繼續惡化,100年后,北京城將完全被沙子淹沒。

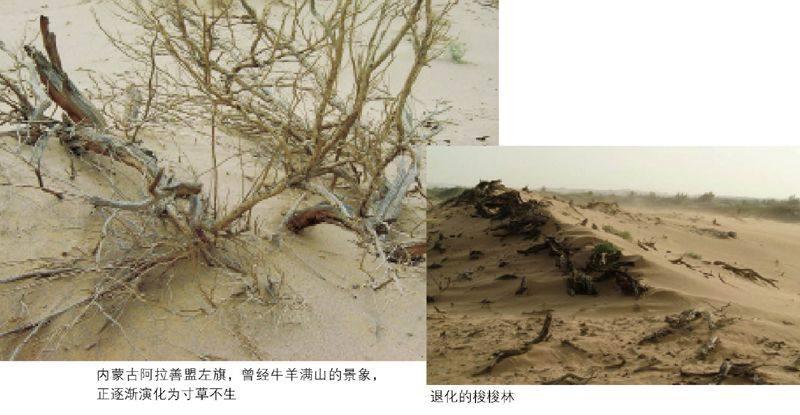

過去的阿拉善,“風吹草低見牛羊”的景象隨處可見。但是隨著多年的墾荒和草場退化,這里的土地日漸失去綠色。生態環境惡化與人口增加有直接關系。新中國成立初期,阿拉善盟只有4萬多人,現在增加到18萬人。人多了,對草場的需求大了,對環境的破壞程度也更大了。與此同時,嚴重缺水也使得地表水系多年斷流,綠洲面積逐年縮小。

“阿拉善沙塵暴”成為一個名詞始于1993年。從那時起,每年的狂風就像一頭發怒的雄獅,從阿拉善裸露、干旱的土地卷起上千萬噸的沙土拋撒向華夏大地。據有關部門統計,1993年以后,阿拉善共發生23次沙塵暴,已成為我國最大的沙塵暴源頭地之一。

人退帶動沙退

阿拉善1980年建盟后,特別是進入21世紀,盟委、行署把生態建設擺在了突出位置,提出了以“適度收縮、相對集中”為核心的“轉移發展戰略”,并確立了“保護就是最大的建設”、“人退帶動沙退”的發展思路,大力實施退牧還林還草政策。

從1999年起,阿拉善盟先后從賀蘭山遷出牧民856戶、3520人,退出牲畜23萬頭(只),使賀蘭山徹底實現了退牧還林還草,并使賀蘭山保護區面積擴大到133萬畝。

據在賀蘭山管理局從事科研調查工作的蘇云介紹,如今賀蘭山的森林覆蓋率已由31.6%增加到42.96%,植被蓋度由50%增加到80%;巖羊種群數量由1萬只增加到近1.5萬只,馬鹿由2000頭增加到6000頭;山間明流由13條增加到23條。賀蘭山正在向著生物多樣化、人與自然和諧相處的良性循環方向發展。

張連生、徐蘭香夫婦原先是阿拉善左旗伊克爾蘇木查漢高勒的牧民,那里地處騰格里沙漠深處,交通不便,生態環境惡劣。2002年,他們一家在政府幫助下搬到了孿井灘移民新村,不但住進了寬敞明亮的磚瓦房,還分到了24畝土地,靠勤勞過上了小康生活。張連生一家只是阿拉善盟成千上萬農牧民生活變化的一個縮影。

建盟30年來,特別是近10多年來,阿拉善盟先后從牧區轉移牧業人口5000多戶、近2萬人,減少了32%的載畜量。以“人退”帶動了“沙退”,阿拉善在牧民遷出區實現荒漠植被大面積保護的同時,也使遷入區農牧民的生活質量得到大幅度提高。

此外,阿拉善盟還大力實施“鎖邊圍城”和“身邊增綠”等工程,營造生態宜居環境,推進生態建設步伐。其中,阿拉善盟林業工作者打破了在年降水量不足200毫米的荒漠地區不能飛播造林的論斷,通過20多年的飛播造林,在騰格里沙漠東南緣建成了一條長250公里、寬3公里至5公里的綠色林帶,創造了“用綠色鎖黃龍”的壯觀景象。截至目前,騰格里沙漠東南緣、烏蘭布和沙漠西南緣,鎖沙、阻沙帶已具雛形,每年治理沙漠面積達100萬畝。與此同時,阿拉善每年還投資1000萬元以上進行城鎮綠化,大力實施“身邊增綠”工程,全盟重點城鎮外圍封閉式防護林帶建設已基本完成。

治沙致富雙贏

如今的阿拉善,生態意識已深入人心,形成了一支企業家和農牧民植樹造林改善生態、遏制沙塵暴的大軍,在昔日的沙海“繡”出了一片片新綠洲。

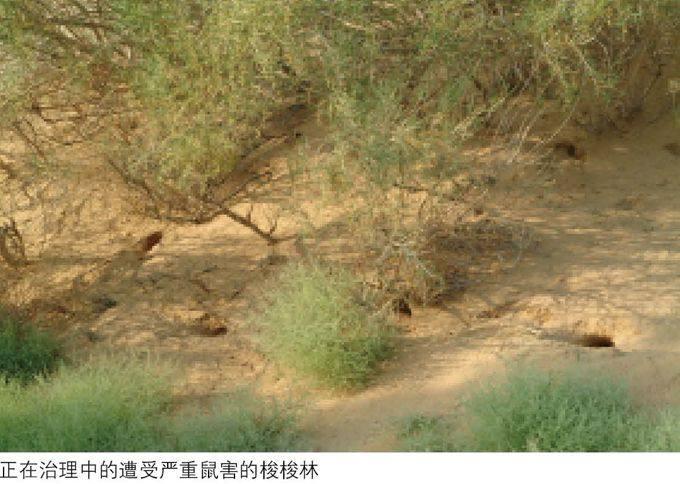

阿拉善牧民還在沙漠里種植經濟作物梭梭,在梭梭根部再嫁接經濟作物肉蓯蓉,成功地探索出一條治沙與致富雙贏的新路子。梭梭具有極強的耐旱性、抗逆性及適應性,有“旱生植物之王”的美稱,是治理荒漠化的首選樹種。梭梭根部寄生的肉蓯蓉有著“沙漠人參”的美譽,具有極高的藥用價值和經濟價值。與人參,鹿茸一起被列為中國“三大補藥”。阿拉善盟也因此被中國野生動植物保護協會授予“中國肉蓯蓉之鄉”

稱號。

2006年,阿拉善左旗巴彥諾爾公蘇木蘇海圖嘎查支部書記沈永財賣掉自家的全部牲畜,在沙漠中種植了梭梭和肉蓯蓉,當年收入達到3萬元。如今他的種植面積已達2000多畝,2009年收入超過24萬元,現在每年都是30萬元。

在沈永財的帶動下,自發種植梭梭和肉蓯蓉在全嘎查悄然興起,現在種植規模在100畝以上的已達10多戶,年戶均收入達3萬多元。

為鼓勵農牧民和企業參與造林治沙,加快阿拉善盟生態建設的步伐,2010年,阿拉善盟出臺鼓勵社會各界力量參與造林治沙優惠政策:今后,凡是在阿拉善盟重點城鎮周邊地區參與造林治沙的集體和個人,造林面積達到或超過500畝以上,經林業部門驗收合格后,每畝林地政府將一次性補助不低于60至100元,其中灌木林不低于60元,喬木林不低于100元。這項政策的實施極大地調動了社會各界植樹造林的積極性,一大批農牧民和企業投身到梭梭蓯蓉產業之中,每年新增梭梭林地近20萬畝。

為做大做強梭梭蓯蓉產業,延伸蓯蓉產業鏈條,增加蓯蓉附加值,真正實現肉蓯蓉產業化發展,阿拉善盟還出臺多項政策,積極培育龍頭企業,先后涌現出阿拉善宏魁蓯蓉集團、巴丹吉林沙產業有限公司等一批從事蓯蓉加工的企業,并開發出蓯蓉禮品、蓯蓉酒、蓯蓉茶、蓯蓉口服液等一系列產品。

近年來,阿拉善盟結合退牧還林還草和實施公益林項目,通過圍封撫育天然梭梭和人工種植梭梭接種肉蓯蓉,大力發展梭梭蓯蓉產業。今年,阿拉善盟把全力推進黃河西岸烏蘭布和沙漠1000平方公里生態綜合治理列入全盟重點建設項目,同時,進一步推動以梭梭肉蓯蓉為主的特色沙產業發展,全力構筑內蒙古西部生態安全屏障。預計到2020年,阿拉善盟人工種植梭梭林將達300萬畝,人工接種蓯蓉將達100萬畝。

內蒙古金沙苑生態工程有限責任公司總經理安恩達自2006年以來投巨資在烏蘭布和沙漠進行產業治沙,靠自有資金累計投入4億多元,目前已種植沙地葡萄1萬畝,種植優良牧草1萬多畝,建起了3000多畝的防風固

沙林。

出生在額濟納旗的嘎布亞圖從部隊轉業后,放棄城里的舒適生活,到荒漠戈壁植樹造林,誓把荒灘變綠洲。在短短6年中,他種植的梭梭、紅柳林面積達2000多畝。

年近50歲的潘玉萍,是沙漠深處烏斯太鎮烏蘭布和巴音敖包嘎查科泊爾灘一位土生土長的牧民,她自籌資金種植的梭梭林達2000多畝。“盡管這幾年俺為種植梭梭林投入了不少資金,可當看到一片片梭梭林茁壯成長時,俺感覺到俺為子孫后代做了件好事。”潘玉萍憨憨地笑著說。

與沙漠打了一輩子交道的吳精忠,從阿拉善盟行署副盟長的位置上退休后,充分發揮自己幾十年積累的豐富的防沙治沙經驗,引入日本民間治沙資金,在賀蘭山南寺西端騰格里沙漠東緣,建起了一個面積5000畝的水電配套噴灌治沙基地。

沙里淘金,草中生財。上世紀80年代,著名科學家錢學森預言,知識密集型的沙草產業將是21世紀在中國出現的第六次產業革命。目前,阿拉善的沙草產業發展正逐漸走上了規范化、規模化、效益化、科技化發展軌道,闊步向精深發展方向邁進。肉蓯蓉、鎖陽、甘草、沙地葡萄、文冠果等特色種植業發展迅速,帶動廣大農牧民增收,實現著生產發展、生活改善、生態恢復、人與自然和諧相處的多贏目標。

據了解,今后一個時期,阿拉善將建立穩定的投入機制,加快建立地方、集體、個人及社會各界聯動互補的多元化投入機制,全面推進沙草產業發展;進一步加大對沙草產業基地建設和龍頭企業的扶持力度,對沙草產業、龍頭企業每年給予融資貼息貸款,并將采取“龍頭企業+合作社+農牧民+基地”的形式輻射和帶動農牧民種植,實現轉移轉產農牧民的產業安置。預計到2015年,阿拉善將初步建立起適合阿拉善不同地域的沙草產業發展模式,使沙產業成為陽光產業、綠色產業、黃金產業。

保護生態環境,重現天堂草原。這不僅是阿拉善人一直不懈追求的奮斗目標,也是內蒙古致力實現的奮斗目標。據國家荒漠化和沙化土地監測結果顯示,到目前,內蒙古五大沙漠周邊重點治理區域沙漠擴展現象得到遏制,重點治理的科爾沁沙地、毛烏素沙地、渾善達克沙地、呼倫貝爾沙地等區域的生態環境明顯改善。

百名企業家 阿拉善治沙

臨近中午,家住中國沙塵暴策源地——內蒙古自治區阿拉善盟的牧民其木格往取暖的火爐里添了幾塊煤,開始做起午飯。

和這里的很多人家一樣,其木格家已經改變過去的生活習慣,燒飯、取暖時不再砍伐一種生長于沙漠的樹種——野生梭梭林。

“現在我們很少砍伐梭梭林了,外面的人都花那么多的金錢、精力治理這里的生態,我們自家人應該更自覺、更努力才行。”其木格說。

這位牧民口中的“外面的人”就是阿拉善SEE生態協會——由一批在中國已有相當成就的企業家組成的民間環保組織。劉曉光、王石、潘石屹、史玉柱、宋軍、汪延、馮侖、王石、任志強、李寧……協會會員包括一批中國國內活躍的企業家。

阿拉善SEE生態協會成立于2004年。發起人北京首創集團總經理劉曉光,與一批企業家于那年的情人節,在沙塵籠罩的北京,決定成立一個環保組織,去沙塵暴的策源地內蒙古阿拉善治沙。作為會員,百余名企業家每人每年捐資10萬元,連續10年。

出資讓當地農牧民代表出去考察學習,打開眼界;引導村民建立自己的公共資源管理機制,讓他們一起商量解決問題的出路;草場上牧雞、梭梭林里種肉蓯蓉,推廣不破壞草場的養殖方法,提高村民收入;普及風電和沼氣等新能源……

2008年,阿拉善盟的科泊爾地區發現世界現存最大的野生梭梭林。這一年,阿拉善SEE生態協會秘書長楊鵬共8次赴阿拉善盟就這片梭梭林保護進行考察。

“我們將與政府有關部門合作,爭取國內外科研技術和保護資金,以科泊爾野生梭梭林保護為起點,最終將阿拉善地區1400萬畝野生梭梭林納入長期目標有效保護范圍。”楊鵬說。

目前,SEE已經就阿拉善盟野生梭梭林保護做出六年規劃,計劃共投入6000萬元。而他們的近期目標是建立烏蘭布和沙漠科泊爾野生梭梭林自然保護區,制定保護行動規劃,通過科研及行動緩解當地野生梭梭林面臨的威脅。

今春人工造林30余萬畝

內蒙古阿拉善盟林業局今年5月20日對外發布消息稱,隨著阿拉善盟春季造林工作接近尾聲,今年該盟人工造林面積首次突破30萬畝,達到31.99萬畝。

阿拉善盟,這個與蒙古國相鄰且擁有中國第二大沙漠的中國盟市,因為被學界定位為東亞、東北亞沙塵暴源頭之一,其治沙工程廣受世人關注。

阿拉善盟林業局造林科科長馬濤告訴記者,該盟的人工造林共分為個人造林、社會造林、集體造林三部分,全部是為了防治荒漠化而種植的“生態林”。

“2013年春季阿拉善盟的人工造林面積達到31.99萬畝,較去年全年增長了8.49萬畝,創造了阿拉善盟人工造林史的新高”。馬濤說。

“阿拉善盟近來來的治沙工作,主要實行‘喬(木)灌(木)草相結合及飛播、封山育林、人工造林等工程的共同實施,人工造林是阿拉善盟治沙工作的重要部分,主要種植的是梭梭林”。阿拉善盟林業局副局長徐世華如是介紹。

今年春天,阿拉善盟大力推行了機械造林力度,該盟阿拉善左旗在諾爾公、宗別立和吉蘭泰共集中連片共種植了9.3萬畝梭梭林,阿拉善右旗在阿拉騰朝格和曼德拉集中連片種植了12萬畝梭梭林。

徐世華說,由于水源和地形等因素的限制,阿拉善盟的一些地區并不適合進行大規模的人工造林,超過30萬畝的人工造林數量對阿拉善盟來說實屬不易。

根據阿拉善盟林業局提供的數據顯示,2007年來的6年間,從當初每年造林8萬畝增長到目前的每年31.99萬畝,阿拉善盟6年內累計人工造林面積已逾100萬畝。

據阿拉善盟林業治沙研究所所長田永偵介紹,人工造林也給阿拉善當地的荒漠化治理帶來了顯著成效。

“實施治沙工程以來,經多方努力,阿拉善盟沙漠化擴展速度逐漸放緩,已由上世紀90年代的1000-1500平方公里/年,減弱到目前的約150-200平方公里/年”。田永偵如是說。