麥場,父親的麥場

吳長海

東風吹過三遍,滿山遍野的麥子就黃了。麥子黃了,離動鐮也就不遠了,父親開始著手清理打麥場。麥場上,往年的麥秸垛還有半間房那么大。舊麥秸用麻袋裝著,運進草棚,給牛做口糧。新麥秸初打下來,麥芒扎嘴,要過段時間牛才肯吃。

麥秸垛清空,雜草連葉帶根除凈,打麥場露出原形。不平的地方,父親用鐵锨鏟兩下。傍晚,父親給板車前后各放一個車兜,用塑料布鋪上兩層,外圍用繩子扎緊。去河里裝水,拉來潑場。比半個足球場略小的麥場,往往需要十多車水,大旱的時候還需多潑兩車。

隔天,父親早早地起來去看麥場,河水滋潤過的場土酥軟,可塑性強。待到黃昏,父親往場上灑些碎麥秸,牽來老牛,套上石磙,壓場。牛拉石磙轉上半個小時,把麥秸掃凈,就露出了平整光滑的場。父親說,場是麥季的主戰場呢。

鄉村的黎明靜悄悄,收麥大戰一觸即發。父親起個大早,把閑置了半年的幾把鐮刀,在凹口很深的磨刀石上磨了又磨。磨鐮不誤割麥工,父親從河東的麥地下手,一個早晨就割了三分地。

母親在家做好飯,喂飽牛,把我們姐弟喚醒,吩咐我們戴上草帽防止毒日頭曬出疹子,穿上厚底鞋防止刺麥茬扎傷了腳。吃完飯,母親給父親打包飯菜,姐姐把凳子、床板放進架車,我牽著牛,全家出動去麥地。

到了麥地,把牛拴在地頭的楝樹上。母親帶著姐姐和我開始割麥。母親是做活的好手,割起麥子如行云流水,左手攬麥,右手揮鐮,嚓嚓嚓嚓,麥子應聲倒地,一去八壟。我只割三壟,還遠遠地落后于母親。姐姐也比我割得快多了,回頭取笑我“沒出息”。我借口刀鈍,換把鐮刀,依然割不快。要命的是,腰酸手麻開始困擾我,我割割停停。母親說:“知道苦了吧,割麥垛垛,累死累活,以后要好好上學啊。”

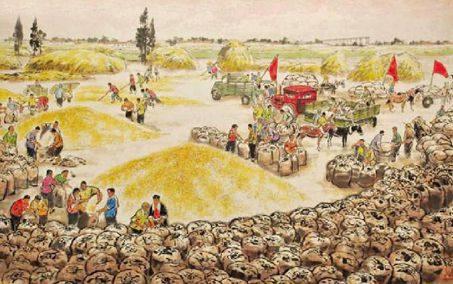

父親狼吞虎咽吃完飯,又揮鐮割倒一片,然后往車上裝麥子。架車把手放在凳子上,車身呈水平狀。父親把麥子一抱抱地摞在車上,車廂裝滿,就把床板橫放在車廂上,用杈子挑起麥子往車上甩。車子裝成圓頂,父親用長繩綁緊扎實,拉到麥場垛起來等著打場。麥地離場較遠,父親一趟趟地趕牛拉麥。家里有近十畝地,父親要拉四五十趟。麥子拉到場,垛成垛,像連綿的山。

地里的麥子割了大半后,開始分工。母親和姐姐繼續征戰麥田,父親和我打響麥場攻堅戰。吃過早飯,父親用杈子在場上攤一層麥子,中午時把滿場麥子翻個身。吃過午飯,父親牽牛去打場。為了加速麥子脫粒,套上石磙后,還要加個半圓形的耢石。父親左手牽牛,右手握鞭,在場里悠閑地轉圈。孩提時,我坐過耢石,驕陽曝曬后的耢石把屁股燙得生疼;碾碎的麥糠輕舞飛揚,弄得我灰頭垢面,像非洲難民。

起場時,父親依然是主角。只有父親把碾壓過的麥秸挑到場邊垛起后,才輪到我施展拳腳,我飛快地用木锨把麥糠和麥粒往場中心聚,然后用笤帚把場掃干凈。這個空當,父親趁機吸會煙,提提神,呆會好揚場。天好的話,父親不急著揚場。往往越臨近天黑,風力越好。父親時常搬個軟床,在場里過夜。借著月光或燈光揚場掃糠,是常有的事。揚場的時候,父親總是微笑著,那微笑讓我感覺父親雖然辛苦,但也很幸福。

次日,父親延續著攤場、翻場、打場、聚場、揚場、掃場的程序,杈子、木锨、木耙、笤帚等農具輪番上陣,忙碌的情形和打仗無異。

在拖拉機、割麥機還沒有進入我家之前,父親每年的收麥戰都要持續一月有余。幾年前,我跳出農門,在城里落戶,可父親不肯離開土地隨我生活,依然年年堅守著他的戰場。