基于提高供電可靠性的配電網自動化系統研究

陳靈根?黃紅荔?鄭國華?鄭艷嬌

摘要:供電可靠性是衡量電網優越性的重要指標,配電自動化的引入對提高電網的安全、可靠及高效運行有著重要作用,但由于配電網網絡結構復雜等特點,目前國內使用的配電自動化系統效果有待提高,著重研究如何通過對現有配網自動化系統的改造以達到提高供電可靠性的目的。

關鍵詞:供電可靠性;配電自動化;網絡結構

作者簡介:陳靈根(1982-),男,福建三明人,泉州電力技能研究院自動化培訓處,講師;黃紅荔(1964-),女,福建泉州人,福建電力職業技術學院電力工程系,副教授。(福建 泉州 362000)

基金項目:本文系福建省教育廳社會科學院項目(項目編號:JA12441)的研究成果。

中圖分類號:TM726 文獻標識碼:A 文章編號:1007-0079(2013)05-0180-02

電力系統可靠性是電力系統規劃和運行的重要內容。統計表明, 用戶的停電事故中約有80%是由于配電網的故障引起的,提高供電可靠性已成為電力部門的迫切任務。[1]

一、影響配電網供電可靠性的主要因素[2]

衡量配電網可靠性的指標主要包括停電次數和每次停電的時間,而影響供電可靠性的因素又可分為故障引起的停電和計劃停電兩類。

1.影響停電次數的因素

據統計,影響停電的主要因素包括計劃檢修和故障停電。計劃檢修包括電網相關設備的計劃性停電檢修,以及與配網相連的上級線路及變電所的檢修、改造等。故障停電主要包括設備老化、外力破壞、氣候因素等。其中,氣候因素及外力破壞因素占到了絕大多數。

2.影響停電時間的因素

影響停電時間的主要因素包括:故障查找時間;搶修隊伍到達故障現場的時間;隔離故障及非故障部分恢復供電時間;搶修時間以及搶修后故障點的恢復供電時間等。

二、傳統配電自動化系統存在的問題對供電可靠性的影響

功能設計單一。傳統配電自動化設計以提高配電網供電可靠性為主要目的,而現階段影響供電可靠性的主要因素是人為干預因素,傳統的配網自動化無法提高供電可靠性,它只是將簡單的數據監控及采集加上配電自動化等同于配電自動化系統,缺少配電管理系統(DMS)、地理信息系統(GIS)等較完整的配電自動化實時管理系統,這樣的狀況影響了配網自動化系統對故障點判斷的準確性,并且加長了故障處理時間;設備選擇中的盲目求新,無法取得整體優化的效果,進而無法體現提高供電可靠性的功能;系統結構設計中存在顧此失彼的現象,基礎設備老化,如果只是把先進的配電自動化系統裝在陳舊的配電網架上,其效果難以實現;配電自動化系統設計中存在重系統、輕客戶,重技術、輕管理,重形式、輕實效的思維定式;不同地區配電自動化系統判斷各類故障的軟件設計沒有從實際出發,生搬硬套導致判斷準確率差,若利用此系統進行故障處理,反而加長了故障影響時間。[3]

三、基于提高供電可靠性的配電網自動化系統改造方案

1.方案總則

根據國家電網公司電網建設與改造技術導則的要求,配電自動化系統應具有較高的安全性、可靠性、實用性、開放性、擴展性和容錯性。

2.具體實施

如上所述,影響供電可靠性的主要指標有停電次數及停電時間,這兩者主要與配電網網絡結構、設備狀況、管理方式及配網自動化監控能力有關。以下將對這幾方面的改造方式進行研究。

配電網結構、基礎設施及管理方式的改造措施:相關單位應優化網絡結構,多使用環網及多分段多聯絡等結構方式,提高供電可靠性;多采用先進的高效低耗的先進技術和設備;強化配網設備的技術及運行管理工作,設備出現異常時能及時調整運行方式,確保各類設備都在合理的情況下工作;嚴格配電設備停電計劃的審批及管理工作,合理安排檢修計劃,多采用帶電作業技術進行檢修作業,最大限度減少計劃性停電;采用高性能的避雷器,確保架空線路避雷線接地性能完好,采用高性能的絕緣子,配電變壓器、電力線纜、柱上開關的引線采用高性能的絕緣導線,多采用電纜線路等,以避免大風影響;加強巡視、監控,定期清掃絕緣瓷件,減少線路發生故障的幾率;加強標示,減少外力對配電線路相關設施的外力破壞;加強對用戶的安全用電知識宣傳力度,減少違規用電造成的設備故障。

3.配網自動化系統改造[4,5]

通過配網網絡結構、配網基礎設備的升級或改造,為實現配網自動化技術升級或改造提供了必要的基礎。配電自動化系統主要包括變電站自動化及饋線自動化。變電站自動化需完成對變電站的監視控制功能,而饋線自動化結合自動化開關設備和通信技術等,則要完成對配電網的監控控制,以期提高整個系統的供電可靠性。本文著重介紹饋線自動化系統升級改造。

(1)國內常見的饋線自動化系統存在的問題主要包括三類:

1)通過繼電保護裝置切除故障,再配合故障指示器提示信息實現故障定位,進而實現隔離及非故障部分恢復供電,該系統結構簡單,但是自動化程度低,停電時間長。

2)通過分段器、重合器的反復配合動作來自動實現故障隔離及非故障部分恢復供電,該系統相對于系統自動化水平有較大提高,但是最終故障切除時間長、斷路器負擔重、非故障部分恢復供電慢。

3)基于饋線終端單元FTU和網絡通信的饋線自動化系統,通過FTU采集故障信息并上傳給調度中心完成故障的查找,并由調度中心通過遠程操作完成故障隔離以及非故障部分恢復供電,目前該系統在城市配電自動化系統中廣泛應用。

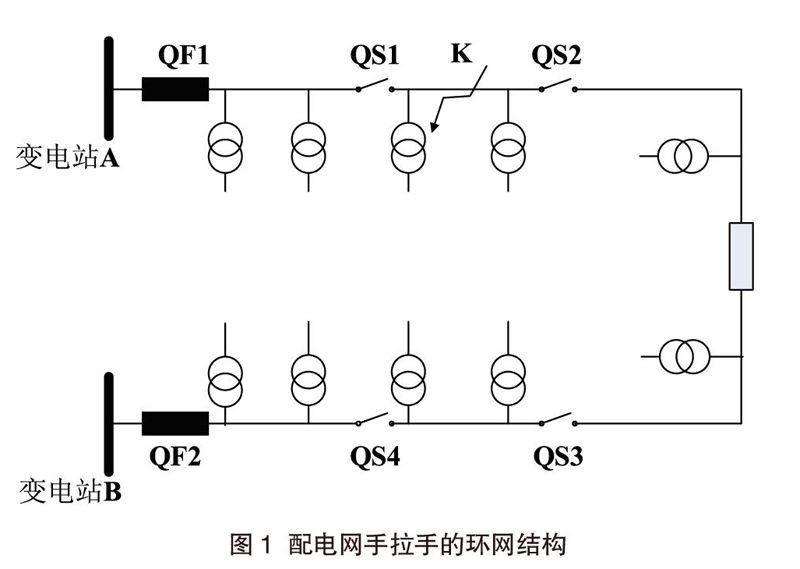

圖1為一典型配網手拉手環網結構,L1、L2線路分別由變電站A、B供電,QF1、QF2分別為線路L1、L2出口斷路器,QF3是聯絡開關,正常運行時處于常開狀態,如果此時開關QS1和QS2之間的K點發生了永久性故障,線路L1出口處保護動作使斷路器QF1斷開切除故障,由于QF1斷開前QS1開關處的FTU能監測到故障電流,而QS2開關處的FTU則檢測不到故障電流,因此自動化系統判斷該故障是發生在開關QS1和QS2之間的,然后快速地跳開QS1,QS2實現故障隔離,之后再合上線路出口斷路器QF1,最后再合上聯絡開關QF3,恢復對非故障區域的供電。

該系統具有更高的自動化水平,開關只需一次動作,但是它對于通道的依賴性太強,系統可靠性直接取決于通道的可靠性。

(2)具有無通道保護功能的新型智能饋線自動化系統。[6]圖2為具有無通道保護功能的配電自動化系統,該系統將饋線的故障識別和故障隔離下放到第三級(FTU裝置級)來實現,但與傳統配電自動化系統(基于FTU及通信系統的饋線自動化)的不同之處在于沿線路分布的FTU之間無通道相連,FTU裝置具有獨立捕捉故障信息的能力。其中,主站和區域工作站子站系統仍具有遠方集中監控功能,通過遙控方式來實現網絡重構,并將該項功能作為整個配電自動化方案的主要實現方式。因此,這種系統大大節約了建設投資成本和后期運行維護管理費用,并且大大降低了對通信系統的依賴,提高了系統可靠性。

上述系統結構中也存在弊端,如當FTU本身出現故障時,無法完成故障判斷及隔離,故考慮“有主有備”系統結構,即根據通信系統正常與否,配置兩套配電自動化系統控制方案。具體原理如下:

1)在通信正常的情況下,由基于FTU及通信系統的饋線自動化系統實現饋線監視、故障隔離及恢復非故障區的供電等功能。

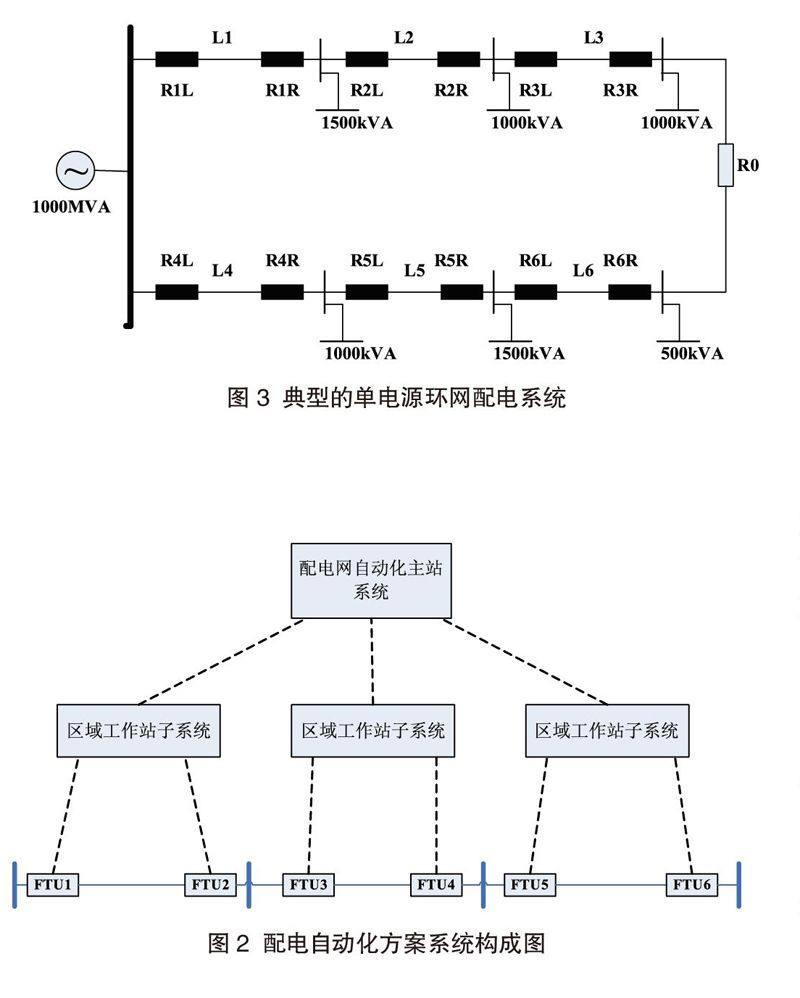

2)在FTU與子站系統通信出現問題時,FTU直接啟動故障處理功能,以最短的時間切除故障線路,提高電網的可靠性。具體原理如下:饋電線路無通道保護方案的實現原理,圖3為典型單電源環網結構配電系統,正常情況下,采用“閉環結構、開環運行”的方式及聯絡開關R0是打開的,此時,環網系統分解形成兩條輻射狀饋電線路獨立運行。另外,此類配電網配置傳統的定時限電流保護,其啟動電流按躲過最大負荷電流整定,動作時間整定按照閉環網運行方式下的“階梯原則”進行整定,每級相差大約0.5s左右,即在規定正方向情況下,距離電源側保護動作時間最長,遠離電源線路保護動作時間最短。

此類系統如果僅僅采用傳統的保護配置及整定原則,當L4上發生永久性短路故障時,由于R4L有較大短路電流通過,而R4R處沒有短路電流通過,此時,應當由R4L迅速斷開切除故障,但由于保護整定動作時間為3.5s,故這種保護配置方案對電網安全運行非常不利。而新型保護則通過判斷負荷側保護整定值較小的保護是否動作,來決定電源側保護是否動作,且電源保護動作將在加速時間段內完成動作。針對圖3系統接線方式,若L4發生故障時,最快在1.6秒內切除故障,并且此類保護配置可達到越接近故障點,故障切除時間越短,從而達到提高電網可靠性的目的。

3)考慮“微電網”情況下的保護的配置。微電網是實現智能電網的過渡,也是智能配電網的有機組成部分,隨著電網的發展,越來越多的城市配電網接入不同規模的微電網,微電網具有自治、穩定、兼容、靈活、經濟的特點,并可靈活、高效地利用分布式電源提高電網的利用率,改善用戶供電可靠性和電能質量。[6]由于目前國內微電網接入主網控制技術等不夠成熟,導致微電網接入后,不同電源發電的不規律性、不穩定性等特點給整個配電網的安全控制帶來困難,因此,目前國內微電網雖與主網實現并網,但大部分運行還只能實現單向功能,即主網可向微電網供電,而微電網不許向主網返送電。[7]

微電網的引入一定程度上提高了供電可靠性,但是如何迅速查找故障點及恢復非故障部分的供電,為配網自動化提出了新的難題。目前,處理微電網故障的方法主要有:差動電流判別法、電流序分量法、諧波畸變法、擾動電壓量法及無通道保護法。筆者通過文獻[8]發現,無通道保護法原理簡單、易于實現,對于不同情況下的微電網故障保護效果明顯。

綜上所述,對于不同饋線中發生的不同故障,無通道保護都能快速地切除故障并恢復非故障部分的供電,配電自動化系統中若引入此系統對提高配電網供電可靠性有著重要意義,是未來配網自動化改造和發展的方向。

參考文獻:

[1]周雪松,劉欣,馬幼捷,等.配電網可靠性的改進算法研究[J].華東電力,2010,(2):48-52.

[2]劉健.配電自動化系統[M].第二版.北京:中國水利水電出版社,

2002.

[3]劉健,畢鵬翔,董海鵬.復雜配電網簡化分析與優化[M].北京:中國電力出版社,2003.

[4]費軍,單淵達.配電網自動故障定位系統的研究[J].中國電機工程學報,2000,20(9):32-34,40.

[5]劉子亞.基于無通道保護技術的配電自動化應用研究[D].重慶:重慶大學,2006.

[6]李振杰,袁越.智能微網——未來智能配電網新的組織形式[J].電力系統自動化,2009,33(17).

[7]伍磊,袁越,季侃,等.微型電網及其在防震減災中的應用[J].電網技術,2008,32(16):32-36.

[8]郭凱.計及配電網影響的微電網線路保護研究[D].山西:太原理工大學,2012.

(責任編輯:孫晴)